知られざる現代京都の実力派水墨画家③

藤井湧泉と伊藤若冲――京都・相国寺で花開いた中国と日本の美意識(下)

「第52回 京の冬の旅」非公開文化財特別公開

会場:相国寺林光院

期間:2018年1月10日(水)~3月18日(日)

図1 藤井湧泉《白鶴図》2017年

図1 部分

前半で述べたように、「第52回 京の冬の旅」による非公開文化財特別公開で、相国寺の塔頭・林光院に納められた藤井湧泉の最新作の約80面の障壁画・襖絵が公開された。その紹介を、続けよう。

まず、展示の劈頭を飾るのが、正面玄関で入場者を迎える大衝立の《白鶴図》(図1)である。この作品は、相国寺が所蔵する中国明時代の画家文正の双福《鳴鶴図》(図2)を踏まえている。

この文正の《鶴鳴図》の右幅は、「赤壁横江」という題名を持ち、北宋後期の高名な文人蘇軾の「後赤壁賦」が典拠とされている。1376年に相国寺第6世の絶海中津が明から帰国する際に請来したと寺伝にあり、以後歴代の室町幕府将軍に愛され、17世紀の狩野探幽、狩野安信、土佐光起らに模写されている。今日でも、吉祥を示す白鶴画の日本における最も画格の高い手本の一つであり、美術史的にも文化史的にも極めて重要な意義を持つ本場中国の花鳥画の優品として重要文化財に指定されている。

ここで、文正の描く白鶴は、波の打ち寄せる断崖絶壁の手前を両脚を伸ばしつつ優雅に飛翔している。白鶴の広げた両翼と、その下でうねって盛り上がる波が弧を描いて呼応する一方で、その宙を舞う白鶴の両脚を根元から払うように背後の壁線が空間を縦に貫き、今正に白鶴が翻ったかのような動的な緊張感が画面に生まれている。白鶴の胴体や羽根は、白い胡粉の濃淡で量感を示しつつ透明感のある輝きも表す一方で、頭頂部の朱色が画面全体を引き締める確かなアクセントとなっている。

図2 文正《鳴鶴図(右幅)》明時代(14世紀)

18世紀には、伊藤若冲もこの文正の《鳴鶴図》を臨写して双福の《白鶴図》(図3)を描いている。その右幅の白鶴は、文正の右幅の白鶴の姿態をほぼ忠実に模写しており、胴体や羽根の白い胡粉の濃淡による透き通って輝くような量感描写や頭頂部の朱色のアクセントもそのまま踏襲している。その一方で、背後の壁面の位置を反対の右側に移し、その壁線を白鶴の伸ばした体の線に添って上昇させることで白鶴の下方への滑空感を高めると共に、画面上下を大きくトリミングして白鶴がより手前に迫り出してくるような感覚を強めている。それに合わせて、下の波のうねりもより前景で大きく激しく強調されている。

図3 伊藤若冲《白鶴図(右幅)》江戸時代(18世紀)

こうした空間的なダイナミズムを孕んだ文正の《鳴鶴図》や若冲の《白鶴図》に対し、湧泉の《白鶴図》はむしろ静的な不動感に特徴がある。つまり、白鶴の自然で滑らかな姿勢は今にも動き出しそうな生命感を湛えているが、全くの無地背景に描かれると共に、胴体の傾斜が縦方向から横方向に和らげられ、さらに体全体が画面枠の対角線に収まるように描かれることで、次第にまるで時が止まっていくかのような錯覚が生じる。その超現実的な永遠性は、さらに羽毛の一本一本に至るまで非常に細かく描き込まれ、色彩がほぼ墨一色に限定されると共に、羽毛の白色が原図と反対に紙の地色を残して表現され、画面がまるで内奥から光を発しているように感受されることでさらに増している。

つまり、ここでも、若冲が中国画に影響を受けて、日本の瀟洒淡麗な引き算の美意識に、中国の豪華絢爛な足し算の美意識を融合した普遍美を目指したとすれば、湧泉はむしろその逆に、中国の豪華絢爛な足し算の美意識に、日本の瀟洒淡麗な引き算の美意識を融合した普遍美を目指している。言い換えるならば、ここでは、同一の中国画を基調とし、日本と中国という空間や、近世と現代という時間を超えて、正対する二極から一極を目指す美意識の変奏と競演が繰り広げられているのである。

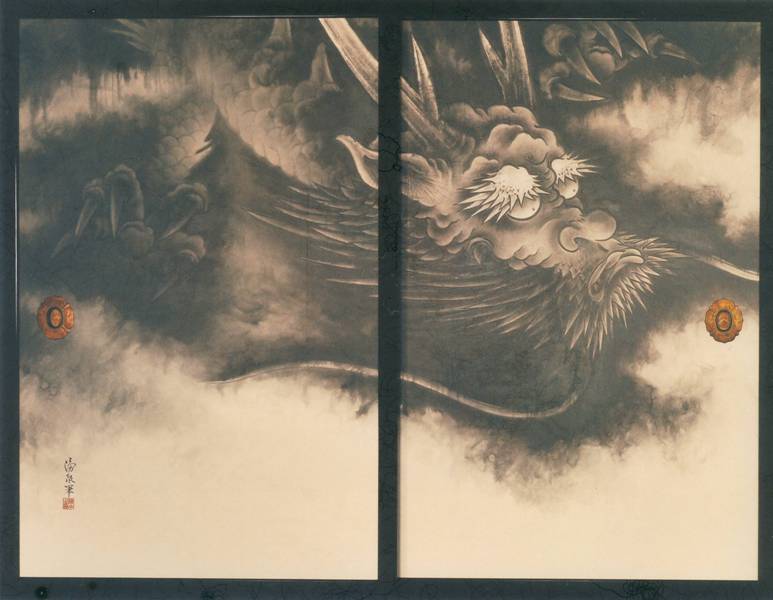

図4 藤井湧泉《鳳凰図》2017年

また、湧泉は、この《白鶴図》を描いた大衝立の裏面に、《鳳凰図》(図4)を描いている。これもまた、相国寺が所蔵する中国明時代の画家林良の《鳳凰石竹図》(図5)に基づいている。

図5 林良《鳳凰石竹図》明時代(15世紀)

15世紀に活躍した林良は、当時同じ浙派で写生的着色に秀でる呂紀に対し、写意的水墨に優れる花鳥画家として高く評価されていた画院画家である。この《鳳凰石竹図》も、渡来後日本における吉祥を示す鳳凰画の手本の頂点の一つとされており、やはり現在重要文化財となっている。

この作品で林良は、夜の竹林の傍で鳳凰が突き出た大岩に孤独に立ち、満月を振り返って眺めている姿を描いている。鳳凰は、孔雀等を基に空想された中国の瑞鳥で、西洋の不死鳥(フェニックス)と同一視される聖獣である。背後で湧き立つ白雲は、実景的というよりも一つの舞台装置として主役の鳳凰を際立たせる演出効果を示している。これにより画面では、暗闇の中で高貴な存在が一点の光明を見据えているという演劇的な情趣が表現されている。

図6 伊藤若冲《鳳凰図》江戸時代(18世紀)

図6 伊藤若冲《鳳凰図》江戸時代(18世紀)

この林良の《鳳凰石竹図》を基に、18世紀にやはり若冲が《鳳凰図》(図6)を模写し、同じく相国寺に所蔵されている。この作品で若冲は、画面をより縦長にして背景を全て省略し、中心主題を鳳凰だけに絞り物語性を削ぎ落すことで、鳳凰の造形的な珍しさや面白さを一層浮き彫りにしている。そして、原図の鳳凰の右翼や左脚の不自然な位置を修正しつつ、貧相だった尾羽を右向きに長く反り返るように描き換えている。これにより、鳳凰の気高さと軽快な可愛らしさは一層増している。

これに対し、湧泉の《鳳凰図》は、文正の鳳凰をある程度自由に翻案している。まず、縦長の画面が横長の画面に変えられたことで、鳳凰は全身ではなく上半身だけに変更され、膨よかで恰幅が良くなり富貴性と吉祥性が高まっている。ここでも、胴体は水墨のグラデーションを巧みに用いて羽毛の一本一本まで極めて丁寧に描き込まれ、画面枠の対角線における左下半分を濃密な描写で占めると共に、右上半分は大きく余白を取って濃淡の妙を示している。鳳凰の右向きに変えられた顔は、胴体から反り返る尾羽の線と共に「C」字型を描いているが、これは裏面の白鶴の顔が左向きで両翼が「逆C」字型を描いていることと呼応し、合わせて一つの「円」を成している。つまりこの大衝立は、表と裏で、構図は右半円と左半円、姿勢は動と静、色彩は白と黒で様々な陰陽相対を示し、全体として調和と招福の一つのシンボルとなっている。ただし、この鳳凰は筆線の濃密さから「黒」を連想させるとはいえ、白色が紙の地色を生かして表現され、画面全体に無限の発光性と永遠性が溢れていることは表面の「白」鶴と同様である。

図7 藤井湧泉《龍図》2017年

図8 藤井湧泉《虎図》2017年

さらに、今回の湧泉による林光院の障壁画・襖絵の最大の見どころは、やはり何といっても本堂前室を荘厳している「龍虎図」である。本尊に向かって、右側に《龍図》(図7)、左側に《虎図》(図8)の襖絵が描かれている。

この《龍図》も、水墨の滲みを所々生かしつつ、龍の鱗の一枚一枚まで極めて微細に描き出されている。また、従来の日本の龍図のように三本指や四本指ではなく五本指で描かれ、中国における真正の「龍」を表現している。さらに、その余白の使い方における龍の「黒」と虎の「白」、その姿勢における龍の「動」と虎の「静」、その描法における龍の「湿」と虎の「乾」など、龍虎の呼応の中に様々な対比を盛り込んでいる。

しかし、何と言っても目を惹くのは、やはりこの巨大な「猫」のように可愛らしい《虎図》(図10)である。この虎に大勢の人々の心を捉える魅力があることは、実際に「第52回 京の冬の旅」全体のパンフレットの表紙を飾った事実からも分かる。

驚くべきは、この虎の毛並みの緻密さである。遠くから見ると単純に墨でベタ塗されているように思えるが、近付いてよく見ると、体毛はまるでハリネズミのように一本一本極めて長いストロークで描出され、水墨の絶妙なグラデーションと共に胴体の丸みを帯びた立体感を巧みに表している。この体毛はただの一本も歪んだり重なったりしておらず、じっと見ているとこれを描いた画家の精神力と集中力に気が遠くなりそうになる。そしてこの一分の隙も無い描写が、この巨大な虎がまるで本当にそこにうずくまっているかのような具体感と臨在感をもたらしている。そうした圧倒的に確かな技量に裏付けられつつ、その体形がつい撫でたくなるように丸まっていて、その表情があくまでも愛嬌たっぷりに眠た気であることが、この虎が誰からも好かれる理由であろう。

とはいえ、厳粛な寺院の本堂に、こうしたまるで猫のような可愛い虎を描いて果たして良いのだろうかという素朴な疑問が浮かぶかもしれない。しかし、「可愛い虎」は、むしろ日本の虎画の伝統といってもよい。なぜならば、元々日本に虎は生息しておらず、日本人の画家が虎を描く際には、中国や朝鮮から輸入されたごくわずかな虎画や実物の毛皮を手本にしつつ、実際には同じネコ科の身近な猫を観察しながら想像を膨らませて描くしかなかったからである。そのため、虎を描いているはずなのに、なぜか次第に猫のように可愛くなるのが日本の虎画の一般的傾向である。実際に、18世紀の長沢蘆雪が無量寺の本堂に描いた虎の襖絵は、まるで巨大な猫のように見えることで有名である。そして、芦雪と同時代の京都に生きた若冲もまた、やはり巨大な猫のように可愛い《竹虎図》(図9)を相国寺の院外塔頭・鹿苑寺(金閣寺)に納めている。

図9 伊藤若冲《竹虎図》江戸時代(18世紀)

この若冲が描いた水墨の《竹虎図》には、同じく若冲が描いた先行する濃彩の《虎図》(図10)がある。この作品は、さらに京都の正伝寺所蔵の伝李公麟筆の《猛虎図》(図11)を臨摸したものである。

若冲の《虎図》(図10)には、「我、物象を画くに、真に非ざれば図せず、国に猛虎無し、毛益に倣いて模す」という自賛が書き込まれている。このことから、若冲は《猛虎図》(図11)の作者を中国南宋の画院画家毛益と考えていたことが分かる。現在では、この《猛虎図》の作者は朝鮮の画家と考えられているが、そのルーツはやはり中国の虎画に辿れるだろう。いずれにしても、これらの描かれた虎は皆愛嬌のある表情で片手を舐めており、凶暴な虎というよりもむしろ大型の猫のようである。それも、原図から離れるほど可愛くなっているのが特徴といえる。その点で、湧泉の《虎図》(図8)もまた、こうした「可愛い虎」の系譜に正当に位置付けられるだろう。

図10 伊藤若冲《虎図》江戸時代(1755年)

図11 伝李公麟《猛虎図》制昨年不明

ここで注目すべきは、若冲が上記の自賛の中で、実物を見ることができないから本場中国の虎画を模写したと述べている問題である。しかし、若冲の描く二匹の虎はどちらも、原図の虎よりもはるかに生気に満ちており、これはやはり手本を模写しつつ身近な実物の猫を参考にしたと考えるべきだろう。実際に、若冲が鶏を始めとして身の回りの動物の写生に努めていたことからこの蓋然性は極めて高い。

また、若冲の二つの《虎図》はどちらも、全身の毛先を一本一本細密に描き込んでおり、古来の日本絵画の水準からすると遙かに濃密な描写である。これは、描線が少なく背景に余白を多く取る軽妙洒脱な日本の絵画的伝統から出発しつつ、「中国画」に学んだ重厚濃密さを中心主題である虎に加味していったものと考えられる。これに対し、湧泉の《虎図》は、中心主題の虎の描写には生来の重厚濃密な中国の絵画的伝統を生かしつつ、背景に日本的な大胆な余白表現を取り入れていったものと分析できる。つまり、ここでも正対する二極から一極を目指す、若冲と湧泉の水際立った美意識の協奏を感じ取れるのである。

◇ ◇ ◇

これらの白鶴、鳳凰、虎の作品群は、同じモティーフを描いている分だけより純粋に、原図、若冲、湧泉の技量と創意工夫の比較を可能にしてくれる。相国寺やその塔頭に、文正や林良の中国画とそれを「臨移」した若冲の作品があり、また若冲の「竹虎図」も所蔵されていることは美術史上の常識である。その意味で、湧泉は、彼ら先輩画家達に多大なリスペクトとオマージュを捧げつつ、大胆にもあくまでも同じ土俵で後世にその真価の判断を委ねているのである。100年単位、1000年単位における、スケールの大きな芸術観と言うべきであろう。