森内敬子展 Re:Sparkle☆☆ @六々堂

秋丸 知貴

2021年7月15日(木)〜22日(木)

11時〜18時・火曜日休館

六々堂 https://www.rokurokudo.jp/exhibition/2022.html

(写真提供(上):六々堂)

前回の森内敬子についての展覧会評では、具体美術協会ともの派をつなぐ文脈の重要性を指摘した(「森内敬子展 @LADS GALLERY」秋丸知貴評)。

その中で、まず人間関係に基づく美術史的考察として、具体美術協会を結成した吉原治良と、「もの派の師」である斎藤義重の接点となるキー・パーソンの一人として、森内の存在に注目を促しておいた。本稿では、予告していた通り、さらに両グループの作品傾向における本質的通底性の美学的考察に歩を進めよう。

ここで重要なのは、問題はただ具体美術協会ともの派を結び付ければそれで事足りる訳ではないことである。つまり、現代西洋美術史の単なる亜流ではない現代日本美術史の独自性と魅力を主張するならば、具体美術協会ともの派は、同時代の西洋の動向との対応関係と共に、古代以来の日本美術史全体を貫くパースペクティヴの内でも捉えられなければならない。

つまり、具体美術協会ともの派は、高橋由一以来の日本近代美術史とどのように繋がるのか、さらに縄文土器以来の日本造形史とどのように連続しているのかが問われねばならない。なぜならば、そうした通史的・風土的な位置付けを欠いた単発的・表層的な評価では、やはり須田國太郎の嘆いた「切花的芸術」としての扱いに留まると思われるからである。

ここで興味深いことは、1956年に吉原治良が発表した具体美術協会の最初のマニフェストである「具体美術宣言」が、ある意味で「もの派宣言」としても読める問題である。もちろん、具体美術協会ともの派では作家や作品にそれぞれ多様な差異があるので、両者を単純に相互互換することはできない。それでも、この「物質」を強調する文章を読んで両者に方向性における通底性が全く存在しないと考えることはやはり難しいだろう。

「具体美術に於ては人間精神と物質とが対立したまま、握手している。物質は精神に同化しない。精神は物質を従属させない。物質は物質のままでその特質を露呈したとき物語りをはじめ、絶叫さえする。物質を生かし切ることは精神を生かす方法だ。精神を高めることは物質を高き精神の場に導き入れることだ。[i]」

ここでは、芸術表現において「素材(物質)がコンセプト(精神)を超える」という点がポイントである。この日本ではある意味でよくある素材との親密で濃厚な関わり方の表明が極めて重要な意味合いを含んでいることは、西洋の芸術観と比較した時に明らかになる。なぜなら、西洋の芸術観においては、芸術家のコンセプトが何よりも重要であり、素材はそれを邪魔してはならないからである。西洋的芸術観においては、もし芸術家のコンセプトが素材に覆されるならば、それは基本的に失敗作と見なされることになる[ii]。

こうした西洋と日本における芸術観の差異の背後には、自然観の差異の問題がある。この問題に関連して、高階秀爾は、日本の伝統的な造形意識、例えば陶芸の窯変や庭園の植裁には「自然が人為を完成する」という西洋とは対比的な自然観が見出せると指摘している。当然、ここには上記の「素材がコンセプトを超える」ことも含まれる。

「西欧では、芸術ということ自体が本来技術でありまして、さきほどのテクネーとかあるいは英語のアートというような言葉、これは技術の中から芸術が出てくるわけでありますが、そういう人工的なものが自然を完成するのですが、日本のほうでは、逆に自然が人工的なものを完成するという思想が芸術の中には少なくともあったのではないか。自然は不完全なもので、然るが故に人工によって完成させられるのではなくて、人工ないしは人間が造り出すものはどう考えても、どのようにやっても、所詮は自然に及ばないので、それを完成させてくれるものは自然であるという思想です。たとえば、日本では芸術作品を造るときに自然の働きかけないしは自然の参与ということが非常に大きく問題になる。日本では工芸がたいへん大きな位置を芸術の中で占めておりますが、たとえば焼きものなどは、まさに自然が造り上げるものであって、人間はある程度まで自然のお手伝いをする、しかし仕上げは自然がしてくれるのであるという思想であります。[iii]」

ここで語られている日本の伝統的な自然観は、人間と自然を分断し、人間を自然の上位に置いて、人間が自然を支配することに価値を見出す西洋の伝統的自然観とは異質なものである。つまり、日本の伝統的自然観では、人間は大自然の一部であり、人間は自我を出せば出すほど大自然から離れてしまうのでできるだけ己を空しくして大自然に回帰していくことが望ましいとされる。また、あらゆる価値の源泉は大自然にあり、素材が濃縮されたところに大自然の神聖性が強く現れることになる。

こうした自然観とそれに基づく芸術観の比較考察については、さらに稿を改めて論じよう。本稿では、ひとまずそうした日本の伝統的自然観が森内の芸術表現にどのように現われているかを紹介しておきたい。以下の文章は、筆者が2021年7月15日に在廊していた森内本人へ行ったインタヴューに基づいている。

本展「Re:Sparkle☆☆」は、同じ六々堂を会場として今年2月に開催された森内敬子の個展「Sparkle☆」の続編である。

元々、六々堂は、初代当主が高台寺の塔頭圓徳院で開窯し、明治から昭和にかけて京焼清水焼の窯元を生業としていたところから出発している。平成に入り、ギャラリーとして伝統的な陶芸作家の作品展に取り組み、現在の場所に移転してからは現代の工芸作家も紹介している。ただ、現在取り扱う現代美術の画家は森内ただ一人であるところに現当主の強い思い入れが伺われる。実際に、六々堂では森内の個展はここ数年定期的に開催されている。

本展で展示されているのは、「Sparkle(輝き)」という展覧会名通り、森内の近年の代名詞的作風といえる、エナメル塗料を堆く盛り固めて金箔・銀箔を大量に施した煌びやかな作品群である。まず、このやや過剰なまでの物質性の提示に、コンセプト以前に素材の触覚的実在感を強調する日本の伝統的芸術観の一つの現われを見出せる。

本展でまず注目すべきは、入口から入ってすぐ左手にある元素記号をモティーフとする大作である。直近のLADS GALLERYの個展に出品された作品の多くでは、中央の3×3マスには数字で「河図」が表わされていたが、本展のシンボルといえるこの作品では、「Au(金)」「Fe(鉄)」「Na(ナトリウム)」等の元素記号が表象されている。また、会場では各所に数字をモティーフとする小品も多数展示されている。

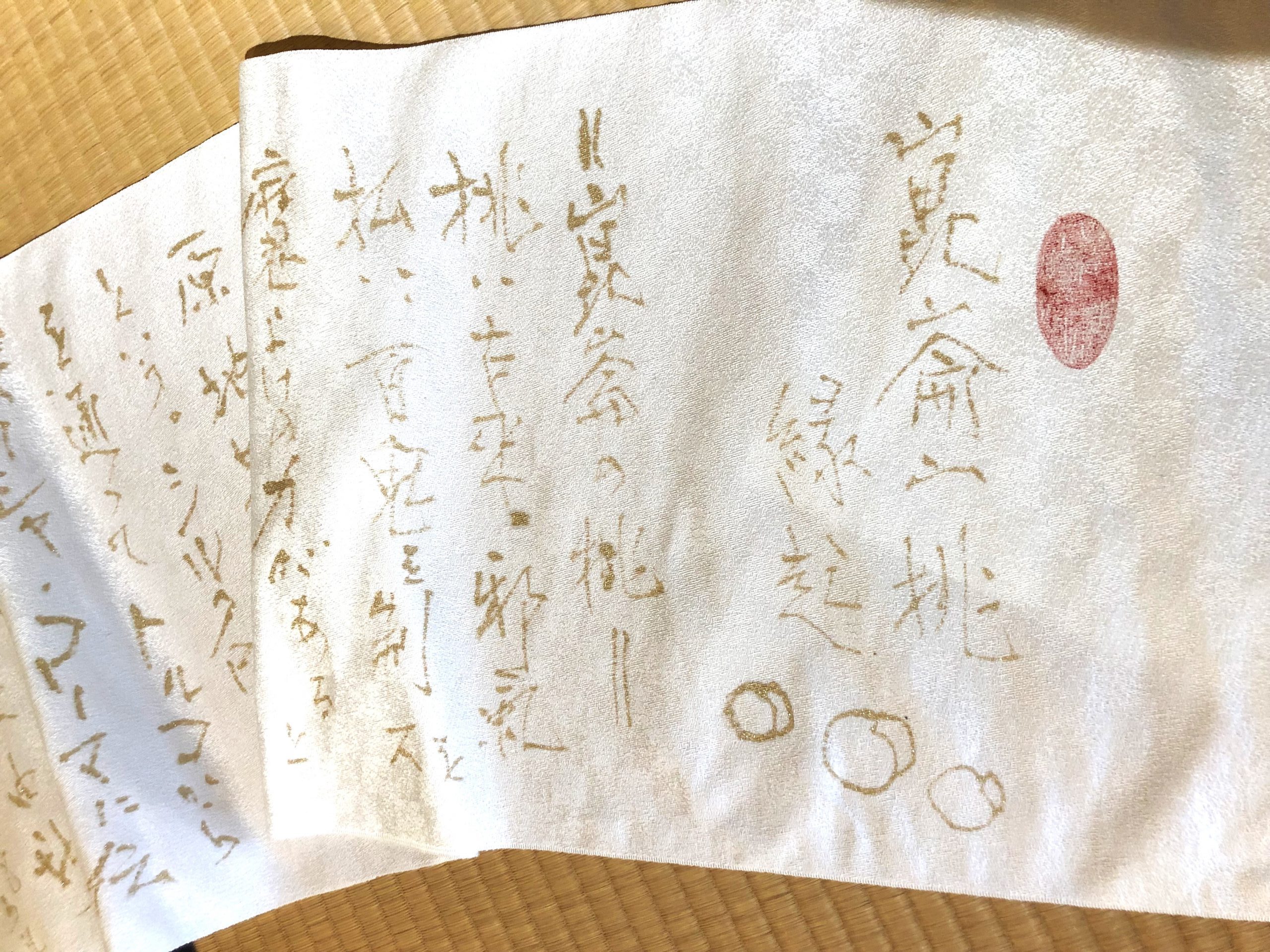

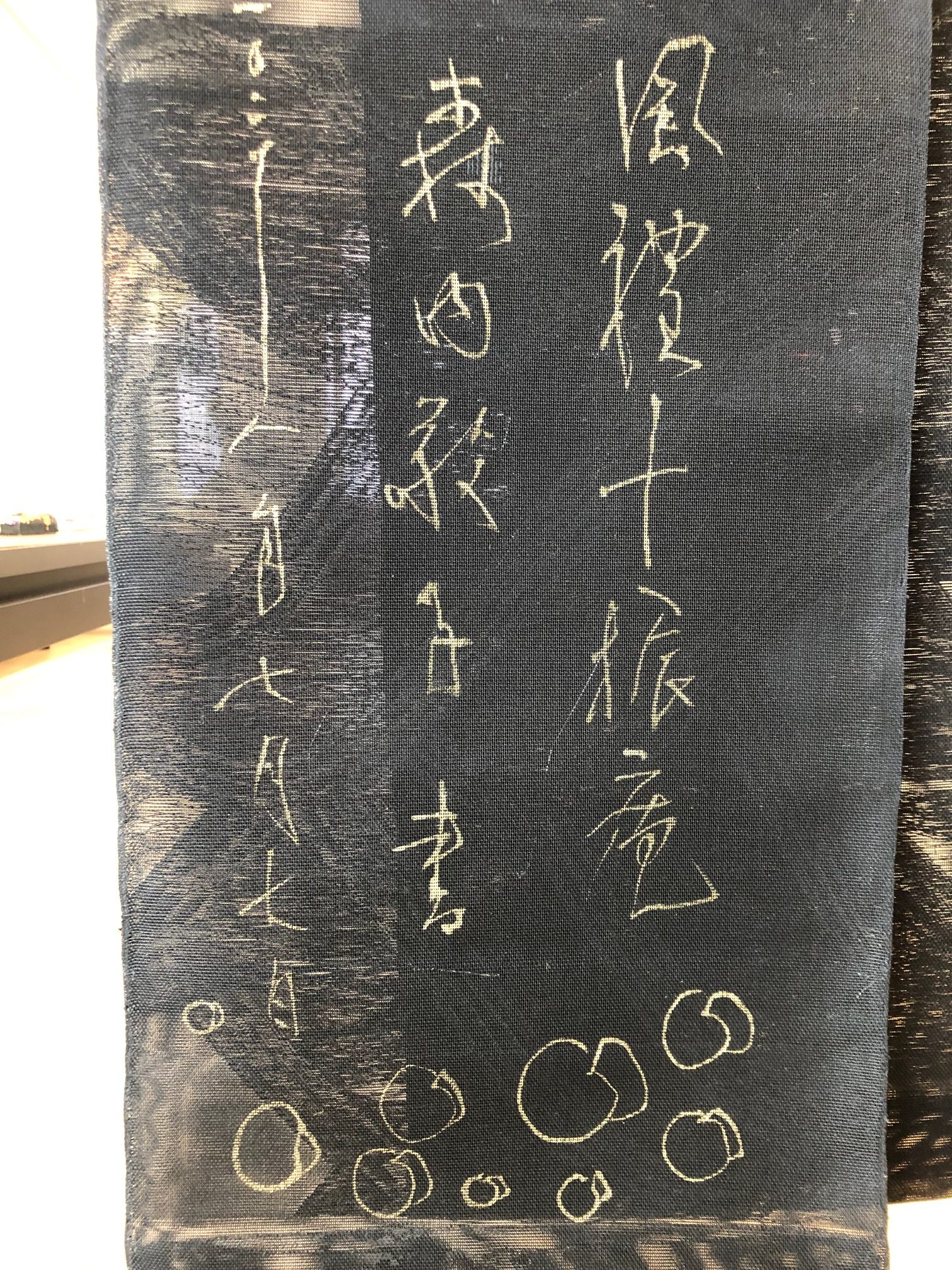

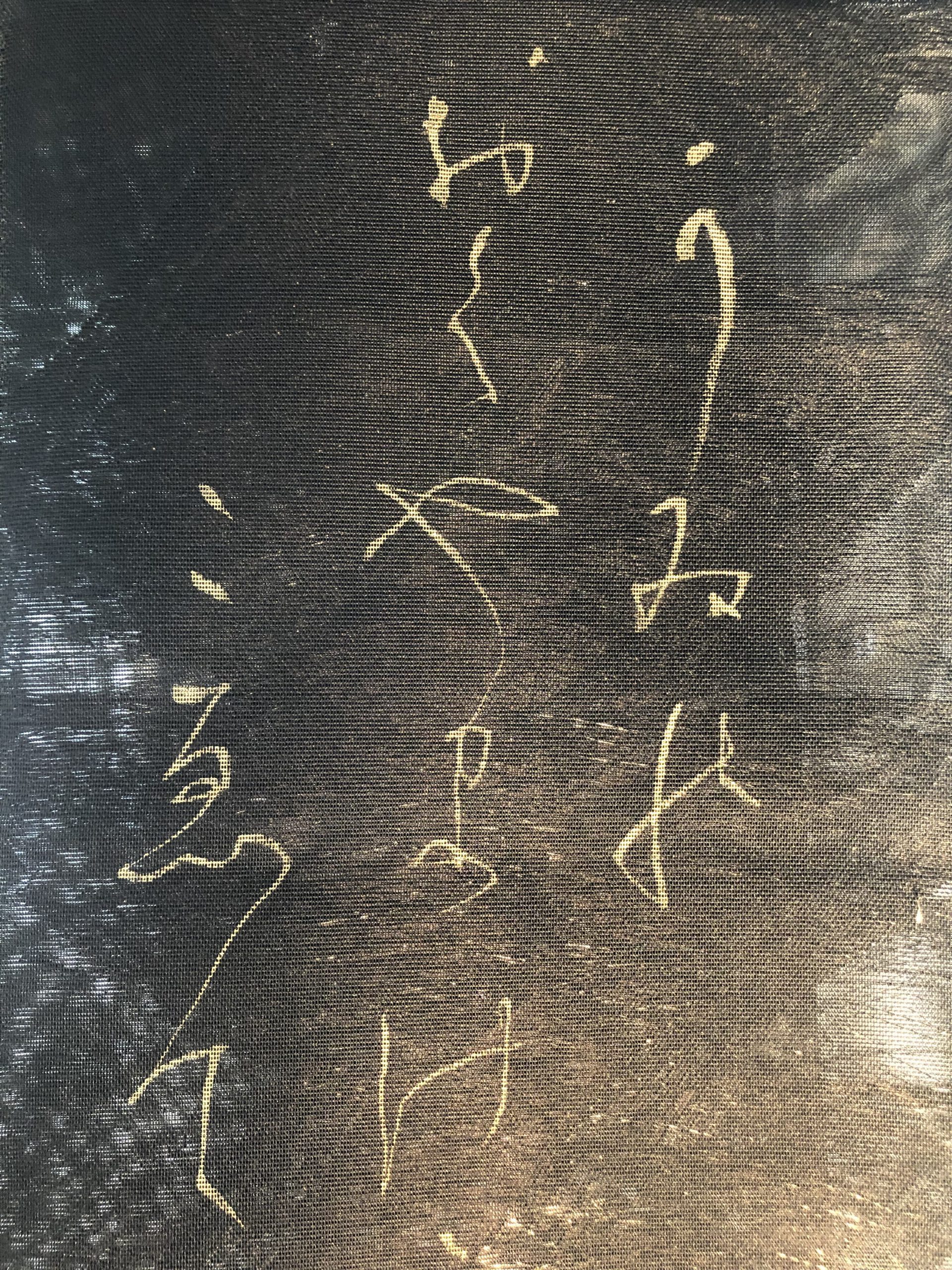

本展での新機軸としては、書と絵を施した白帯と黒帯の作品を挙げられる。書については、森内は既に学生時代に書家の炭山南木の内弟子になる話があったほど素質があり、下書きなしで一気呵成に描かれた文字は極めて流麗で達筆である。白帯は「崑崙山桃縁起」を記したもので、神仙思想に基づき西王母が持つとされる不老長寿の桃が描かれている。黒帯は、日本密教の祖である空海の作という伝説を持ち、因縁により生じる全ての事象を指す仏教用語「有為」を含む、「いろは歌」が描かれている。

帯と同様の実用芸術としては、茶道具としてのキャンバス画が面白い。赤を基調とする作品が茶杓と一緒に展示されている一方で、白を基調とする作品が茶室の「茶掛け」等として展示されている。床の間に掛けられても違和感がないのは、生々しい即物的な物質感が大自然を象徴的に室内に取り込む茶室の本来の目的に適っているからであろう。

それでは、本展で森内は一体何を表現しようとしているのだろうか? 言い換えれば、元素記号、数字、神仙思想、密教、茶道を結び付けるものとは一体何だろうか?

結論から先に言えば、それは大自然を根源的な宇宙感覚で表現することである。つまり、元素記号も、数字も、神仙思想も、密教も、感覚的な形而下の事象を背後から支えている超感覚的な形而上の世界の成り立ちを説き表わすものである。また、茶道も俗世から離れて日常生活の中に象徴的に大自然との交感をもたらしてくれるものといえる。

真に信頼に足るものは大自然であり、大自然こそが日々の雑事で疲弊した魂を賦活してくれる。だから、古来日本人は大自然を感受させてくれる様々な事物で身の回りを飾ってきたのである。森内は、それを現代美術において再生させているのだ。いわば、森内の作品は現代的な一つの美的「護符」なのである。

これが、森内の作品が神話的なものや伝統日本的なものと調和しやすい理由の一つである。そして、その大自然的=大宇宙的な感覚の芸術表現上の鍵となっているのが、正に素材の物質的=触覚的実在性の強調であることはどれだけ強調しても強調しすぎるということはないだろう。

[i] 吉原治良「具体美術宣言」『芸術新潮』1956年12月号、202頁。

[ii] 筆者は、これがもの派を理解する核心であることを既に多数の論文で指摘している。この問題については、以下の拙稿を参照されたい。秋丸知貴「自然体験と身心変容――『もの派』研究からのアプローチ」『身心変容技法研究』第6号、上智大学グリーフケア研究所、2017年、76‐84頁。秋丸知貴「現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相―大地》(一九六八年)から《空相―黒》(一九七八年)への展開を中心に」『比較文明』第34号、比較文明学会、2018年、131-156頁。秋丸知貴「Qui sommes-nous? ――もの派・小清水漸の一九六六年から一九七〇年の芸術活動の考察」『身心変容技法研究』第8号、上智大学グリーフケア研究所、2019年、118‐130頁。秋丸知貴「現代日本美術における土着性――もの派・小清水漸の《垂線》(一九六九年)から《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》(一九七四年)への展開を中心に」『比較文明』第35号、比較文明学会、2019年、169-190頁。秋丸知貴「現代日本彫刻における土着性――もの派・小清水漸の《a tetrahedron‐鋳鉄》(一九七四年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に」『比較文明』第36号、比較文明学会、2021年、137‐162頁。

[iii] 日本文化会議編『東西文化比較研究――自然の思想』研究社、1974年、61頁。

【関連論稿】

具体美術協会ともの派のミッシングリンク①「森内敬子展 @LADS GALLERY」秋丸知貴評 – アート&ブックを絵解きするeTOKI