(本稿は、amazonで公刊中の次の拙稿の日本語訳である。Tomoki Akimaru, Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century, KDP, 2019)

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

秋丸 知貴

図1 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・ロワーズの小さな家並》1873-74年

ポール・セザンヌ(1839-1906)は、一体何を絵画で「実現」しようとしたのだろうか?

従来、この問題については様々な解釈が提出されてきた。しかし、これまで誰一人指摘しなかった観点がある。それは、19世紀における蒸気鉄道による視覚の変容である。

実は、セザンヌはフランスの蒸気鉄道の発達と同時代を生きている。フランスで旅客用の蒸気鉄道が初めて本格的に運行されたのは、セザンヌが生まれる2年前の1837年である。以後、1840年代に蒸気鉄道は急速に発達し、第二帝政期(1852-70年)の間に、首都パリと主要な地方都市を結ぶほぼ全ての幹線路線が整備されている。

一方、セザンヌが最初に蒸気鉄道で長距離旅行したのは、22歳で故郷エクス・アン・プロヴァンスからパリに初上京した1861年である。以来、セザンヌは鉄道網を利用して、しばしばフランス各地を旅行している。つまり、一般には自然愛好の画家として知られるセザンヌは、実際には近代生活の画家でもあったのである。

それ以前には、馬車の速度は、どんなに馬を酷使しても平均時速約16キロメートルが限界であった。これに対し、1845年の蒸気機関車の最高速度は時速約64キロメートルであり、正にその4倍の速度であった。

こうしたハイスピードは、車窓から眺める風景を目まぐるしく飛び去らせるので、風景の穏やかな鑑賞に慣れた古い世代からは嫌悪された。これに対し、次第に高速で疾走する車窓風景を褒め称え美しいと感受する若い世代が台頭する。

その例を二つ、ヴォルフガング・シヴェルブシュの『鉄道旅行の歴史』(1977年)から引用しよう。

まず、ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)は、1837年8月22日付の妻宛書簡で、車窓風景を次のように好んでいる。ここでは、蒸気鉄道の高速度が、車窓の風景を歪曲化し、斑点化し、横縞化することが述べられている。

「私は、蒸気鉄道と和解した。蒸気鉄道は、断然もの凄く美しい……。素晴らしい動きだ。それを分かるためには、体感する必要があった。スピードは、前代未聞だ。沿線の花々は、もはや花ではなく、赤や白の斑点、あるいはむしろ横縞だ。もはや、どんな斑点も存在せず、全てが横縞と化している。麦畑は豪勢な金髪で、牧草は長い緑色の三つ編みだ。街並、鐘楼、木々は、地平線上で狂ったように舞い踊り溶け合っている[i]。」

また、マシュー・E・ウォード(1826-1862)は『英国の事物、あるいは英国と英国人の微視的見解』(1853年)で、車窓風景への愛を次のように表現している。ここでは、疾走する汽車の車窓風景では、対象は遠景にあるほどゆっくり動くのに対し、近景にあるほど素早く飛び去ることが語られている。

「英国の美しさは、夢のような美しさなので、同じほど儚く感じられる……。そうした美しさは、時速40マイル〔約64キロメートル〕で蒸気機関車が疾走する時ほど魅力的に見えることはない。沈思や黙考を要求するものは、何もない。そして、手近にある対象は、すぐに荒々しく飛び散って行くように見えるけれども、遠方にある野原や疎らな木々は、観察から逃れようと必死になったりせずに、不滅の印象を残すのに十分なほど目に長く留まり続ける。あらゆるものが、とても静かで、とても鮮やかで、とても寛ぎに満ち、突出して目を引いたり、魅力的な全体から気を逸らせたりするものは何もない。そのため、私はまるで、竜巻に乗ったかのように高速で空中を航走しつつ、これらの和やかな美しさを夢見るように愛するのである[ii]。」

年代的に、セザンヌはこうした新しい視覚の様態を美的に感受する最初の世代の一人であり、意識的であれ無意識的であれ、彼が創造した新しい造形表現には蒸気鉄道がもたらした疾走する車窓風景の知覚が影響していると推定できる。実際に、セザンヌの絵画の多くでは、筆触が横に反復され、陵線が水平方向に強調されると共に、遠景から前景に近付くほど対象が点描化しているのを見出せる(図1・図2)。

図2 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

図3 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とアルク渓谷の鉄道橋(2006年8月24日筆者撮影)

何よりも興味深いことは、セザンヌ自身が1878年4月14日付の親友エミール・ゾラ宛書簡で、疾走する汽車の車窓風景を讃美している事実である。

「マルセイユへ行く時、ジベール氏と一緒だった。この手の人達は見ることに長けているが、その眼は教師的だ。蒸気鉄道(le chemin de fer)でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユにそびえる岩山だ。僕は、『何と美しいモティーフだろう(quel beau motif)』と言った。すると、彼は『線が揺れ動き過ぎている』と答えた。――そのくせ、『居酒屋』については、それについて最初に僕に話したのは彼なのだが、彼は非常に物分かりの良い褒め言葉を並べていた。しかし、いつも技量の観点からなのだ[iii]!」

現実に、エクスからマルセイユ行の鉄道路線に乗車すると、ここでセザンヌが描写しているのは、エクス・アン・プロヴァンス駅から数分の地点に展開する眺望であることが判明する。より正確に言えば、ここでセザンヌが「何と美しいモティーフだろう」と讃美しているのは、正に図2の画面右側中央に描き込まれたアルク渓谷の鉄道橋(図3~図11)を通過する時に、疾走する汽車の車窓から見渡せるサント・ヴィクトワール山なのである。

図4 アルク渓谷の鉄道橋通過時に眺めたサント・ヴィクトワール山(2006年8月26日筆者撮影)https://www.youtube.com/watch?v=rz_yJkGp_w0

図5 アルク渓谷の鉄道橋通過時に眺めたサント・ヴィクトワール山(2006年8月26日筆者撮影)

図6

図7

図8

図9

図6・図7・図8・図9 アルク渓谷の鉄道橋(2006年8月22日筆者撮影)

図10 アルク渓谷の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山(2006年8月22日筆者撮影)https://www.youtube.com/watch?v=oO2G5ud_iQg

図11 アルク渓谷の鉄道橋越しに見たサント・ヴィクトワール山(2006年8月25日筆者撮影)https://www.youtube.com/watch?v=m8oyP3cxnBU

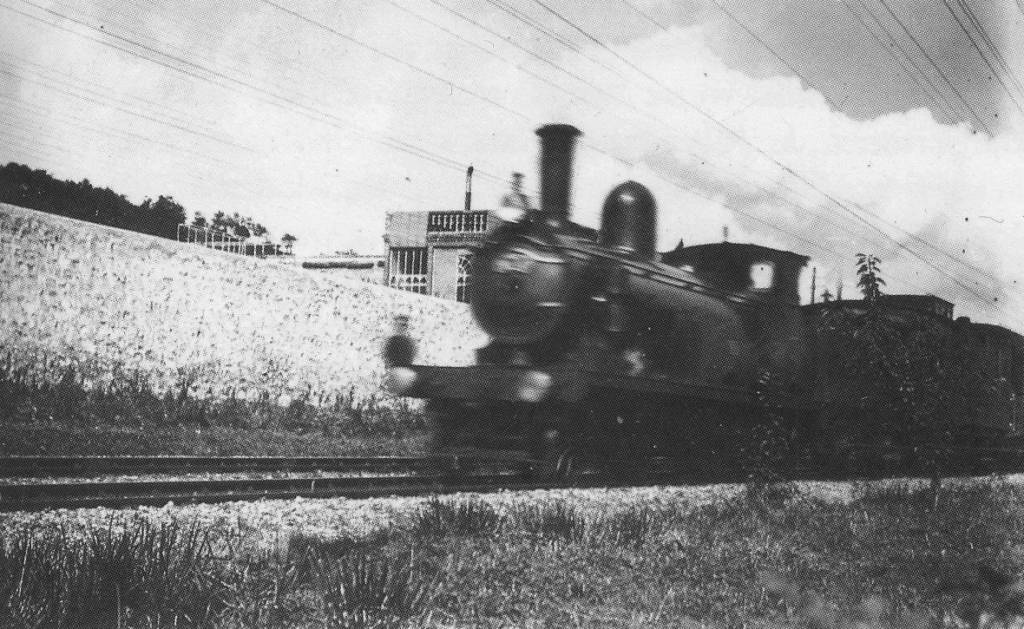

図12 19世紀後半のフランスの蒸気鉄道(エミール・ゾラ撮影)

ここで注目すべきは、このセザンヌの手紙が書かれたのが、この鉄道橋を含むエクス=マルセイユ鉄道路線の開通(1877年10月15日)からわずか半年後である符合である。また、セザンヌが「モティーフ」としてのサント・ヴィクトワール山に言及したのも実に39歳の時のこの手紙が初めてであり、さらにセザンヌがサント・ヴィクトワール山の連作を描き始めたのもちょうどこの1878年頃からである。

つまり、セザンヌのサント・ヴィクトワール山連作は、このアルク渓谷の鉄道橋の通過時に同山を見渡す鉄道乗車視覚に触発されて開始された可能性が極めて高い。少なくとも、セザンヌ自身が疾走する汽車の車窓風景を「美しい」と証言していることが明確な事実である以上、そうした美的体験がセザンヌの造形表現に反映している可能性を否定することは誰にもできないはずである。

もちろん、セザンヌは鉄道乗車中の車窓風景をそのまま描写したのではない。そうではなく、鉄道降車後に眺めた自然風景に蒸気鉄道による視覚の変容を適用して描出している点こそが、近代的視覚の内面化とその創造的昇華において芸術的重要性を持つのである。

19世紀に蒸気鉄道が普及し、現実に人々の日常生活において視覚の変容をもたらしたことは歴史的事実である。結論として、現在ではあまりにも自明過ぎて改めて意識すらされないこの画期的な視覚的革命に鋭敏に反応し、それを絵画上にある種の新しい感覚として「実現」した点で、セザンヌは人類の視覚の歴史において最も際立った役割を果たすことになったのだと指摘できる(図12)。

【註】引用は、全て既訳を参考にさせていただきつつ訳し直している。

[i] Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes, tome II (1828-1839), Paris: Robert Laffont, 1991, p. 421. (Cited in Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century, Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1986, p. 55.)

[ii] Cited in Schivelbusch, op. cit., p. 60.

[iii] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 165.