ジョルジュ・ポンピドゥー国立美術文化センター(Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou)外観

🔳開催概要

日仏友好160周年 ジャポニスム2018:響きあう魂

池田亮司|continuum

会期:2018年6月15日〜8月27日

会場:ポンピドゥー・センター

主催:国際交流基金

2018年、日仏友好160年を記念する大規模な文化芸術の祭典「ジャポニスム2018:響きあう魂」 が、フランス・パリを中心に開催された。葛飾北斎や琳派といった古典から、現代演劇、アニメーション、食文化に至るまで、日本の多様な文化の粋を集めた100以上の企画が展開され、フランスの知的好奇心を大いに刺激した。

この国家的な文化事業の目的は、単に伝統文化の紹介に留まるものではない。現代日本が持つ先鋭的かつグローバルな表現力を、世界の文化の中心地であるパリで問うことにこそ、その真の意義があった。その象徴的な試みの一つが、ポンピドゥ・センターで開催された作曲家/アーティスト、池田亮司の個展『continuum』である。

ポンピドゥ・センターは、近代・現代美術の殿堂として世界的に知られ、特にテクノロジーとアートの融合を試みるニューメディア・アートの領域では、常に批評的な視座を提供してきた場所だ。この場所で、日本の現代アーティストが個展を開くこと自体が快挙であるが、それが「ジャポニスム2018」の公式企画として行われたことは、池田の表現が、現代日本を代表する最も先鋭的なアートフォームの一つとして国際的に認知されていることの証しに他ならない。本稿では、この画期的な展覧会が私たちに提示したものは何だったのかを掘り下げていきたい。

池田亮司とは ― 数学的秩序と美学の探求者

池田亮司というアーティストを語る上で、まず理解すべきは、彼が音、光、データといった非物質的な要素を、極めて数学的な精度と徹底した美学によって構造化し、私たちの知覚そのものに働きかける作品を創り出す稀有な存在であるという点だ。

1966年、岐阜県に生まれた池田は、1990年代より先鋭的なアーティスト集団「ダムタイプ」の活動に参加し、サウンド・プロダクションで中心的な役割を担った。そのキャリアの初期から、彼は音楽家として、またインスタレーション作家として、国境やジャンルを越境する活動を展開してきた。現在はパリと京都を拠点とし、世界中の美術館やフェスティバルで作品を発表し続けている。

彼の作品の根幹には、膨大なデータを人間の知覚が捉えうる形へと変換(可視化・可聴化)するという一貫したテーマがある。それは、宇宙物理学のデータであったり、遺伝子配列の情報であったり、あるいは純粋な数学的アルゴリズムであったりする。池田はこれらの膨大な情報を、コンピュータ・プログラミングを駆使して、ミニマルかつソリッドな白と黒の映像と、鋭利な電子音響へと変換する。

その表現は、鑑賞者に圧倒的な情報量を浴びせかけ、日常的な感覚を麻痺させ、知覚の限界へと誘う。それは単なる感覚的な快楽や驚きではなく、情報化社会に生きる私たちが、いかにデータという巨大な構造物の中で生きているのかを体感させる、哲学的とも言える問いを内包しているのだ。彼の作品は、アートと科学、そしてテクノロジーが交差する最前線に位置し、その普遍的なテーマ性ゆえに、文化的な背景を問わず世界中の人々を魅了し続けている。

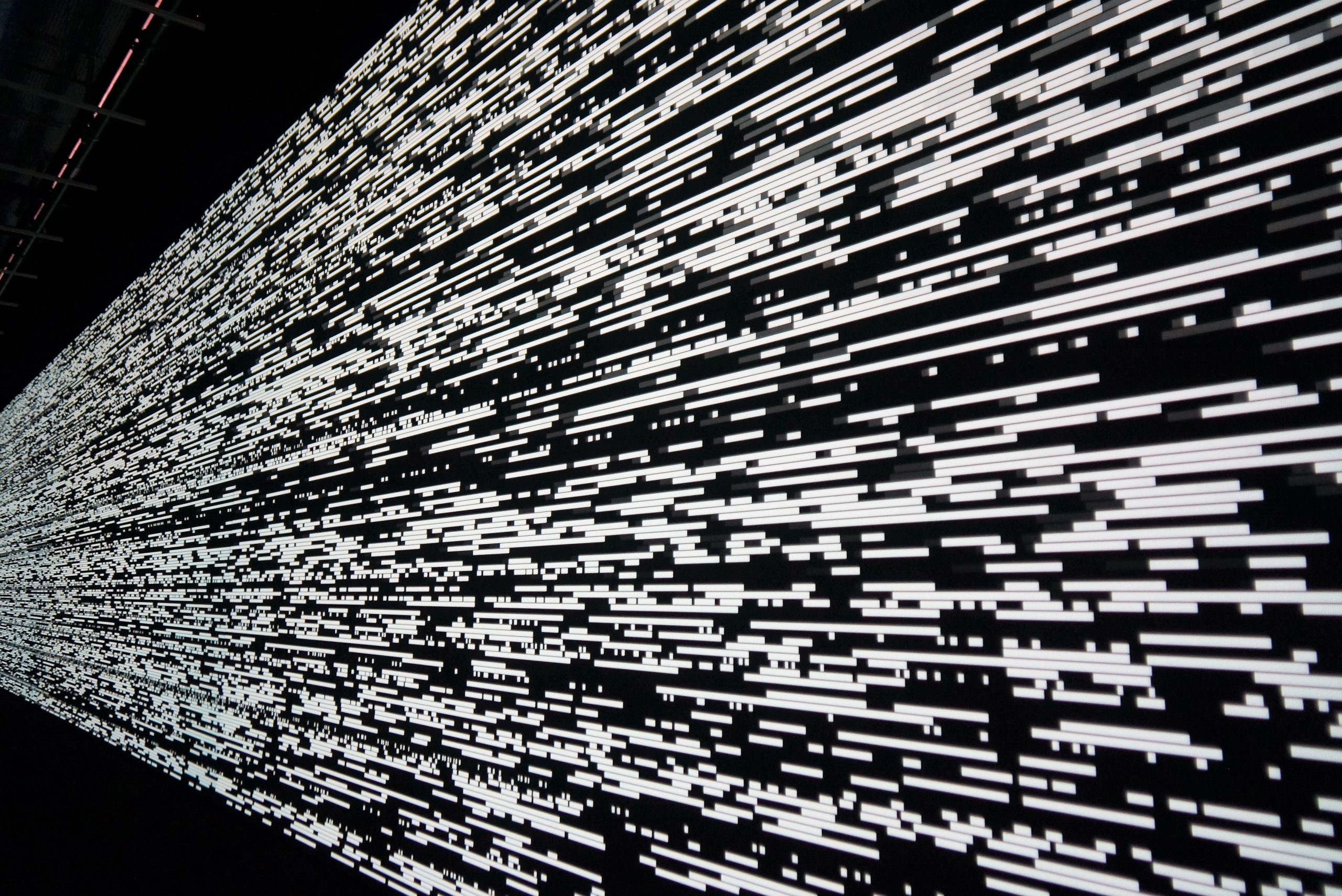

展示風景 真っ暗な空間 《code-verse》 ©Ryoji Ikeda Studio

『continuum』――対極が織りなす知覚の連続体

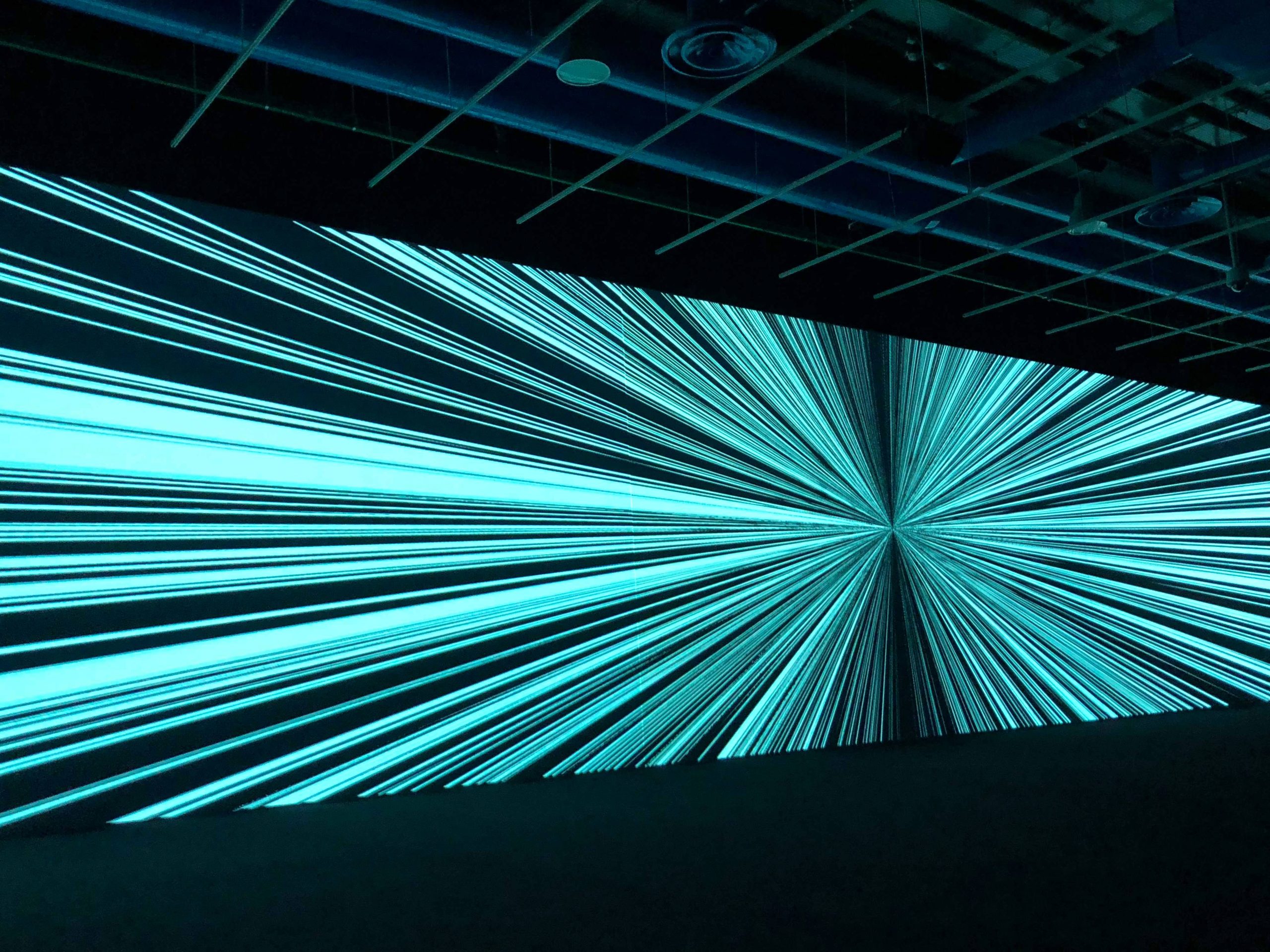

ポンピドゥ・センターの展示空間で展開された『continuum』は、その名の通り「連続体」をテーマとしながらも、極めて対照的な二つのインスタレーションによって構成されていた。鑑賞者が最初に足を踏み入れるのは、完全な闇に包まれた空間に設置された《code-verse》。そして、その奥には、純白の光に満たされた空間に巨大なスピーカー群が林立する《A [continuum]》が待ち受ける。この黒と白、闇と光、視覚的没入と聴覚的探求という明確な対比こそが、本展の核心であった。

《code-verse》は、池田が「メタ・コンポジション」と呼ぶ試みの集大成とも言える作品だ。空間の壁面に投影されるのは、膨大なコンピュータ・コード、デジタルノイズ、幾何学的なパターンが超高速で明滅し、流れ去っていくモノクロームの映像群。それと完全に同期して、鋭いパルス音やノイズ、サイン波が空間を切り裂く。鑑賞者は、文字通り情報の奔流に飲み込まれる。一つ一つのデータを意味として解読することは不可能であり、その圧倒的な速度と密度は、私たちの認識能力を遥かに超えている。

ここで体験するのは、めまいにも似た感覚的な飽和状態だ。しかし、そのカオスに見える現象の背後には、厳密な数学的法則とアルゴリズムが存在する。池田は、人間には認識できないレベルの巨大な秩序を、感覚的な体験として提示することで、デジタル世界の根源的な構造を私たちに体感させるのだ。

展示風景 真っ暗な空間 《code-verse》 ©Ryoji Ikeda Studio

一方、白の空間で展開される《A [continuum]》は、視覚的な情報を極限まで削ぎ落としたサウンド・インスタレーションである。整然と並べられた巨大なスピーカー群からは、様々な周波数のサイン波が発せられ、空間全体が音の振動で満たされている。ここでは、鑑賞者は特定の場所で鑑賞することを強いられない。空間内を自由に歩き回ることで、音が干渉し合うポイントや、特定の周波数が際立つ場所を発見することができる。鑑賞者の身体的な移動そのものが、作品の聴取体験を構成するのだ。

これは、池田が「耳で聴くパフォーマンス」と呼ぶものであり、鑑賞者は受動的な聴き手から、能動的な音の探求者へと変貌する。視覚情報から解放された聴覚は極度に研ぎ澄まされ、音の物理的な存在感、その質感や密度を、全身で感じ取ることになる。

展示風景 真っ白な空間 《A [continuum]》 ©Ryoji Ikeda Studio

ポンピドゥ・センターのニューメディア部門のキュレーターであり、本展を担当したマルチェラ・リスタが池田の作品を「物理的かつ精神的な体験」と評したのは、まさにこの点を的確に捉えている。データや音波という物理的な現象が、私たちの身体を通して、認識や意識といった精神的な領域を深く揺さぶる。この二つの空間を行き来することで、鑑賞者は情報と純粋現象、カオスと秩序、視覚と聴覚といった二項対立の境界が溶け合い、一つの巨大な「continuum(連続体)」を形成していく様を体験するのである。

ポンピドゥ・センターのニューメディア部門の主任学芸員キュレーター マルチェラ・リスタ

データ時代の新たなリアリティを知覚する

池田亮司の『continuum』展は、「ジャポニスム2018」という祝祭的な文脈の中で、極めてストイックかつ批評的な問いを投げかけた。それは、データとテクノロジーが社会の隅々にまで浸透した現代において、私たちは世界をどのように知覚し、リアリティをいかに構築しているのかという根源的な問いである。池田は、膨大なデータを数学的な美学によって再構成し、私たちの知覚に直接作用させることで、日常的には不可視なデジタル世界の構造を、身体的な体験として露わにした。

闇と光、情報と沈黙が対峙する空間は、私たちの感覚を極限まで研ぎ澄まし、普段いかに多くの情報を選別し、無視しているかを痛感させる。この展覧会は、単なるメディア・アートの提示ではなく、情報化社会における人間の知覚のあり方を再編成する試みであったと言えるだろう。ポンピドゥ・センターという現代美術の聖地で、日本のアーティストがこれほどまでに普遍的かつ先鋭的な表現を提示した意義は、計り知れない。

※本稿は、日仏友好160周年を記念して開催された「ジャポニスム2018:響きあう魂」事業にフランスに記者として派遣され、国際交流基金(The Japan Foundation)より取材・執筆したものです。