-scaled.jpg)

パレ・ド・ドーキョーのファサード Amabouz Tatsuro(旧名 西野達) 《A Doll’s House》

🔳開催概要

日仏友好160周年 ジャポニスム2018:響きあう魂

「Enfance / こども時代」展

会期:2018年6月22日(金)~9月9日(日)

時間:12:00~24:00(火曜日定休)

会場:パレ・ド・トーキョー

キュレーター:ヨアン・グルメル、サンドラ・アダム・クラレ(共にパレ・ド・トーキョー キュレーター)

アソシエイト・キュレーター:金澤韻

日本人参加作家:Amabouz Taturo(旧名 西野達)、栗林隆、鈴木友昌、宮崎啓太、毛利悠子、森千裕、横山裕一

2018年、日仏友好160周年を記念する文化の祭典「ジャポニスム2018:響きあう魂」が、パリを中心にフランス全土で開催された。葛飾北斎や琳派といった古典から、現代演劇、アニメーション、食文化に至るまで、100を超える多彩なプログラムが展開され、フランスにおける日本文化への関心を新たな高みへと引き上げた。この壮大な文化事業の中核企画として、現代アートの最前線パレ・ド・トーキョーで開かれたのが「Enfance/こども時代」展である。本展は、単なる日本現代美術の紹介に留まらない。「Enfance」―フランス語で「こども時代」を意味すると同時に、「物事の始まりや発展の前」をも指すこの言葉を羅針盤に、日仏のアーティストとキュレーター、そして鑑賞者の魂を真に「響きあわせる」ことを試みた、野心的かつ示唆に富む展覧会であった。

ジャポニスムの現在形―響きあう魂の実験場

そもそも「ジャポニスム」とは、19世紀後半に欧州の芸術家たちが日本美術から多大な影響を受けた現象を指す。しかし「ジャポニスム2018」が目指したのは、過去の文化交流の懐古的な再現ではない。むしろ、現代日本で育まれた多様な表現を、現代アートの震源地パリの感性とぶつけ、新たな化学反応を生むことに主眼が置かれていた。その意味で、常に未完成で実験的な表現を受け入れる巨大なコンクリート空間、パレ・ド・トーキョーが会場に選ばれた意義は極めて大きい。ここは、ルーヴルやオルセーのような完成された美の殿堂ではなく、常に未完成で、実験的な表現を受け入れる巨大なコンクリートの空間である。この場所で「こども時代」をテーマに据えるという選択は、この祭典が過去の遺産だけでなく、「これから生まれるもの」「いまだ定義されないもの」へと眼差しを向けていることの力強い宣言であった。

日仏キュレーターの対話が生んだ普遍的テーマ

本展の成功を支えたのは、日仏のキュレーターによる緊密な共同作業である。パレ・ド・トーキョーの展示ディレクターであるヨアン・グルメルとキュレーターのサンドラ・アダム=クラム、そして日本側からインディペンデント・キュレーターの金澤韻が協働した。彼らは、安易な文化比較や、ステレオタイプな「こども」像の提示を注意深く避けた。

キュレーター・ステイトメントで「子どもは時代とまったく違う。…私たちみんな、世界のいろいろな場所で、異なる子ども時代を経験するのです」と語られているように、彼らの出発点は、「こども時代」という言葉が持つ単一のイメージへの懐疑にあった。それはノスタルジックで、無垢なだけの楽園ではない。むしろ、文化、社会、歴史、そして個人の記憶が複雑に絡み合い、一人ひとりにとって全く異なる様相かつ多層的な領域なのだ。この認識を共有した上で、彼らは日仏のアーティストたちに、この捉えどころのないテーマをそれぞれの方法で探求するよう促した。その結果、本展は「日本現代アート展」という枠を超え、国籍や文化背景の異なるアーティストたちが、「こども時代」という共通のプリズムを通して、現代社会や人間の根源的な問いを浮かび上がらせる対話の場となったのである。

記憶と遊びのインスタレーション―作品世界を巡る

パレ・ド・トーキョーの広大な空間に足を踏み入れると、鑑賞者はまるで巨大な遊び場か、忘れられた記憶の倉庫に迷い込んだかのような感覚に襲われる。個々の作品は独立しながらも、空間全体で緩やかに連携し、一つのポリフォニー(多声楽)を奏でていた。

展覧会の冒頭、屋外で鑑賞者を迎えるのは、Amabouz Taturo(旧名:西野達)による巨大なインスタレーション《A Doll’s House》だ。彼は、公共空間に突如として私的なリビングルームを出現させたり、歴史的モニュメントをホテルの客室に取り込んだりと、パブリックとプライベートの境界を大胆に攪乱する作品で国際的に知られるアーティストである。

Amabouz Tatsuro(旧名 西野達) 《A Doll’s House》 側面

本作で鑑賞者は建物の側面から階段を登り、パリのアパルトマンを模した「ドールハウス」に入ることができる。そこは、外から見る可愛らしい模型のイメージとは裏腹に、生活感のある、しかしどこか空虚な空間が広がっている。このスケール感の転換は、こどもが世界を認識する際の視点を追体験させると同時に、守られた「家」という空間が、時に社会から隔絶された孤独な場所にもなり得るという両義性を鋭く突きつけてくる。

また、本作は無邪気な遊びの延長線上にありつつも、実際には屋根に穴が開き、正面の壁がない家は、社会の風雨に容赦なくさらされる。守られた子供時代が終わり、社会の現実に直面する脆さや、失われていく子供心のメタファーとして、この作品は深く心に突き刺さる。

Amabouz Tatsuro(旧名 西野達) 《A Doll’s House》 内部

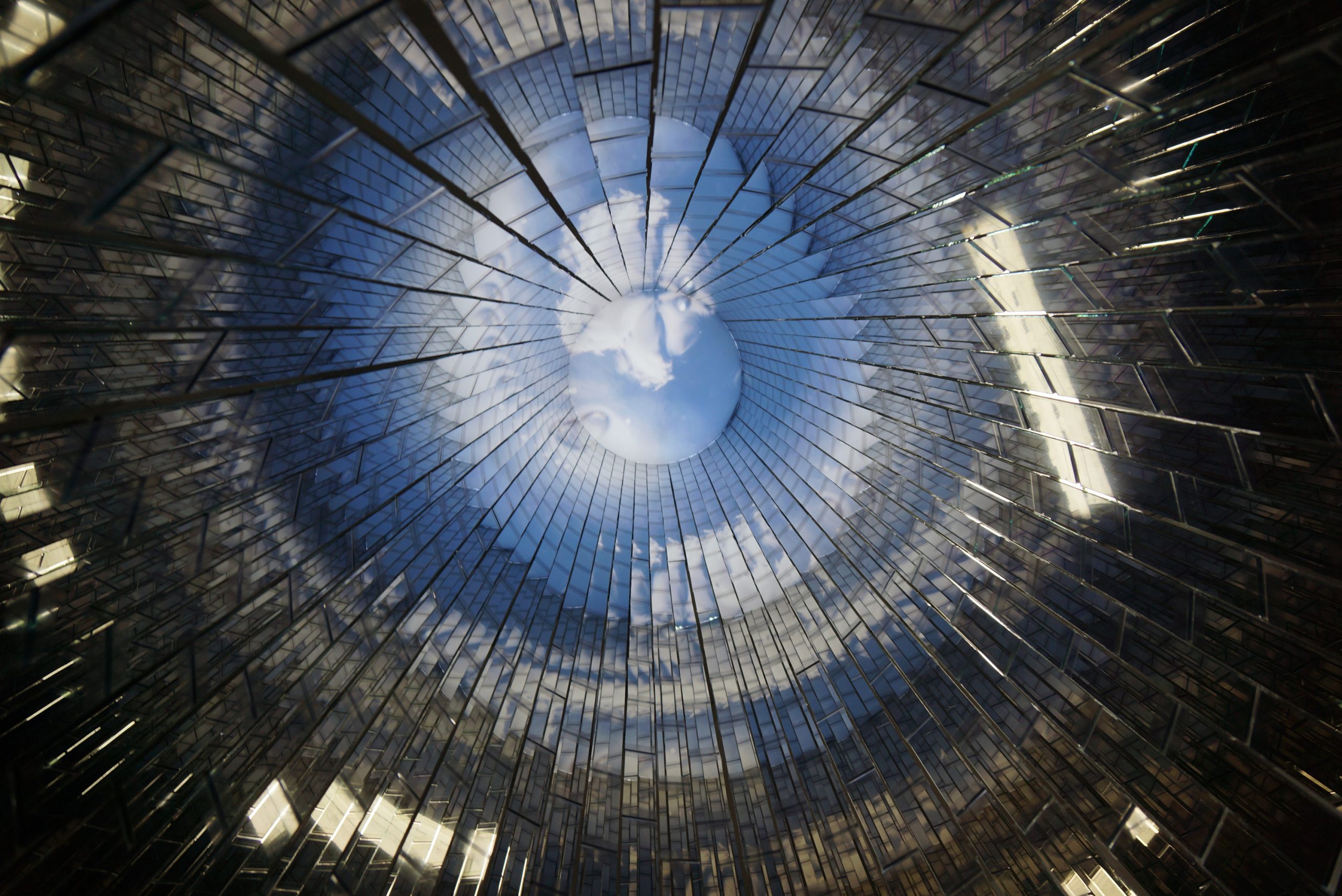

内部に進むと、栗林隆の新作《Entrances》がにぶく静謐な光で空間を満たす。天井から吊り下げられ7000枚を超えるガラスで作られた高さ6メートルの3本の木。

栗林隆 《Entrances》

その内部に入り見上げると、万華鏡のようにきらめく光景が広がる。それは、作家が拠点とするインドネシアと日本の逗子、そして「我々がきちんと見つめなくてはいけない」と語る福島の、水中から見上げた空である。マジックミラーの効果で無限に広がる空は、国境のない世界の繋がりを示唆する。しかし、ガラスという素材は常に危うさをはらむ。作家が一貫して追求してきた「美しさと危険、また現実と非現実の世界観。そこには必ず境界が存在する」というテーマが、ここでは極めて詩的に、そして鋭く表現されていた。

栗林隆 《Entrances》内部

また、同じ空間には、日常に潜む驚異を可視化する毛利悠子の《From A》。タイトルは日本の有名なアルバイト雑誌を連想させるが、着想は作家がニューヨークで拾った金属製の看板文字「A」の一部から得られた。「A」はアルファベットの始まりであり、「アルケー(万物の根源)」にも通じる。彼女は、磁力や重力、光といった物理現象を利用し、埃やガラクタのような日常的なオブジェを組み合わせて、常に変化し続ける生態系のような作品を制作する。本展で展示された作品もまた、水漏れや空気の流れといった偶発的な出来事を動力源としながら、予測不可能な音や動きを生み出し続ける。その様子は、大人の論理や目的意識から解放された、こどもの純粋な好奇心と戯れの精神を体現しているかのようだ。世界の仕組みを解明しようとする科学者のようでもあり、ただ目の前の現象に没入するこどものようでもある。毛利の作品は、合理性だけでは捉えきれない世界の豊かさを私たちに思い出させてくれる。

毛利悠子 《From A》

また、横山裕一は、フランス最古のステンドグラス工房アトリエ・ロワールとの協働で《Beast and Ourselves, of Glasses》を制作。キメラの神話に触発され、ガラスで表現されたライオンの頭部のバリエーションを展開する。物語性を排し、時間の経過や動きそのものを描く「ネオ漫画」で知られる彼が、伝統的な工房と組むことで、その表現は新たな物質性と次元を獲得した。

横山裕一・アトリエ・ロワール=シャルトル(les Atelier Loire) 《Beast and Ourselves, of Glasses》

横山裕一・アトリエ・ロワール=シャルトル(les Atelier Loire) 《Beast and Ourselves, of Glasses》

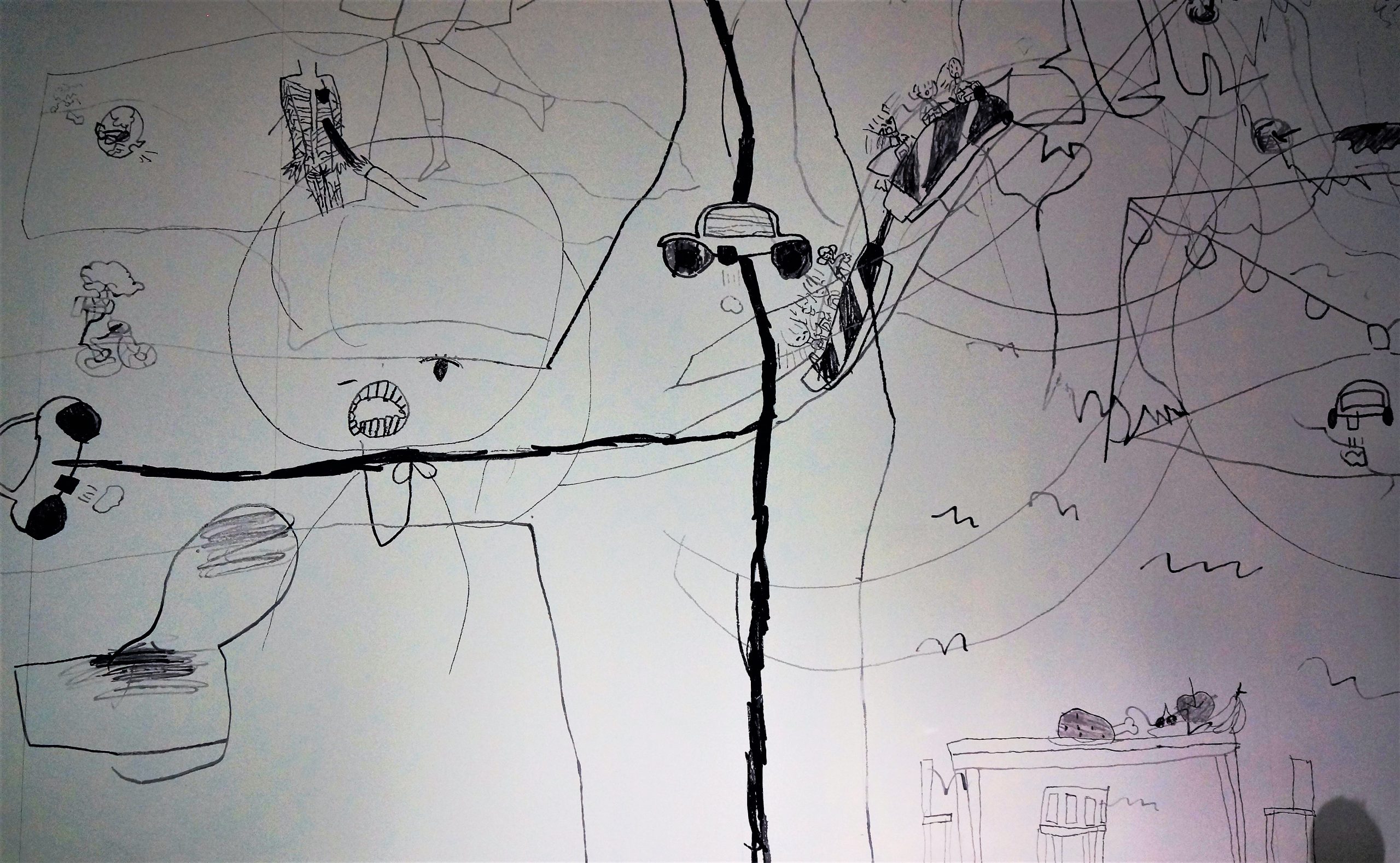

森千裕の作品は、床に置かれた彫刻と壁面のドローイングが織りなす、子どもの記憶や想像力の断片を視覚化した空間装置だ。見慣れた日常とその裏に潜む幻想、恐れと発見が、素材や線の遊びを通じて調和し、見る者を自分自身の幼い時代―初期の世界の知覚と感受性へと誘う。

森千裕 インスタレーション

森千裕 インスタレーション 壁面

錆びた車の排気管から鮮やかな折り紙のような造形が芽吹くこの彫刻は宮崎啓太によるもの。こども時代に潜む遊び心と不安、技術と伝統の継承、そして現代社会への静かな問いを体現する。有機と人工、記憶と予兆がせめぎ合う空間で、観る者の本能的感受性に静かな違和を呼び起こす。

宮崎啓太 《種の衝突》 2017

さらに、鈴木友昌は日本の伝統的な木彫りの技術を用い、緻密で小さなサイズの彫刻世界を展開させ、鑑賞者の想像力をかき立てた。

鈴木友昌 インスタレーション

鈴木友昌 インスタレーション

ノスタルジーを超えて―現代における「こども時代」の再定義

この展覧会が描き出した「こども時代」は、決して甘美なノスタルジーの対象ではない。むしろ、それは大人とこども、理性と感性、社会の内と外といった、あらゆる境界線が曖昧に揺らぐ、可能性と危険性に満ちた領域として提示されていた。

Amabouz Taturoの作品が示すように、こどもの視点は世界のスケールを組み替え、日常に異化作用をもたらす。栗林の作品は、水中からの美しい光景という楽園的なイメージの内に、福島の現実とガラスの持つ危険性という境界を潜ませる。毛利の作品は、目的論的な世界観からこぼれ落ちる偶発性や無目的性の価値を祝福し、言語や物語以前の、モノと現象が織りなす世界の根源へと私たちを誘う。

これらの作品群が共通して示唆するのは、「こども」とは単に年齢的に未熟な存在なのではなく、社会によって押し付けられる規範や合理性に対して、異議を申し立てる潜在的な力を持つ存在だということだ。それは、論理では説明のつかないものへの驚異の感覚であり、効率や生産性とは無縁の「遊び」に没頭する能力であり、時に残酷ですらある純粋な探究心である。本展は、鑑賞者一人ひとりの中に眠る、この「内なるこども」を呼び覚まし、現代社会を生きる私たちが見失いがちなものは何かを問い直す、思索的な体験を提供したのである。

プリズムとしての「こども」、そして未来へ

「Enfance/こども時代」展は、「ジャポニスム2018」という壮大な文化交流事業において、最も知的で刺激的な成果の一つであったと言えるだろう。日仏のキュレーターとアーティストたちの真摯な対話は、「こども時代」という普遍的なテーマを、単なる文化紹介やノスタルジーから解き放ち、現代を生きる私たち自身の問題として捉え直すための批評的なプラットフォームを創り出した。パレ・ド・トーキョーという実験的な空間を最大限に活かし、鑑賞者に身体的、感覚的な体験を促すことで、作品はより深く、多層的な問いを投げかけることに成功した。本展は、文化の違いを超えて人間の根源に触れることこそ、真の国際交流であることを証明した。そして、不安定で予測不可能な現代において、既成概念にとらわれない「こども」の視点や感性こそが、未来を切り拓くための鍵となるのかもしれない。この展覧会が残した静かな、しかし確かな共鳴は、パリの鑑賞者の心に、そして私たちの心に、長く響き続けるに違いない。

パレ・ド・トーキョー ウェブサイト:http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/enfance

Palais de Tokyo Montage de A doll’s house -Amabouz Taturo

※本稿は、日仏友好160周年を記念して開催された「ジャポニスム2018:響きあう魂」事業にフランスに記者として派遣され、国際交流基金(The Japan Foundation)より取材・執筆したものです。