Throne ©Kohei NAWA | SANDWICH Inc

🔳開催概要

日仏友好160周年 ジャポニスム2018:響きあう魂

ルーヴル美術館ピラミッド内特別展示 名和晃平 “Throne”

会期:2018年7月13日(金)〜2019年1月14日(月)

会場:ルーヴル美術館ピラミッド内(Rue de Rivoli, 75001 Paris)

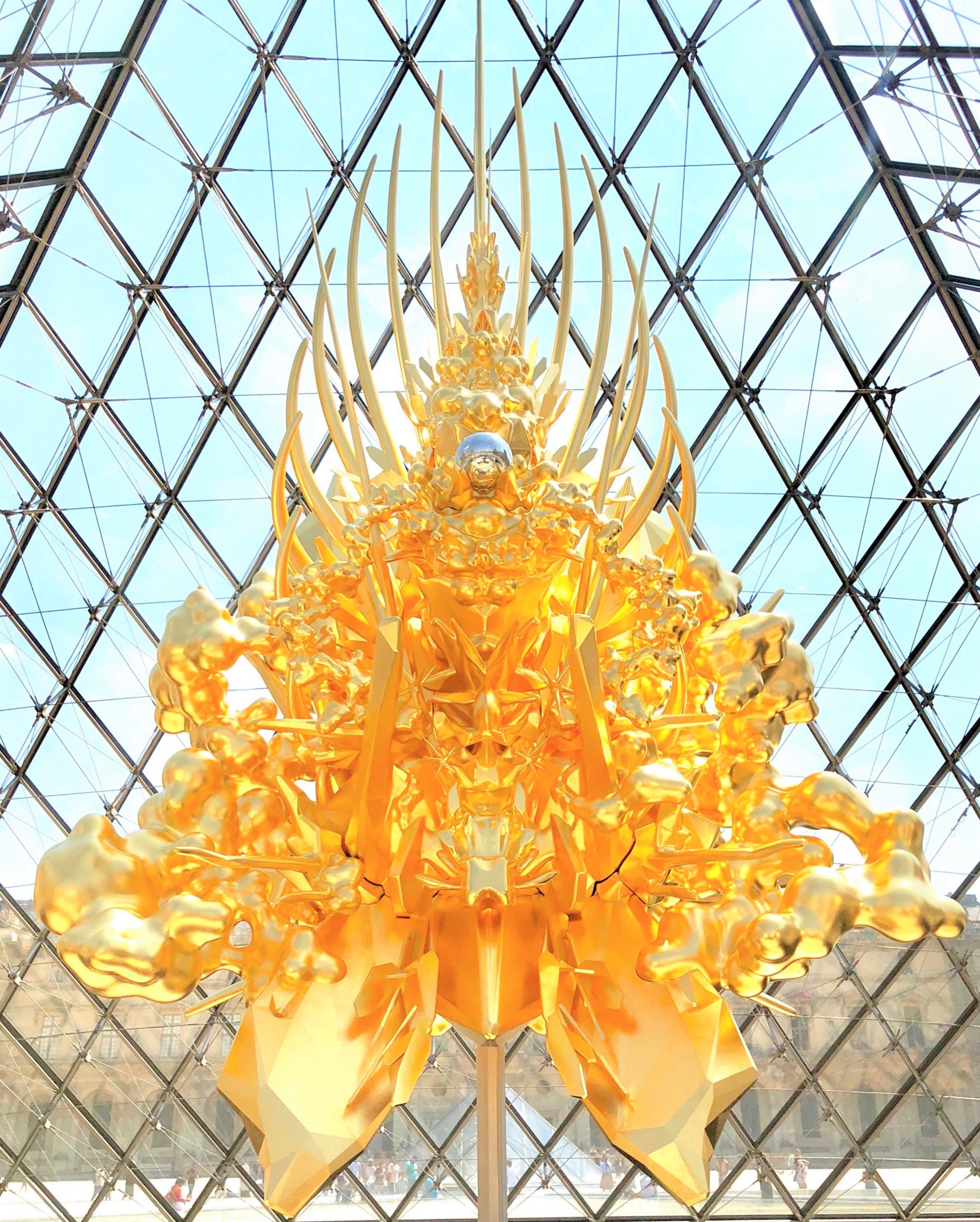

2018年、パリ。日仏友好160周年を記念する文化の祭典「ジャポニスム2018:響きあう魂」が、芸術の都を日本の色彩で染め上げた。葛飾北斎から伊藤若冲、縄文時代の造形美から現代のメディアアートに至るまで、日本の多様な文化の精髄が100以上の会場で披露される中、その象徴として最も鮮烈な光を放ったのが、ルーヴル美術館の中心、ガラスのピラミッドに降臨した巨大な彫刻であった。彫刻家・名和晃平による《Throne》。アジア人アーティストとして初めてこの場所に作品を設置する栄誉を担った彼の創造物は、単なる美術品ではない。それは、歴史と未来が交錯するこの地で、現代社会の核心に突きつけられた、静かな、しかし力強い問いかけそのものであった。

《Throne》ガラスのピラミッドを地下から見上げる。人の大きさと比べると大きい。設置場所の耐荷重は3tでギリギリ

響きあう魂の象徴―ジャポニスム2018の頂点に輝く黄金の玉座

「ジャポニスム2018」は、単に日本の伝統文化を紹介するイベントではなかった。その根底には、19世紀末にフランスの芸術家たちを魅了した「ジャポニスム」の現代的再解釈がある。西洋と東洋の文化が互いに影響を与え、新たな創造の火花を散らした歴史的現象を21世紀の視点から捉え直し、「響きあう魂」というテーマの下、文化の対話と共鳴を目指す壮大な試みだ。

この祭典の顔となる企画として、ルーヴル美術館のガラスのピラミッドという特別な空間が選ばれたことには、深い意義があるのだ。イオ・ミン・ペイが設計したこのピラミッドは、古代エジプトの権威の象徴でありながら、ガラスという近代的な素材で作られ、地下に広がる人類の叡智の殿堂へと人々を導く入り口でもある。過去と現在、そして未来を繋ぐ結節点。ここに設置される作品は、ジャポニスム2018全体の理念を体現するものでなければならなかった。

ガラスのピラミッド外観と外側から見た《Throne》、とにかくこの空間に映える。

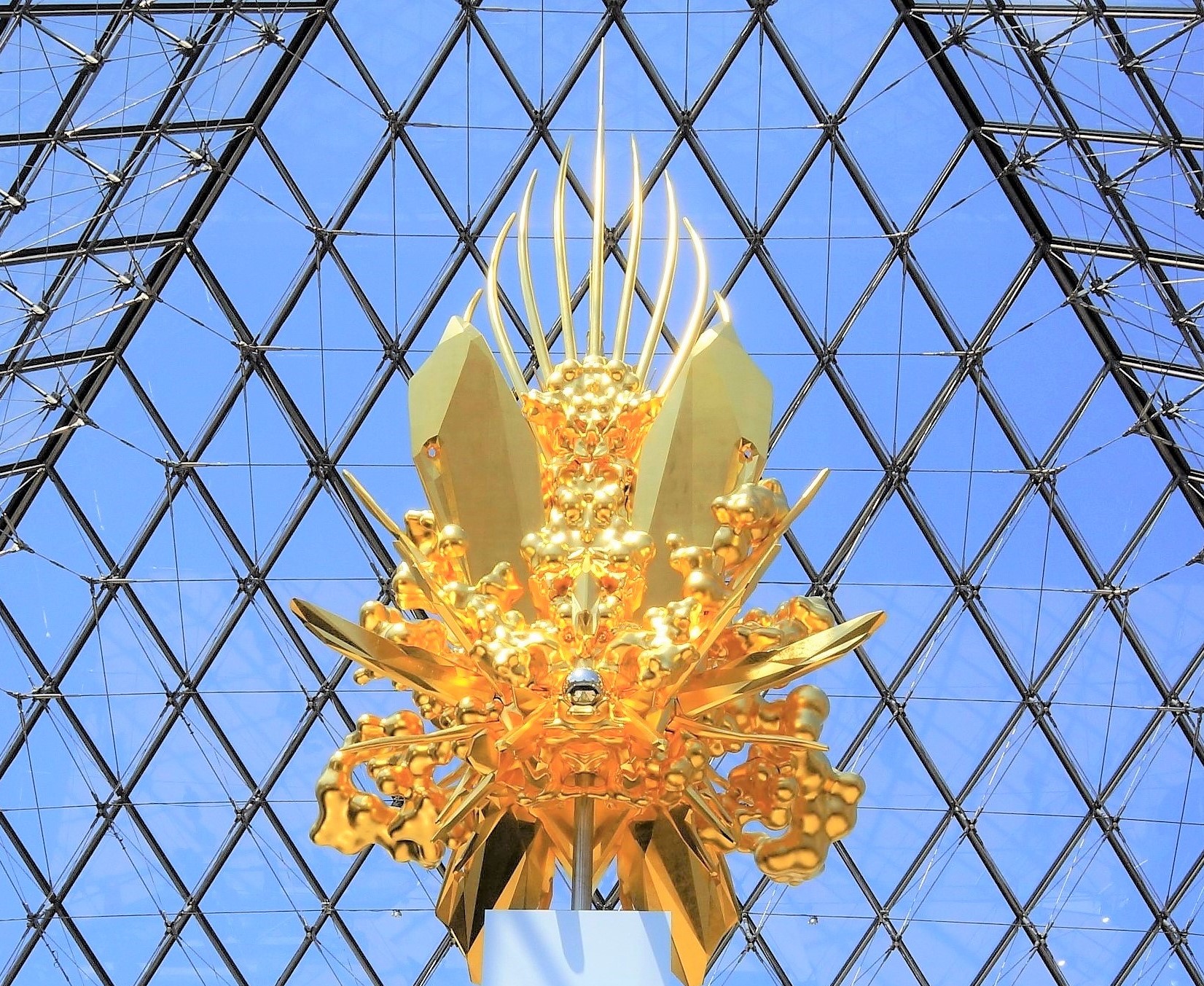

その重責を担ったのが、名和晃平の《Throne》である。高さ10.4メートル、重さ3トンにも及ぶこの黄金の彫刻は、日本の伝統的な祭りで引き回される山車の構造に着想を得ている。しかし、その姿は伝統的な造形とは全く異なる。無機的なパーツと有機的な細胞が増殖し、せめぎ合うかのような複雑なフォルムは、まるで未来の生命体のようでもある。ピラミッドのガラスを通して降り注ぐパリの陽光を浴び、内部から発光するかのように輝くその姿は、訪れる世界中の鑑賞者に畏敬の念を抱かせた。それは、日本の現代アートが到達した一つの極点であり、西洋中心のアートシーンに対して、東洋から発せられた新たな時代のマニフェストでもあった。

ルーブル美術館の地下で作品の説明をする名和晃平

物質と知覚の錬金術師、名和晃平

この歴史的なプロジェクトを任された名和晃平とは、一体どのようなアーティストなのか。1975年生まれ、京都を拠点に活動する彼は、現代日本を代表する最も重要な彫刻家の一人である。彼の名を一躍有名にしたのは、鹿の剥製を無数のガラスビーズで覆った《PixCell-Deer》に代表される「PixCell」シリーズだろう。インターネットの画面を通して見る世界のイメージ、そのピクセル(画素)と、生物の細胞(Cell)を重ね合わせ、物質の表皮を捉え直すことで、情報化社会における存在の実感とは何かを問いかけた。

名和の制作は、常にテクノロジーと身体性、デジタルとアナログの境界を往還する。彼は京都に自身のスタジオ「SANDWICH」を設立し、建築家やデザイナー、職人など多様な専門家と協働しながら、革新的な表現を追求してきた。コンピューター上の仮想粘土(デジタルクレイ)を、触覚的なフィードバックのある装置で操作し、そのデータをロボットアームで削り出す。そうして生まれたフォルムに、伝統工芸の職人が金箔を施す。彼のスタジオは、まさに現代の錬金術の工房だ。最先端のテクノロジーと古来の技術、科学的な思考と芸術的な感性がそこで融合し、誰も見たことのない新たな物質=作品を生み出す。

約20年前、美術大学の学生だった名和は、バックパッカーとしてヨーロッパを旅し、このルーヴルのピラミッドを訪れていたという。一人の青年として見上げたその場所に、20年の時を経て、自身の作品を設置することになる。この個人的な物語は、彼のアーティストとしての軌跡が、単なる偶然ではなく、弛まぬ探求と時代の要請によって導かれた必然であったことを物語っている。

空位の玉座―権威の象徴に宿る未来への問い

《Throne》、すなわち「玉座」。それは古来、権力と権威の絶対的な象徴であった。しかし、名和の玉座は「空位」である。そして、その中心に設えられた座るべき場所は、大人が座るにはあまりにも小さい、子どものためのサイズになっている。名和はこの意図について、「今の時代に玉座に座るのは大人ではない」からだと語る。そして、「そこには誰もいない」という不在の状態こそが重要だと。

名和晃平《Throne》 玉座の部分

この「空位」が示唆するものは何か。それは、旧来の権力構造の終焉であり、新たな知性の到来の予感である。名和は、加速度的に進化するコンピューターやAIといった「新しい知性」が、やがて政治や経済を動かす抗いがたい力、すなわち新たな権威となりうるのではないかという「予感」を、この時代に表現しておきたかったと述べる。玉座が子どもサイズなのは、その新しい知性がまだ黎明期にあり、幼い子どものようだからだ。それは希望であると同時に、その未熟さがもたらすかもしれない危うさをも内包している。

作品の造形は、この新しい知性が持つ二面性を体現している。産業革命以降の機械的な進化を思わせる無機的なフォルムと、DNA操作などバイオテクノロジーの進化を想起させる有機的なフォルム。この二つが複雑に絡み合い、拮抗しながら一つの巨大な彫刻を形成している。それは、テクノロジーが人間社会に与えるであろう、計り知れない可能性と潜在的なリスクのメタファーに他ならない。

さらに、この彫刻は最新のテクノロジーと、最も古典的な技術の一つである金箔によって作られている。金箔の技術は古代エジプトに起源を持ち、シルクロードを経て遠く日本へと伝わった。その悠久の歴史を持つ技術が、3Dスキャンやロボティクスという現代のテクノロジーと融合し、一つの作品として結実する。それはまるで、人類の文明史そのものを凝縮したかのようだ。作品の背面には翼のようなフォルムが見えるが、これはユーラシア大陸を渡り、文化的な変容を遂げながら日本にたどり着いた技術や造形が、再びその起源であるピラミッドへと還流する物語を象徴している。

ルーブルの逆さピラミッド。フランスのルーブル美術館前にあるショッピングセンター「ルーブル・ド・カルーゼル」に設置された採光窓

過去と未来が交差する場―ピラミッドとの対話

《Throne》は、ルーヴル美術館のピラミッドという「場」と完璧な対話を成立させている。ピラミッドは地上と地下を繋ぎ、鑑賞者を人類の偉大な遺産の宝庫へと誘う。一方、《Throne》の中央には、正面と背面にプラチナ箔で覆われた球体が配されている。名和によれば、正面の球体は「現代や未来を見据える目」、そして地下から見上げた際に現れる背面の球体は「過去を見据える目」だという。

《Throne》正面斜め このプラチナ球体は「現代や未来を見据える目」

《Throne》背面 地下から見上げたもの。ここから見えるプラチナ球体は「過去を見据える目」

地上からピラミッドに入り、作品の正面(未来の目)を通り過ぎて地下へと降り、歴史のコレクションを巡った後、再び地下から作品の背面(過去の目)を見上げる。この鑑賞体験は、ルーヴル美術館そのものが持つ時間軸―過去の膨大な蓄積の上に現在が成り立ち、未来へと繋がっていく―と完全にシンクロする。名和の彫刻は、この建築空間が持つ意味を読み解き、増幅させる装置として機能しているのだ。

ガラスのピラミッドはまた、光のための建築でもある。日中は天空光を浴びて黄金に輝き、夜はライトアップされて闇の中に荘厳な姿を浮かび上がらせる。《Throne》は、この光の変化によって刻一刻とその表情を変え、静的な彫刻でありながら、まるで呼吸しているかのような生命感を放つ。それは、歴史という名の巨大な殿堂の入り口で、未来からの使者のように、あるいは新たな時代の到来を告げる灯台のように、静かに、しかし確かに輝き続けていた。

闇夜に浮かび上がる《Throne》とガラスのピラミッド。夜中の1時まで毎日欠かさず6か月間ライトアップされる。パリの夜は遅く22時頃にならないと暗くならない(7月時点)

未来への予感を刻むモニュメント

名和晃平の《Throne》は、単にジャポニスム2018を飾る華やかなオブジェではない。それは、テクノロジーが人間を超えるかもしれないという期待と不安が渦巻く現代において、権力の本質とは何か、未来の知性といかに向き合うべきかを私たちに問いかける、思索的なモニュメントである。最先端のデジタル技術と日本の伝統的な美意識、そして人類史を横断する深い洞察力が見事に融合したこの作品は、名和晃平というアーティストの成熟を証明すると同時に、日本の現代アートが世界に対して持ちうる知的貢献の大きさを示した。ルーヴルのピラミッドに刻まれたこの黄金の輝きは、一つの文化イベントの記憶を超え、21世紀初頭という時代の予感を象徴する光として、長く人々の心に残り続けるだろう。

彫刻家 名和晃平 ルーブル美術館ガラスのピラミッド地下にて

※本稿は、日仏友好160周年を記念して開催された「ジャポニスム2018:響きあう魂」事業にフランスに記者として派遣され、国際交流基金(The Japan Foundation)より取材・執筆、のちに大幅にリライトしたものである。

初出 名和晃平 金色に輝く巨大彫刻「空位の玉座」がパリ・ルーブル美術館に出現!黄金の玉座空位の意味は? : ジャポニスム2018 | / ARTLOGUE(2018年7月28日)