「井上有一 1916-1985 -書の開放-」展(パリ日本文化会館) エントランス。写真は書家の井上有一

■開催概要

日仏友好160周年 ジャポニスム2018:響きあう魂

「井上有一 1916-1985 -書の開放-」展 開催概要

会期1:2018年7月14日(土)~2018年9月15日(土)

会 場:パリ日本文化会館(101 bis, quai Branly, フランス パリ市 15 区)

会期2:2018 年9月29日(土) ~2018年12月17日(月)

会 場:トゥールーズ・ロートレック美術館

主 催:国際交流基金、トゥールーズ・ロートレック美術館(アルビ)

2018年、芸術の都パリが日本の文化に染まった。日仏友好160年を記念し、フランス全土で半年間にわたり開催された大規模な文化芸術の祭典「ジャポニスム2018:響きあう魂」。その中核をなす企画の一つとして、パリ日本文化会館で戦後日本を代表する書家、井上有一(1916-1985)の大規模な回顧展「書の開放」が開催された。西洋近代美術の文脈において、日本の「書」は、そのエキゾチシズムや精神性ばかりが注目され、純粋な造形芸術としての評価は常に限定的であった。

しかし、この展覧会は、井上有一という一人の芸術家が、その生涯を賭して「書」を伝統の軛(くびき)から解き放ち、いかにして普遍的な現代美術の地平へと押し上げたかを、力強く証明するものであった。本稿では、この歴史的な展覧会を紐解きながら、井上有一の芸術が持つ今日的な意義と、その魂の軌跡を追う。

書の伝統を打ち破る革命家、井上有一

井上有一とは、一体何者だったのか。彼は1916年に東京で生まれ、生涯を通じて小学校の教員として子供たちと向き合う傍ら、ただひたすらに書と格闘し続けた芸術家である。書家として本格的に道を歩み始めたのは30代半ばと、決して早くはなかった。当時の書壇が伝統と格式を重んじる閉鎖的な世界であったのに対し、有一は戦後日本の前衛芸術運動の渦中へと身を投じていく。

1950年代、フランスではアンフォルメル、アメリカでは抽象表現主義が席巻し、芸術は既存の形式や理性を超えた、作家の内なる衝動や無意識の表出へと向かっていた。この世界的な潮流に呼応するように、有一は森田子龍、長谷川三郎らと共に前衛書家集団「墨人会」を結成。彼らは、書が単なる東洋的なカリグラフィーではなく、ジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングやフランツ・クラインの巨大な黒い線描とも共振する、普遍的な造形言語たりうることを確信していた。

この展覧会は、そうした有一の初期の野心的な試みから始まる。会場に足を踏み入れると、鑑賞者はまず《無我》(1956年)の圧倒的なエネルギーに打たれる。もはや「無我」という文字として読むことを拒絶するかのような、激しい墨の飛沫と線の塊。それは文字の象形性を解体し、純粋なフォルムと運動性へと還元しようとする強い意志の表れだ。この作品が、当時サンパウロ・ビエンナーレに出品されたという事実は、有一が当初から国内の書壇ではなく、世界の現代美術の舞台を意識していたことの証である。彼は生涯、特定の流派に属さず、職業書家となることも拒み、教員としての安定した生活基盤の上で、誰にも媚びず、何ものにも縛られない自由な表現を追求し続けた。その孤高の姿勢こそが、彼の芸術を純粋で強靭なものにした根源であった。

㊧《円》(1968)/調和、バランスが取れているという意味。 ㊥《無我》(1956)/初期の代表作。抽象画の影響を受けながらも新しい文字を創作、国際展サンパウロビエンナーレに出展されたもの。 ㊨《刎》(1980)/読み方は「ふん」、首を斬るという意味だが、かつて日本では「腹切り」という自分で自分の命を絶つという尊厳のある死に方があった。1970年代後半に余命宣告を受けた有一が、その覚悟を持って書に向き合い制作しているという意味。

展示風景 大きな書を書くための筆。羊毛、馬毛、鹿毛、狸毛、猫毛、イタチ毛、兎毛、山馬毛、リス毛など穂先には用途によって様々な素材が使用されている。両手で抱えなければならないほどの大きさの筆もある。

一字に宿る宇宙 – 井上有一の「一字書」の世界

井上有一の芸術を最も象徴するのが、巨大な和紙にただ一文字を揮毫する「一字書」のスタイルである。漢字は、アルファベットと異なり、一文字そのものが豊かな意味とイメージを内包する。有一は、その特性を最大限に利用し、選び抜かれた一字に自らの思想、哲学、そして全存在を凝縮させようと試みた。

展覧会で紹介される《円》(1968年)は、単なる円形ではない。それは禅における悟りの境地、調和、そして宇宙そのものを暗示する。かすれ、滲み、そして墨の濃淡が織りなす無限のグラデーションは、完璧な円という幾何学的な形に、生命の息吹と時間の経過を刻み込んでいる。また、晩年に余命宣告を受けた後に書かれた《刎》(1980年)は、「首を斬る」という凄絶な意味を持つ文字だが、そこには死の恐怖よりも、自らの運命と対峙する人間の尊厳と覚悟が漲っている。

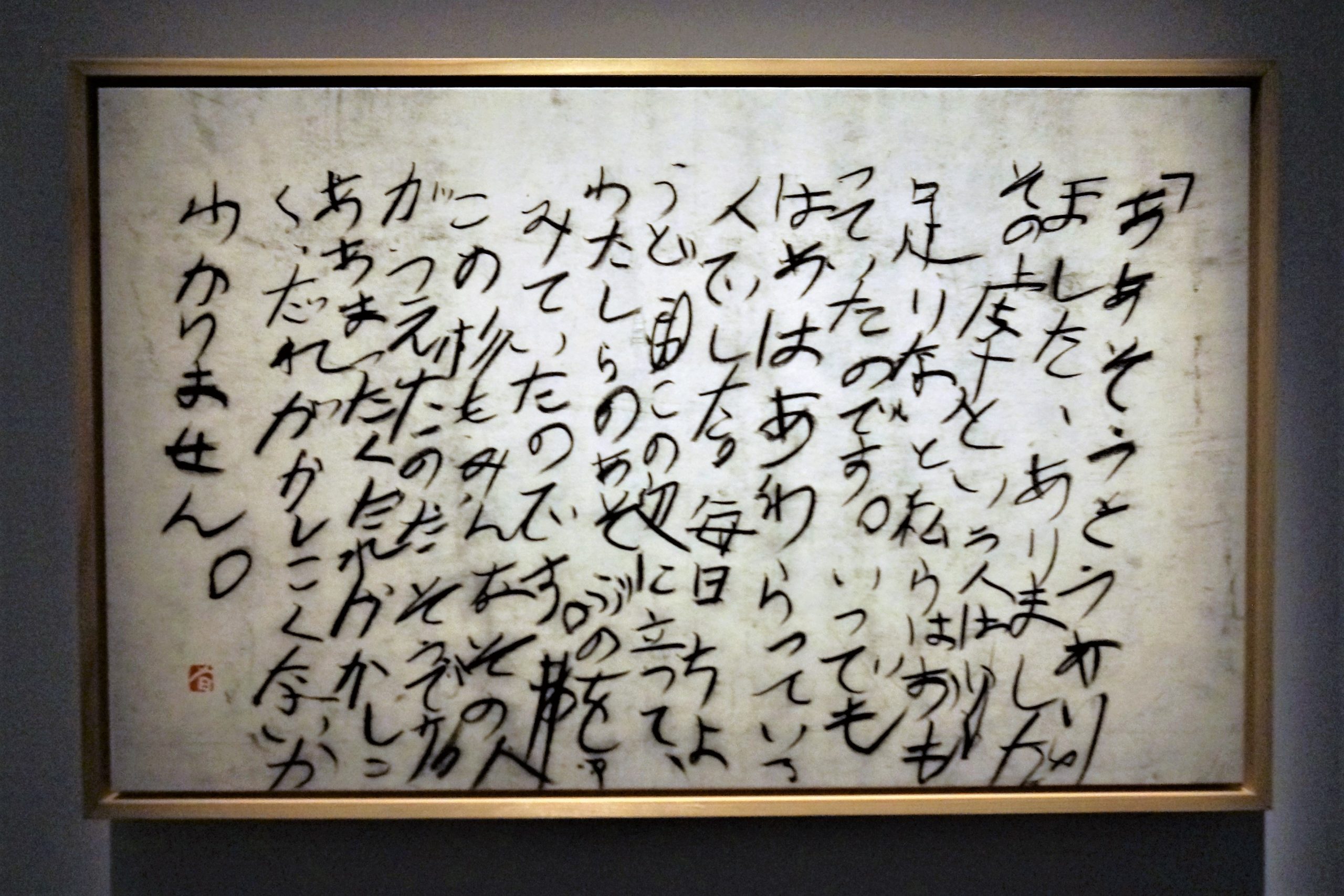

㊤段、すべて《足》(1973)/老子の「知足者富」から、満足することを知っているものは心豊かに生きることができる、の意。 ㊦段㊨2つ《貧》(1973)、㊧2つ《貧》(1976)/必要以上に自分の欲望に従うのではなく自分を律する、の意。有一の生き様と思想が表現されたもの。

彼の制作行為そのものが、一つのパフォーマンスであった。巨大な筆を両手で抱え、全身のエネルギーを紙面に叩きつける。一度描いた線は消すことも修正することも許されない。その一回性の緊張感の中で、彼は同じ文字を何十枚、時には百枚以上も書き続けたという。残された作品群は、その壮絶な格闘の記録である。墨の飛沫は彼の内なる声の痕跡であり、紙は魂の叫びを受け止める舞台となった。

《貧》(1972)/これは書の作品を掛け軸にしたもの、もともと中国や日本ではこのように書を掛けていた。これの便利なところはクルクルと丸めて収納できる点。この「貧」は人がコトコト歩いているように見えて、ユーモラスな感じがする。有一は、生涯に64枚の「貧」を書いている。

㊤段㊧奥《花》(1957)、㊤段右《花》(1967) ㊦段㊧奥から《愛》(1972)、㊦段手前3つ《愛》(1973)/様々な「愛」のバリエーション。マンガのコマ送りのようにも見えるし、その時々の気持ちを表現しているようにも見え、様々なイメージが浮かんでくる。

《鷹》(1981年)や《鳥》(1978年)といった作品群は、書が持つ絵画的な側面を鮮やかに見せてくれる。文字のフォルムは、岩場に佇む猛禽の鋭い眼光や、大空を自由に飛翔する鳥の姿を幻視させる。しかし、それは単なる具象画ではない。私たちはそれを「鷹」や「鳥」という文字として読み、その意味内容を理解することもできる。このように、井上有一の書は、見る(絵画)と読む(文学)という二つの行為の間を自在に往還する、きわめてユニークな芸術なのである。それは、西洋の絵画とも、東洋の伝統書とも異なる、井上有一だけが切り開いた表現領域であった。

㊤段すべて《鷹》(1981) ㊦段すべて《鳥》(1978)/その造形から力強い鷹のたたずむ姿が見えてくるよう。鷹も鳥も空を飛ぶ「とり」。鳥が自由に境界を越えていくような様が思い浮ぶ。

時代の証言者 – 社会と日常を刻んだ多文字書

一字書で極限まで精神性を高めた有一は、同時に、自らが生きる時代と社会、そしてささやかな日常にも鋭い眼差しを向けていた。その視線は、複数の文字で構成される「多文字書」において、より具体的に、時に辛辣に表現される。

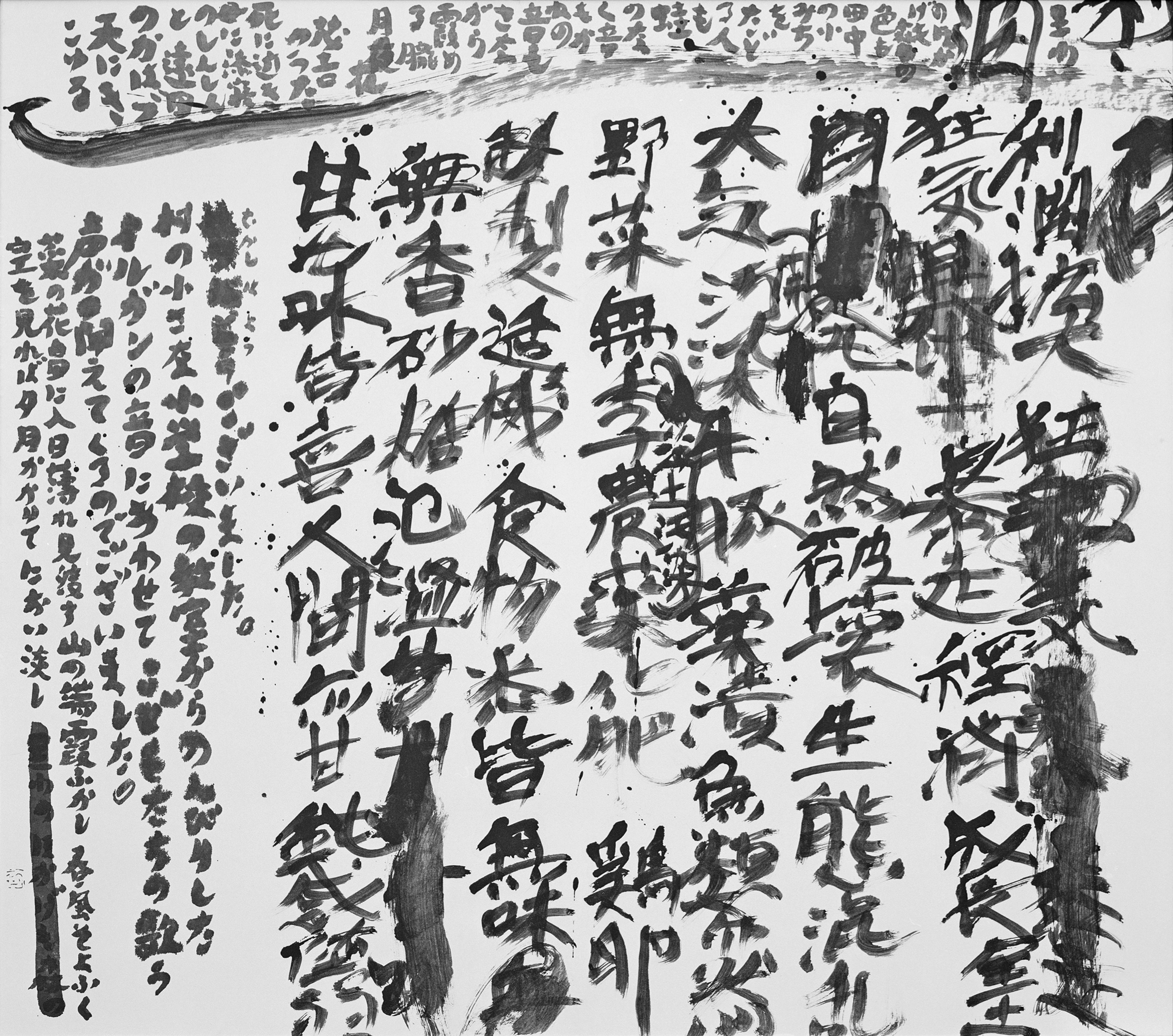

1970年代から80年代にかけての日本は、高度経済成長の絶頂期にあった。その一方で、公害や自然破壊、拝金主義が蔓延する時代でもあった。有一は、その社会の歪みを見過ごさなかった。《利潤拡大》(1978年)と題された作品には、「利潤拡大、狂気暴走、経済成長、自然破壊、生態混乱、大気汚染…」といった四字熟語が、荒々しく、叩きつけるような筆致で延々と連ねられている。それはもはや書ではなく、時代の不正を告発するプロテストであり、扇動的なポスターのようでもある。芸術は美しさや精神性だけを追求するものではない。社会と対峙し、批評する力を持つべきだという、有一の強い信念がそこには込められている。

《利潤拡大》(1978) 荒々しい筆致で4文字熟語が並び、危機せまるイメージ

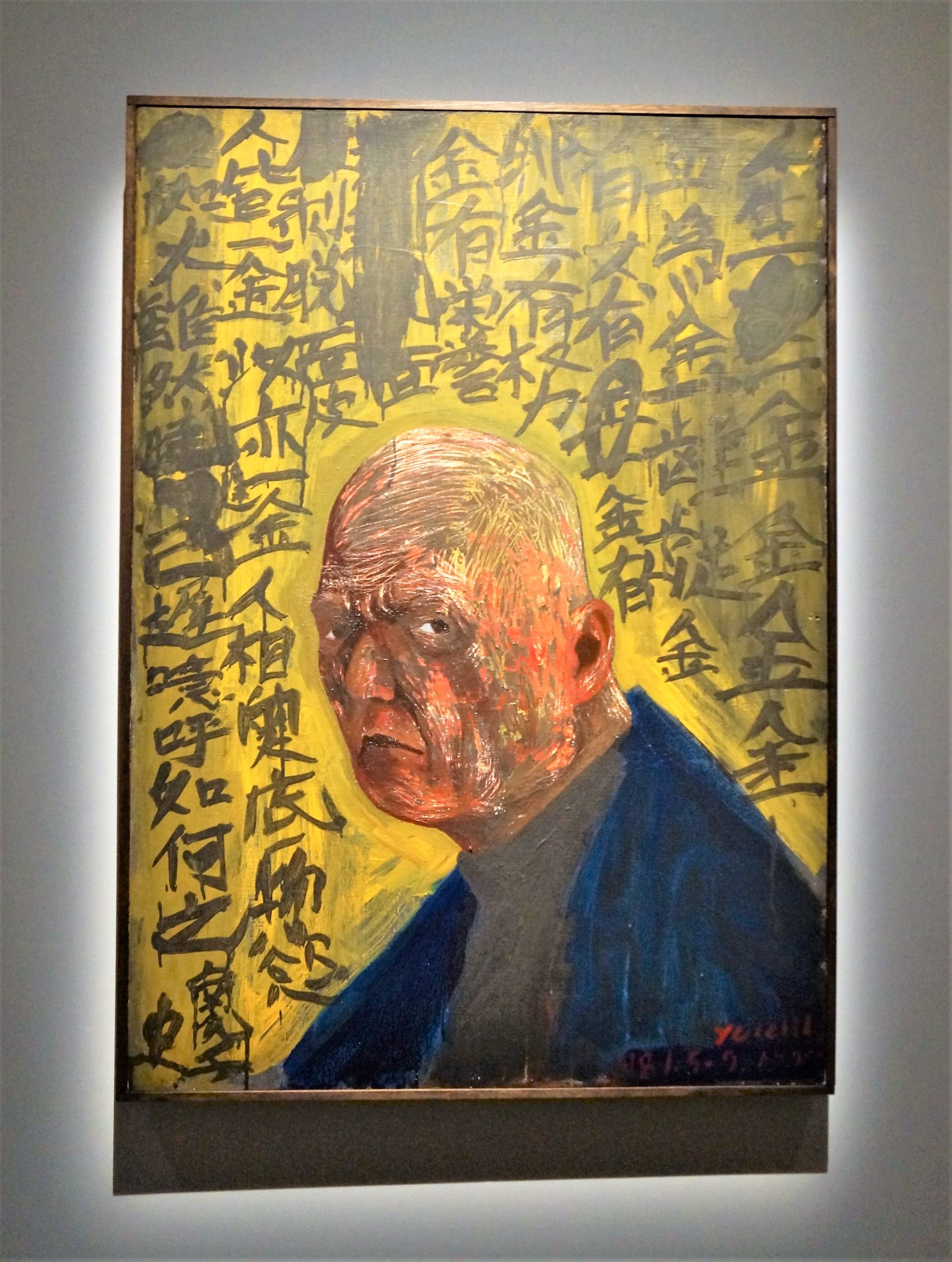

《書とともにある自画像》(1981)/人生金金金金・・・と続く言葉と絵の中の有一の表情が雄弁に物語る

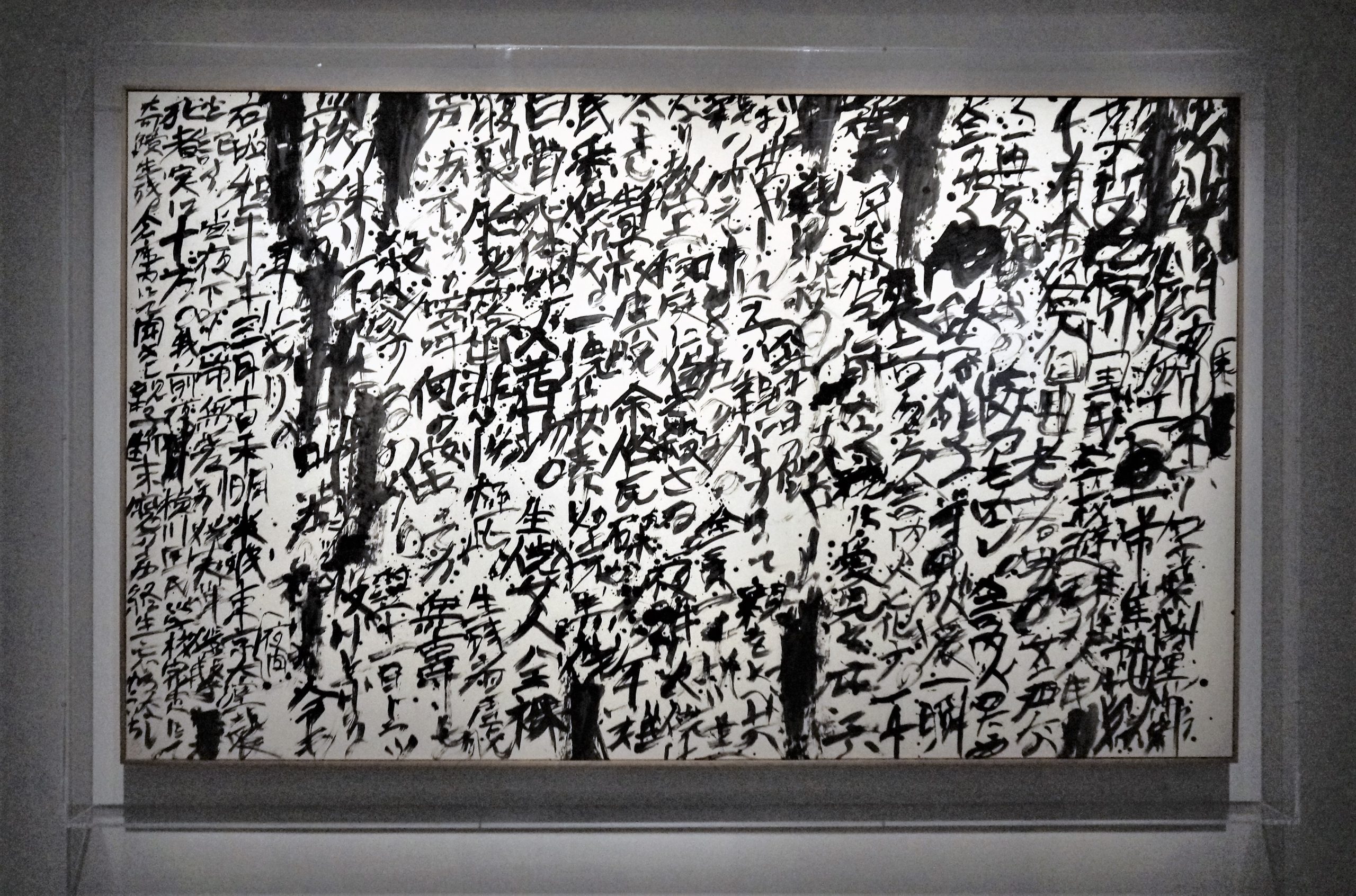

この批評精神が最も痛切な形で結晶したのが、彼の最高傑作と評される《噫横川國民學校》(1978年)である。これは、1945年3月10日の東京大空襲で、教員として勤務していた学校の多くの教え子を亡くし、自らも九死に一生を得た壮絶な体験を、33年の時を経て記したものである。焼夷弾が降り注ぎ、子供たちが泣き叫びながら死んでいく地獄絵図。作品は、当初は抑制された語り口で始まるが、次第に感情の堰が切れ、文字は形を失い、絶叫と嗚咽の塊となって紙面を覆い尽くす。それは、単なる戦争体験の記録ではない。個人の記憶を超え、戦争という巨大な暴力によって奪われた無数の命への鎮魂歌であり、人類の愚かさに対する痛烈な告発である。この作品を前にするとき、私たちは書の美醜や技法といった評価軸が無意味であることを知る。これは、一人の人間の魂が、墨という物質を通して刻みつけた、現代の「ゲルニカ」と呼ぶべき歴史画なのだ。

《噫横川國民學校》(1978)/有一の最も代表的な作品。焼け野原を想起させる画面

生の終焉、書の解放 – 晩年の作品群が示す境地

1978年、有一は62歳で癌の告知を受ける。死という避けられない現実を前に、彼の芸術は最後の、そして最も深遠な変化を遂げる。社会に向けられていた激しい怒りの炎は次第に鎮まり、その眼差しは自らの内面へと深く沈潜していく。

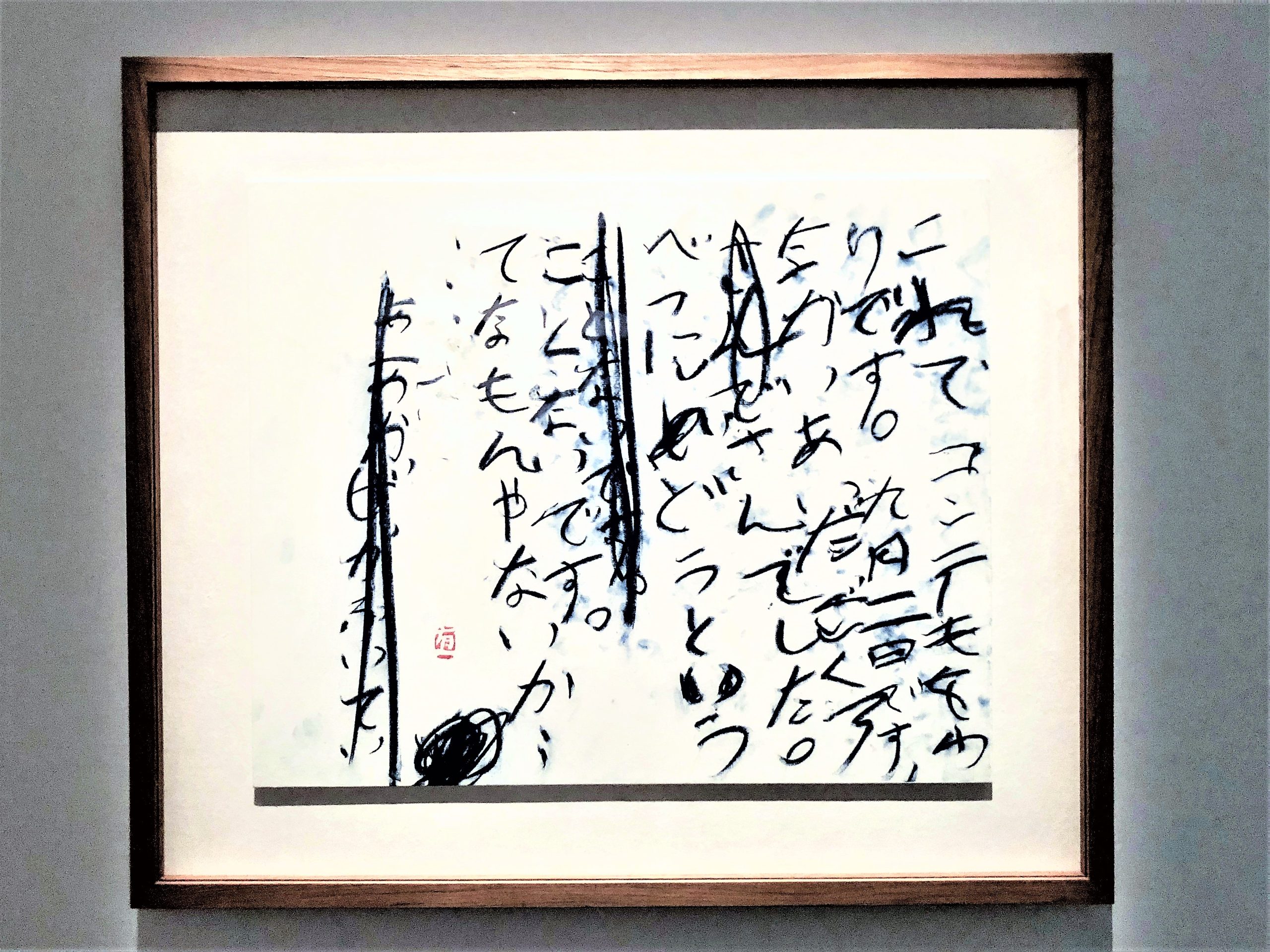

この時期、彼の作品には漢字に代わって、ひらがなが多用されるようになる。伝統的に、漢字が公的な「男文字」とされてきたのに対し、ひらがなは私的な「女文字」とされてきた。この変化は、有一が社会的なメッセージの発信から、よりパーソナルで内省的な表現へと移行したことを象徴している。宮沢賢治の童話の一節を題材にした《虔十公園林》(1984年)では、墨だけでなく、コンテや鉛筆、木炭が用いられ、その線は力強さよりも、か弱く、震えるような繊細さを湛えている。それは、衰えゆく身体と向き合いながらも、なお表現することへの渇望を捨てない芸術家の、痛切な姿を映し出している。

《宮沢賢治童話 虔十公園林》(1984)/題材も平仮名が多い童話が選択されている。書かれているのは宮沢賢治の童話の一部。コンテや鉛筆、木炭による書

そして、死を目前にした有一は、自らの芸術と人生の集大成となる言葉を遺した。《遺偈(ゆいげ)》(1982年)に記された「守貧揮毫 六十七霜 知欲端的 本来無法」という言葉。「貧しさを守り、ただ書に徹してきた六十七年。本当のことを知りたいか。文字を書くのに決まった法など元々ありはしないのだ」―。これは、あらゆる権威や形式主義を否定し、書をただの「書」から、あらゆる人間が到達可能な根源的な表現行為へと解放しようとした、彼の生涯の哲学そのものである。

㊧《遺偈(ゆいげ)》(1982) ㊨《仏光国師偈》(1980)亡くなる直前に書かれた「これでコンテもをわり」という最後の一文は、壮絶な芸術家の最期を飾るにふさわしい。自らの人生を「別にどうということないです。てなもんやないか」と、少し茶化すように締めくくる。そこには、すべてを出し尽くした者だけが到達できる、晴れやかな諦念と静かなユーモアが漂っている。

《これでコンテもをわり》(1984)/大きな書が書けなくなり、作品のサイズも小さく。最後、力を振り絞って書いている様子が伺える

パリに響きあう魂 – 井上有一が現代に問いかけるもの井上有一の芸術は、書という枠組みを遥かに超えている。それは、文字であり、絵画であり、文学であり、そして彼の生き様そのものを刻印したパフォーマンスの記録である。「ジャポニスム2018」という祝祭の場で彼の回顧展が開催された意義は、単にエキゾチックな日本文化を紹介することに留まらない。それは、戦後という激動の時代を、一人の芸術家がいかに生き、格闘し、そして自らの表現を鍛え上げていったかという、日本の精神史の一断面を世界に提示する試みであった。井上有一の墨痕は、芸術とは何か、人間が表現するとはどういうことか、そして生きるとは何か、という根源的な問いを、今を生きる私たちに鋭く、そして力強く投げかけている。その魂の響きは、芸術の都パリの空に、確かに轟いていた。

※本稿は、日仏友好160周年を記念して開催された「ジャポニスム2018:響きあう魂」事業にフランスに記者として派遣され、国際交流基金(The Japan Foundation)より取材・執筆したものです。