井上涼トークショー「『未来の国宝』のカケラを探せ!」

日時:2025 年 8 月 11 日(月・祝)

会場:大阪中之島美術館

模索されるアートラーニング

『動植綵絵で迷子です』

近年、アートラーニングや対話型鑑賞教育など、日本の美術館や芸術祭においても、子供を中心にアートとどのように触れてもらうのか、どのように鑑賞してもらうのか、様々な方法で取り組まれることが増えている。アートには一応のルールはあるが、重要なのはルールを破ってもいいというある種の自己改革性を備えていることが他のジャンルと異なる要素だろう。そして、鑑賞者もどのように見てもいいし、その内面について束縛されることはない。しかしながら、「アートは自由に見てもいいんだよ」というよく聞かれるセリフは、むしろ作者との豊かな「対話」を妨げることにもなる側面があることが、対話型鑑賞教育が要請される点だ。

アーティストが作品に込めたメッセージは多義性に富んでいる。鑑賞者にとって複数の読み方(誤読も含めた)ができるからこそ優れたアートともいえる。いっぽうで、確かにアーティストが込めたメッセージはある。それは「現実の問題」をテーマにしている現代アートにおいては、方向性が明確な場合もあるし、古典作品ならば、時代的、社会的制約によって込められるメッセージは限定されてくる。だから美術の歴史を含めた社会的状況と個人の思いの両面を勘案した原則的な見方はある。そのような原則的な見方を知らずに、自由に見るだけでは、作者とのコミュニケーションは深まらない。さらにアートラーニングや対話型鑑賞教育は、突き詰めれば作者・作品を深く知ると同時に、自身を深く知るためにあるといってもよいだろう。

『びじゅチューン!』と「日本美術の鉱脈展」

『動植綵絵で迷子です』

さて、そのような小難しい前置きはさておき、大阪中之島美術館で開催されている「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」展の特別企画として、2013年からNHKのEテレで放送されている番組『びじゅチューン!』で作詞・作曲・うた・アニメーションを担当しているアーティスト、井上涼さんによるトークイベントが開催された。

『びじゅチューン!』は、2013年からテスト放送が開始されてすでに12年もの歴史があり、すでに長寿番組といってもいいだろう。美術の名品と、それをもとにして井上涼さんが「独自の解釈」をし、作詞・作曲をして歌をうたったアニメーションを紹介する番組である。「独自の解釈」と書いたが、美術の名品を子供たちにわかりやすく解説するといった類のものではない。井上さんは、金沢美術工芸大学出身であるので、作品の背景や意味について把握していないわけではないだろう。その上で、井上さんが想像を膨らまし、まったく違うといってもよいストーリーを組み上げて作詞・作曲し、アニメーションをつけているのである。ある意味で、壮大な二次創作といってもよい。

もちろん我々のような美術に多かれ少なかれ携わっている人間ならば、それを真に受けて理解することはないし、作品から飛躍した創造に笑ってしまう。番組でも、もともとこの作品がどのようなものか解説がなされるので誤解されることはないだろう。驚くべきことは、ここまでかけ離れたストーリーを一つの作品から紡ぎ出すことができるということと、NHKが教育番組として放送しているということである。

私自身はこの番組をほとんど見たことがなかったのだが、小学校4年生になる子供がある時期からはまり、楽しみに見ているので、傍らで楽しむことになった。美術史の名作なので普段、直接見られる機会はほとんどないのであるが、たまたま今年は、大阪・関西万博関連の企画として関西圏で「国宝」に関する展覧会が数多く開催されていた。それで大阪市立美術館で開催されていた「日本国宝展」を子供が見に行った際、『びじゅチューン!』で紹介されていた作品が出品されていて、大いに喜んだという。それを聞いて、このような美術への接し方もあるのだなと驚いていた。

もちろん、対話型鑑賞教育でもカードを使ったり、作品からストーリーを考えたりする方法はあるのだが、作詞・作曲・アニメーション、さらに歌までうたうということは誰にでもできるものではないし、現代のアーティストでも行う引用やコラージュ、あるいはオマージュといった枠組みを大きく超えて、まったく異なる創造作品になっている点が井上さんのすごいところだろう。美大出身で漫画家やアニメーターになる人は多いし、今では美大受験漫画などもある。しかし、子供のためにわかりやすく描いた教育漫画やアニメのようなものではなく、それでいて子供も大人も面白いといった井上さんのアプローチは今までなかったのではないか。それは「原則的な見方」といったものとはかけ離れているが、自分とは遠い存在と思っていた美術を身近にするという意味では絶大な効果がある。

特に「日本美術の鉱脈展」はキャッチコピーに「ナンジャコリャ!連発」と書かれているように、今までの日本美術の観念から逸脱したものが数多く出品されていることも、敷居を低くし創造的に見る題材としてぴったりはまっているように思える。

その証拠に、「日本美術の鉱脈展」の特別イベントとして開催された井上さんのトークイベントには親子連れを中心に約3000件(1件あたり4人まで申込可)の応募があったという。定員は午前の部180人、午後の部180人、合わせて360人なので約10倍の倍率だったことになる。会場には、親子連れやファンが詰めかけた。

江戸時代のツートップの夢のコラボレーション

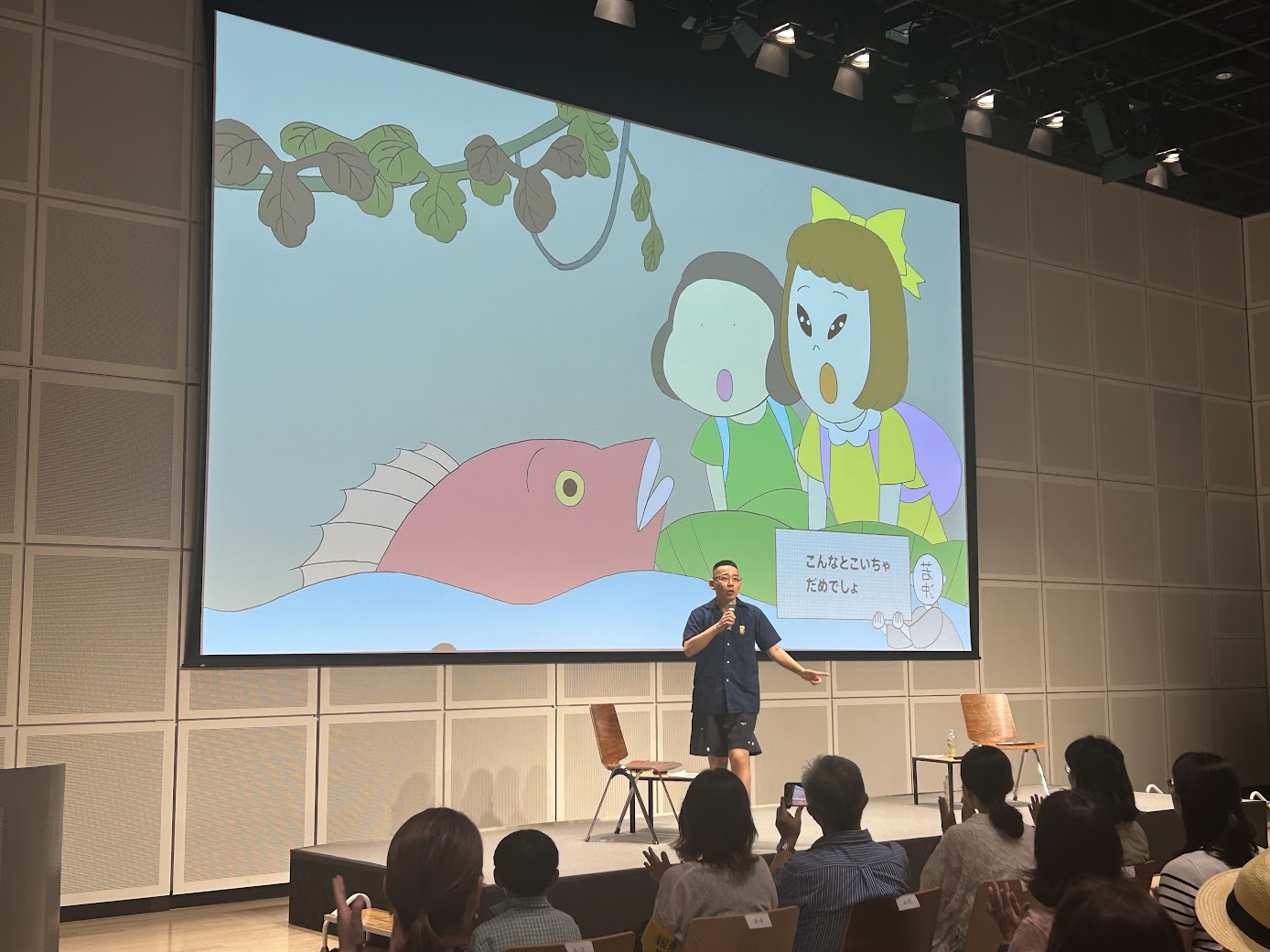

トークショーというよりも実質、ライブとトークイベントということになるだろうが、伊藤若冲の《動植綵絵』をモチーフにした『動植綵絵で迷子です』を巨大なスクリーンにアニメーションを流し、歌いながら井上涼さんが入場した。多くの子供たちは歌っていたので知っているようだった。

井上さんは、どこから来たのか最初に聞いていたが、だいたい5割程度は大阪、4割が関西圏、1割が東京や横浜、名古屋といった関西圏外の人たちだった。無料とはいえ、親子連れが熱心に詰めかける美術館のイベントはそれほど多くはない。子供の年齢層は、未就学児から小学校低学年までがメインといった感じだろうか。

次は円山応挙の《幽霊図》をモチーフにした『平熱でうらめしや』である。これも多くの人が絵は見たことがあるだろう。足のない幽霊の絵であり、幽霊に足が描かれなくなったのはこの『幽霊図』によるものだと言われている。内容は、学校に行きたくなくて、熱が出ない熱を測っているけど、なかなか熱が上がらず平熱なので、うらめしい、という小学校の時なら誰でも経験した「あるある」を作品化したものだ。『幽霊図』とはまったく関係ないのだが、「うらめしい」という1点で身近なものにしてしまう発想が面白い。

伊藤若冲の『動植綵絵』と円山応挙の『幽霊図』を最初にもってきたのは、同時代に生きたのに、ほとんど交流がなかったとされる伊藤若冲と円山応挙の二曲一隻の合作屏風(伊藤若冲《竹鶏図屏風》、円山応挙《梅鯉図屏風》が近年発見され、「美術の鉱脈展」の目玉として展示されているからだ。

ここから大阪中之島美術館主任学芸員の林野雅人さんとのトークセッションが行われる。必然的に話題は今回展示されている屏風と、伊藤若冲、円山応挙の関係について繰り広げられる。近年、伊藤若冲の人気は非常に高く、それこそ子供たちでも知るようになったが、そのブームのきっかけは2000年に京都国立博物館で開催された若冲展だという。それまでは地下に眠っていた「鉱脈」だったともいえ、今回の「日本美術の鉱脈展」ともつながってくる。伊藤若冲をはじめとした京都の日本美術の画家たちを、「奇想」と名付けて再評価したのが美術史家の辻惟雄であり、今回の展覧会で監修を担当している山下裕二の先生にあたる。

林野さんによると、同時代に生き、住まいも近くにいながら会った記録は残っていないという。ただし当時の絵師番付では、1位が円山応挙、2位が伊藤若冲であり、両方高く評価され認知されていた。今回、話題となったのはほとんど没交渉と思われていた、ナンバー1、2の絵師の合作があったことであり、必然的に二人は合作にあたって対話が行われていたのか、クライアントは誰なのかということに関心はうつるわけだが、それもわかっていないという。

しかし、右隻には円山応挙が得意の鯉を描き、左隻には伊藤若冲がこれまた得意の鶏を描いていることから、当時から二人の画題は有名で、それを金箔に墨という同じ条件で描き比べさせるくらいの力のあるクライアントがいたということだろう。林野さんは、若冲が描いた鶏の尻尾の描き分けや、右下に小さく見えている鶏の雛など、細かな描写力を指摘する。いっぽう円山応挙は、それほど描き込んでいるわけではないが、最小限の筆で、あたかも水の中で泳いでいる鯉を描いている。同時代の絵師が描いても、空を飛んでいるようになり、水に潜っている感じにはならないが、応挙の場合は、水中を自由に泳いでいる感じに描いていると林野さんは語る。井上さんも、水の重さの中を泳いでいる感じがなぜか伝わると指摘する。また、垂れ下がる梅の木の太い枝と細い枝の硬さの違いも描き分けているところに注目する。

林野さんはまだまだ謎な部分は多いが今回発表したことで研究が深まっていくのではないかと期待する。井上さんは二人のタッチの違いや大きさ、丁寧な設えを見ていただきたいと呼びかけた。井上さんと林野さんの掛け合いも面白いが、子供たちへの展覧会の導入としても期待が膨らむ仕掛けとなっていた。

日本美術のヘタウマの世界

『洛中洛外シスターズ』

次はまた井上さんが、岩佐又兵衛の描いた《洛中洛外図屏風(舟木本)》をモチーフにした、『洛中洛外シスターズ』を歌う。豊臣家の威光もまだ残る『洛中洛外図屏風(舟木本)』は今日ではあらゆる《洛中洛外図屏風》の中でもっとも有名な作品といえる。街もさることながら描かれた人物や2500人に及ぶという。桜の満開する豊国廟や祇園会の神輿など、春夏秋冬が同時に描かれ、焼き魚の屋台、寺の門前の茶屋、しじみ汁をたべる人々、鴨を料理する様子などが描かれていることから、二人の姉妹が「洛中洛外」で繰り広げられている「グルメバトル」に参戦し、金の雲のパンに挟んだソーセージのホットドッグで勝負するというものだ。ソーセージはさすがにないとはいえ、南蛮人の姿も見られることから、西洋由来の食べ物があった可能性はゼロではない。「金の雲」というのは異なるシーンを描き分けるために、人々の間に描かれた金箔の雲のことである。

展覧会では、同じ描き手である岩佐又兵衛の《妖怪退治図屏風》に加えて、史上最も下手と形容された長谷川巴龍の《洛中洛外図屏風》が出品されている。「素朴絵と禅画」の章に位置付けられ、現在で言えば、いわゆるヘタウマの美学といえるものだ。本作についても、林野さんと井上さんによってトークが繰り広げられた。一応、二条城は描かれているが、石垣や塀は歪んでおり、西洋の遠近法とも日本の遠近法とも異なる、歪んだパースでいかにも崩れそうである。また、壬生寺には『壬生狂言』に出てくる猿が描かれているが、観客の姿勢や視線があちらこちらに向いていたり、井上が「パルテノン神殿」と形容したものは実は三十三間堂だという。あるいはシーンや場所を切り替えるのに使用する金の雲が、途中から川になっていたりして、「いい加減」と林野さんは言う。あるいは中央に描かれた灯篭は歪んでいて「寝転んでいるミャクミャク」のようと林野さんは言い、井上さんは「かわいい」「踊っているよう」「アニメにしたくなる」と語るなど、技術的には下手だけども、様々な作品の魅力が引き出されていく。

さらに、井上さんは『曾我物語屏風』も気になったという。こちらは時間的な流れがアニメーションのように描かれている。こちらは、曾我祐成と曾我時致の兄弟が父親の仇である工藤祐経を富士野にて討った事件をもとにしたものであり、浮世絵の題材になったりもしている、本作ではすべての出来事を富士山を背景に1枚の絵の中に収めている不思議な絵だ。このようなアニメ的な表現に関心を持つのも井上さんならではといえるだろう。『曾我物語屏風』には曾我兄弟の兄を討ったイノシシに乗る仁田忠常なども端に描かれ、要素が多いので井上さんには、こちらは入れなくてよかったのに、と指摘され、会場の笑いを誘った。

仏像から超絶技巧の彫刻へ

次は、高村光雲の《老猿》をモチーフにした『老猿は主役じゃなくても』と、象牙多層球《鏤彫象牙雲龍文套球》(台湾・故宮博物院)をモチーフにした『博士、それ象牙多層球ですよ』である。

この2曲を流してから紹介するのは、安本亀八の《相撲生人形》である。こちらは、『日本書紀』に書かれている相撲の起源と言われる野見宿禰と当麻蹴速の戦いを木彫で制作したものだ。もともと、安本亀八が第三回内国勧業博覧会に出品するために制作したが、完成が遅れ、浅草寺の境内に展示されていた作品だ。それを見たアメリカ人コレクター、フレデリック・スターンが感動して作品を購入し、デトロイト美術研究所に寄贈されていたものを、近年、熊本市現代美術館が買い戻したことで現在も見られるようになった。もしアメリカ人に購入されていなければ、関東大震災や空襲によって焼失していたかもしれないという。

先に高村光雲の《老猿》を紹介したのは、二人がもともと仏師の家系に生まれたものの、明治の神仏分離令の影響で全国の寺社や仏像が廃棄される「廃仏毀釈」があったために、彫刻家や人形師として仏教に関係ないものや、神道に関するものにモチーフを移行させていたからである。なかでも《相撲生人形》は精巧にできており、投げるシーンを表現するために3点で自立させ、13個のパーツからなるという。これを完成させるためには、8人、3時間以上かかるので、上半身のみとか、下半身のみとかで飾られることが多く、今回、全身像が見られることも大きな魅力になっている。井上さんはどうしてもこのシーンをつくりたいというパワーを感じるという。

次に、安藤緑山の《竹の子に梅》と《胡瓜》を紹介したのは、《鏤彫象牙雲龍文套球》と同じように象牙でできているからである。しかし、安藤の象牙彫刻は異常に細かい。「竹の子」の皮の繊維や端の毛、根っ子のピンクの出っ張りなど、本物と見まごうばかりであり、井上をして、「気持ち悪い」「執念込めてやっている」と言われていたが、もちろんそれは褒め言葉だろう。虫食いの穴までつくられている。着色されているため、さらにリアルさが増している。このような超絶技巧の工芸は、中国の方が古いが、日本人が得意なこともあり、さらに細かく、リアルに見せているという。

井上さんが前日に安藤の《竹の子に梅》をしゃがんでじっくり見ている人がいたことにつなげて、大阪は比較的、しゃべりながら鑑賞している人が多く、日本で最初の洋画家である高橋由一の《日本武尊》を見ているカップルの女性が見て、「めっちゃ塗ってんね~」とコメントしていたのを見て、「そういうのが出ちゃう空気感というのが展覧会場にあって、いいムードの会場だなと思った」と述べた。まさに、鑑賞者も拝謁するような形ではなく、いろいろ言いたくなる展覧会でもあるのだが、林野さんも作品についてのことは、「普通の声なら大丈夫なのでお話しながら見てください」とのことだった。

近代以降の知られざる魅力的な作家たち

次は、3曲の中から1曲を会場のお客さんに選んでもらうコーナーが設けられた。今回のイベントでは、展覧会の出品作と、『びじゅつチューン!』で紹介した作品の共通点を見つけて選んでいるという。

3曲の選択肢の1曲目は落合朗風の《エバ》に合わせて、アンリ・ルソーの《蛇使いの女》をモチーフにした《染める蛇使い》。《エバ》は日本画で聖書の一場面を描いたもので、蛇に誘惑されるシーン。《蛇使いの女》はむしろ蛇をコントロールする女性が描かれている。ホロホロ鳥に似た鳥も両方に出てくる。 2曲目は、不染鉄の《山海図絵》に合わせて、ピーテル・ブリューゲル(父)の《バベルの塔》をモチーフにした『バベルの塔にカフェOPEN』。3曲目は、牧島如鳩の《魚籃観音像》に合わせて、青木繁の《海の幸》をモチーフにした『海の幸のチューン』である。こちらは井上さん曰く『びじゅチューン!』の楽曲の中では知名度が高くないという。

アンリ・ルソーは、まさに近代の西洋において、アカデミックな教育を受けていない芸術家、今日ではアール・ブリュットやアウトサイダー・アートの走りであり、アカデミックな画法から言えば外れたところがあるが独特な魅力がある。西洋における「ヘタウマ」の元祖的な存在であるが、山下によると、日本ではもっと昔から素朴画として評価されていたという。《エバ》の落合朗風は下手なわけではないが、日本画という日本美術の画材を使って、『旧約聖書』をモチーフにしている点が、ある種の倒錯的なものを感じる要素だろう。

不染鉄は、近年評価が高い独特な鳥瞰的視点と虫瞰的視点を合わせ持ち、それらを連続的に描く作家だが、この絵では富士山を中央において手前に伊豆周辺を描き、漁船から魚まで描き、富士山の背景には雪深い冬の民家と日本海が見える。漁師であった経験もあって、細かい描写にリアリティがある。確かに、《バベルの塔》の雰囲気に似ている面もある。

展覧会でも大きく宣伝されている牧島如鳩の《魚籃観音像》は、日本でもほとんど比較できる作家はいないが、日本ハリストス正教会の自給伝道者で、日本では珍しいロシア正教の流れを組むキリスト教の信者である。そして、福島の小名浜漁港の漁協組合から依頼を受けて描いたのが《魚籃観音像》であるという。中央には巨大な「魚籃観音」が描かれ鉢の中には、イワシの稚魚が入れられている。眼下にはおそらく小名浜の海岸線が見えている。しかし、左右には天使が描かれ、キリスト教と仏教が奇妙に融合している。1952年に制作されたとのことだが、1950年~51年と不漁が続いたため、牧島に豊作を願った絵画が依頼され、完成した時は絵画を積んでパレードが行われたという。そして実際、豊漁となり長らく漁協組合に飾られていて、無造作に打ち付けられていたりしたそうだが、何度か交渉してようやく買い取った。その後、東日本大震災が起きたため、もしかしてそのままにしてたら、流されていた可能性もあるという。それらの運命を聞くと絵は単なる絵ではないのだなということを感じさせられるエピソードである。結局、拍手の大きさで選ばれた曲は、1番の《染める蛇使い》であった。

縄文と岡本太郎、『びじゅチューン!』とナンジャコリャにつながる道

『縄文土器先生』

次は縄文土器の中から中央にピースをしたような人物が描かれている《人体文様付有孔鍔付土器》の中から、クイズがだされた。今では美術の教科書の最初に出てくる縄文土器であるが、縄文美術の美しさを広め、日本に縄文文化を浸透させたのは一人の芸術家の運動によるものだった。それは誰か?というクイズである。1は高橋由一、2は棟方志功志功。3は岡本太郎の三択である。高橋由一は《鮭》を描いた洋画家、棟方志功は木版画で有名な版画家、3は《太陽の塔》で有名な芸術家であるが、会場の選択は3番だった。会場に質問を向けると、インターネットで調べてそうだと思ったとか、《太陽の塔》が好きだからとか、ミュージアムショップに岡本太郎のクリアファイルがあったからとか、子供たちの解答は面白い。

正解はもちろん岡本太郎で、1952年に東京国立博物館で見た縄文展に、今まで見たことのなかった日本美術の力強さや迫力、霊力といったものに惹かれ、多くの文章や写真を撮り、さらに作品の中に取り込んで縄文文化をここまで普及させた。岡本太郎がいなければ、『びじゅチューン!』の縄文土器先生はいないかもしれない。

そして関連する歌として、『縄文土器先生』が歌われ、『縄文土器先生』のときは、掛け声を促され、会場の一体感はクライマックスに達した。そして最後の曲として『保健室に太陽の塔』が歌われた。《太陽の塔》が保健室の先生という設定以外は、3つの顔があったり、「生命の樹」があったり、進化の先に自分がいたりするという歌詞など、わりと正確に作品を伝えるのであったことが印象的であった。悩んだ生徒が《太陽の塔》に相談するというのも、ありそうな設定である。実際、岡本太郎の言葉に心を救われ、《太陽の塔》に会いに行く人は数多い。岡本太郎や《太陽の塔》が、いかに日本の美術のラーニングに深い影響を与えているかわかる。監修者の山下裕二が著書『岡本太郎宣言』を書いていたり、展覧会においても「なんだこれは!」と通常の美術史の観念を壊して、想像力を爆発させる精神が見て取れる。他でもない『びじゅチューン!』もまた「なんだこれは!」と愛されている作品であろう。

さて、井上さんの楽曲に加えて、林野さんとの対話により、幾つかの鑑賞ポイントを教えてもらい、観客はより豊かに、そしてより個性的に作品を見れるようになったに違いない。林野さんは、誰もが楽しめる内容になっており、いろんな見方ができるので何度も見に来てくださいと語った。

『縄文土器先生』

大団円のもとに終了したかと思いきや、「日本最古の漫画」とされる 『鳥獣人物戯画』をモチーフにした『鳥獣戯画ジム』がアンコールとして歌われ、さらに満足度の高いトークショーになった。今回の展覧会は水面下の鉱脈で、「未来の国宝」になる可能性がないものもたくさんあると思うが、「素朴画」や《相撲生人形》、《魚籃観音》のような異質なものが融合された作品を提示されることで、今のままの美術の観念を崩す効果もあり、より親子連れや子供にとってはいい展覧会だと思える。そして井上さんはそれを実践しているよい見本になっており、アートラーニングの可能性を引き出す好企画であるといえるだろう。