詫摩昭人「逃走の線/ Lines of Flight、有彩色・無彩色」

会期:2026年2月10日(火)-2月28日(土)

会場:Yoshiaki Inoue Gallery

大阪・心斎橋の喧騒を離れ、Yoshiaki Inoue Galleryの扉を開くと、そこにはピンと張り詰めた静寂と、巨大なキャンバスから放たれる圧倒的なエネルギーが同居している。2026年2月10日から28日まで開催されている詫摩昭人の個展「逃走の線/ Lines of Flight、有彩色・無彩色」は、作家が20年以上にわたり追求してきた「逃走の線」シリーズの最新到達点を示すものである。

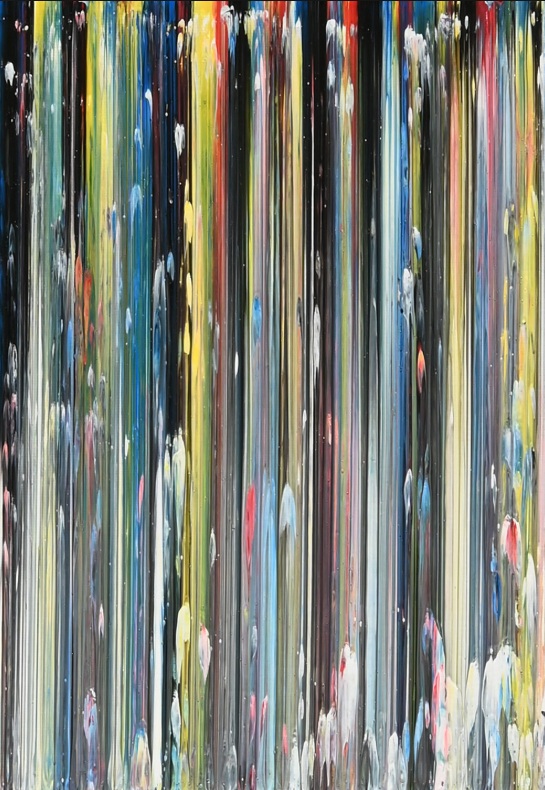

会場を埋め尽くす13点の作品群は、一見すると極めて禁欲的な抽象絵画のように映るが、その実、キャンバスの上では「管理」と「偶然」、「秩序」と「逸脱」が激しく火花を散らしている。かつて都市風景や桜をモチーフに「管理社会」への批評を試みた詫摩は、今、その具体的な形すらも脱ぎ捨て、純粋な強度としての「線」と「色彩」そのものによって、ジル・ドゥルーズの提唱した「生成変化」のプロセスを私たちの目の前に現出させている。今回の展示では、長年追求してきたモノクロームの極致に加え、2022年頃から本格化した有彩色(カラー)の作品が大胆に配され、作家の飽くなき進化を如実に物語る。

会場風景 左:《Line of Flight op.1013》 真ん中奥:《Line of Flight op.915》 右奥:《Line of Flight op.876》 右:《Line of Flight op.946》

二メートルの刷毛が刻む一期一会の極限:管理社会への批評を内包した修正不能な「一掃」の美学

詫摩昭人の表現を語るうえで欠かせないのが、その特異な制作手法である。それは絵画というより、むしろ一瞬の身体行為をキャンバスに刻み込む「演武」に近い。彼はまず油彩で下地となる構成を丹念に築き上げる。そして絵具が乾ききらない、わずかな時間のうちに、自作の幅2メートルに及ぶ巨大な刷毛を用い、画面の上端から下端までを一気に引き下ろす。この一掃の行為に、やり直しや部分的な修正は一切許されない。作家はこのプロセスを「勝負は一瞬で決まる。ただし負ける(失敗する)ことのほうが圧倒的に多い」と吐露する。

制作風景 Akihito takuma instagramより

制作風景 Akihito takuma instagramより

時間をかけて緻密に構築した世界を、一秒にも満たない身体的動作ですべて無に帰すリスクを背負いながら、彼は奇跡のような一瞬の調和を求めてキャンバスに対峙する。油の量、絵具の粘度、刷毛を引く筆圧――それらが複雑に絡み合い、計算を超えた「ノイズ」が立ち上がる瞬間、作品は作家の手を離れて「美」へと昇華する。ひとたび筆圧が乱れれば、描き込んだ下地はすべて失われる。そうした精神的極限のなかで、計算通りにはいかない「ノイズ」や予期せぬ絵具の溜まりが生まれたとき、詫摩はそれを「奇跡」と呼び、作品として結実させるのである。

自作の幅2メートルの刷毛 Akihito takuma instagramより

滋賀から世界へ:村岡三郎の精神を継承する飽くなき探求

作家・詫摩昭人の芸術的根幹を探るには、彼のプロフィールを紐解く必要がある。1966年に熊本県で生まれた彼は、1993年に滋賀大学大学院教育学研究科を修了した。ここで彼が影響を受けたのが、戦後日本を代表する彫刻家であり「もの派」とも深い関わりのあった村岡三郎であった。山本淳夫氏(横尾忠則現代美術館 学芸課長)が指摘するように、詫摩の作品に宿る、単なるスマートな抽象に留まらない「野暮ったさ」や「ゴツゴツとした物質的な抵抗感」は、村岡の仕事を手伝う中で身体的に叩き込まれた精神の現れである。

大学院修了後、1993年から94年にかけてスペイン・マドリードのシルクロ・デ・ベラス・アルテスに在籍。この渡欧経験が、彼に「西洋的視覚」と「東洋的感性」の対立を深く意識させる契機となった。1992年の初個展以来、他者の行動をキャンバスに記録する「行動表絵画」などの実験を経て、2004年から現在の「逃走の線」シリーズへと至った。現在は和光大学芸術学科教授として後進を育成しながら、ドイツやフランス、日本各地で精力的に個展を開催し、2005年の兵庫国際絵画コンペティション優秀賞受賞、Saatchi Online Showdownでのファイナリスト選出など、その実力は国際的にも高く評価されている。

展示風景 左:《Line of Flight op.876》 真ん中:《Line of Flight op.946》 右:《Line of Flight op.746》

ジル・ドゥルーズの「逃走の線」が具現化する哲学:秩序をすり抜け、別の何かへと「生成変化」する瞬間

展覧会のタイトルにもなっている「逃走の線」とは、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズの思想からの引用である。それは「秩序づけられた構造や理想から逸脱する運動の軌跡」を意味する。詫摩はこの哲学を、単なる絵画の主題としてではなく、自らの身体を通じた「運動」として実践している。会場のメインを飾る《Line of Flight op.1013》の作品において、垂直に振り下ろされた白い線は、単なる色面ではない。それは、背景にある黒という「既存の秩序」を切り裂き、そこから新たな空間を創出しようとする意志の軌跡である。

吉川神津夫氏(徳島県立近代美術館 学芸員)は、詫摩の近作において「ノイズ」としての絵具の溜まりや掠れが、画面に奥行きと風景らしきイメージをもたらしていると分析している。垂直の線が重なり合うことで生まれるその複雑な階層は、私たちが社会の中で規定されている役割や境界から、いかにして逃走し、純粋な一個人の精神へと回帰できるかという問いを突きつける。

《Line of Flight op.1013》 Akihito Takuma Tumblrより

西洋的遠近法への挑戦と日本の湿潤な空気:美術史の文脈における詫摩昭人の位置付け

詫摩昭人の作品を美術史の文脈で捉え直すと、その実践は西洋的遠近法への批評的応答として鮮明に立ち上がる。ルネサンス以来、西洋絵画は遠くをはっきりと描き、空間を視覚的に支配しようとする透視図法を発展させてきた。だが、詫摩は「垂直の線」を画面に入れることで、その透視図法的な奥行きを意図的に撹乱し、曖昧にさせる。垂直の刷毛によって像をあえて「かき消す」その身振りは、日本の高湿度で揮発性の高い気候が遠景を滲ませる感覚――湿潤な空気感と、遠くを曖昧に見せる距離感――を画面に導入する行為にほかならない。

《Line of Flight op.888》

それは西欧的な強固な秩序(遠近法)を解体し、東洋的な「曖昧さ」や湿潤な空気感を再構築する試みである。この「かき消す」行為は、破壊ではない。確定された意味からイメージを解き放ち、生成へと開く創造的プロセスなのである。かつて高層ビルや桜をモチーフに孕んでいた都市批評的な視線を底流に保ちながら、現在の抽象化された画面は、「見る」ことの不確かさと豊かさを問い直す。

参考画像:都会の高層ビルをモチーフにした《Lines of Flight op.556》

参考画像:桜の木をモチーフにした《Lines of Flight op.524》

また、大画面を物理的な身体行為で支配しようとする姿勢は、かつての抽象表現主義やクリフォード・スティルのカラーフィールド・ペインティングを想起させる。しかし詫摩の線は、クリフォード・スティルやバーネット・ニューマンが追求した「垂直の線(ジップ)」とは一線を画し、空間を統合する杭ではなく、より遥かに「制御不能な偶然性」に対して開かれている。この曖昧さは東洋の水墨画が持っていた空間の捉え方と共鳴しつつ、具象と抽象、西洋と東洋、主体と客体といった対立軸の間に「逃走の線」を引き続ける。詫摩の絵画は、近代美術が築いた二項対立の壁を軽やかに、しかし確実に突き抜けていく。

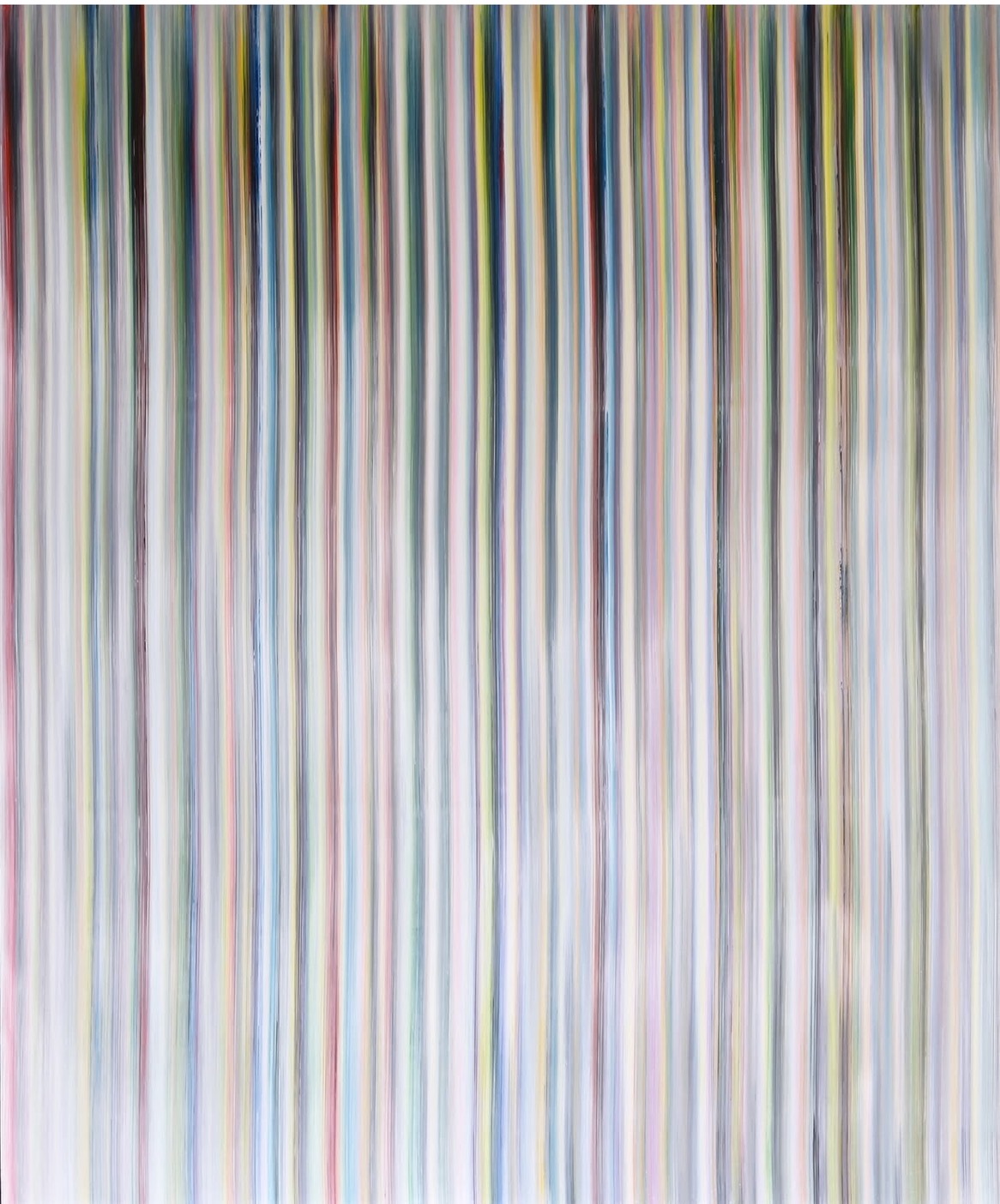

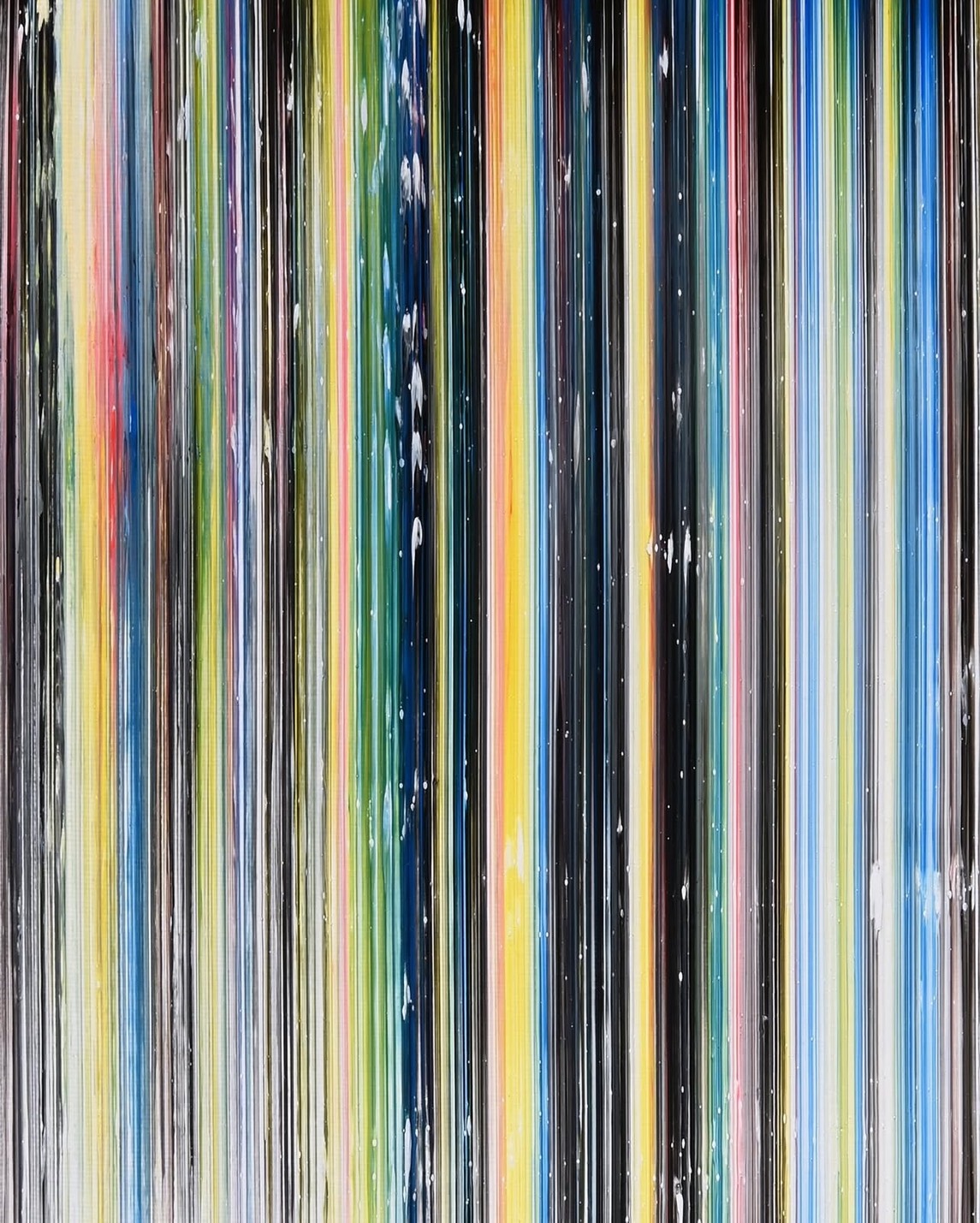

モノクロームの深淵から色彩の混沌へ:カラー作品が拓く「逃走の線」の新たな地平

今回の展覧会の大きな見所は、近年の挑戦である「有彩色(カラー)」の作品である。長年、白と黒、そしてその中間を埋める無限のグレーによって「静謐」と「深淵」を表現してきた詫摩が、なぜ今、色を必要としたのか。

安來正博氏(国立国際美術館 上席研究員)によれば、これらのカラー作品は単にモノクロームに色が着いたという変化ではなく、世界観そのものの拡張を意味している。赤や黄、青といった有彩色の絵具をランダムに配置し、一気に刷毛を走らせることで、画面上で色が混ざり合い、重なり合う。そこには、光のヴェールのような繊細なグラデーションや、水面に映る虚像と実像が交錯するような不思議な奥行きが生まれている。作家は、水面に映る風景からヒントを得たと語っているが、色彩を用いることで「対立軸をすり抜ける」試みはより複雑化し、見る者の感覚を激しく揺さぶる多弁な空間を創出している。

《Line of Flight op.915》 Akihito Takuma Tumblrより

偶然のノイズに宿るもう一つの風景:小品群が誘う「発見」のダイナミズム

会場の壁一面に、小中作品が横一列に整然と展示されている光景は、圧巻の一言に尽きる。大型作品が空間を規定する力を持つのに対し、これらの小品群は、私たちの視線を作家の極めて繊細な身体的コントロールの細部、あるいはその「裂け目」へと誘い、独自の「色彩のドラマ」を奏でている。

展示風景

吉川神津夫氏(徳島県立近代美術館)が詫摩の近作を「描いたというよりは発見した絵画」と評しているように、制作の最終段階で巨大な刷毛を振り下ろす際に生まれる絵具の「ノイズ」は、作家自身にとっても予測不可能な領域にある。

例えば下記の《Line of Flight op.998》、《Line of Flight op.985》、《Line of Flight op.905》を注視すると、垂直に流れる線の隙間に、偶然によって現れた色彩の飛沫や絵具の隆起が確認できる。そこには、星空のような光の点や、霧の向こうに隠れた山並み、あるいは荒れ狂う嵐や穏やかな水面といった、具体的な風景らしきイメージが立ち現れている。

《Line of Flight op.998》 Akihito Takuma Tumblrより

《Line of Flight op.985》 Akihito Takuma Tumblrより

《Line of Flight op.905》 Akihito Takuma Tumblrより

重要なのは、これらが作家の意図した表現を超え、絵具の粘度や筆圧の偶然が重なり合って「現れてしまった」ものである点だ。見る者の視点や光の当たり方、そして鑑賞者自身の記憶や感性と呼応することで、画面は千変万化の表情を見せる。この「イメージの発見」を鑑賞者に委ねる姿勢こそが、詫摩の作品に開かれた批評性と真のダイナミズムを与えている。作品は完成の瞬間に固定されるのではなく、見る者の視線によって何度でも「逃走」し、新たな意味を生成し続ける。そこには、管理しきれない不完全さゆえの、震えるような生命の肯定が満ちているのである。

管理できない「ノイズ」の中に宿る希望:現代美術における詫摩昭人の倫理性と批評的意義

詫摩昭人の作品を前にして、私たちが感じる深い共鳴の正体とは何だろうか。それは、すべてがアルゴリズムによって計算され、正解が用意されている現代社会において、彼が「計算不能な偶然」こそ最も価値あるものとして提示しているからではないか。彼が巨大な刷毛を垂直に振り下ろすとき、そこには自身の意図すらも超えた「他者の介在」がある。それは物理的な偶然かもしれないし、ドゥルーズの言う「他者の欠けた世界」における光と闇の闘争かもしれない。

いずれにせよ、詫摩は自分自身を完璧な司令塔(管理者)に据えるのではなく、むしろキャンバス上で起こる現象の「最初の一撃」を加える者として自己を規定している。この主体性の放棄とも取れる態度は、実は最も強靭な「自由への意志」の裏返しである。既存の境界線をすり抜け、誰も見たことのないイメージへと跳躍しようとするその姿勢は、閉塞感の漂う現代において、私たちが自分自身の感性を取り戻すための、静かな、しかし決定的な光の閃光となる。

展示風景 左から1番目:《Line of Flight op.642》 左から2番目:《Line of Flight op.985》 左から3番目:《Line of Flight op.968》 左から4番目:《Line of Flight op.962》

垂直の線が切り拓く自由への跳躍と、詫摩昭人が示す絵画の永遠の輝き

本展「逃走の線/ Lines of Flight、有彩色・無彩色」は、詫摩昭人という作家が、絵画という伝統的な形式を用いながら、いかにして現代的な、そして根源的な「自由」を獲得し続けているかを証明する展覧会である。会場に配された13点の作品群は、無彩色の静謐さと有彩色の多弁さが互いに反響し合い、空間全体に一つの巨大な「呼吸」をもたらしている。特筆すべきは、有彩色の導入によって、作家の身体的行為がより重層的な視覚体験へと深化している点だ。垂直に流れる線の隙間から漏れ出す色彩のノイズは、私たちの記憶や感性と複雑に絡み合い、一人ひとりの心の中に「もう一つの風景」を立ち現れさせる。

詫摩が巨大な刷毛を垂直に振り下ろし、一瞬の勝負にすべてを賭けるとき、そこには人間に残された最後の聖域とも言える「管理できない美」が顕出する。それは、既知の秩序から逸脱し、未知の領域へと生成変化しようとする生命そのものの輝きである。白と黒、垂直と水平、具象と抽象、そして西洋と東洋。私たちが無意識に囚われているあらゆる二項対立の境界線を、彼は一瞬の閃光のごとき垂直の線で鮮やかにすり抜けていく。詫摩昭人が引き続ける「逃走の線」は、混迷する時代を生きる私たちにとって、不確実性という名の「希望」を再発見するための場に他ならない。

会場風景

■参考資料

・詫摩昭人『Lines of Flight – Color 2022』 Yoshiki Inoue Gallery、2022年

(テキスト:国立国際美術館 上席研究員 安來正博、詫摩昭人)

・詫摩昭人『Lines of Flight 2004–2018』 Yoshiki Inoue Gallery、2019年

(テキスト:横尾忠則現代美術館 学芸課長 山本淳夫、徳島県立近代美術館 吉川神津夫、詫摩昭人)

※役職はテキスト掲載時の表記に準拠しています

■参考サイト・

・Akihito Takuma / Bottomless Darkness | NASTY Magazine (最終確認2026年2月21日)

https://www.nastymagazine.com/art-culture/akihito-takuma-bottomless-darkness/

・Akihito Takuma – Yoshiaki Inoue Gallery (最終確認2026年2月21日)

https://gallery-inoue.com/tag/akihito-takuma/

・詫摩昭人 Tumblr

https://akihitotakuma.tumblr.com/

・詫摩昭人 Instagram

https://www.instagram.com/akihitotakuma/