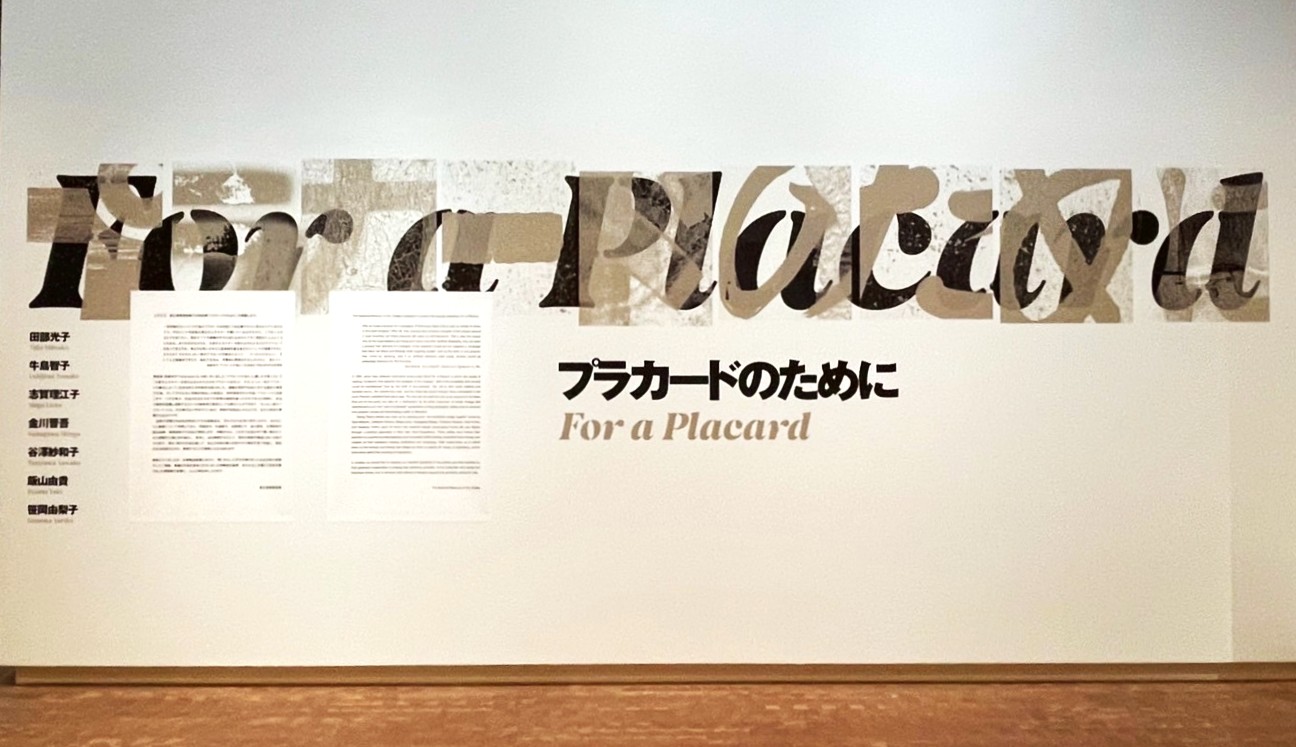

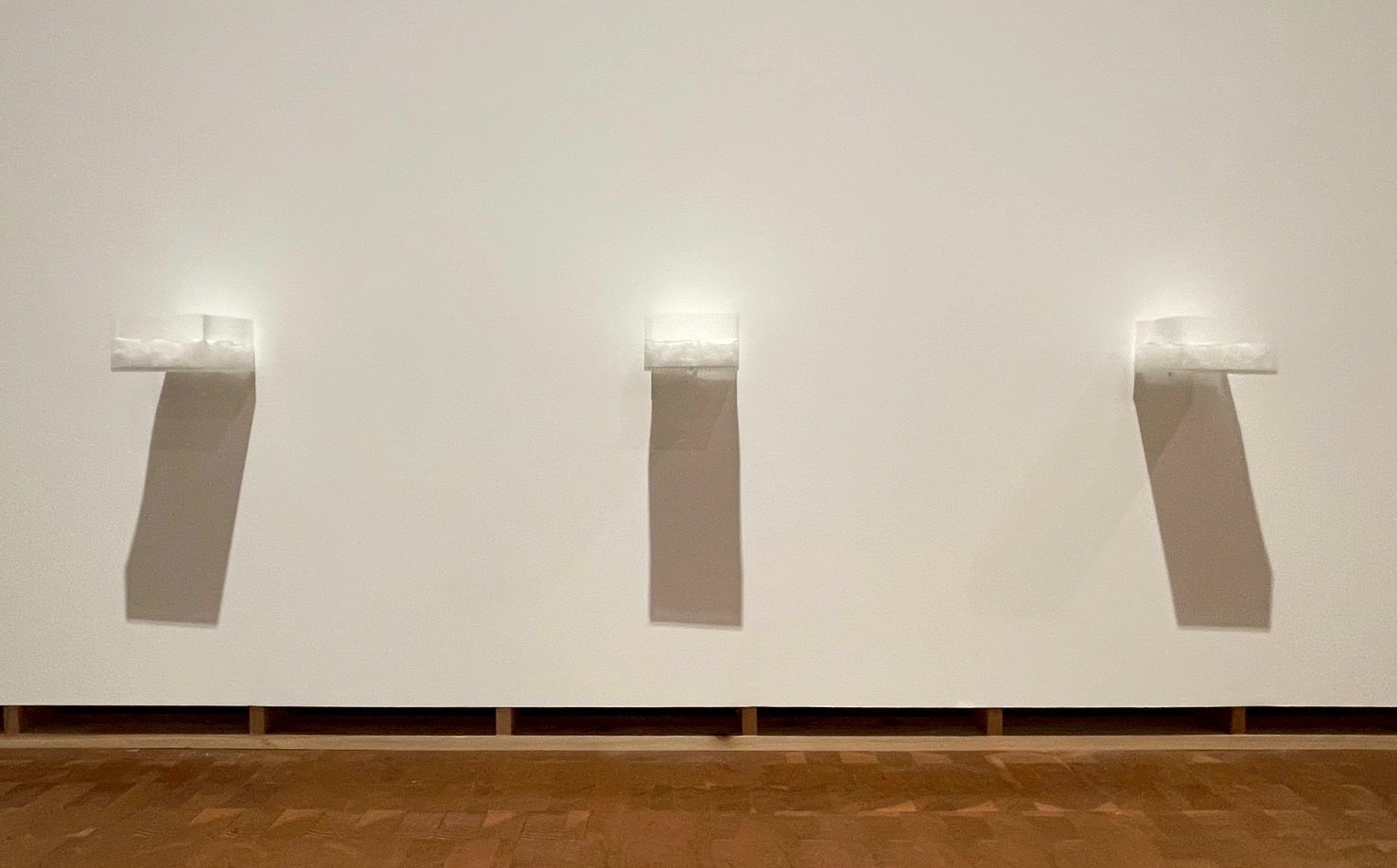

会場風景

展覧会名:プラカードのために

会期:2025年11月1日–2026年2月15日

会場:国立国際美術館 B3階展示室

1961年から響き渡る「たった一枚」の力

国立国際美術館で開幕した「プラカードのために」(会期:2025年11月1日~2026年2月15日)は、現代を生きる私たちに「表現すること」の根源的な意味を問いかける、静かな、しかし強靭な意志に満ちた展覧会である。本展の出発点であり、その通奏低音となるのは、2024年に惜しくも世を去った美術家・田部光子(1933-2024)が1961年に記した鮮烈なテキスト「プラカードの為に」だ。

「一流労組のカンパニヤの為のプラカードは何故こうも右翼のそれと似かよっているのだろう。(中略)おくればせながらも、大衆のエネルギーを受け止められるだけのプラカードを作って見ようか、(中略)それもたった一枚のプラカードの誕生によって――だったらすばらしい。」

この言葉が綴られた1960年代初頭は、世界的な「政治的転換期」ともいえる時代であった。60年安保、三池炭鉱闘争、米軍基地問題、そしてアメリカの黒人公民権運動やコンゴの独立。社会が激動する中で、田部が感じたのは、既存の組織やイデオロギーの硬直化と、そこに収まりきらない「大衆のエネルギー」の鬱屈であった。彼女の言葉は、既存の枠組みに回収されることのない、個々人の内側から湧き上がる「生きた表現」への渇望の表明である。

本展は、この田部のラディカルな問いかけを起点に、彼女の作品群と、現代を生きる6名(牛島智子、志賀理江子、金川晋吾、谷澤紗和子、飯山由貴、笹岡由梨子)の実践を交差させる。7名の作家たちは、それぞれの生活に根ざしながら、既存の制度や社会構造の中で覆い隠され、かき消されてきた声に耳を澄まし、それを独自の造形言語で可視化しようと試みる。

出発点としての田部光子―美術と社会への両義的抵抗

展覧会は、田部光子の力強い実践の再検証から始まる。彼女は日本統治下の台湾に生まれ、1946年に福岡に引き揚げると、以後同地を拠点に活動した。前衛芸術集団「九州派」の発足時から主要メンバーとして参加し、生活者としての実体験をもとに社会への問いやメッセージを表現に託し、2010年代まで旺盛な制作・発表を続けた。そのラディカルな表現は、当時の男性中心的な美術界への異議申し立てであると同時に、社会そのものへの批評でもあった。近年、2013年には福岡市美術館で所蔵品を中心としたコレクション展、2022年には同館にて回顧展「希望を捨てるわけにはいかない」が開かれるなど、田部光子の再評価が進んでいる。

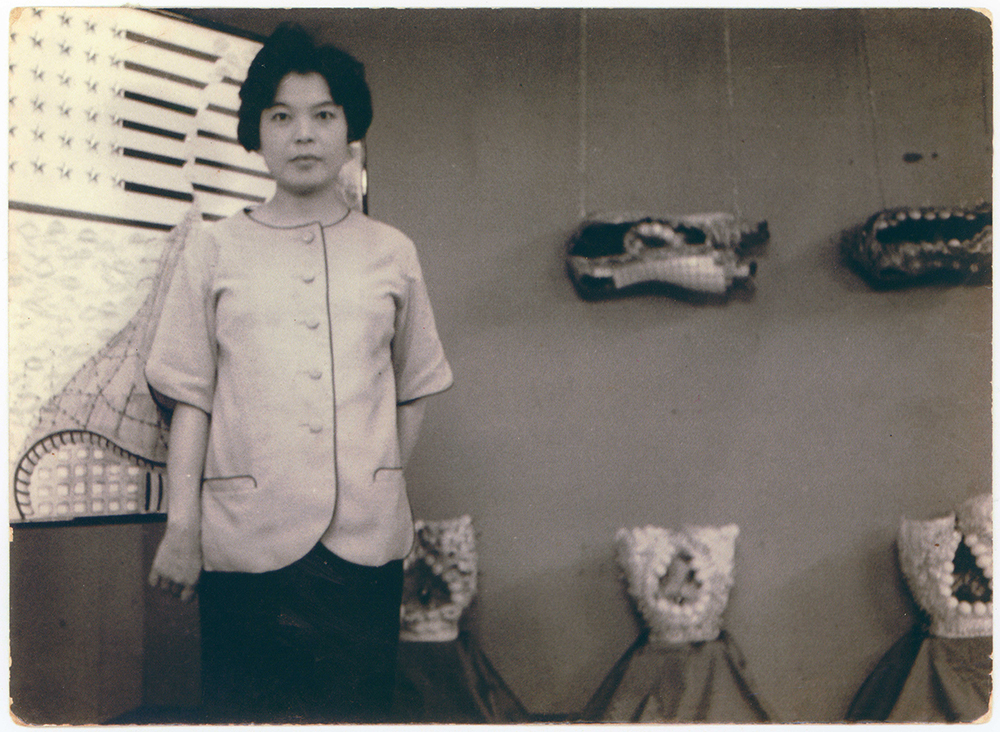

《プラカード》、《人工胎盤》前の田部光子、1961年、 「九州派展」、銀座画廊、東京

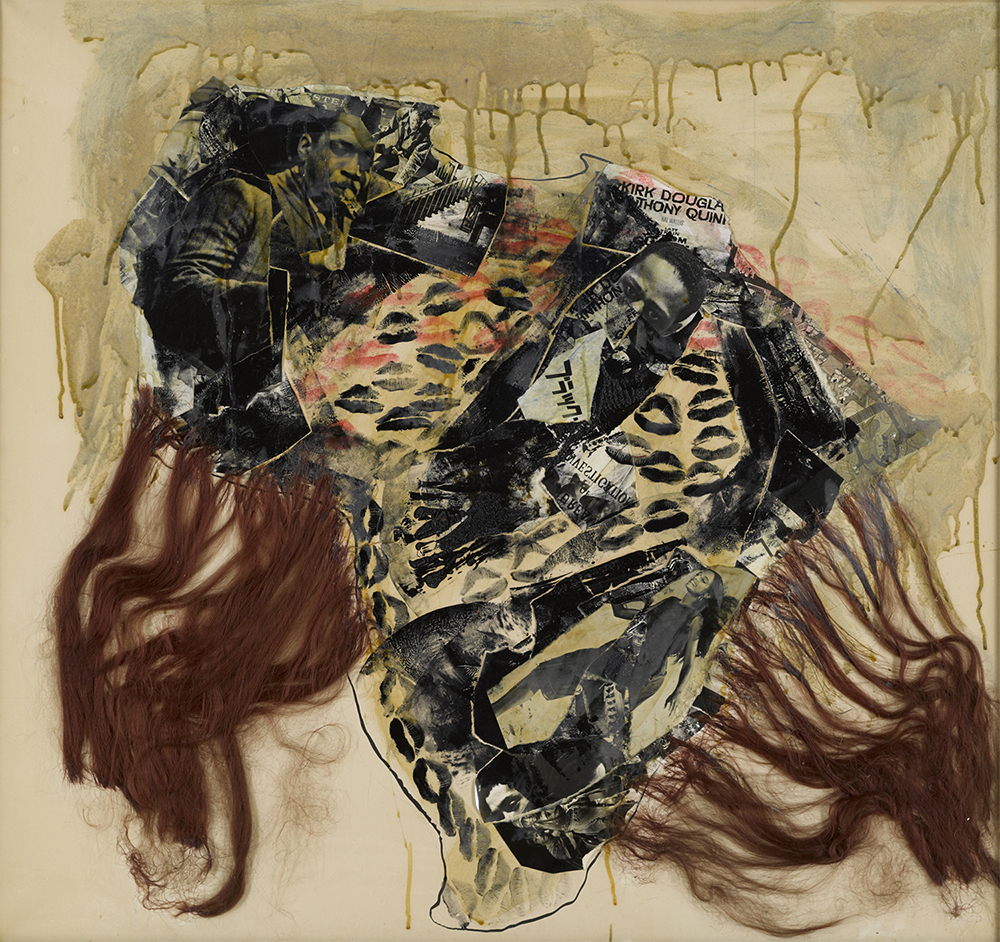

本展の核となる《プラカード》(1961年、東京都現代美術館蔵、福岡市美術館蔵)は、その象徴である。田部は同年、「プラカードのために」と題した文章を記し、「大衆のエネルギーを受け止められるだけのプラカードを作り」、その「たった一枚のプラカードの誕生によって」社会を変える可能性を語っている。そして発表された5点組の本作は、支持体に「絵画」のキャンバスではなく、日常的な「襖」を用い、そこに当時の新聞記事、雑誌の切り抜き、星条旗を模したパターン、さらには作家自身のキスマークまでをも叩きつけている。

田部光子《プラカード》1961年、 東京都現代美術館蔵

コラージュされたイメージ群は、黒人音楽や映画、公民権運動、安保闘争、米軍基地問題、三池争議など、1961年当時の国内外の社会問題を直接的に参照しており、まさに田部が受け止めようとした「大衆のエネルギー」のるつぼだ。これは、既存の美術(アカデミズム)と既存の社会(体制)の両方に対する、二重の抵抗の表明であり、生々しい身体性を伴った「プラカード」そのものである。

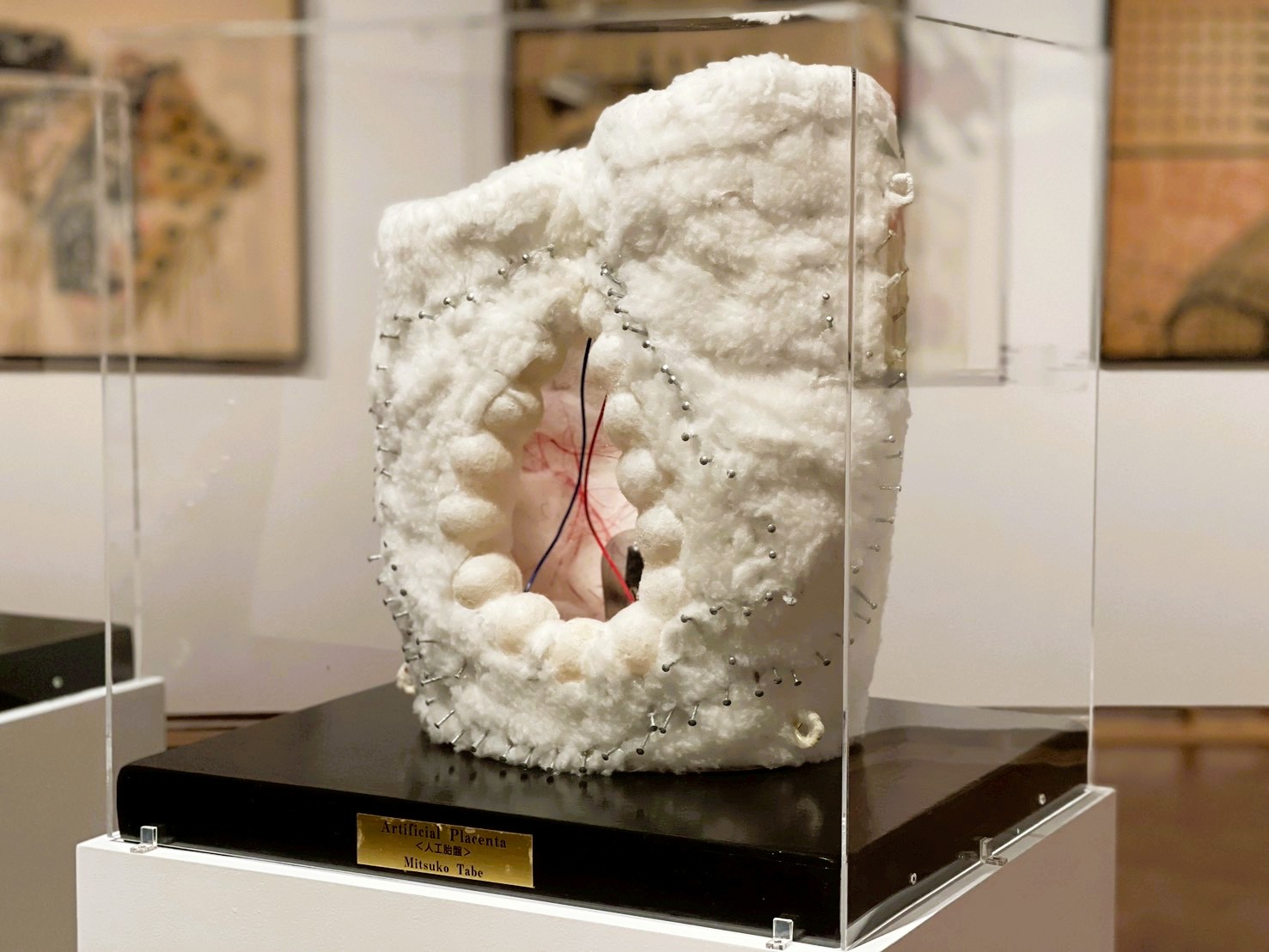

田部光子 展示風景

さらに重要なのが、同テキストで言及される《人工胎盤》(1961年作は現存せず、2004年再制作版を熊本市現代美術館が所蔵)である。「そして人工胎盤ができたら、始めて女性は、本質的に解放されるんだけれど。」というテキストの結びは、衝撃的だ。妊娠初期のつわりの経験から発想されたというこの作品は、綿やガーゼ、ピンなどで構成され、痛々しくもグロテスクな内臓のようにも見える。これは、単なるオブジェではなく、出産・育児という「聖なる」役割によって社会的な活動を制約されてきた女性の、本質的な解放を希求する宣言であった。60年代初頭において、これほどまでに鋭くジェンダーと身体、そして社会構造の問題を突き詰めた作品は稀有であり、田部が日本のフェミニズム・アートの先駆者として再評価される所以である。

田部光子《人工胎盤》1961/2004年、熊本市現代美術館

このほか、手話や点字をモチーフにコミュニケーションのあり方を問う《Sign Language》(1996/2010年)や、1969年の「九州・現代美術の動向展」におけるパレードの記録写真《MY SON II》など、展示される約28点の作品群は、田部が生涯を通じて、社会と個人の狭間で格闘し続けた旺盛な制作の軌跡を雄弁に物語っている。

個と社会の境界を掘る―「傾聴」と「実践」のプラカード

田部が投げかけた問いは、60年以上の時を経て、現代の作家たちにどう響くのか。本展で紹介される6名の作家の実践は、その多様な応答となっている。特に、飯山由貴と金川晋吾の作品は、社会という大きな枠組みと、個人の内面や私的な領域との境界線を深く掘り下げ、そこから新たな抵抗の形を模索する。

飯山由貴(1988年 神奈川県生まれ)は、記録資料や当事者への聞き取りを糸口に、社会的スティグマが作られる過程や、その経験が語り直されることによる痛みや回復に関心を寄せながら、個人と社会・歴史の関係を考察してきた。彼女の初期の代表作であり、本展に出品する《海の観音さまに会いにいく》(2014/2020)は、精神に障害を持つ妹が語る幻覚や幻聴の世界を、飯山が傾聴し、家族と共にそのイメージを辿ろうとする試みを記録した映像作品だ。社会によって「異常」とラベリングされ、不可視化されてきた妹の「声」。彼女にしか見えない世界を家族とともに見ようとしたそれを飯山は否定も分析もせず、ただ受け止め、寄り添い、共に行動する。この「傾聴」と「共生」の実践こそが、飯山にとっての「プラカード」である。

それは、大衆を扇動する声高なスローガンではなく、社会の周縁に追いやられた「たった一人」の声をすくい上げるための、静かで持続的な抵抗なのだ。《In-Mates》(2021)や「わたしの幻聴幻覚」プロジェクト(2023)といった近年の活動でも、多様な背景を持つ市民やアーティスト、専門家とも協働しながら、他者の声に耳を傾け、その経験に歩み寄り、共に行動するその姿勢は一貫している。

飯山由貴《海の観音さまに会いにいく》2014/2020年、写真:宮澤響、飯山由貴 ©liyama Yuki

金川晋吾(1981年 京都府生まれ)は、最も身近な他者である家族や、自身の内面という極めて私的な領域を被写体やテーマとしながら、それを公に開く実践を続けてきた。近年は、複数人で生活する日々を記録した写真やセルフポートレートの発表、文筆活動、ワークショップを通じて、個人的な経験や思考を社会へ開く実践を続けている。本展で紹介される二つのシリーズは、その核心を示す。

《祈り/長崎》(2015-2024)は、カトリック信仰が色濃く残る長崎を舞台に、信仰者たちや聖像、そして平和祈念像といったモチーフと、作家自身のセルフポートレートを並置する。会場の配布資料『祈り/長崎』で、金川は自身の受洗体験や、プロテスタントの立場から見たカトリックの聖像、そして平和祈念像への複雑な思いを率直に綴っている。「信仰」という、近代以降の公的領域が手放してきたものを、彼は自身の身体とカメラを通して、現代社会のコンテクスト(長崎という被爆地、公共空間のモニュメント)の中で捉え直そうと試みる。

金川晋吾《祈り/長崎、セルフポートレー卜》展示風景

金川晋吾《祈り/長崎、セルフポートレー卜》2022年 ©ShingO Kanagawa

もう一つの《明るくていい部屋》(2019-2025)は、さらに踏み込む。これは、金川が一人の女性と、一人の男性、そして女性のパートナーとの共同生活を記録した写真シリーズだ。会場の資料『明るくていい部屋』で詳述されているように、これは既存の「恋人」や「家族」といった規範的な関係性では到底説明しきれない、極めて私的な実践である。金川は、この生活を「家族みたいな関係」と呼ぶことの危うさ(=既存の家族観の補強)を自覚しつつ、それでも「人と共に暮らすこと」の可能性を模索する。

金川晋吾《明るくていい部屋》展示風景

この私的な生活の実践と、それを写真作品として公に提示する行為は、血縁や婚姻に基づく「標準家族」という社会制度に対する、最も根本的でラディカルな「プラカード」として機能している。

制度と歴史への異議申し立て―「周縁」からのしなやかな抵抗

田部光子が「美術」という制度に挑んだように、谷澤紗和子と笹岡由梨子は、既存の美術史や社会システムが周縁化してきたものに光を当てる。

谷澤紗和子(1982年 大阪府生まれ)は、美術制度の外に置かれてきた切り紙や工芸的な技法、素材を用い、想像力を解放する装置としての作品制作を試み、ジェンダーの視点から歴史や社会を問い直す。近年はジェンダーの視点から切り紙に携わった先達の作品や足跡を追い、マジョリティ中心の社会においてかき消されてきた声に着目した作品を発表している。

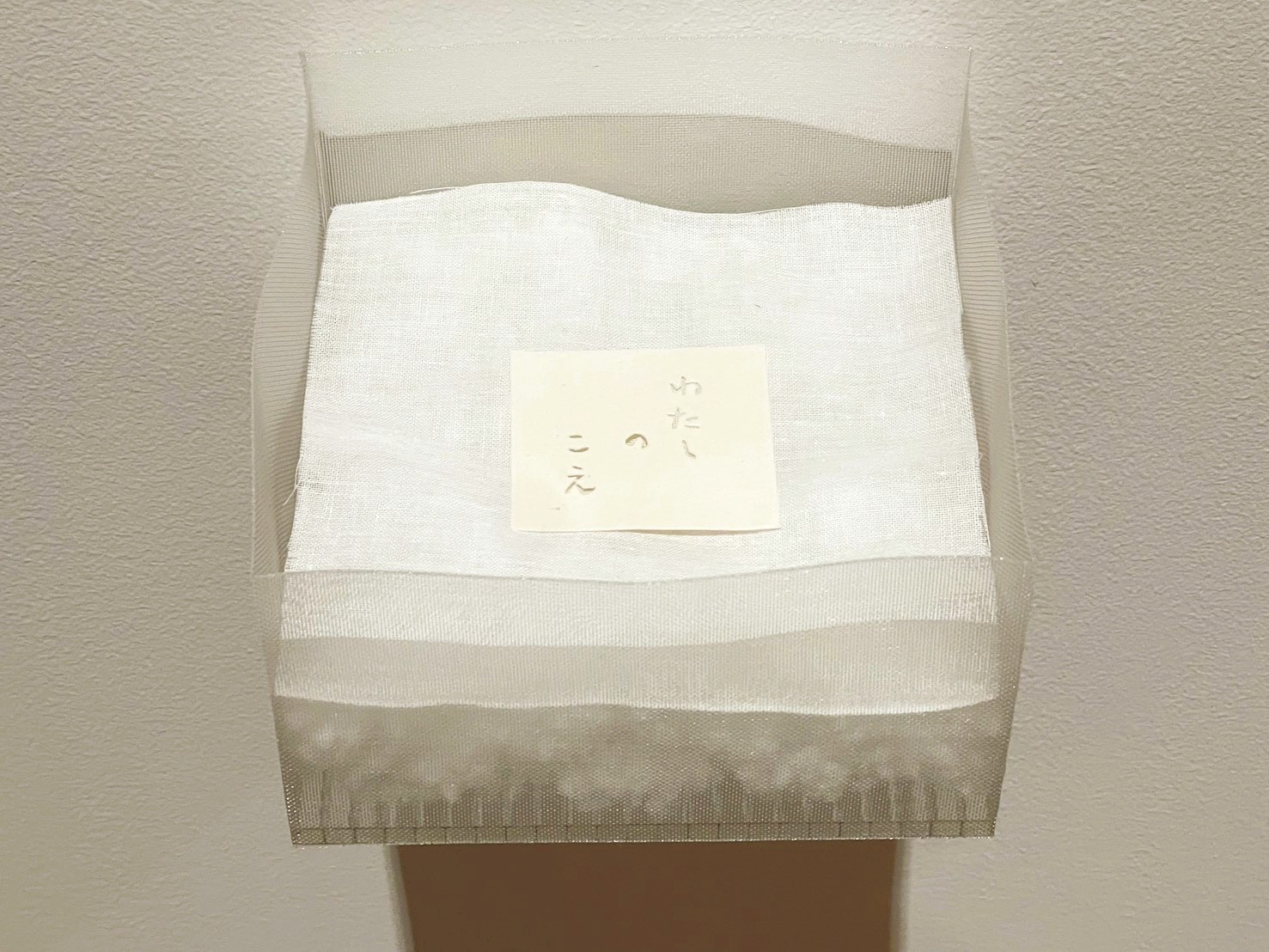

本展で展示される彼女の《ちいさいこえ》シリーズは、文字通り手のひらに乗るほどの小さな陶紙に、歴史の中でかき消されてきた声を書き記した「プラカード」だ。その小ささは、声の小ささを表すと同時に、巨大な権力やマジョリティの言説に対峙する際の「弱さ」の戦略でもある。

谷澤紗和子《ちいさいこえ》展示風景

谷澤紗和子《ちいさいこえ(わたしのこえ)》2025年

また、切り紙の手法を用いて美術史の周縁に追いやられた女性表現者たちと仮想の対話を試みる「はいけいちえこさま」シリーズ(例えば高村智恵子との対話)や、新作インスタレーション《目の前に開ける明るい新しい道》は、既存の価値観や歴史観を鮮やかに転換しようとする、批評的な実践である。

谷澤紗和子《目の前に開ける明るい新しい道》2025年

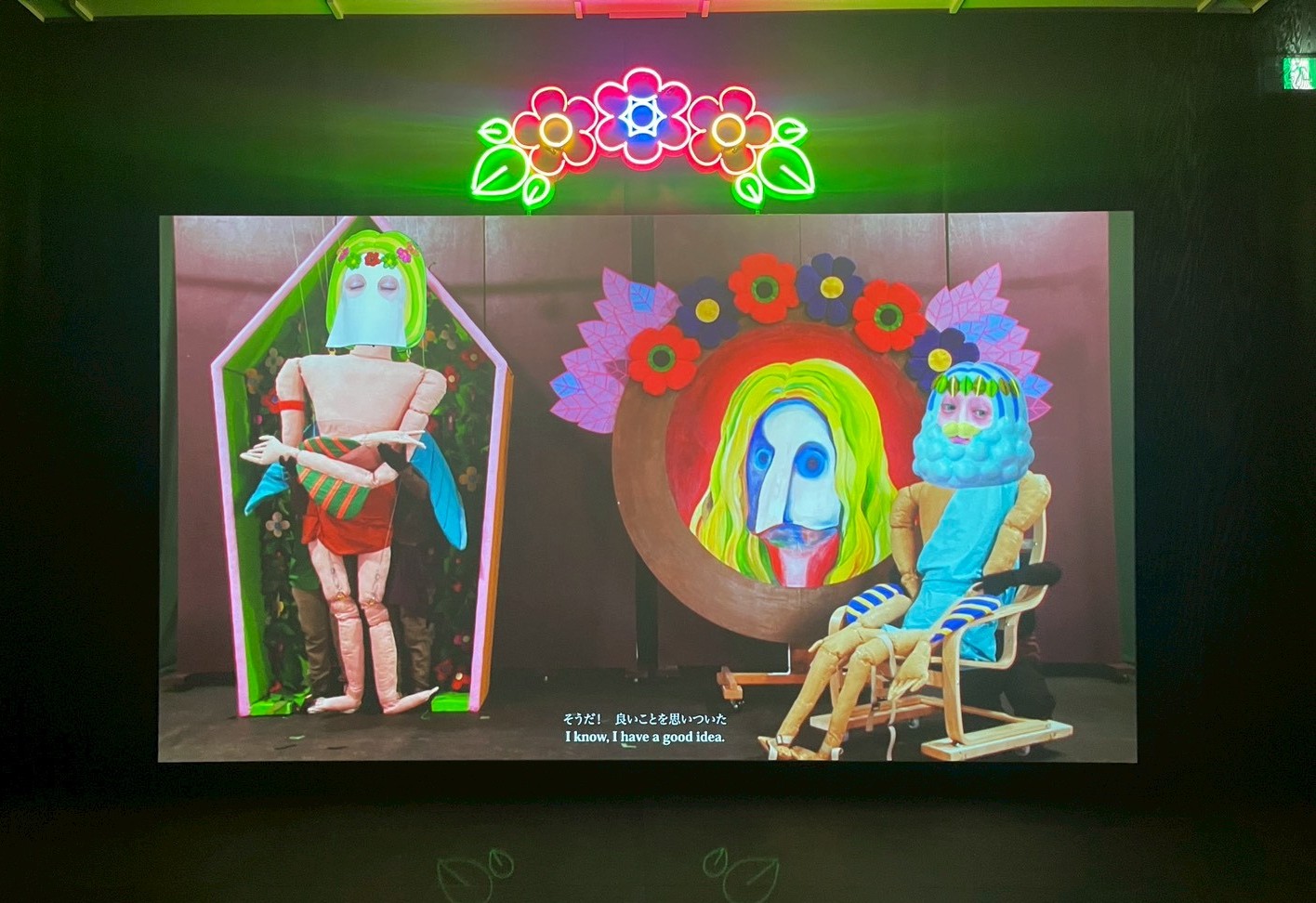

笹岡由梨子(1988年 大阪府生まれ)の実践は、一見するとポップでユーモラスな装いを纏う。彼女は、絵画と映像、現実と虚構、生と死の間を探るべく、人形劇やローテクなCG合成、自作の歌、手作業による装飾を駆使した映像インスタレーションを制作。作品内において、さまざまなキャラクターを演じ、身体パーツを複数化し、固定化された枠組や見方に揺さぶりをかける。

笹岡由梨子《イカロスの花嫁》2015-2016年

本展では初期の映像作品と、国内初公開となる《Working Animals》(2025)が展示され、その批評性を端的に示す。古いぬいぐるみから再生された動物たちが合唱しながら、観客である「人間」に対し、労働の意味や搾取の構造について問いかけるこのインスタレーション。愛らしいキャラクターたちが突きつける根源的な問いは、私たち人間中心の社会システムや資本主義のあり方そのものへの痛烈な皮肉だ。これは、田部が「一流労組のカンパニヤ」のプラカードに感じた欺瞞を、現代的な寓話として暴き出す試みと言えるだろう。

笹岡由梨子《Working Animals》2025年

生の根源を問い、世界を編み直す―生活と実践のプラカード

最後に、牛島智子と志賀理江子の実践は、私たち自身の生活や認識のあり方そのものに揺さぶりをかける。

田部と同じく九州に活動の拠点を置く牛島智子(1958年 福岡県生まれ)は、1981年に九州産業大学芸術学部美術学科を卒業したのちに上京し、横浜にあった現代美術のオルタナティブスクール、Bゼミスクーリングシステム(Bゼミ)で学ぶ。彼女は変形カンバスによる絵画制作に取り組んでおり、1990年代末に福岡・八女に拠点を移してからは、地域の産業(和紙など)や歴史に根ざした素材も支持体に用い、生活と制作が不可分に結びついている点に特徴がある。彼女の作品は、表現を日常の基盤として捉えた制作を継続していることの証しとも言えるだろう。

牛島智子個展「トリへのへんしん」 展示風景、2022 年、旧八女郡役所 写真:長野聡史 ©Nagano Satoshi

本展の新作インスタレーション《ひとりデモタイ 箒*筆*ろうそく》(2025)は、その集大成だ。過去に発表した詩や言葉を不定形の和紙に書き写した「変形和紙文字」と呼ばれるオブジェが空間に漂う。タイトルにある「ひとりデモ」とは、組織や集団に属さずとも、日々の生活の場から個人的に、しかし継続的に行う抵抗の実践を示唆している。箒(生活)と筆(制作)とろうそく(祈りや思索)を等価に扱うその態度は、日常そのものを「プラカード」として掲げる覚悟の表れだ。

牛島智子 インスタレーション《ひとりデモタイ 箒*筆*ろうそく》2025年

志賀理江子(1980年 愛知県生まれ)は、人々や風景との出会いを通して、社会と自然、死と生、何代にも遡る記憶などをテーマに制作を続けている。2008年に宮城県北釜へ移住し、東日本大震災で被災した経験は、彼女の制作を根底から変えた。「復興」という大きな物語が日常を覆い尽くす中で、志賀は人間の精神の根源や、土地に宿る記憶、目に見えない世界との交感へと深く潜っていく。その経験から、彼女の作品は人間の精神とその根源へと深く潜り、迫るものへと展開している。

志賀理江子《風の吹くとき》2022-2025 年 ©liekoshiga

本展では、宮城県での生活のなかで志賀が紡いできた言葉や、抵抗となりうる行為をもとに、2022年に制作された映像インスタレーションを新たに再編集した《風の吹くとき》(2022-2025)や、新作の写真作品《ひろこ、ひろみ》(2025)、《血の海》(2024)が展示される。志賀の写真は、単なる現実の記録ではない。それは、被写体との極めて濃密な関係性の中で、世界の「理」そのものを捉え直そうとする格闘の痕跡だ。社会変革を声高に叫ぶのではない。しかし、彼女のイメージ群は、私たちが「現実」として疑ってこなかった世界の枠組み自体を揺さぶる。これこそが、認識の変革を迫る、最も根源的な「プラカード」なのかもしれない。

「たった一枚」が持つ、現代的意義

特別展「プラカードのために」は、田部光子という一人の美術家が60年以上前に放った問いが、いかに現代において切実で、多様なアクチュアリティ(今日性)を持ち得るかを鮮やかに示した。本展が提示するのは、組織化された大きな「声」ではない。むしろ、社会の中でかき消されがちな、個人個人の「ちいさいこえ」である。

飯山の「傾聴」、金川の「私的実践の開示」、谷澤の「周縁の歴史の可視化」、笹岡の「寓話的批評」、牛島の「生活と制作の接続」、そして志賀の「認識の変革」。これら6名の作家の実践は、田部の《プラカード》や《人工胎盤》が内包していた多義的な「抵抗」の種子を、現代の土壌で発芽させたものだ。

社会の同調圧力や制度の硬直化が進む現代において、「たった一枚のプラカード」、すなわち個人の生きた表現がいかに可能か。本展は、その困難さと、それでもなお表現し続けることの崇高な意義を、私たち一人ひとりに突きつけてくる。これは、2025年の今、私たちが向き合うべき、最も重要な展覧会の一つである。

展覧会URL:https://www.nmao.go.jp/events/event/20251101_for-a-placard/