【ARTS STUDY 】

◾️音楽 第1回

「聴覚について考える ー空間を聞く耳ー」

日時:2025年10月17日㈮ 19:00〜20:30

講師:藤本由紀夫(アーティスト)

視覚的には何もない空っぽの空間は、実は透明の空気の充満している空間なのである。この空間の中で何らかの物質が振動を起こすと、その振動は空間に充満する空気を揺り動かし、天井や床や壁の形状や大きさや材質によってさらに複雑な波紋を作り出し、その波が耳に到達した時に「音を聞いた」と知覚するのである。音の体験にとっては、何もない「空き」の空間が重要な役割を持つ。私たちの耳は何を聞いているのだろう?聴覚という身近な感覚を改めて考えてみる。

私たちは、何を「聴いて」いるのか

2025年10月17日、西洋建築が語りかけるアートな街、神戸旧居留地のとあるスタジオは、静かな熱気に包まれていた。集まった参加者たちの視線が、プロジェクターに映し出される図版と、静かに語りかける一人のアーティストに注がれている。この日、開催されたのは【ARTS STUDY 2025】シリーズの講座「音楽」シリーズ第1回「聴覚について考える―空間を聞く耳―」。講師は、アーティストの藤本由紀夫氏(以下、藤本氏)だ。

「音を聴く」とは、あまりにも日常的な行為である。しかし、私たちは普段、その行為の深さや複雑さについて、どれほど意識的であるだろうか。私たちは音を「情報」や「BGM」として消費し、その発生源にのみ注意を向けがちだ。だが、この日の講座は、そんな凝り固まった耳を優しく、しかし確実に解きほぐし、私たちの「聴く」という日常的な行為を根底から覆すような、知的で刺激的な体験であった。

藤本氏の静かな語りに導かれ、私たちは古代ギリシアの宇宙観から禅の公案まで、時空を超えた「音」を巡る壮大な旅へと出発したのだ。それは単なる音楽史のレクチャーではなく、人類が「音」という現象の背後に、いかにして「世界の秩序」を見出そうとしてきたか、そして「空間」が音といかに不可分であるかを解き明かす、知的な冒険であった。本レポートは、アート初心者から中級者まで、知的好奇心を持つすべての人に向けて、その濃密な講座の核心を紐解き、参加者一人ひとりの聴覚に革命を起こすアートならではの楽しい冒険を追体験する試みである。

講座の様子、講師:藤本由紀夫氏

講師紹介:音と空間の探求者、アーティスト藤本由紀夫

今回の講師である藤本由紀夫氏は、1950年名古屋生まれのアーティストだ。1970年代からエレクトロニクスを用いたパフォーマンスを手がけ、1980年代以降は一貫して「音」をメディアとしたオブジェやインスタレーション作品を発表し続けている。彼はしばしば「サウンド・アーティスト」と紹介されるが、その活動は単に音を鳴らすことに留まらない。藤本氏の根源的な関心は、音が空間や物質とどのように関わり、私たちの知覚にどう作用するかに向けられている。

代表的な素材として、オルゴールのムーブメントを大量に用いた作品群が知られる。無数の小さなオルゴールが、それぞれ異なるタイミングで、あるいは重力の作用で回転しながら微細な音を立てる作品は、鑑賞者に「音楽を聴く」というより「音の在る空間を体験する」ことを促す。

また、耳のオブジェや、音が伝わる仕組みを可視化する装置など、音と知覚の関係性をテーマにした作品も多い。彼の作品を前にしたとき、私たちは受動的な鑑賞者であることをやめ、自らの耳と身体で、音と空間の関係性を能動的に探る存在となるのだ。1980年代半ばからはサウンド・オブジェの制作にも取り組み、空間を活かした独自のテクノロジーアートの世界を築いてきた。

2001年には第49回ヴェネチア・ビエンナーレに日本館代表作家として出展するなど、国内外で数多くの展覧会に参加しており、日本を代表するアーティストの一人である。今回の講座は、そのような藤本氏自身の長年にわたる思索と実践が背景にある。単なる知識の伝達ではない、アーティスト独自の視点から「聴覚」という感覚そのものを問い直す、稀有な機会となった。

講師:藤本由紀夫氏

講座の展開:古代の宇宙から禅の公案まで、音を巡る知の旅路

1)音楽がワインを熟成させる?

講義は、私たちの固定観念を揺さぶる、驚くべきエピソードから始まった。チリの著名なワイナリー「モンテス・アルファ」の逸話だ。このワイナリーでは、ワインセラーでグレゴリオ聖歌などのクラシック音楽を流し、ワインに「聴かせながら」熟成させているという。オーナーによれば、音楽を聴かせたワインは、そうでないものに比べ、より複雑で芳醇な味わいになるというのだ。

科学的な因果関係の証明はさておき、藤本氏はこの例を『音楽に不思議な力があるということがこのワインの例のようによく聞かれるが、私はほとんど関係ないと思っています。では何故このような音楽にまつわる不思議な話が色々と言われているか、それは「MUSIC」というものの特殊性と関係があるのではないかと思います。』と、講座全体の導入として提示した。

この話は私たちに根源的な問いを投げかける。音とは、単に耳に届く空気の振動なのだろうか?いや、音は私たちが思う以上に、物質や環境、世界そのものと深く作用し合っているのではないか。私たちの耳に届く以前に、音はすでに世界と響きあっている。この導入だけで、私たちはすでに日常的な音の認識から解き放たれつつあった。

モンテス・アルファ カベルネ・ソーヴィニヨン【MONTES ALPHA】【チリ・赤ワイン・辛口・フルボディ・750ml】 Image courtesy of Amazon.co.jp https://tinyurl.com/24v7whn5

2)言葉の源流へ、「ムーサ」たちが司った広大な技芸

次に藤本氏は、私たちの思考の枠組みとなっている「MUSIC(音楽)」という言葉の語源へと遡る。そのルーツは、古代ギリシア語の「ムーシケー(mousikē)」に由来する。そして「ムーシケー」とは、古代ギリシア神話に登場する9人の女神「ムーサ(Musa)」が司る技芸(アート)を意味した。

驚くべきは、ムーサたちが司ったのが、私たちが今日「音楽」と呼ぶものだけではなかった点だ。叙事詩、歴史、抒情詩、喜劇、悲劇、舞踊、そして天文学までもが含まれていた。つまり、古代において「ムーシケー」とは、科学的・哲学的な理論にも関連する「芸術全般」であり、非常に広範な知的活動を指す言葉だったのである。この事実が示すのは、音楽は初めから宇宙や学問と分かちがたく結びついた、世界の秩序を探るための営みであったということだ。この導入だけで、私たちは「音楽」という言葉を、これまでとは全く違うスケールで捉え始めていた。

ローマ時代2世紀前半の大理石製《ミューズの石棺》 下段、右から3番目がムーサ(Musa) Photo by Jastrow, Muses Sarcophagus, marble, first half of the 2nd century AD, found by the Via Ostiense. Louvre Museum, Department of Greek, Etruscan and Roman Antiquities (inventory MR 880 [Ma 475]). Source: Wikimedia Commons – File:Muses sarcophagus Louvre MR880.jpg

この「音楽=宇宙の秩序」という思想を決定づけたのが、古代ギリシアの哲学者ピタゴラスである。藤本氏は、有名な「鍛冶屋の逸話」を紹介した。ピタゴラスが鍛冶屋の前を通りかかった際、複数のハンマーが鉄を打つ音が協和して響くのを耳にした。彼はハンマーの重さを調べ、その心地よい音程(協和音)が、ハンマーの重さの単純な整数比に対応していることを発見した、という伝説である。

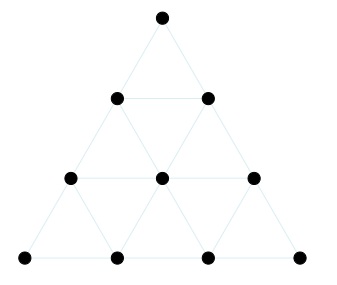

この直観に基づき、ピタゴラスは「モノコード(一弦琴)」を用いて、音程と弦の長さの関係を実証したとされる。弦の長さを半分にすると1オクターブ高い音(周波数比 1:2)、3分の2にすると完全5度高い音(同 2:3)、4分の3にすると完全4度高い音(同 3:4)が生まれる。このように、耳にとって快い「協和音程」が、驚くほど単純な整数比(1, 2, 3, 4)によって構成されていることを発見したのだ。

Image: Tetractys.svg by Jossifresco / Wikimedia Commons—Public Domain

この発見は衝撃的であった。目に見えない「音」という現象の背後に、普遍的で美しい「数」の秩序が存在したからだ。この瞬間から、音楽は単なる娯楽ではなく、宇宙の真理(コスモス)を解き明かすための鍵となった。この「1, 2, 3, 4」という数は、ピタゴラス教団にとって「テトラクテュス」と呼ばれる聖なる数であった。これらを足すと10になり、宇宙の完全性を示すと考えられた。この発見から、ピタゴラスは「万物は数である」という根源的な思想に到達する。この思想は中世ヨーロッパの学問体系「リベラル・アーツ(自由七科)」にも受け継がれ、「音楽」は算術や幾何学、天文学と並ぶ重要な学問とされた。藤本氏の解説は、遠い昔の哲学者の興奮を、現代に生きる私たちの前に鮮やかに蘇らせてくれた。

ピタゴラス(紀元前572年頃-紀元前429年頃) 古代ギリシャ語: Πυθαγόρας, ラテン語: Pythagoras、英: Pythagoras 作者: 4C~commonswiki 出典:Wikimedia Commons—File:Kapitolinischer Pythagoras.jpg ライセンス:GNU Free Documentation License Public Domain (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg)

4)聴こえない宇宙の音楽(ムジカ・ムンダーナ)、ボエティウスが理論化した三層構造

ピタゴラスの思想は、古代ローマ末期の哲学者ボエティウスによって理論化され、中世ヨーロッパの音楽観を決定づけた。藤本氏の解説によれば、ボエティウスはその著書『音楽教程』の中で、音楽を三種類に分類した。

1. ムジカ・ムンダーナ (Musica Mundana / 宇宙の音楽): 天体の運行や四季の移ろいの中に存在する、完璧な調和(ハルモニア)。これは数学的な秩序そのものであり、あまりに完璧であるか、あるいは常に鳴り響いているために、人間の耳には聴こえないとされる。

2. ムジカ・フマーナ (Musica Humana / 人間の音楽): 小宇宙(ミクロコスモス)としての人間の、魂と肉体の調和や精神のバランスを指す。

3. ムジカ・インストゥルメンタリス (Musica Instrumentalis / 楽器の音楽): 楽器や人間の声によって生み出される、私たちが実際に聴くことのできる音楽。

この三層構造において最も重要視されたのは、聴こえない「ムジカ・ムンダーナ」であった。私たちが聴くことのできる「楽器の音楽」は、その宇宙の秩序を地上に模倣し、再現するための一手段に過ぎなかったのだ。

ボエティウス(西暦480年頃-524年) Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius 古代ローマ末期の哲学者、政治家、修辞学者 Anicius Manlius Severinus Boëthiusの中世の挿絵、出典:De institutione musica by Boethius, 12th century, Cambridge University Library(Wikimedia Commons) URL:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boethius.jpeg

音楽教程(講談社学術文庫 2754) ボエティウス (著), 伊藤 友計 (翻訳) 出版社:講談社 (2023/11/9) 発売日:2023/11/9、文庫:384ページ Image courtesy of Amazon.co.jp

5)惑星は歌う、ケプラーが追い求めた天体の音楽

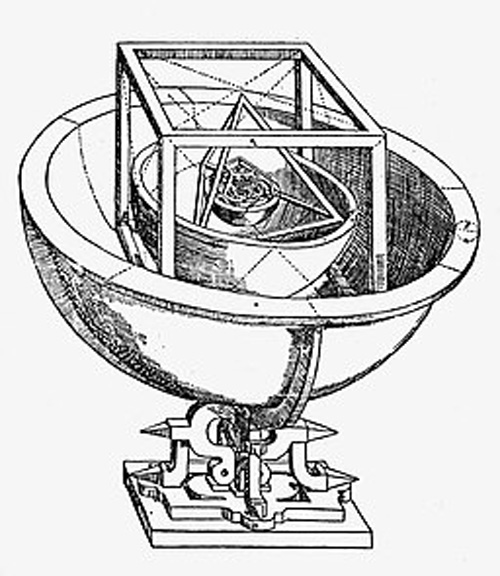

ピタゴラスが夢見た「宇宙の音楽」という概念は、17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーを強く魅了した。彼は惑星の軌道が楕円であることを発見した偉大な科学者だが、その探求の根底には、神が創造した宇宙は完璧な音楽的調和に満ちているはずだ、という熱烈な信念があった。

ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler)1571年-1630年 ドイツの天文学者 Johannes Kepler, author unknown, via Wikimedia Commons, licensed under CC BY 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JKepler.jpg

Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum, Tübingen, 1596 (Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Mysterium_Platonic_Solids.jpg)

ケプラーは、各惑星が太陽を周回する速度の変化を計算し、それを音程に置き換えるという、途方もない試みに生涯を捧げた。その成果が、1619年の著書『宇宙の調和』である。そしてついに、各惑星が奏でる固有の「メロディ」を導き出し、楽譜に書き起こしたのだ。土星が奏でる荘厳な長3度、地球が奏でる悲しげな半音…。ケプラーは、この「天体の音楽」は人間には聴こえないかもしれないが、確かに存在すると固く信じていた。それは、宇宙の設計図を「聴こう」とした、ピタゴラスから続く人間の情熱の物語だ。藤本氏の語りを通して、私たちは科学者の冷徹なイメージの裏にある、ロマンティックな探求心に胸を熱くした。

宇宙の調和 ヨハネス・ケプラー (著), 岸本良彦 (翻訳) 出版社:工作舎 発売日:2009/4/16 単行本:624ページ Image courtesy of Amazon.co.jp

6)音は波紋のように広がる、空間そのものを聴くということ

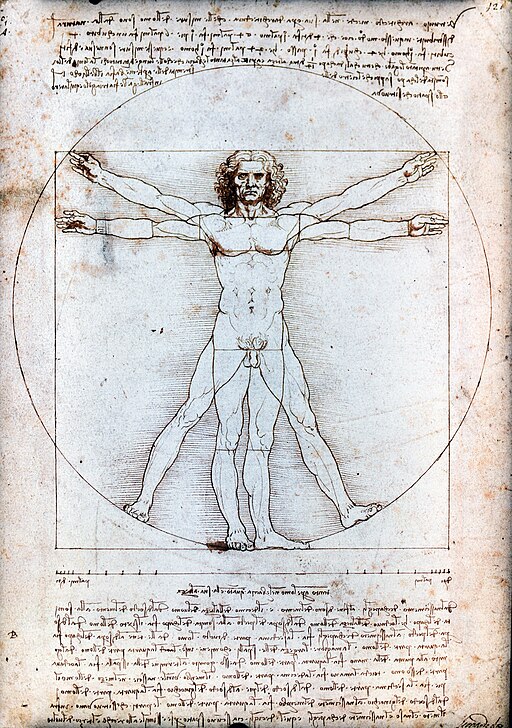

宇宙という壮大なスケールから、講義は私たちの身近な「空間」へと焦点を移す。音は、どのようにして私たちの耳に届くのか。古代の哲学者ボエティウスや、天才レオナルド・ダ・ヴィンチは、音の伝わり方を「水面に石を投げた時の波紋」に例えた。音が空気という媒質を震わせ、波として空間に広がっていく様子を、見事に捉えている。

しかし、話はそれだけでは終わらない。音は波である以上、速度を持つ。そして空間には「壁」がある。レオナルド・ダ・ヴィンチは、音が壁に当たって反射する様子もスケッチしている。私たちが室内で音を聴く時、耳に届いているのは音源からの「直接音」だけではない。壁や天井、床に何度も反射して届く「反射音」や「残響音」が複雑に混ざり合っているのだ。私たちが「このホールは響きが良い」と感じる時、それはまさに「空間そのものの響き」を聴いているのである。

古代ローマの建築家ウィトルウィウスは、劇場の音響を設計するために、壁の角度や共鳴壺の配置まで計算していたという。建築とは空間をデザインすることであり、それは同時に、その空間の「鳴り方」をデザインすることでもあったのだ。この指摘は、私たちの聴覚に衝撃を与えた。私たちは音源だけでなく、その音を豊かに響かせている「空間」をも聴いている。その事実に気づいた瞬間、目の前の部屋がまるで楽器のように思えてきた。

ウィトルウィウス Marcus Vitruvius Pollio (紀元前80年/70年頃-紀元前15年以降) Leonardo da Vinci 『Vitruvian Man』原画(パブリックドメイン)より、出展Wikimedia Commons URL:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitruvian_Man_by_Leonardo_da_Vinci.jpg

印象的な言葉・体験―「片手の音」がもたらした静寂と変容

今回の講座で最も印象的だったのは、藤本氏が「音」と「空間」の不可分な関係を、物理学と哲学の両面から繰り返し説いた点である。「私たちは、直接音だけを聞いているのではない。空間全体が鳴っている、その響きを聴いているのです」「建築とは空間を作ることだが、それは同時に、その空間で音がどう響くか、という音響をデザインすることでもあります」。これらの言葉は、私たちの聴覚に対する認識を根本から覆す力を持っていた。

そして、講義は一つのクライマックスを迎える。スライドに、禅宗における問答「禅の公案」のとある一節が映し出された。

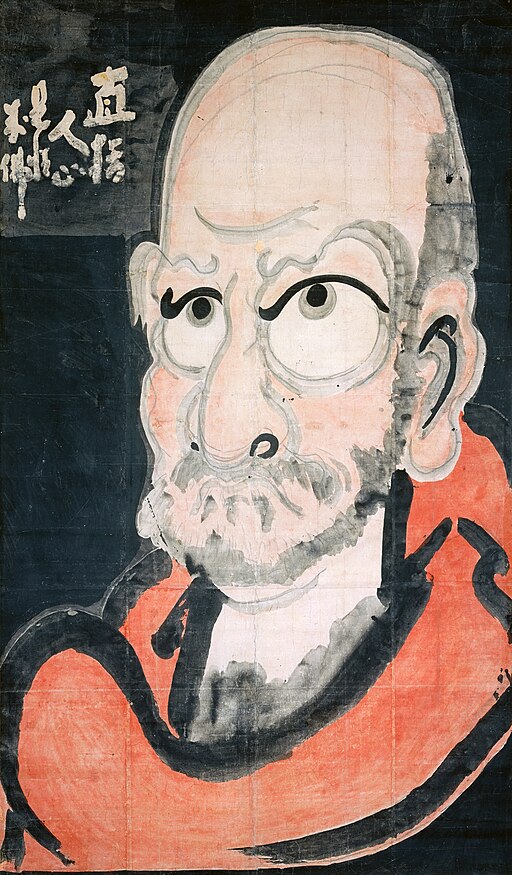

両手の拍手の音は知る。では、片手の拍手の音はいかに?

これは、臨済宗中興の祖とされる白隠慧鶴(はくいんえかく)が用いた有名な公案「隻手音声(せきしゅおんじょう)」だ。物理的には音を立てようのない「片手の音」を聴け、というこの問い。音なき音を聴いてみよとは、それはいったい何を意味するのか。この問いが投げかけられた時、会場の空気が明らかに変わった。参加者全員が、それまで意識していなかった部屋の微細な音―空調の低い唸り、隣の人の衣擦れ、そして「無音」そのもの―に、改めて耳を澄ませるかのような、深い緊張と集中が生まれた。

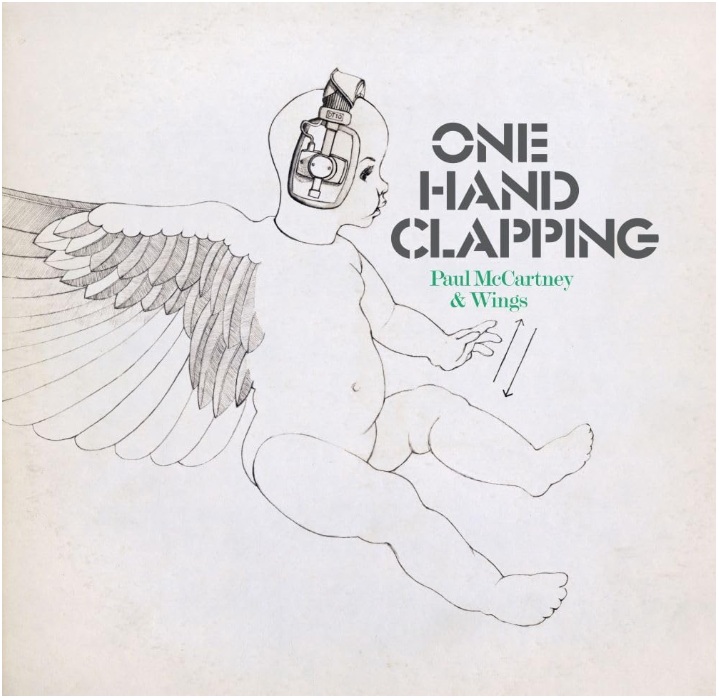

それは、まさに「聴こえない音」について考えることが、私たちの「聴く」という行為の質を変容させる瞬間であった。スライドに映し出されたポール・マッカートニー&ウィングスのアルバム『ONE HAND CLAPPING』のジャケットは、この東洋の禅の公案が、西洋のポップカルチャーにも影響を与えていることを示す、洒脱な補足である。

ワン・ハンド・クラッピング (SHM-CD)(2枚組)-ポール・マッカートニー&ウイングス Photo by Amazon.co.jp

藤本氏は、この「聴こえない音を聴く」という東洋の禅の問いかけが、奇しくも西洋哲学におけるピタゴラスの「聴こえない天球の音楽(ムジカ・ムンダーナ)」と響き合っていることを示唆する。一方は、音の発生源を超えた「静寂」や「無」に耳を澄ませること。もう一方は、人間の耳には聴こえない完璧な「宇宙の秩序」に耳を澄ませること。出発点は違えど、どちらも物理的な鼓膜の振動としての「聴覚」を超え、世界の真理を捉えようとする、精神的な「聴く」態度を私たちに求めている。それは、知的な理解を超え、私たちの感覚が変容する魔法のような瞬間であった。

白隠慧鶴(はくいんえかく) 1686年-1769年 江戸中期の禅僧 Bodhidharma (Daruma)」Hakuin Ekaku, 出典:Wikimedia Commons, CC BY 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakuin_Ekaku_-_Bodhidharma_(Daruma).jpg (講座と異なる画像です)

「聴く」の再定義、その哲学的射程

藤本由紀夫氏の1回目の講座「聴覚について考えるー空間を聞く耳ー」は、「音楽」というタイトルの下に、私たちの知覚のあり方そのものを問い直す、極めて哲学的かつ実践的な時間であった。講座の前半、ピタゴラスからケプラーに至る流れは、人類がいかに「音」の背後に「宇宙の秩序(コスモス)」を見出そうとしてきたかの歴史であった。「天球の音楽」とは、その秩序が奏でるハーモニーであり、それを聴こうとすることは、宇宙の真理に触れようとする知的・精神的な営みである。

そして講座の後半は、その「音」が、いかに「空間」という具体的な条件なしには存在し得ないかを明らかにした。ウィトルウィウスの建築、現代の音響学が示す「反射音」と「残響音」の重要性は、私たちが聴いている音の大部分が「空間そのものの響き」であることを暴き出した。私たちは音源だけを聴いているのではない。音源が空間を「励起」し、空間がそれに「応答」する、そのプロセス全体を聴いているのだ。

この視点は、藤本由紀夫氏自身のアーティストとしての実践と深く共鳴している。氏のオルゴールを用いたインスタレーションは、まさしくこの「音と空間」の関係性を鑑賞者に体験させる装置だ。小さな音源が無数に点在する空間を歩き回る時、私たちの耳と音源との距離、角度、そして空間自体の反響によって、聴こえ方は無限に変化する。鑑賞者は、能動的に「音と空間の関係性」を探る存在となる。

講座の様子

そして、講座で提示された「隻手音声(片手の音)」と「ムジカ・ムンダーナ(天球の音楽)」の対比は鮮やかであった。一方は、東洋の禅における「無」や「空」への問い。もう一方は、西洋哲学における「完全な秩序」や「神」への問い。出発点は異なるように見えても、どちらも「耳に聴こえる音」を超えた領域へと、私たちの意識を導こうとする。「音とは何か」という問いが、究極的には「世界とは何か」「私たちは世界をどう認識しているのか」という根源的な問いへと繋がっていることを示しているのだ。

聴くことから始まるアートの再発見

藤本由紀夫氏による講座「聴覚について考えるー空間を聞く耳ー」は、一つの壮大な物語を体験するような時間だった。それは、単に知識を得る場ではなく、自らの「聴覚」という感覚を再発見し、世界との関わり方そのものを考え直すきっかけを与えてくれるものであり、その本質は「知覚の再教育」であったと言える。

私たちは普段、音を「情報」として処理し、その音が響いている「空間」の存在を忘れがちだ。しかし、藤本氏は、私たちが聴いている音の豊かさの大部分は、空間の響きによってもたらされていることを、歴史的・物理的に明らかにした。ピタゴラスが「ハルモニア」と呼んだ秩序、ケプラーが聴こうとした「天球の音楽」、そして白隠が問うた「片手の拍手」。これらはすべて、物理的な振動を超えた「何か」に耳を澄ませるという、能動的な「聴取」の態度を求めている。

講座が終わって会場を一歩出た時、街の喧騒が、車の走行音が、人々の話し声が、以前とはまったく違って聴こえた。一つひとつの音が、それが響く空間と共に、豊かな表情を持って立ち上がってくる。それは、情報としての音ではなく、音が存在し、響き、消えていく世界そのものの豊かさに、私たちの耳が開かれた証拠だった。藤本氏が「空間を聞く耳」と呼んだものの一端に、私たちは確かに触れたのである。この感覚の変容こそ、アートの講座でしか得られない、最高の贈り物だ。

講座の様子

講座終了後も、アートに関する熱い議論が交わされていました。賑やかで楽しい雰囲気が続き、参加者の皆さんがそれぞれの思いを語り合っている様子がとても印象的でした。