展示会場外観 Gallery&space SIO photo by K.OGINO

浅野綾花展「ここに住んでいる」

会期:2014年8月25日(月)~9月7日(日)

会場:Gallery & space SIO

日々、私たちの内面に去来しては消えていく無数の感情や言葉。そのほとんどは忘却の彼方へ流されていくが、時に鮮烈なそれは記憶として深く刻まれ、現在の「私」を形成する礎となる。銅版画家・浅野綾花は、そうした自己の内面で揺れ動く微細な心の機微や記憶の断片を、言葉とイメージを織り交ぜながら繊細に紡ぎ出す版画作家だ。2014年夏、大阪・南船場のGallery&space SIOで開催された浅野綾花個展「ここに住んでいる」は、彼女の創作の軌跡と精神的な成熟を、特異な空間との共鳴の中で見事に描き出した。

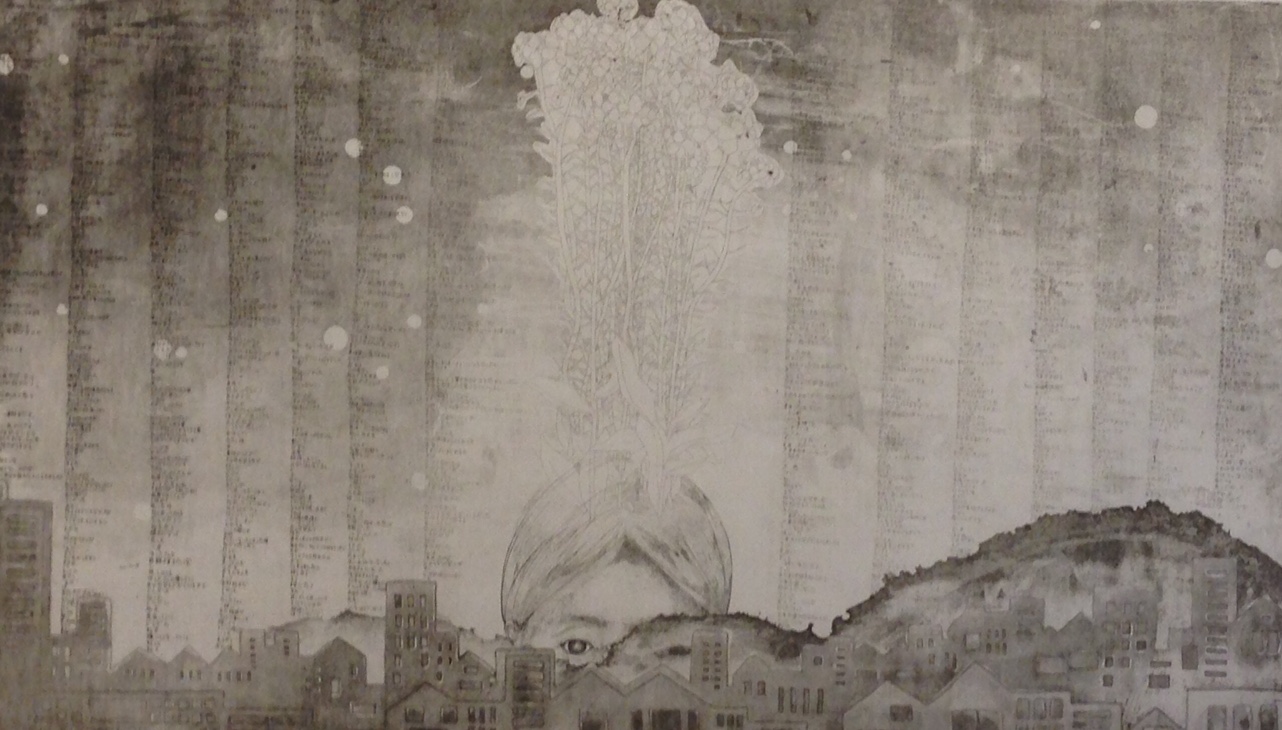

会場風景

会場と響き合う記憶のレイヤー

本展の舞台となったGallery&space SIOは、それ自体が豊かな物語を持つ空間だ。戦後間もなく貿易商の邸宅兼仕事場として、全国から集められた良質な古材で建てられたこの建築は、丁寧に改装され、現在は中庭を持つ昭和レトロな古民家風ギャラリーとして息づいている。人々が暮らし、時を重ねてきた空間の記憶。そこに、作家の個人的な記憶から生まれた色とりどりの銅版画がインストールされることで、作品と空間は互いに響き合い、鑑賞者をノスタルジックで多層的な時間感覚へと誘う。

会場風景

原点としての「狂想」― 内なる言葉の奔流

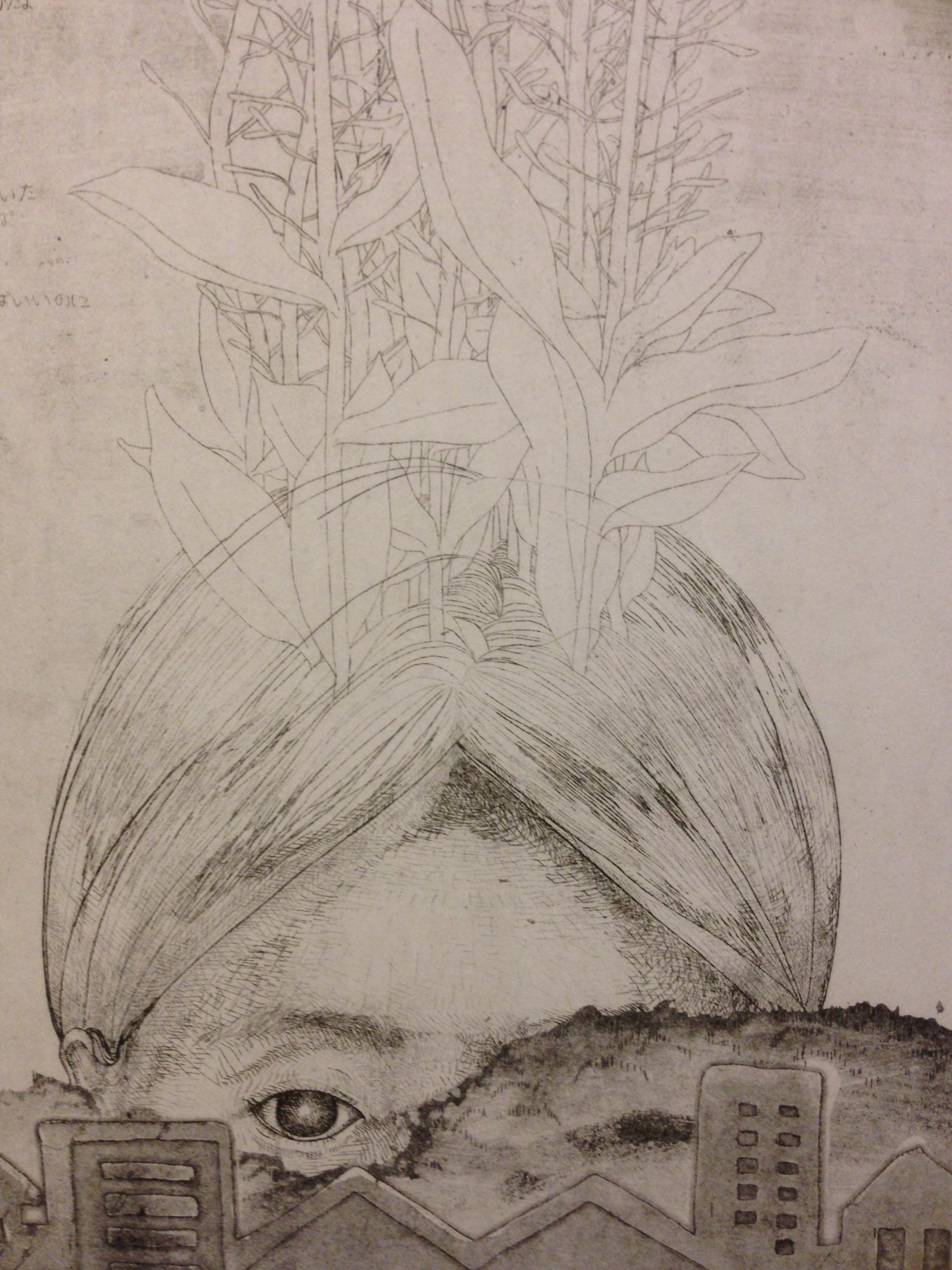

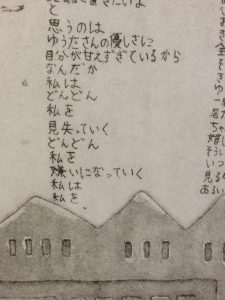

展示構成の鍵を握っていたのは、会場のかつての応接室に一点だけ展示された旧作《狂想する春》(2009)だ。5年前に制作されたこの大作には、巨大な少女が遠景の街並みを見下ろすように描かれている。子どもとも大人ともつかない曖昧な表情で、鑑賞者をじっと見つめるその視線は、何かを強く訴えかけてくる。そして背景の空には、「私をどんどん見失っていく/私はもうアウトだ/君の声が今も胸に響くよ」といった、作家自身の赤裸々な言葉が、内なる会話の奔流のように一面にびっしりと刻まれている。

《狂想する春》(2009)

部分拡大 《狂想する春》(2009)

部分拡大 《狂想する春》(2009)

作家によれば、当時24歳だった自身の恋愛体験などを通じて揺れ動く、痛々しいほどストレートな感情を吐露したこの作品は、発表時に賛否両論を巻き起こしたという。この経験が、浅野に表現が他者に見られることの意味を深く問い直させ、その後の創作の転換点となった。今回、あえてこの「原点」を展示したことは、過去の自己を再確認すると同時に、ここからの5年という時間の経過と作家自身の変化を明確に示す、極めて意図的な演出であった。

他者へのまなざし― 開かれた風景の誕生

《狂想する春》を基点として新作群を眺めると、浅野の表現に二つの明確な変化が見て取れる。

展示風景 左《谷町九丁目に来れば》 右《ヴィーナスアットホーム》 photo by K.OGINO

一つは、言葉の質の変化だ。かつての自己の内面へ向けられた独白のような言葉は、より成熟し、他者へ向けた開かれた言葉へと様変わりしている。例えば《ヴィーナスアットホーム》(2014)で綴られる「私は天才、あなたは最高にかわいい/彼は詩人くん/幸せのトライアングルへ、君も」という言葉には、自己と他者を肯定するような、軽やかで包容力のある視点が感じられる。

部分拡大 《ヴィーナスアットホーム》(2014)

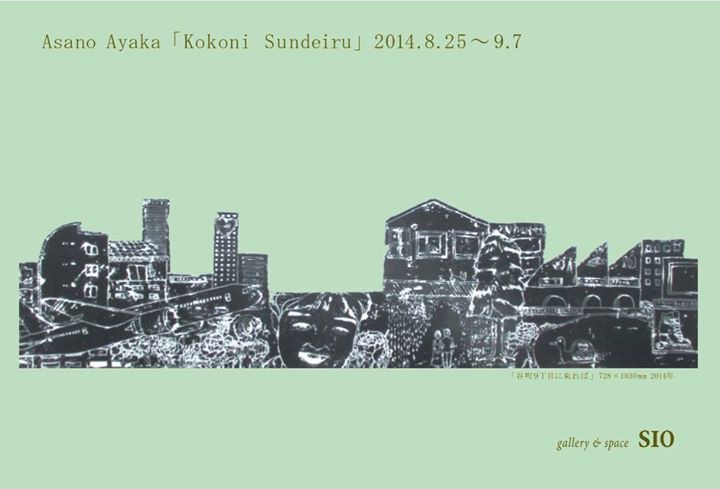

二つ目は、視覚表現の変化である。かつての抽象的な心象風景は、より具体的なモチーフがコラージュのように画面を構成する、開かれた風景へと移行している。複数の人物や動物、ビル街を飛ぶ飛行機が描かれ《谷町九丁目に来れば》(2014)、個人の世界から他者や社会と関わりあう世界へと、作家の関心が広がっていることがうかがえる。それは、静岡出身の作家が大阪という土地に11年間「住んでいる」という事実と、そこで築かれた関係性の蓄積が、作品世界に豊かさをもたらしたことの証しであろう。

浅野綾花展「ここに住んでいる」展覧会DM 《谷町九丁目に来れば》(2014)

日常の愛おしさを再発見する旅

アートが多様な概念を扱う中で、作家自身の内面の成長という極めて個人的な事象をテーマに据えることは、ある種の覚悟を要する。作家が自己の変遷を作品として印すとき、それは鑑賞者自身の立ち位置をも照らし出す鏡となる。浅野の言葉に、自らの現在や過去を重ね合わせ、我々は作品との対峙を通じて、期せずして自己との対話へと導かれるのだ。

左《たまにしか会えない人を待つ幸せについて》、中《手の届かない人を好きに想う幸せについて》、右《帰る家のある幸せについて》

作家の記憶、版を重ねる版画の積層性、そして古民家が纏う時間の蓄積。幾重にも重なったレイヤーが、鑑賞者の心にやさしく押し寄せる。この展覧会は、特別なことではない、日々の一瞬一瞬、ともすれば忘れてしまうような平凡な日常の中にこそ、かけがえのない価値が潜んでいることを教えてくれる。何気ない生の一コマが、ふと愛おしく思えてくる。そんな静かで確かな感動を、観る者の心に残す展覧会であった。

初出 「現代アートのレビューポータル Kalons」2014年12月9日公開