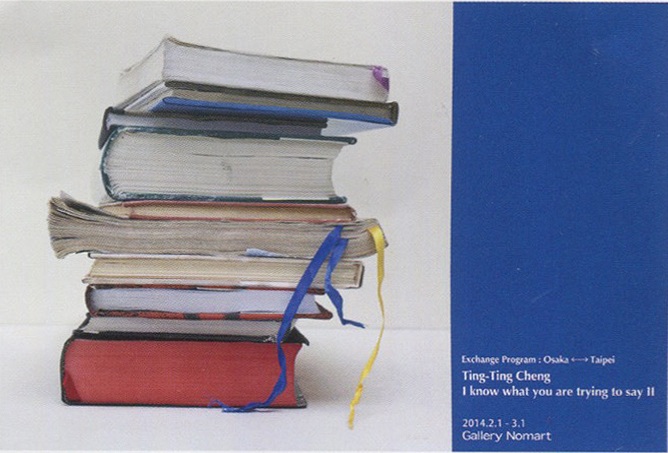

Ting-Ting Chen solo exhibition “I know what you are trying to say Ⅱ” Flier | Design | Nomart , Inc

■展覧会概要

Exchange Program:Osaka⇔Taipei|Ting-Ting Cheng:I know what you are trying to say Ⅱ

会期:2014年2月1日(土)~3月1日(土)

会場:Gallery Nomart

協力:Galerie Grand Siècle (新苑藝術)

後援:台北駐大阪経済文化弁事処

コミュニケーションにおいて、私たちが発する言葉が意図通りに相手に届く割合は、驚くほど低いと言われることがある。いわゆる「メラビアンの法則」(※1)が引き合いに出され、言語情報が占めるのはわずか7%で、残りは声のトーンや表情といった非言語情報が伝達を担う、と。しかし、この説が限定的な状況下のものであることを差し引いても、私たちは日常的に言葉の不完全さ、もどかしさを経験する。意味の取り違え、伝わらないニュアンス、そして文化の壁。

台湾出身、ロンドンを拠点に活動するアーティスト、Ting-Ting Cheng(鄭亭亭)が2014年、大阪のGallery Nomart(以下、ギャラリーノマル)で開催した日本初個展「I know what you are trying to say Ⅱ」は、このコミュニケーションにおける「ずれ」や「欠落」こそが、新たな創造性の源泉となり得ることを静かに、しかし力強く提示する試みであった。

会場風景

作家と舞台:異文化の交差点から生まれるアート

本展を語る上でまず、作家Ting-Ting Chengと、展覧会の舞台となったギャラリーノマルの背景に触れておく必要があるだろう。1985年、台湾に生まれたChengは、ウェストミンスター大学で写真を学び、世界的なアートスクールであるロンドンのゴールドスミス・カレッジで修士号を取得した。台湾人としてロンドンに暮らし、ヨーロッパとアジアを行き来する彼女自身の経験は、作品制作の根幹を成している。異なる文化圏に身を置くことで生じるアイデンティティの揺らぎ、言語の壁、そして翻訳という行為に潜む権力性や暴力性。Chengは、こうした異文化間のコミュニケーションにおける機微を、写真、映像、インスタレーションといった多様なメディアを駆使し、コンセプチュアルな手法で探求してきた。彼女の視線は、単なる個人的な体験の吐露に留まらず、グローバル化が進む現代社会において、誰もが直面しうる普遍的な問いへと接続されている。

会場風景

その日本における初の発表の場となったのが、大阪に拠点を構えるギャラリーノマルである。1989年に版画工房を母体として設立されたこのギャラリーは、単に完成された作品を展示する「ホワイトキューブ」としての機能だけでなく、アーティストとの協働による版画制作や出版活動も行うなど、創造のプロセスそのものに深くコミットしてきた稀有な存在だ。国内外の先鋭的な作家を積極的に紹介し、特に本展は台湾の現代美術画廊「Galerie Grand Siècle (新苑藝術)」とのエクスチェンジ・プログラムの一環として実現した。これは、Chengという一人の作家を紹介するに留まらず、大阪と台北という二つの都市、二つのギャラリーが文化的な対話を試みる、より大きな文脈の中に位置づけられている。異文化の狭間で思考を続ける作家と、文化交流のハブとしての役割を担うギャラリー。この出会いは、必然であったと言えるかもしれない。

会場風景

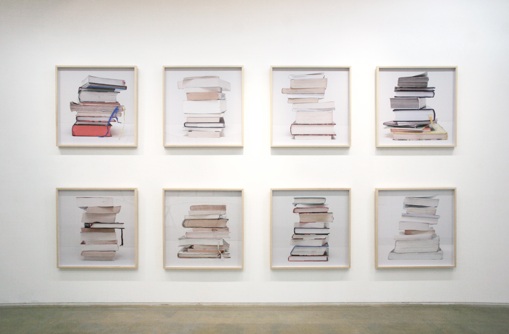

「わからない」から始まる創造

ギャラリー空間に足を踏み入れると、私たちはChengが仕掛けた知的なゲームへと誘われる。壁一面を占めるのは、写真作品シリーズ《I judge a book by its cover》(2010)だ。そこに写し出されているのは、様々な言語で書かれた、作家自身が内容を理解できない本が積み上げられた光景である。背表紙やタイトルではなく、ただ表紙の装丁デザインや色、質感といった視覚情報だけを頼りに選ばれた本の集積。それは、言語というアクセスキーを持たない者にとって、内部への侵入を一切拒む「知識の塔」のようにそびえ立つ。まるで、難不落のタワーのように、私たちは言葉が持つ壁の厚さを突きつけられる。

《I judge a book by its cover》(2010)

しかし、この作品の批評性はさらに深い。「Don’t judge a book by its cover(本を表紙で判断するな/外見や第一印象だけで中身や本質を判断してはいけない)」という英語の慣用句を逆説的に実行することで、Chengは私たちが日常的にいかに外見や第一印象で物事を判断しているかを暴き出す。そして同時に、言葉による理解が遮断された時、私たちの中にどのような別の物語が立ち上がるのかを問いかける。読めない文字は単なる記号からグラフィカルな模様へと姿を変え、表紙の絵柄や本の佇まいから、我々は勝手な物語を想像し始める。ここで「わからない」という状態は、単なる欠落ではなく、鑑賞者の想像力を掻き立てる創造的なトリガーとして機能しているのだ。

《I judge a book by its cover》(2010)

もう一方の壁で展開される映像インスタレーション《Dubbing Project》(2012)は、このテーマをさらに押し進める。スクリーンに映し出されるのは、ある台湾映画のワンシーン。しかし、音声は消され、代わりに異なる母国語を持つ複数の人物が、その映像だけを頼りに「何が起きているか」を推測し、語った内容が英語字幕として表示される。当然ながら、そのナレーションは本来の脚本とは全く異なるものとなる。ある人物がロマンチックな愛の告白と解釈した場面を、別の人物は深刻な別れ話と捉える。視覚情報から読み取れる身振りや表情、役者の視線の動きといった非言語的要素を手がかりに、各々の文化的背景や個人的経験に基づいた「再創造」が行われるのだ。

《Dubbing Project》(2012)

このプロセスは、コミュニケーションにおける「誤解」や「誤読」が、いかに豊かで新しいナラティブを生み出すかを見事に可視化している。それは単なる間違い探しではない。むしろ、絶対的な「正解」とされるオリジナルの物語から解き放たれた時、そこに無限の解釈の可能性が広がることを祝福しているかのようだ。展覧会タイトル「I know what you are trying to say(あなたが言いたいことはわかる)」は、こうした状況において極めて皮肉に響く。我々は本当に相手の言わんとすることを理解しているのか。いや、むしろ「わかったつもり」になることの危うさと、あえて「わからない」地点に留まることの豊かさを、Chengは指し示しているのではないだろうか。

《Dubbing Project》(2012)

コミュニケーションの壁を超えるために

本展覧会は、グローバルな人の移動が当たり前になった現代において、異文化理解がいかに複雑な課題であるかを改めて突きつける。しかしChengの作品は、安易な相互理解や共感を謳うのではない。むしろ、言語や文化の壁を乗り越えようとする際に生じる摩擦、ずれ、そして完全には理解し合えないという事実そのものにこそ、創造的な可能性があると語りかける。

興味深いのは、この問いかけが異文化間に限定されるものではないという点だ。それは同じ言語を話す者の場合でも同じことが言える。私たちは同じ言語を共有していても、世代、ジェンダー、育ってきた環境といった無数の「文化的背景」を背負っている。相手の言葉の裏にある、その人固有の人生の文脈を想像しない限り、表面的な単語のやり取りだけで真のコミュニケーションは成立しないだろう。

Ting-Ting Chengの作品は、言葉というツールを過信することなく、常に相手の背景を慮り、理解しようと努める謙虚な姿勢の重要性を教えてくれる。そして同時に、完全には理解しきれない他者との間に横たわる溝を、恐れるのではなく、新たな創造の遊び場として捉え直す、しなやかで力強い視点を与えてくれるのだ。

「わからない」から始まる、誠実な対話への誘い

台湾出身、ロンドンを拠点とするTing-Ting Chengの日本初個展は、言語や文化の壁をテーマに、コミュニケーションの本質を鋭く問うものだった。版画工房を母体とし、文化交流にも積極的なギャラリーノマルを舞台に展開された本展は、作家のコンセプチュアルな思考と空間が見事に響き合っていた。理解不能な言語の本を装丁だけで選んだ写真《I judge a book by its cover》は、知識へのアクセスを阻む壁と、そこから生まれる新たな想像力を提示。映像作品《Dubbing Project》では、映画の場面の「誤読」が新しい物語を創造する過程を可視化し、「わからない」ことの創造性を見事に示した。

本展は、異文化理解の困難さだけでなく、あらゆるコミュニケーションに潜む「ずれ」や「誤解」にこそ、新たな関係性を築く可能性が秘められていることを教えてくれる。Chengの作品は、安易なグローバリズムへの批評であり、他者と向き合うための知的で誠実な態度を我々に促す、示唆に富んだ体験であった。

Gallery Nomart(ギャラリーノマル)

※本展は台湾の現代美術画廊 “Galerie Grand Siècle (新苑藝術)”とGallery Nomartによるエクスチェンジ・プログラムとして開催

Exchange Program:Osaka⇔Taipei|Ting-Ting Cheng:I know what you are trying to say Ⅱ

____________

注釈

(※1)

アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱。人と人がコミュニケーションを図る際、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%の割合で、相手に影響を与えるという心理学の法則。「7-38-55のルール」や「3Vの法則」とも呼ばれる。

____________

初出「FLAG magazine – Foreigner’s Live Art Guide 2014 April_May page(大阪のアートを記録するバイリンガルメディア 2014年4-5月号)」 P.8-9掲載 |発行OOOPress|Outofooffice.jp 協力|株式会社大伸社