越野 潤 シリーズ 展覧会

越野 潤|JUN KOSHINO 捨て石|STAY SEE

2025.05.13(火)- 2025.05.31(土)

越野 潤|JUN KOSHINO 2 colors box

2025.06.05(木)- 2025.06.28(土)

越野 潤|JUN KOSHINO WHITE

2025.07.04(金)- 2025.07.31(木)

越野 潤|JUN KOSHINO COMPILATION

2025.09.02(火)- 2025.10.18(土)

会場:Gallery Yamaguchi kunst-bau

大阪、中津に静かに佇むGallery Yamaguchi kunst-bau(ギャラリーヤマグチ クンストバウ)。ここで2025年5月から約半年にわたり開催されてきた現代美術家、越野潤の4回にわたるシリーズ個展が、最終回となる「JUN KOSHINO COMPILATION」をもって、一つの大きな円環を閉じようとしている。この重要な節目に、作家と長年にわたり深い対話を重ねてきた批評家・キュレーターの梅津元氏(以下、梅津氏)を招いての対談が実現した。

ミニマルでありながら、豊かな詩情と空間への鋭い意識を湛える越野の作品世界。その核心に迫るべく、私たちもまた、この濃密な対話の場に立ち会った。本稿では、この対談とシリーズ展全体を俯瞰し、越野潤という作家の現在地と、その芸術が持つ普遍的な価値について見ていきたい。

左|批評家・キュレーター梅津元氏、中|作家・越野潤氏、右|Gallery Yamaguchi kunst-bau 山口氏

四つの変奏曲—シリーズ展が描き出す思索の軌跡

今回のシリーズ展は、単なる新作発表の場ではない。作家とギャラリスト山口氏との30年近い協働関係の中で、過去の作品を現在の視点で再検証するという、極めて内省的かつ実験的な試みであった。その変遷を辿ることは、越野の芸術的思索の軌跡を追体験するに等しい。そこで、4回シリーズとなった展覧会の概要をざっと振り返っておきたい。

第1回「JUN KOSHINO STAY SEE(捨て石)」は、2007年の個展形式を再構築したものであった。日本の庭園技法や囲碁の戦略である「捨て石」に着想を得た、直径わずか22ミリの円形作品一点のみを空間に配する。しかし今回は、作家自身ではなく、訪れた鑑賞者が不定期にその一点を展示するという参加型の手法がとられた。これにより、空間は常に流動的な緊張感を保ち続け、一つの「石」が全体の景観をいかに変容させるかという、関係性の芸術が立ち現れた。

第1回 越野 潤|JUN KOSHINO STAY SEE(捨て石) 2025.05.13(火)- 2025.05.31(土) Gallery Yamaguchi kunst-bau HPより

続く、第2回「JUN KOSHINO 2 colors box」では1997年の作品。第3回「JUN KOSHINO WHITE」では、2003年の「絵画の証」展に出品された作品が展示された。特に「WHITE」展で示された白い作品群は、「絵画の死」が囁かれた時代にあって、なお絵画の本質を問い続けた作家の批評的な精神を雄弁に物語る。飾り気のない白い世界は、自然光の下でその微細な物質性を露わにし、観る者の知覚を研ぎ澄ませた。

第2回 越野 潤|JUN KOSHINO 2 colors box 2025.06.05(木)- 2025.06.28(土) Gallery Yamaguchi kunst-bau HPより

第3回 越野 潤|JUN KOSHINO WHITE 2025.07.04(金)- 2025.07.31(木) Gallery Yamaguchi kunst-bau HPより

そして最終回となる「JUN KOSHINO COMPILATION」は、その名の通り、特定のコンセプトに絞るのではなく、これまでの制作の中から選び抜かれた作品群による「コンピレーション(編集盤)」である。過去の作品が現在の文脈で再配置されることで、個々の作品が持つ意味は重層化し、作家のキャリア全体を貫く一貫した問いかけ—すなわち、ものと空間、そして見るという行為の関係性—が、より鮮明に浮かび上がる構成となっている。

第4回(本展) 越野 潤| JUN KOSHINO COMPILATION 2025.09.02(火)- 2025.10.18(土) Gallery Yamaguchi kunst-bau HPより

必然から生まれた探求—シリーズ展開催の経緯

そもそも、なぜ半年にも及ぶ四回連続の展覧会という形式がとられたのか。対談で語られたその経緯は、越野の制作姿勢そのものを象徴しているようで興味深い。発端は、ギャラリストの山口氏が抱いた「これまでの取り組みを検証したい」という個人的な思いであったという。作家とギャラリストという関係性を超え、長年の伴走者である二人の間で交わされたこの対話が、本シリーズの原動力となった。

越野はこの提案に対し、小さなスペースで多様な見せ方を試みる実験の場として捉え、快諾した。当初の計画は、アイデアを出し合う中で自然発生的に膨らみ、複数回にわたる連続的な展覧会へと発展していった。このエピソードは、計算された計画よりも、むしろ目の前の課題や素材との対話の中から制作の方向性を見出していく、越野の制作プロセスと共鳴する。それは、決して派手さはないが、誠実で弛みない探求の積み重ねなのである。

対談風景

「削ぎ落とす」ことの豊かさ—梅津元氏が読み解く、越野作品の本質

本展を語る上で、批評家・キュレーターである梅津氏の存在は欠かせない。1966年生まれ、多摩美術大学大学院で芸術学を修了後、埼玉県立近代美術館の学芸員を長年務め(1991-2021年)、現在は批評家、キュレーターとして領域横断的な活動を展開する、現代美術における重要な論客の一人である。

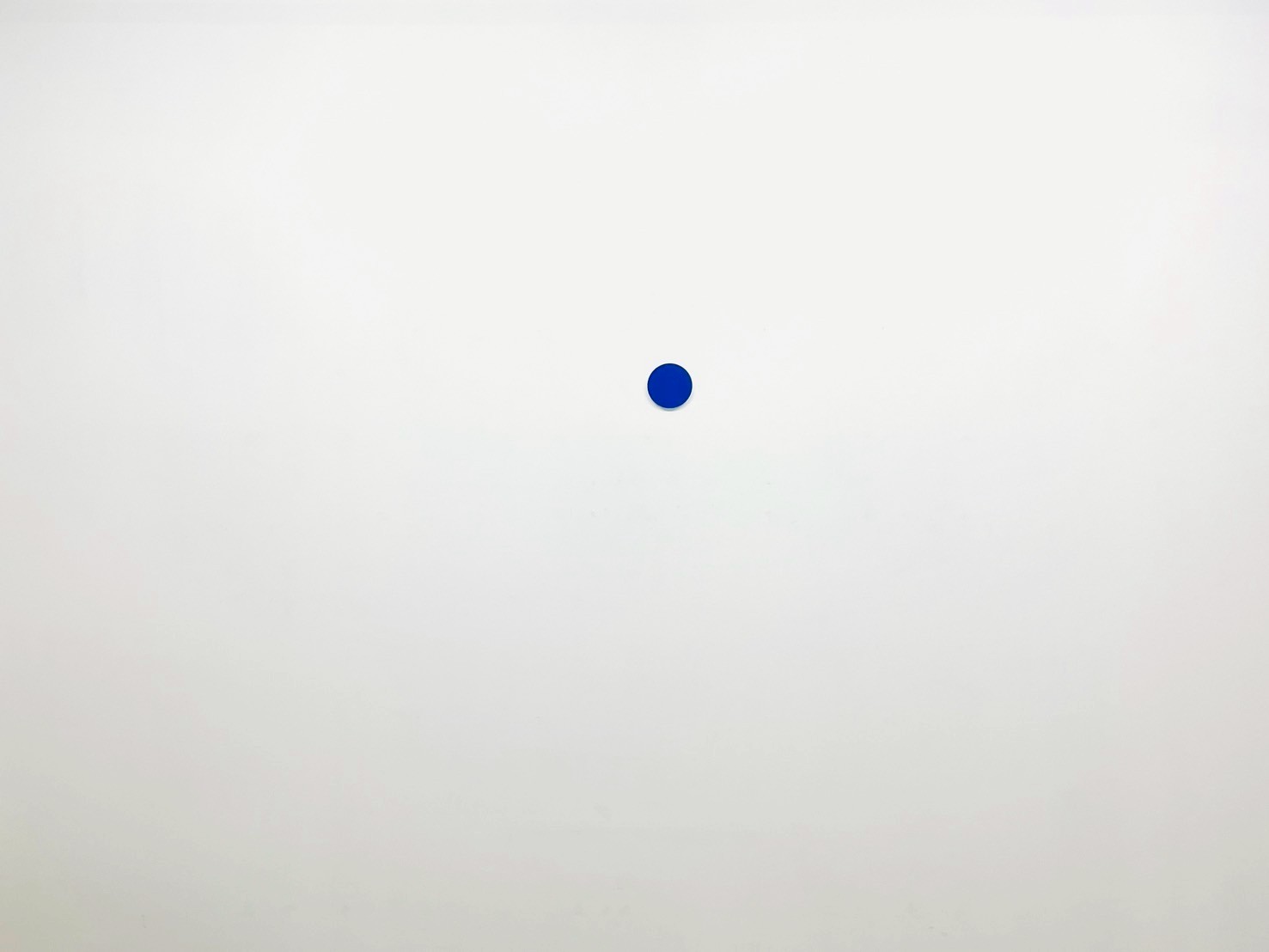

《Point-blue》 2006 pigment and casein on aluminum diameter:10 cm, depth:1cm

越野との関係は、ギャラリストの山口氏を介して始まり、実に25年にも及ぶ。特筆すべきは、2016年に梅津氏が武蔵野美術大学のギャラリーαMで企画した展覧会シリーズの第一弾作家として、越野を指名したことである。梅津氏は、この企画における越野作品を、自らのキュレーションの「マニフェストのような役割を担う」ものと位置付けた。この事実は、梅津氏が越野の作品に、単なる一作家の表現を超えた、現代美術の批評的文脈における重要な価値を見出していることの証であろう。

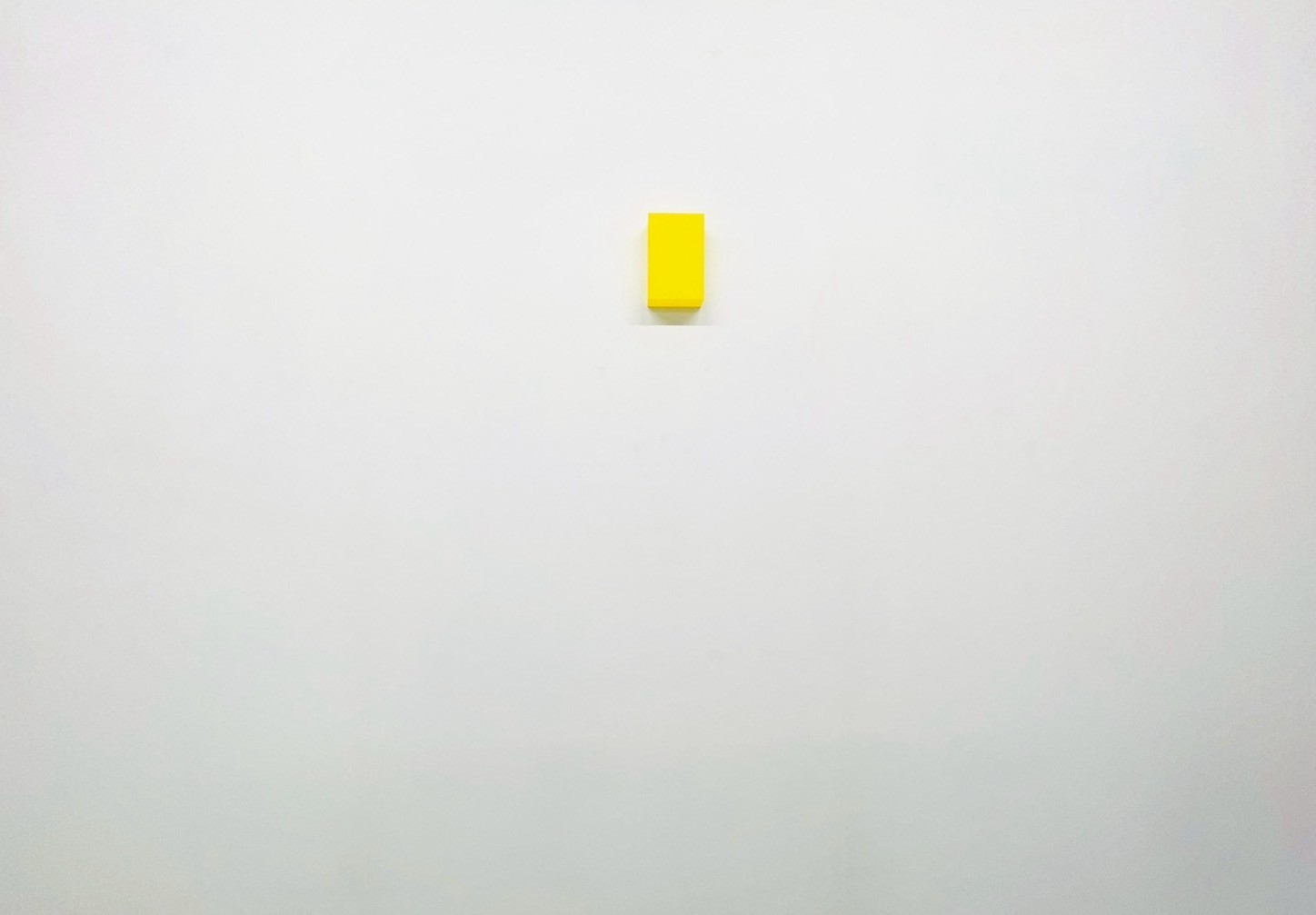

《T- lemon》 2017 silkscreen paint on perspex 15x10x4cm

対談の中で梅津氏は、越野作品の本質を「ミニマルアート以降の美術の可能性を考えた時の絵画のあり方として非常に優れている」と評した。その上で、ミニマリズムの「還元主義」とは一線を画す、豊かさを内包した「削ぎ落とす」感覚がそこにはあると指摘する。

「削ぎ落とすことで、むしろ残ったものの美しさが際立つ」。梅津氏のこの言葉は、越野作品の核心を的確に捉えている。要素を極限まで絞り込みながらも、その作品は決して空虚ではない。むしろ、素材の質感、色彩の微細な階調、そしてそれらが置かれる空間との相互作用によって、観る者の心に働きかける「何か」に満ちている。梅津氏が語るように、それは「空間を満たしていく力」であり、20年以上前に制作された《WHITE》シリーズが今なお色褪せない価値を持つという事実は、それが一過性の消費に抗う、真に優れた作品であることの何よりの証明である。素材や技法、作業工程への徹底したこだわりと感性こそが、この削ぎ落とされた作品の生命線なのだ。

《White Square》 2002 pigment and casein on linen mounted on wood 45×45×6.5cm

作家の現在地と、その眼差し

ここで作家、越野潤について触れておきたい。1967年大阪に生まれた越野は、1991年に京都市立芸術大学大学院油画専攻を修了して以来、一貫して自身の制作スタイルを追求してきた。その活動は、常にGallery Yamaguchi kunst-bauという、作家を深く理解し、長期的な視点で支える稀有なギャラリー空間と共にある。今回のシリーズ展のような実験的な試みが可能であったのも、両者の間に築かれた深い信頼関係があってこそだろう。

展示風景

最終回である本展「COMPILATION」は、そんな越野の四半世紀以上にわたる思索の集大成であり、同時に新たな始まりを予感させるものであった。それは過去作の陳列ではなく、現在の作家の視点による再編集=コンピレーションであり、会期中に作品の色を変える可能性も示唆するなど、常に生成変化を続ける現在進行形の試みである。ミニマルな作品群の中に、作家のぶれることのない強固な意志と、未来へ向かう柔軟な眼差しが同居している。

展示風景

知覚の彼方へ—越野潤が拓く絵画の新たな可能性

約半年という歳月をかけて繰り広げられた越野潤のシリーズ展は、要素を極限まで削ぎ落とした作品群によって、ものと空間、そして私たちの「見る」という行為そのものを根源から問い直す、壮大な知覚の実験であったと言えるだろう。そして、批評家・梅津元氏との対話は、この芸術的探求が現代美術史の大きな潮流の中でいかに批評的な重要性を担っているかを、鮮やかに浮かび上がらせた。

越野の作品群が投げかけるのは、単に何かを描いた「絵」という枠組みを遥かに超えた、「作品は空間にいかにして存在し得るのか」「私たちは『見る』という行為を通じて何を体験するのか」という本質的な問いである。それは、絵画がこれまで踏み込んでこなかった領域へと静かに歩を進め、表現の新たな可能性を切り拓く実践に他ならない。まさしく越野は、絵画という芸術分野に未踏の領域(フロンティア)を開拓しているのだ。

展示風景 《T- lemon》 2017

対談において梅津氏が指摘したように、越野の作品は「絵画であると同時に、絵画を超える何か」として捉えることができる。ただし、その「超える」という行為は、彫刻やインスタレーションといった異ジャンルへの安易な越境とは次元を異にする。そこにこそ越野作品の批評性があり、それは結果として「もはや絵画という形式に固執する必要すらない」と言えるほどの、未踏の領域にまで踏み込んでいるのだ。このような作品のあり方を的確に指し示す言葉を未だ私たちは持ち得ないからこそ、語り、論じ続ける必要があるのだ、という梅津氏の言葉は、越野の探求がいかに先進的であるかを物語っている。

展示風景 《Point-blue》 2006

彼のミニマルな作品と対峙する鑑賞者は、普段は意識の底に沈んでいる光の微かな移ろい、壁と作品が織りなす繊細な関係性、そして空間全体を満たす空気の質感といったものへ、深く感覚を研ぎ澄ませていくだろう。それは、私たちが無意識に抱いていた「絵画とはこういうものだ」という固定観念を静かに解き放ち、「絵画とはこれほどまでに豊かな知覚を喚起しうるのか」という、新たな思考の領域へと導く体験なのである。

一貫した制作態度を貫き、常に深化を続ける越野潤の存在は、情報が氾濫するこの現代において、静謐ながらも確かな力をもって、芸術が持ち得る新たな可能性を指し示していると言えるだろう。

越野潤 HP|junkoshino.com https://www.junkoshino.com/

現代美術家 越野潤 x キュレーター梅津元 対談 2025年9月6日(土) – YouTube: