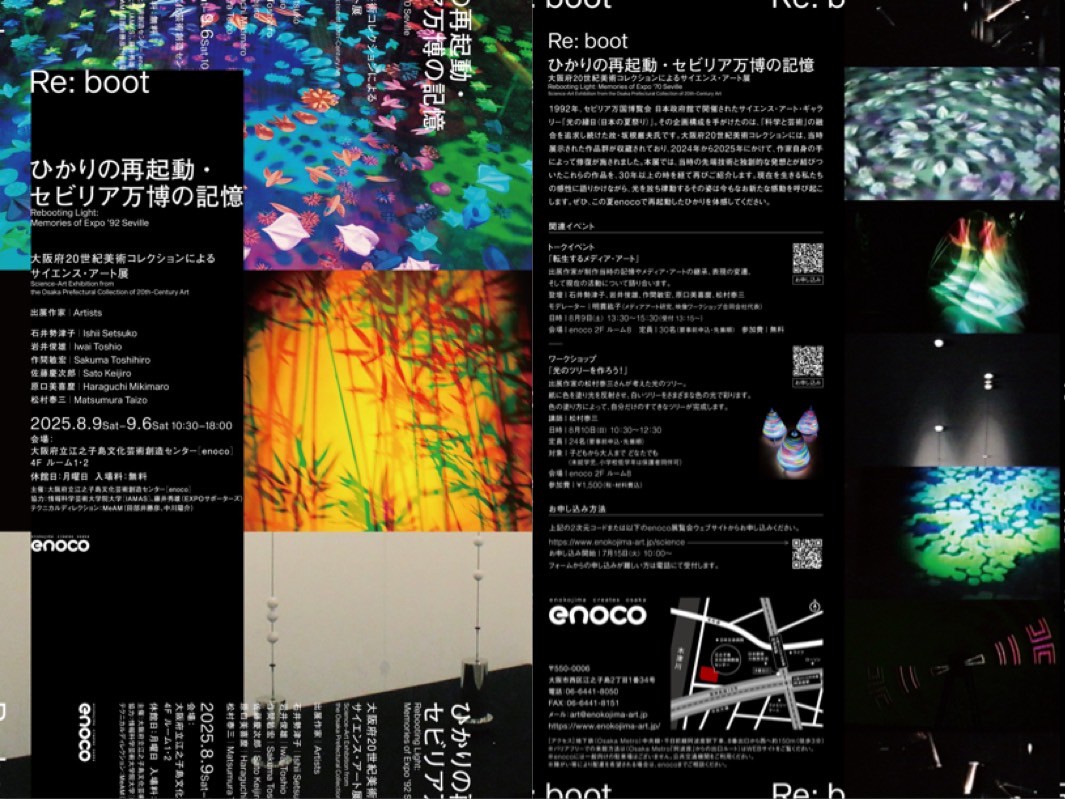

Re:boot ひかりの再起動・セビリア万博の記憶

~大阪府20世紀美術コレクションによるサイエンス・アート展~

会期|2025年8月9日(土)〜9月6日(土)

会場|大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]

2025年夏、大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco](以下、enoco)で開催された「Re:boot ひかりの再起動・セビリア万博の記憶」展。そのタイトルが示す通り、単に過去の美術品を展示する回顧展ではない。それは、1992年のセビリア万国博覧会日本館に出展という国際的な檜舞台で輝かしいデビューを飾った後、30年以上にわたる忘却の淵に沈み、そして奇跡的な経緯を経て現代に蘇った「光の遺産」の全貌を明らかにする物語の序章であった。

これらの作品群がたどった数奇な運命は、日本のメディア・アート史の断面、行政による文化資産管理の功罪、そして失われゆく技術遺産の保存という、現代社会が直面する幾つもの重要な問いを内包している。本稿では、作品そのものが持つ芸術的価値の見直しとともに、本展が内包する「文化遺産の保存と再生」という今日的課題を考察し、その歴史的意義を明らかにしたい。

1992年、セビリアの光―日本メディア・アートの黎明

物語の始まりは、1992年のスペイン・セビリアに遡る。この年、スペイン・セビリアでは「発見の時代(The Age of Discovery)」をテーマに、コロンブスのアメリカ大陸到達500周年を記念する万国博覧会が開催された。世界が冷戦の終結を経て、新たな国際秩序とグローバル化の波を模索し始めた時代である。デジタルテクノロジーの黎明期にあたり、多くのパビリオンがハイテクを駆使して未来像を競い合う中、建築家・安藤忠雄が設計した木造の日本館は、堺屋太一プロデュースのもと「生成り(きなり)の文化―日本の由来と未来」という独自のテーマを掲げた。

それは、技術を誇示するのではなく、日本の伝統的な精神性や美意識を、最先端の技術と融合させることで、日本ならではの未来像を提示しようとする野心的な試みであった。その中核を担ったのが「サイエンス・アート・ギャラリー 光の縁日(日本の夏祭り)」である。ここに出展された作品群は、まさに当時の日本の現代美術における最先端の成果であった。

セビリア万国博覧会1992年 資料展示

1990年代初頭、日本はバブル経済崩壊後の新たな価値観を模索しており、アートシーンもまた大きな転換期にあった。商業主義的なアートが一段落し、より批評的で社会と関わる表現が模索され始めた時期だ。そうした中で、岩井俊雄は、まだ一部の専門家のものであったコンピューター技術を表現媒体として取り入れ、インタラクティブ性や仮想性をテーマにした「メディア・アート」という新たな表現領域を切り拓いていたパイオニアであった。

彼らの作品は、単なるテクノロジーの応用ではなく、人間と機械、知覚と情報の関係性を問う、哲学的とも言える探求であった。また、来場者が光やモーター音に触れ、働きかけることで変化する、まさに「体験」するアートでもあった。それは、テクノロジーが人間の感覚をいかに拡張し、新たなコミュニケーションを生み出すかという、来るべきデジタル社会を予見する、驚くほど先進的な実践だったのである。1992年において、これらの作品はまごうことなき「最先端」であり、日本の芸術が世界に示すべき未来そのものであったのだ。

展覧会フライヤー

忘却の30年―地下駐車場に眠る文化遺産

セビリアで国際的な評価を得たこれらの作品は、万博終了後、大阪府に寄贈された。日本の現代美術史における重要なマイルストーンとして、その価値を未来永劫にわたり府民の資産として保存・活用されるはずであった。しかし、現実は大きく異なった。作品群は「大阪府20世紀美術コレクション」の一部として収蔵されたものの、その後の30年余り、体系的な研究や公開の機会をほとんど与えられないまま、事実上の休眠状態に置かれることとなる。

展示風景 原口美喜麿 《竹の園》

そして数年前、その衝撃的な実態が明るみに出る。コレクションの多くが、適切な温湿度管理がなされているとは言い難い府庁の地下駐車場に保管されていたのだ。この「大阪府現代美術コレクション地下駐車場保管問題」は、行政による文化資産管理の杜撰さを象徴する出来事として、メディアで大きく報じられ、厳しい社会的批判を浴びた。特に、電子部品や精密機器を多数含むメディア・アートにとって、このような保管環境は致命的である。日本のサイエンス・アートの貴重な遺産が、その価値を理解されないまま、静かに朽ち果てていく危険に晒されていたのである。

展示風景

再起動の好機―二つの万博が繋いだ奇跡

この絶望的な状況に大きな転機をもたらしたのが、皮肉にも、新たな万博であった。2025年に開催された大阪・関西万博は、大阪が持つ文化資源を世界に発信する絶好の機会と捉えられた。この国際的なイベントを前に、府の文化行政に対する姿勢が改めて問われる中、忘れられたコレクションに再び光を当てる気運が急速に高まったのだ。これが、今回の「Re:boot」プロジェクトが始動する直接的なきっかけとなった。

それは単なる予算確保以上の、まさに奇跡的なタイミングであった。30年の歳月は、作家たちを円熟の巨匠へと変える一方で、オリジナルの作品を深く理解する彼ら自身の監修が得られる、時間的に最後の機会であることも意味していた。事実、作家の多くは本プロジェクトに深く関与し、修復チームに的確な指示を与えたという。

さらに、1990年代初頭のパソコンや電子部品は、今や「産業遺産」とも言うべき存在で、その多くが入手不可能である。今回の修復は、現存する最後の部品や、作家の記憶、そして現代の技術者の知恵を結集させなければ不可能な、まさに時間との闘いであった。セビリアから大阪へ。二つの万博が33年の時を超えて共鳴し、この文化的な救出劇が実現したのである。

展示風景

1992年の感性、2025年の技術 ― 時を超えるメディア・アートの対話

本展の真髄は、単なる修復に留まらず、作家の意図を尊重しながら現代の技術で作品を「再起動」させた点にある。経年劣化した部品の交換はもちろん、すでに生産が終了した制御システムを現代のデバイスで代替するなど、その作業は過去と現在の技術者による時空を超えた対話そのものであった。

例えば、メディア・アーティストの草分け的存在として国際的に知られる岩井俊雄(1962-)の《時間層IV》は、その象徴的な一例だ。オリジナルの制御装置であったパソコン(SANYO M5)とフロッピーディスクはもはや稼働が困難であったが、今回の修復ではそのプログラムを解析し、現代の小型コンピュータ(Raspberry Pi)とプログラミング言語(Processing)でシステムを再構築した。これにより、作家が意図した映像表現の本質を一切損なうことなく、未来へと継承可能なかたちで作品は蘇った。これはデジタル・アーカイブにおける、動態保存の優れたモデルケースと言えるだろう。

岩井俊雄 《時間層IV》

岩井俊雄 《時間層IV》 内部

また、光ファイバーを用いた幻想的な作品で知られる作間敏宏(1957-)の《HALF MOON CHILD》では、光源であったハロゲンランプをLEDに置き換えるという、繊細な作業が行われた。単に交換するのではなく、オリジナルの光の揺らぎや温かみを再現するために、適切な色温度のLEDを選択し、発光のタイミングを綿密に調整している。さらに、劣化した偏光板やアクリル板を交換し、30年前の輝きを見事に取り戻した。こうした丁寧な作業の一つひとつが、作品への深い敬意と、文化遺産を未来へ繋ぐという強い意志の表れである。

展示風景 作間俊宏 左| 《MOON WALK》、右|《HALF MOON CHILD》

作間俊宏 《MOON WALK》

鉄やプロジェクターなど多様な素材を扱い、自然と人工の対比を詩的に表現する原口喜代麿(1945-)の《ポンピトンのタマゴ》、

原口美喜麿 《ポンピトンのタマゴ》

スチレンボールやステンレスの棒で繊細な光の彫刻を生み出す佐藤慶次郎(1927-2009)の《ススキ》、

佐藤慶次郎 《ススキ》

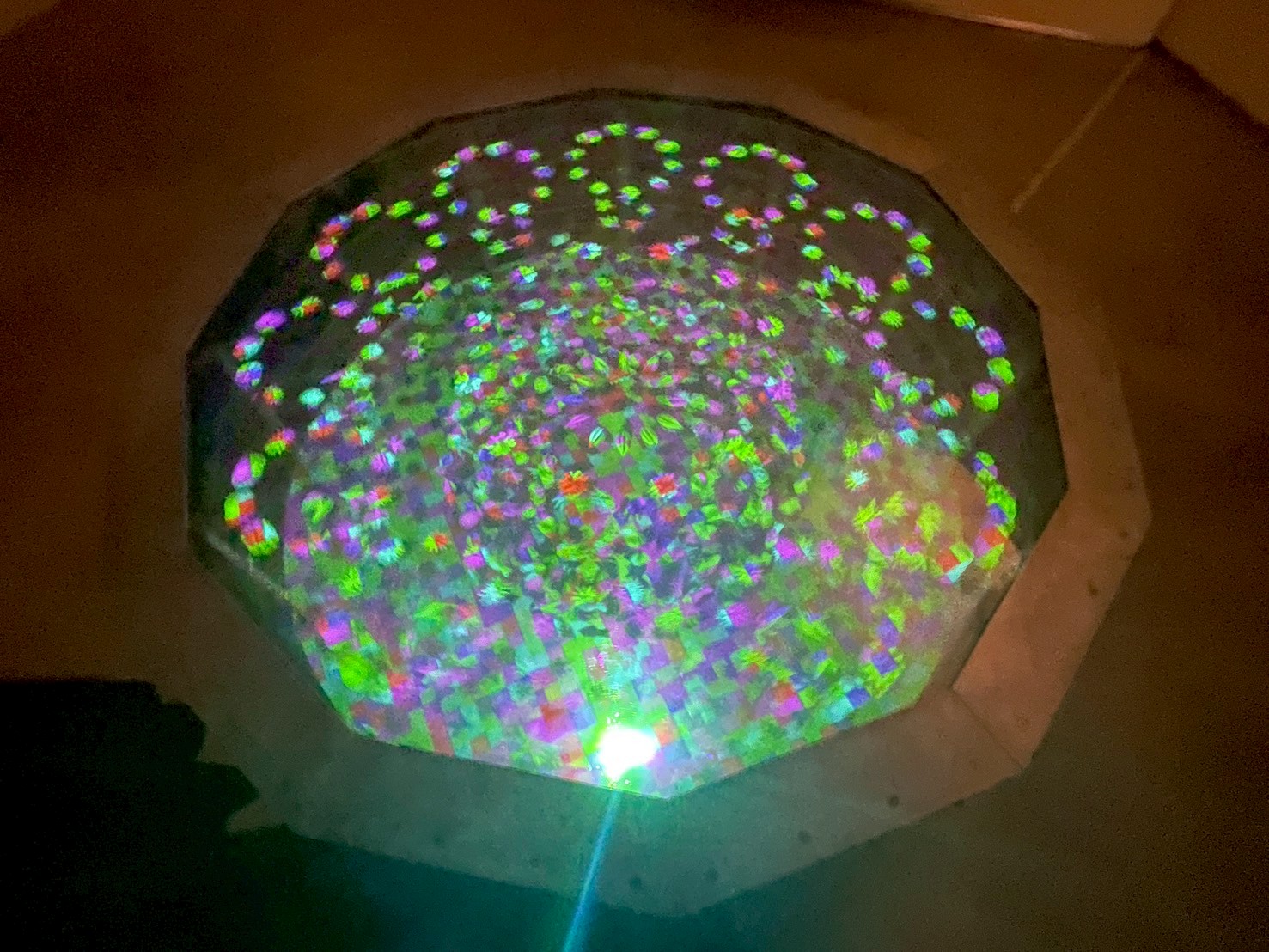

光の反射と残像で独特の空間を創出する石井勢津子(1946-)の作品群、

石井勢津子 左|《夏まつり(竹林イメージ)》、右|《草原から》、上|《夏まつり(文字イメージ)》

そして光の明滅によって生命の鼓動を思索する松村泰三(1964-)の《SCAN III》。いずれの作品も、単に「懐かしい」というノスタルジーに浸らせるのではなく、現代の私たちの目にも新鮮な驚きと発見をもたらす強度を保っていた。それは、作家たちの普遍的な造形力と、修復チームの卓越した技術力の賜物に他ならない。

松村泰三 《SCANⅡ》

創造の拠点enoco ― 過去と未来が交差する場所

この記念碑的な展覧会の舞台となった大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]は、本企画を開催するに最も相応しい場所であったと言えるだろう。enocoが位置する江之子島は、明治時代に初代大阪府庁が置かれた、まさに大阪の行政と文化の中心地であった歴史を持つ。現在の建物も、1938年に建てられたモダン建築である大阪府工業奨励館附属工業会館をリノベーションしたもので、その空間自体が大阪の近代化の記憶を宿している。

2012年に開館したenocoは、単なる展示施設ではない。アートやデザインの力で社会課題の解決に取り組むことをミッションに掲げ、展覧会、ワークショップ、セミナー、相談事業などを通じて、多様な人々が集い、交わる創造の拠点である。そして重要なことに、enocoは「大阪府20世紀美術コレクション」の管理活用をその事業の柱の一つとしている。つまり、enocoにとって今回の「Re:boot」展は、自らが守り、活用すべきコレクションに新たな光を当て、その価値を府民と共有するという、施設の使命そのものを体現するプロジェクトであった。歴史的な土地と建物で、歴史的な作品を、未来へと繋ぐ。enocoは、本展を通じてその存在意義を改めて示したのだ。

大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]

enocoが灯す、未来への光

「Re:boot」展は、多くの示唆に富む展覧会であった。それは、日本のメディア・アート史の黎明期を追体験する貴重な機会であり、同時に、文化遺産の保存がいかに困難で、そしていかに重要であるかを物語る生きた教材でもあった。地下駐車場での忘却という負の歴史を、大阪・関西万博という未来への希望へと繋げた本プロジェクトの意義は計り知れない。そして、その舞台となった大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]は、歴史的建造物の中で、まさに過去と未来を繋ぐというその使命を見事に果たした。この再起動された光は、一過性の灯火で終わらせてはならない。本展を始まりとして、全国に眠る数多の文化遺産に光が当てられ、それらが未来を照らす確かな灯火となることを、心から願うものである。

Re:boot ひかりの再起動・セビリア万博の記憶 ~大阪府20世紀美術コレクションによるサイエンス・アート展~