日田直希 個展 展示風景

🔳開催概要

日田直希展

会期:2019年8月26日(月)〜8月31日(土)

会場:Gallery HAKU kuro

大阪のビジネス街の一角、西天満。ここにその名の通り「白」と「黒」、二つの展示空間を持つギャラリー白がある(※1)。2019年8月、その漆黒の空間「KURO」で、観る者の記憶の深層に静かに語りかけるような展覧会が開催された。樹脂やガラス、光といった素材を巧みに用い、物質と感覚の境界を探る作品世界を構築する現代美術家、日田直希の個展である。

日田は、立体、平面、インスタレーションと多様な形態を横断しながら、一貫して素材の持つ物理性と私たちの内なる感覚が交差する領域を探求してきた。その活動は自身の制作に留まらず、2015年にはキュレーターとして企画展「Erosion / Transfiguration―侵蝕と変容の先の関係性へ―」を手がけるなど、現代美術の文脈において思索を深めてきた。この2019年の個展は、そうした彼の探求の軌跡において、詩情豊かな物語性とコンセプチュアルな物質性が結実した、重要なマイルストーンとして位置づけられるだろう。

展示風景

記憶の器 ― 劣化さえも物語る樹脂の薔薇

ブラックキューブに足を踏み入れると、スポットライトに照らし出された作品群が静謐な存在感を放つ。《花束を君に》、《白と黒》。宇多田ヒカルの楽曲から着想を得たというこれらのタイトル作品は、プリザーブドフラワーの薔薇を透明なクリスタルレジンに封じ込めている。特に《花束を君に》は、「花束を贈る」という一回性の行為を永遠に留めようとする試みだ。

《花束を君に》

しかし、日田の真髄は、この「永続性」という第一印象を裏切る点にある。彼が選択したクリスタルレジンは、恒久的なアクリルとは異なり、生まれた瞬間から「劣化」という時間を内包する素材だ。紫外線や空気中の物質と反応し、その透明な体は徐々に、しかし確実に琥珀色へと変容していく。

つまり、作品はギャラリーで完成するのではなく、所有者と過ごす時間、その場の光や思い出を吸い込みながら、10年、100年という歳月をかけてゆっくりと「完成」へと向かうのだ。ここに、日田がキュレーションでもテーマとした「変容」への深い洞察がうかがえる。封じ込められた薔薇の儚い美と、それを包む樹脂の避けられない劣化。この二律背反が重なるとき、作品は単なるオブジェを超え、持ち主とのかけがえのない時間を刻む「記憶の器」となる。

《花束を君に》 2019 素材:クリスタルレジン、プリサーブドフラワー、るつぼ、プライマー、木材、水彩塗料

同じく薔薇を用いた《白と黒》は、光と影の効果をより深く探求する。黒に近い真紅と純白の薔薇を封入したキューブをLEDが内側から照らし、揺らめく光の像を壁や天井に描き出す。作家が意図的に残した無数の気泡は、完璧な透明性を拒むことで、まるで炭酸水の中を立ち上る泡のように、時間の流れや生命の息吹を感じさせる。そして同時に、鑑賞者はこの気泡の集積に、自らの内面や記憶の底に沈殿していた曖昧な感情や風景を投影し、内面を映し出すスクリーンとして受け取る。それは、所有者と共に「劣化」を楽しむという《花束を君に》のコンセプトとも共鳴し、観る者の内省を深く促すのである。

《白と黒》 2019 素材:ドライフラワー、LED照明、木材、プリサーブドフラワー、クリスタルレジン、板ガラス、ガラスキャニスタ

《白と黒》 2019 素材:ドライフラワー、LED照明、木材、プリサーブドフラワー、クリスタルレジン、板ガラス、ガラスキャニスタ

日常に潜む詩情の断片 ― ガラスと光が捉える一瞬

展覧会のもう一つの軸は、日常に潜む詩的な瞬間をすくい上げる作品群だ。《真夏の驟雨》は、厚い板ガラスにアクリルの立方体やキューブを配置し、雨粒を模したレジンを垂らしたインスタレーションである。一見、無機質でモノクロームな印象を受けるこの作品は、日田が一貫して取り組んできた「空」のシリーズに連なるものだ。アクリルの立方体を覗き込むと、その内部には夕焼けのオレンジ、太陽に輝く雲といった、色彩豊かな空の断片が封じ込められている。

《真夏の驟雨》 2019 素材:厚板ガラス、アクリル立方体、写真ラベルシート(透明)、クリスタルレジン、アクリルキューブ

「驟雨(しゅうう)」とは、夏の季語でもある「にわか雨」や「通り雨」を指す。ありふれた日常の風景が、夏の夕立のように、突如として鮮やかな色彩を帯びて心に焼き付く瞬間。誰もが経験するであろうそんな一瞬の煌めきを、日田は無機質な素材の組み合わせによって見事に捉えてみせた。ガラスに垂らされたレジンの雨粒は、その下のガラスに光の雨を降らせ、作品に多層的な奥行きを与えている。私たちは、立方体というミクロな世界に広がる空を覗き込むことで、自分自身の記憶の中にある「特別な一瞬」を呼び覚まされるのだ。

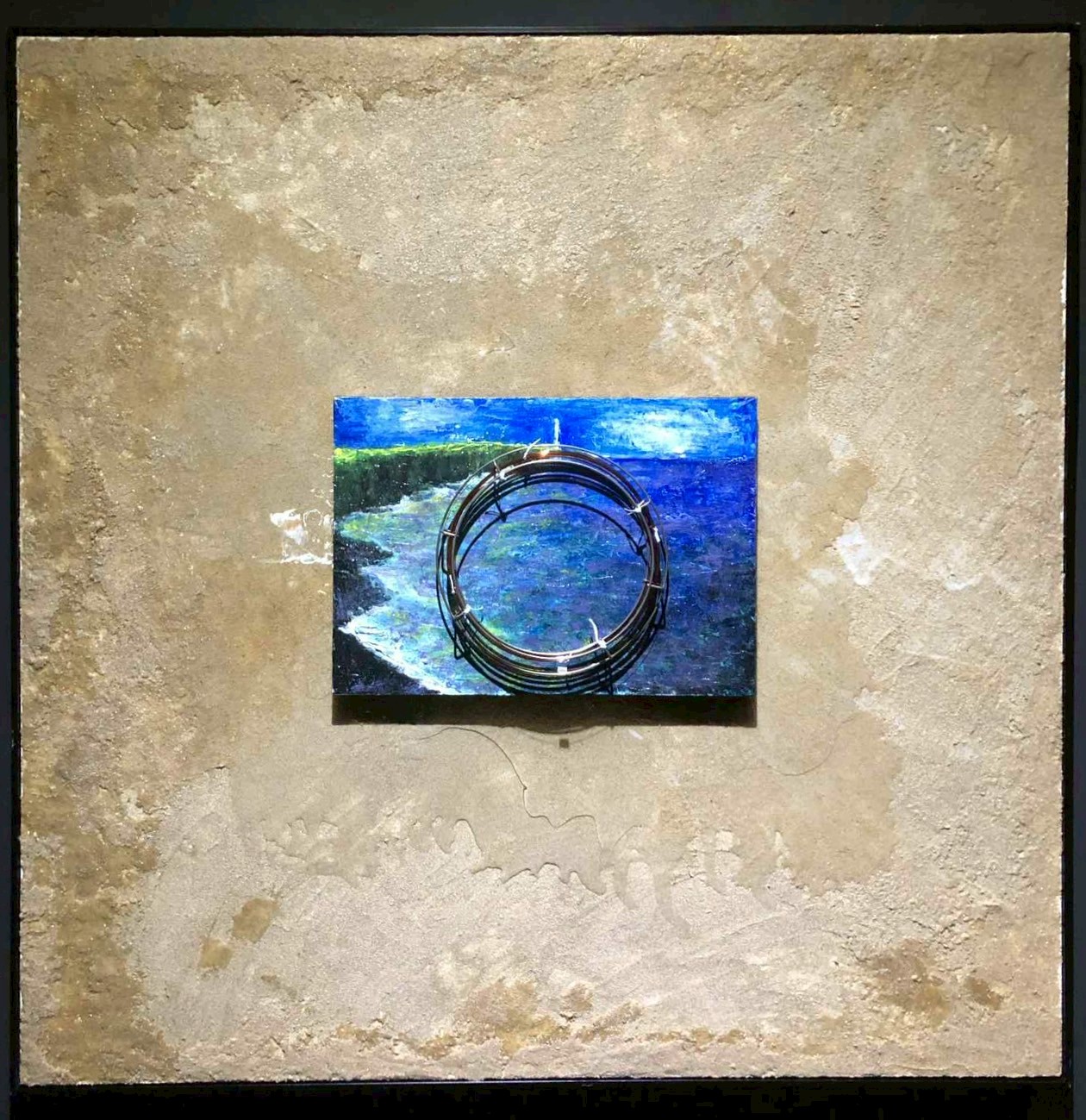

この「記憶の断片」というテーマは、《いつかの波音》でより個人的、かつ重層的な展開を見せる。海砂を敷いたキャンバスの上に、波を思わせるレジン、そして作家が学生時代に描いたという古い海の絵。過去の自分と現在の自分を接続するこの試みは、極めて私的な行為でありながら、観る者にも自らの時間の積層を意識させる。中央に据えられた螺旋状のガラス管「カラム」(化学分析機器の部品)は、20数年という時の経過の中で醸成された記憶や思考が抽出されるかのようだ。それは、個人的な記憶が普遍的な時間の流れの中でいかにして意味を持つのか、という問いを私たちに投げかけている。

《いつかの波音》 2019 素材:S30号木枠、海砂、F5号パネル、クリスタルレジン、ガスクロカラム

対をなす《君の右耳から》では、サイアノタイプ(日光写真)という古典技法でガラスに焼き付けられた「耳」の像が、過去と未来を繋ぐモチーフとして現れる。海や空を想起させる深い青は、「青写真」という言葉が示すように、まだ見ぬ未来の計画をも暗示する。モチーフの耳は、外界の音を拾う器官であると同時に、内なる声に耳を澄ますという行為の象徴でもある。日田の作品群は、このように多様な素材と技法を駆使しながら、私たちの日常に散りばめられた詩的な断片を拾い集め、再構成してみせるのだ。

《君の右耳から》 2019 素材:0号キャンバス、クリスタルレジン、透明ラベルシール、封ビン、星の砂、ビーカー、板ガラス

記憶と時間を巡る内なる旅路

日田直希の作品は、社会的なメッセージを掲げるのではなく、その眼差しは、常に個人の内面、積み重ねてきた時間と記憶に向けられている。情報が洪水のように押し寄せ、常に外部に新しい価値を求めがちな現代において、彼の作品は、真に価値あるものは自分自身の内にこそ宿っているという、静かだが確固たる事実を思い出させてくれる。

作品が内包する「劣化」や「時間の経過」という概念は、私たち自身の生とも重なり合い、深い共感を呼ぶ。詩的なモチーフによって記憶の普遍性に触れるその手法は、現代美術が持ちうる最も誠実な役割の一つと言えるだろう。この展覧会は、彼が今後さらに深化させていくであろう、物質と感覚を巡る思索の確かな萌芽を感じさせるものであった。

当時のギャラリー白

※注1

ギャラリー白は2025年3月に閉廊・移転し、同年年7月より「星光画廊(SEIKO GALLERY)」として新たな活動を開始している。

SEIKO GALLERY 公式サイト

______________

■日田直希がキュレーションした展覧会

「Erosion/ Tranfigurationー侵蝕と変容の先の関係性へー」京都・瑞雲庵 – 公益財団法人西枝財団|Nishieda Foundation