展覧会イメージ画像 画像提供:姫路市立美術館

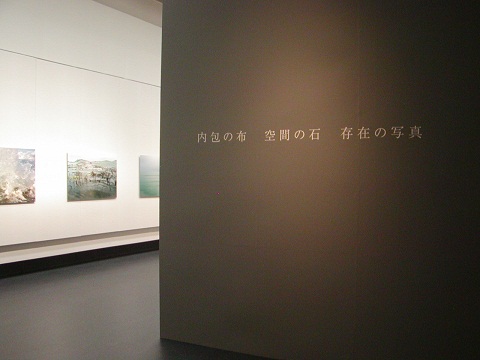

郷土作家展 吉本直子・久保健史・浅田暢夫:内包の布 空間の石 存在の写真

会期:2012年9月13日(木)~10月21日(日)

会場:姫路市立美術館

姫路城を望む赤煉瓦の姫路市立美術館を舞台に、播磨地域にゆかりのある作家、吉本直子、久保健史、浅田暢夫の三人展が開催された。本展は、布、石、写真という全く異なるメディウムを用いながら、三者三様の表現世界が共鳴する質の高い試みである。展覧会のパンフレットは三作家を「かつて人が纏ったシャツのシミに命の痕跡を見出す吉本、大理石の造形により、サイトペシフィックな空間をつくり出す久保、写真を撮影することで自然と場所について考える浅田」と紹介する。本稿では、これら異質な作品群を貫く「境界」という主題を軸に論じたい。

ここで言う境界とは、作品との対峙を通じて鑑賞者の意識に立ち現れる分水嶺のことだ。吉本直子の《内包の布》は、古着のなかに生の痕跡と死の気配を同時に定着させ、生と死の境界を提示することで生命の意味を問いかける。久保健史の《空間の石》は、鑑賞者が展示空間へ踏み込むか否かという心理的な境界線を設け、その選択によって作品体験を根底から変容させる。そして浅田暢夫の《存在の写真》は、人間が引いた日常という境界を越境し、自然の深奥から「人であること」の根源を問う。以下、各作家の作品世界を具体的に見ていく。

吉本直子 内包の布 — 生と死の境界に積まれた時間の痕跡

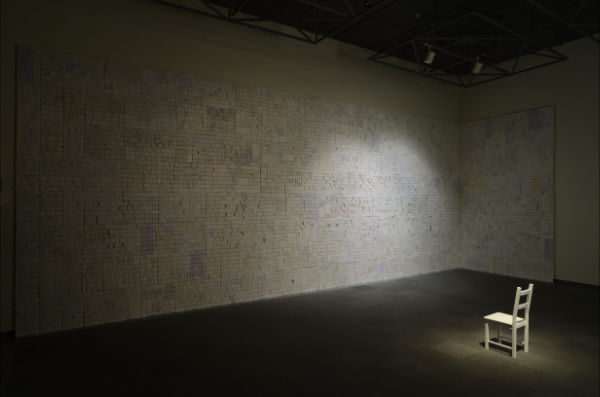

展示室の壁面を埋め尽くす、無数の白いブロック体。そのレリーフ状の表面は、近づけば襟や袖口、ボタンといったシャツのディテールであり、一つ一つが古着を圧縮したものであることがわかる。随所に見られる染みや黄ばみは、それがかつて誰かの身体を包んでいた時間を物語る。吉本は、集めた古着を糊で固め、ブロック状のモジュールとして構成する手法を採る。

インスタレーション《鼓動の庭》が広がる空間は、静謐と厳粛さに満ち、さながらカタコンベ(地下墓所)を思わせる。一つ一つのシャツが失われた身体の痕跡であるならば、この比喩はあながち間違いではないだろう。中央に置かれた一脚の椅子は、鑑賞者にこの無数の生の集積と対峙することを促す。それは自己との対話に他ならない。幾千もの人生の記憶が刻まれた壁を前にすると、個人の苦悩さえも、人類史のなかで繰り返されてきた普遍的な営みの一部であるという、ある種のやさしい諦めと安堵が訪れる。

吉本直子《鼓動の庭》2012 画像提供:姫路市立美術館

別室の《白い柩》は、巨大な立方体の対面する壁から、固められた無数の袖が内部空間へと突き出された作品だ。その光景は、互いに届かぬまま伸ばされた腕のようであり、硬直した布からは魂の叫びが聞こえるかのようだ。人は誰かを求めずにはいられない。出会いと別れを繰り返す宿命のなかで、私たちを傷つけるのも人なら、癒すのもまた人である。母の腕から始まり、やがて誰かを抱きとめる腕へと変わっていく生の連鎖。その根源には、誰かを愛し、愛された記憶、あるいはその渇望があるのではないか。肉体が滅びた後に残されるのは、その愛にまつわる記憶の集積である。作家は、古着という「抜け殻」を通して、生と死の境界を可視化し、鑑賞者に人生における真の価値とは何かを鋭く問いかける。

吉本直子《白の棺》2006 画像提供:姫路市立美術館

久保健史 空間の石 — 鑑賞者を招き入れる心理的境界の向こう側

カタチの中に見るお気に入りの部分

その部分は全体を支配しているようにおもえた

ボクの彫刻は一つの部分に支配されながらカタチになる

※本展覧会 図録 20頁 作家 久保健史によるテキストより

大理石でできた彫刻群は、その捉えどころに戸惑うかもしれない。公開制作も行われたという久保の作品の神髄は、展示室の境界線の外から眺めているだけでは理解できない。

その証拠に、作家自身のものと思しき靴が柵の内側を指し示すように置かれ、鑑賞者を作品世界へと招き入れる。靴を脱ぎ、物理的・心理的な境界を越えて足を踏み入れた先には、作家の手による案内図がある。そこには、《四角い魔法の森と神様のルージュ》《死を忘れない湖、と森》など、詩的なタイトルが付された作品群が点在する。鑑賞者はそこで、作家が大理石で特定の「何か」を造形したのではなく、石というメディウムを用いて特異な「空間」そのものを創造したのだと気づかされる。

例えば、作品《空気の中》は立方体の大理石の内部に、逆円錐形のオブジェが一点で着地するという絶妙な均衡を保つ。数トンの質量を持つ石塊の内に穿たれた空洞は、それ自体がひとつの宇宙を内包し、周囲の空間と呼応しながらその場の質を規定する。作品群の間に配されたヴィンテージの椅子に腰掛ければ、彫刻がまるで最初からそこにあったかのように空間に溶け込んでいるのがわかる。そこは、久保が構築した個人的な宇宙であり、彼の美意識が支配するワンダーランドなのだ。

久保健史《空気の中》2012 画像提供:姫路市立美術館

壁面の陳列ケースにところ狭しと並ぶ、久保の膨大なプライベートコレクション《ものもの。》もまた、その美意識を構成する重要な要素である。重厚な大理石とポップな小物という異質な要素の共存が、この空間の独自性をさらに強固にしている。この豊饒な体験は、鑑賞者が展示エリアに踏み込むという境界越えの行為によってのみ、もたらされるのである。

久保健史プライベートコレクション《ものもの。》1997-2012 画像提供:姫路市立美術館

浅田暢夫 存在の写真 — 人と自然を分かつ境界を越える眼差し

写真家・浅田暢夫は、人間と自然との境界へと鑑賞者を誘う。浅田の実家近く、福井県高浜町の浜辺で撮影された《海のある場所》シリーズは、海のただ中から、その刻一刻と変化する表情を捉えたものだ。

海の中に入り、潮の香り、波の動き、海水温、波しぶきを全身で受け止め、海に抱かれながら捉えた一瞬は実に多彩だ。月光を反射し銀色に輝く波間の泡、穏やかな夕陽に染まる浜辺に崩れ落ちる波、七色の虹を遠く背に抱える暗い海と鮮やかな空のコントラスト。鑑賞者の視線は、作家の身体感覚と一体化する。

しかし時に、自然はその荒々しい本性を剥き出しにする。光を呑み込む漆黒のうねりは、水平線が鑑賞者の目線より遥か上にあることを示し、抗いがたい自然の脅威を突きつける。そのイメージは、鑑賞者が安穏と暮らす陸の存在であることを改めて認識させ、人間と自然との間に存在する絶対的な境界線を意識させる。

浅田暢夫《海のある場所》1997-2012 画像提供:姫路市立美術館

もう一方のシリーズ《杜(もり)》は、森に棲む動物たちの姿を捉える。しかし、それらは単なる動物写真ではない。木々の間からこちらを静かに見据える一匹の鹿。その眼差しは、人間を決して内なるものとして受け入れない。彼らの領域(テリトリー)から向けられる視線は、私たちの人間中心的な世界観を揺さぶり、そこには私たちとは異なる理(ことわり)で営まれる生命圏が存在することを突きつける。その峻厳な生命の輝きに触れるとき、人は自らが生きることの尊厳を再認識するだろう。

》2011-2012.jpg)

浅田暢夫《杜(もり)》2011-2012 画像提供:姫路市立美術館

浅田の作品は、海や山といった、人間の生活圏の外側にある世界へと私たちの眼差しを向かわせる。その境界を越える視覚体験は、単なる驚異や感動に留まらない。それは、人間という存在のあり方を、より大きな生命の環(わ)の中に位置づけ直し、再考を促す知的な旅なのである。

境界をめぐる三つの問い

本展は、布、石、写真という異質な素材を扱いながら、「境界」という通底する主題を見事に浮かび上がらせた。吉本は古着を介して生と死の境界を、久保は鑑賞者の参加を促すことで作品と空間の境界を、そして浅田はレンズを通して人間と自然の境界を、それぞれ探求した。三人の作家が提示する多様な「境界」との対峙は、単なる美術鑑賞に留まらない。それは、自己と他者、存在と不在、そして人間と世界との関係性を再考させる、根源的な問いを私たちに投げかける経験であった。この知的な刺激に満ちた試みは、郷土作家展という枠組みを超え、現代アートが持ちうる普遍的な力を証明している。

初出 「現代アートのレビューポータル Kalons」2012年11月24日公開