GALLERY ZEROが入居する大阪の京ビル

西太志個展「遠くで降る雨:Rain Falling in the Distance」

会期:2025年6月14日(土)~7月12日(土)

会場:GALLERY ZERO

2025年6月14日~7月12日まで、大阪のGALLERY ZERO(ギャラリーゼロ)にて西太志(Taishi Nishi)個展「遠くで降る雨」が開催された。

まるで音のない映画のワンシーンのように、詩的でどこか不穏な気配を纏うタイトルである。

「遠くで降る雨」という言葉は、直接的な光景ではなく、気配や余韻を感じ取る感性の働きを象徴している。目には見えず、耳にも届かない場所で起きている雨の存在は、過去の記憶や届かぬ想い、他者の感情といった、私たちが容易に触れられない内的世界を想起させる。空間的な距離は、そのまま心の距離にも重なり、雨はやがてこちらにも降り注ぐかもしれないという予兆としても現れる。見えないものに耳を澄ませる、その静かな姿勢こそが、このタイトルの奥深さを支えているといえるだろう。

GALLERY ZEROのディレクターである高森広大氏(以下、高森ディレクター)は、本展について、次のように語っている。

『西太志はこれまで、少年が抱える暴力性や不安を「怪物」というキャラクターを通じてキャンバスに物語として紡いできた。2017年、当画廊で開催した初個展「指揮者(CONDUCTOR)」で提示したモチーフと、その後に展開されたキャラクター群が、今回はより強く融合し、絵画としての密度が格段に深まったと感じている。その意味で、「遠くで降る雨」は西のこれまでの制作の集大成である同時に、今後の方向性を鮮やかに照らし出す展覧である』。

本展は、一見した穏やかな印象の奥に、予期せぬ異質なイメージが潜む、多層的な視覚体験を有するものであった。本稿では、作家・西大志が仕掛けた視覚的な罠と、その奥に秘められた現代の神話の深層に迫りたい。

展覧会風景 左《なんて柔らかな抱擁:What a Soft Embrace》 2025、右:《雨の唄:Song of the Rain 》2025

画家 西大志 プロフィール

まず、西大志(Nishi Taishi、1983年大阪府生まれ)について紹介したい。西は、京都市立芸大大学院絵画専攻油画修了(2015年)、現在は静岡県を拠点に活動している。彼の制作は、木炭ドローイングを出発点に油彩画へ展開し、さらに黒い陶土や衣服に泥を施して焼成する立体造形へと越境する多様な表現を含んでいる。その表現主題としては、「虚構と現実の境界」や「匿名性」が据えられており、覆面やマスクをまとった少年像をモチーフに、素顔と作り顔との曖昧な領域を鋭く描き出してきた。

画面には、まるで物語の「断片」、あるいは映画のワンシーンのような余韻が漂い、「枠に収まらない」「決まりきった答えを拒む」作風によって観る者の想像をかき立てる。一見静かな様相に見えるが、そこには見え隠れする何かが息づいている─そういった画面構成は、まるで映画の一場面や小説の一節のような静かな余白をたたえる。その独特の余白が、国内にとどまらず海外でも高く評価されている。

大阪 GALLERY ZEROについて

また、会場を訪れる前にぜひ知っておきたいのが、今回の主催ギャラリーである「GALLERY ZERO(ギャラリーゼロ、大阪・京町堀)」の存在だ。1993年、高森ディレクターによって開廊された同ギャラリーは、日本の現代絵画、なかでもペインティングに軸足を置いた実力派として知られている。

開廊以来、桑原正彦や坂井淑恵といった日本のペインティング界を牽引してきたベテラン作家をはじめ、矢部奈桜子や保坂毅といった次世代を担う若手作家の紹介にも積極的に取り組んできた。2016年以降は、横野明日香や西太志といった、ダイナミックでスピード感あふれるストロークを特徴とする若手ペインターの参加により、表現の幅をさらに広げている。また、1970年代から現代陶芸と現代美術をつなぐ存在として活動してきた西村陽平にも注目し、多角的な視点から日本の現代美術の可能性を切り拓いてきた。近年では、荒川朋子など新進気鋭の作家もラインナップに加え、現代絵画の未来を見据えた取り組みを続けている。

高森ディレクターは、大阪を拠点としながらも日本全国、さらには海外に向けても積極的に作家を紹介しており、その眼差しは「ギャラリストならではの審美眼」と高く評価されている。本展にも、その揺るぎない理念が色濃く反映されている。

静謐と物語が共存する空間

会場に一歩入ると、まるで雨音が聞こえてくるかのような空気と静けさが充満しており、タイトル作品が描く「気配」や「匂い」が瞬時に身体へと流れ込んでくるようだ。空間には静かな緊張感が満ちている。しばらく眺めていると、この展覧会は、大きく分けて二つの異なる作品群によって構成されているのが見て取れる。一方の壁には風に揺れる草原や闇を思わせる、ストロークを主体とした抽象性の高い連作が並ぶ。これらは自然の営みや時間の流れといった大局的な視点を感じさせる。対して、もう一方の壁には木によじ登る白い獣や、人と蛇が絡み合うような神話的な情景を描いた、より具象的で物語性の強い大作が掛けられている。

この配置は、西の世界観の二面性、すなわち森羅万象の働き(マクロ的)と、生命のドラマ(ミクロ的)を同じ空間で響き合わせる試みではなかろうか。抽象的な風景の中の神話的な獣の気配、具象的なドラマの背景には、抗いがたい自然の法則があることを鑑賞者は無意識に理解する。個別の作品が、空間全体の関係性の中で、より豊かな意味を帯び始めるのである。

会場風景

会場全体を支配するのは、緑、黒、そしてキャンバスの地の色を思わせるセピア調の色であり、一見するとモノクロームのような抑制された印象だが、この統一された色調が会場に詩的な雰囲気を醸し出している。しかし、作品に一歩近づけば、その印象は見事にくつがえされる。一本一本の力強いストロークや、塗り重ねられた絵肌の奥に鮮やかな青や黄、純粋な白といった多彩な色彩が複雑に織り交ぜられているのが見えてくる。この隠された色彩は、風景の中の光の移ろいであり、登場人物の内面の揺らぎを暗示するかのようだ。抑制された色調という第一印象の奥に豊かな色彩を潜ませることで、西の絵画は静かな画面の中に時間的な深みと感情的な奥行きを獲得している。

その影響により、完成した作品がただ並んでいるのではなく、空間全体が思索の場として成立している。静かな奥深い物語の森をさまようように作品と向き合い、風景と物語、マクロとミクロ、静寂と躍動といった両極の間を行き来しながら、自分の中に新たなイメージと解釈、そして物語が育まれていく。それは西の作品による、深く、そして開かれた絵画体験だといえるだろう。

会場風景

こうした展覧会全体の構成の中で、特に象徴的な意味を持つのが、壁の一角を占める三連作《遠くで降る雨》《夕暮れの物語》《蛇の記憶》である。これらは独立した作品でありながら、物語の断片のように響き合い、観る者の想像力を静かに、しかし強くかき立てる。これまでの作家の軌跡を踏まえつつ、この三連作が示す新たな境地について考察する。

西はこれまで、少年性や内面に潜む不安、虚構と現実の境界をテーマに、「怪物」やゴーストといったキャラクターを用いて物語性の強い絵画を制作してきた。その作風は、時に映画のワンシーンを切り取ったかのようなドラマチックな構成を見せ、観る者を絵画世界へと引き込む力を持っていた。この三連作は、その物語性を継承しつつも、より象徴的で洗練された表現へと昇華されており、作家としての確かな「深化」を証明するものである。

左:《遠くで降る雨:Rain Falling in the Distance》、 真ん中:《夕暮れの物語:Story of Twilight》 、右:《蛇の記憶:Memory of the Snake》

《遠くで降る雨》― 物語の序章、あるいは結末

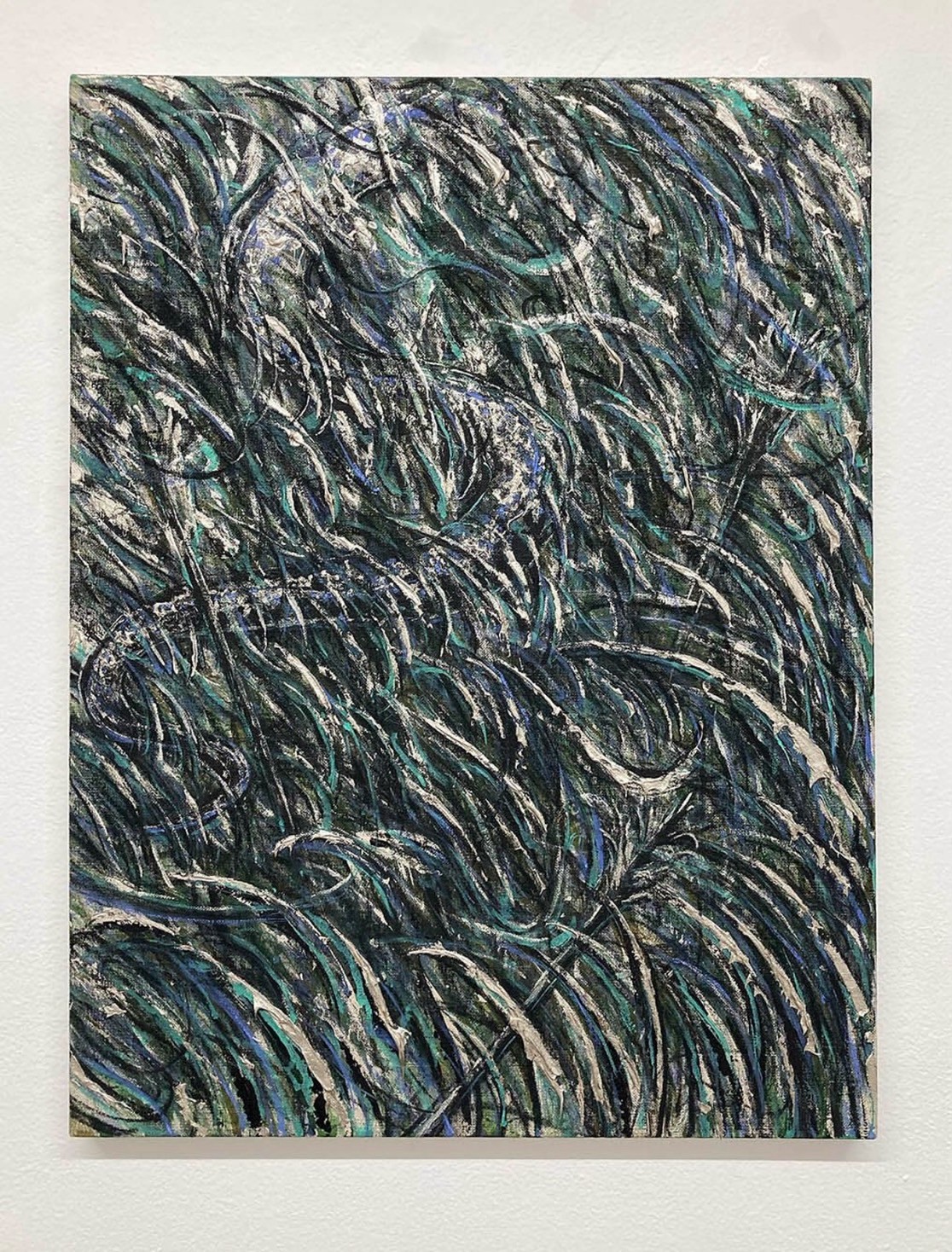

この作品は、一見すると風にそよぐススキの原野を描いた風景画のように見える。緑を主体とした無数のストロークは豊かな自然の息吹を感じさせる。しかし、その筆致を注意深く追っていくと、その穂先が降り注ぐ「矢」の群れであることに気づくとき、突如、平穏な風景は不穏な戦場に、あるいは神話的な試練の場へと変貌するのである。雨のように降り注ぐ矢は、天罰か、それとも暴力か、とめどもない苦しみか。キャンバスの地肌を大胆に残した余白は多くを語らず、かえって物語の広がりを暗示する。それは物語の始まりを告げる不穏な予兆であり、もしくはすべてが終わり時間だけが経過した結末の風景なのかもしれない。具象的な説明をすべて排し、ストロークそのものに意味を多層的に含ませるこの手法は、西の新たな表現といえるだろう。

《遠くで降る雨:Rain Falling in the Distance》 2025 60.8 × 45.5 cm 水性アルキド荷脂塗料、油絵具、木炭、キャンバス alkyd resin, oil and charcoal on canvas

《夕暮れの物語》― 静寂と記憶の交錯

中央に位置するこの作品は、観る者を深い闇へと誘う不気味さが漂う。マットな黒が支配する画面には、大地に突き刺さった無数の矢と、それらに絡みつく植物らしき青や緑の曲線が混沌とした重く静かなリズムを刻む。あたかも激しい合戦が終わり、勝者も敗者もなく何もかもが打ち捨てられ、ただ死の記憶だけが残された「つわものどもが夢の跡」を彷彿とさせる。この作品において「矢」は、前述の「遠くで降る雨」で見せた運動性を失い、過去の出来事の痕跡として存在している。

この絵の黒という色彩は、単なる闇ではなく、あらゆる出来事を飲み込んだ後の濃密な静寂と時間の経過を象徴するかのようだ。しかし、その静けさの奥に何者かの気配が潜んでいるような胸騒ぎを感じさせる。それは、この地で起こった出来事の記憶そのものか、あるいは新たな物語の胎動か。直線的な矢と有機的な植物のストロークの対比は、いわば無機的な暴力とそれでも生き続ける生命の記憶との対話を、画面上で実現させることに成功している。

《夕暮れの物語:Story of Twilight》 2025 60.8 × 45.5 cm 水性アルキド脂塗料、油絵具、木炭、キャンバス alkyd resin, oil and charcoal on canvas

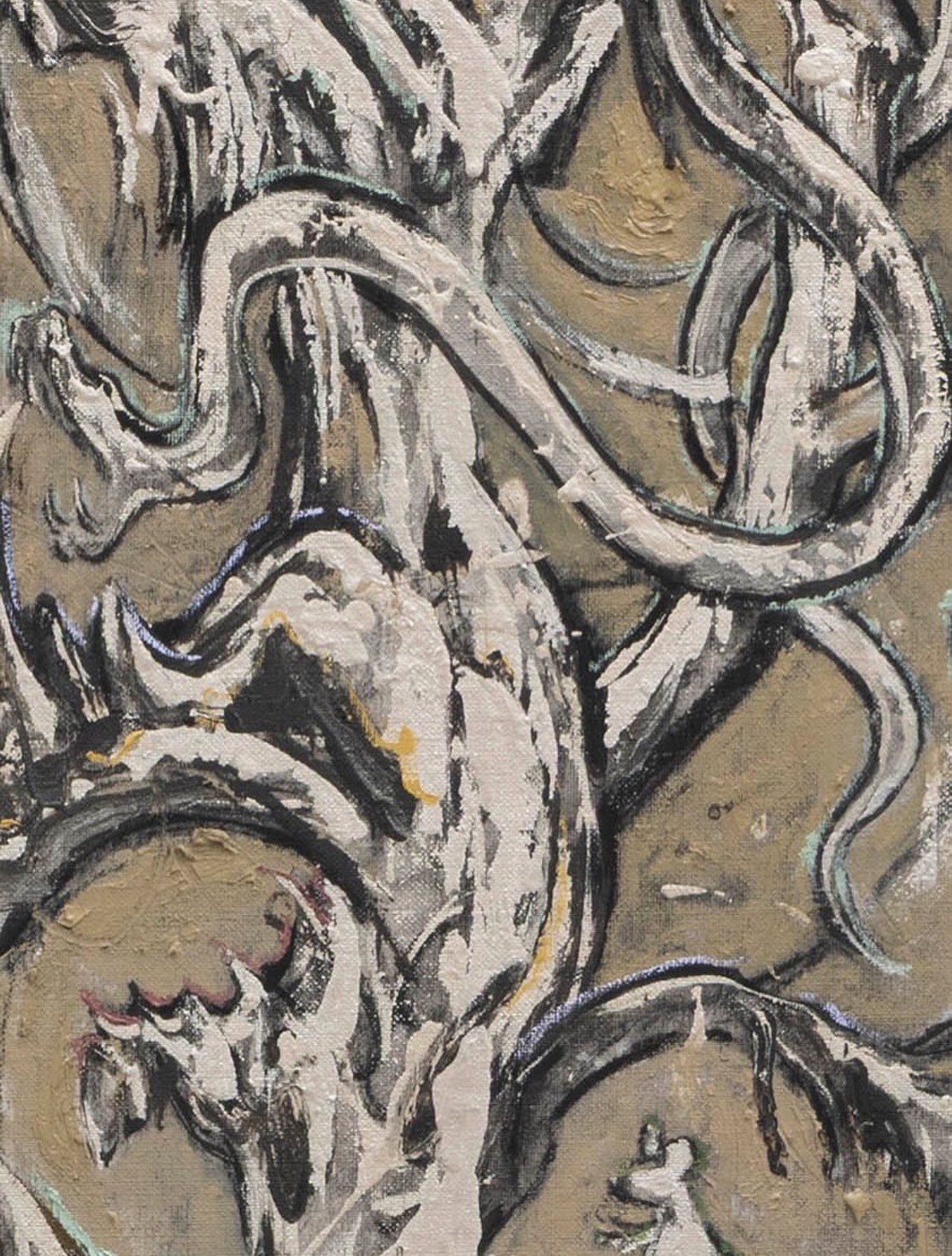

《蛇の記憶》― 象徴の退場と風の記憶

三連作の最後「蛇の記憶」では、画面を覆っていた「矢」の存在は後退し、物語は新たな局面を迎える。黒と白、そしてくすんだ緑を基調とした中に、稲妻のように走る青と青紫の線が、画面全体に緊迫感と生命の息吹を与えている。鞭のようにしなやかで力強いストロークは、緑の海原を吹き荒ぶ風を思わせ、絵具はキャンバスの上でぶつかり合い混ざりあい、そして削り取られているようにして重ねられている。クローズアップで見ると絵肌の物理的な厚みと凹凸が、半ば彫刻的に存在する。どこから見始めても、どこで視線を止めてもエネルギーの渦は途切れることがない。

しかし、混沌への没入は序章にすぎない。この作品の真の深淵は、その奥に潜む「形象」を発見したときに現れる。注意深く見るものだけが、その存在に気づく。

画面左上、無数のストロークに擬態し、闇の奥へと後退していく蛇の姿。この発見は作品の印象を一変させ、抽象表現主義の系譜を思わせるオールオーバーな画面は、突如として具体的な物語の入り口となる。死と再生、根源的な生命力の象徴である蛇。それをあえて潜ませ、鑑賞者の「発見」を促す構図に驚かされる。

彼が描くのは目に見える風景ではない。世界の表面下で絶えず蠢く生命の隠された律動、あるいは、無意識に眠る野生の記憶を蛇という象徴で引きずり出そうとしているのだろうか。蛇は、その「隠された秩序」や「原初的な生命力」の象徴であり、注意深く世界を観察しなければ、その存在に気づくことすらできない、ということを意味しているのかもしれない。

《蛇の記憶:Memory of the Snake》 2025 60.8 × 45.5 cm 水性アルキド樹脂塗料、油絵具、木炭、キャンバス alkyd resin, oil and charcoal on canvas

部分拡大《蛇の記憶:Memory of the Snake》 2025

この三連作は、西がこれまで培ってきた物語性を、より象徴的な次元へと引き上げたと言えるだろう。一見した風景画が突如として闘争の記憶へと変貌する《遠くで降る雨》、全てが終わり静寂に包まれた《夕暮れの物語》、そして象徴的な蛇が退場し新たな始まりを予感させる《蛇の記憶》。これらは連続した物語の断片でありながら、その解釈は観る者に完全に委ねられている。西は具体的な筋書きの代わりにイメージを提示することで、鑑賞者自身の内なる物語を呼び起こさせる。この開かれた物語構造こそ、西の絵画が持つ深淵さである。

三連作が展覧会全体の物語的な背骨を形成しているとすれば、他の個別の作品群は、その世界観をより豊かに肉付けし、テーマの深さを示すものである。特に、本展で強い存在感を放っていた次に紹介する二つの作品は、それぞれ静と動、内省と神話という対照的な側面から、作家の現在地を鮮やかに描き出している。

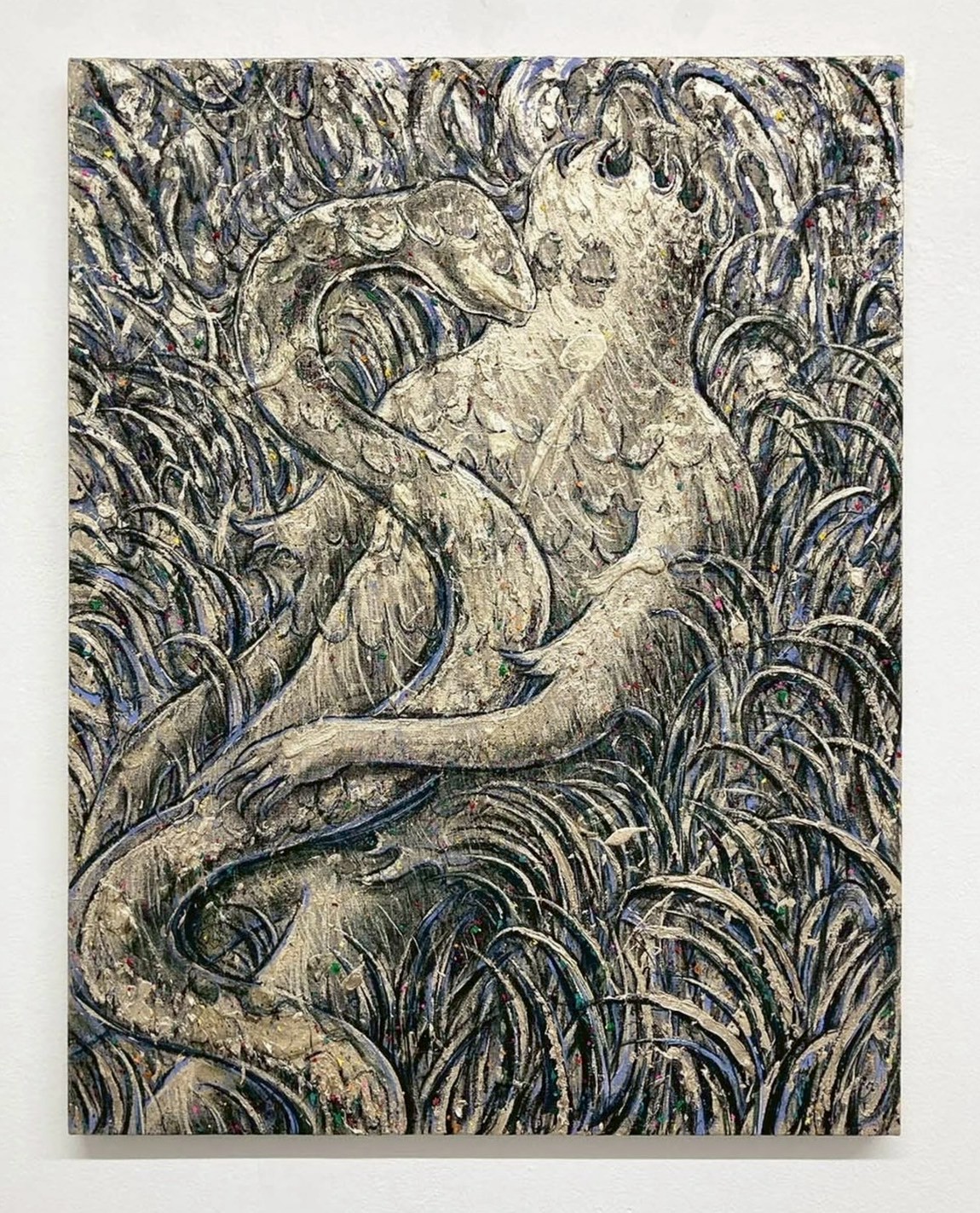

《なんて柔らかな抱擁》に見る、静かなる寓話

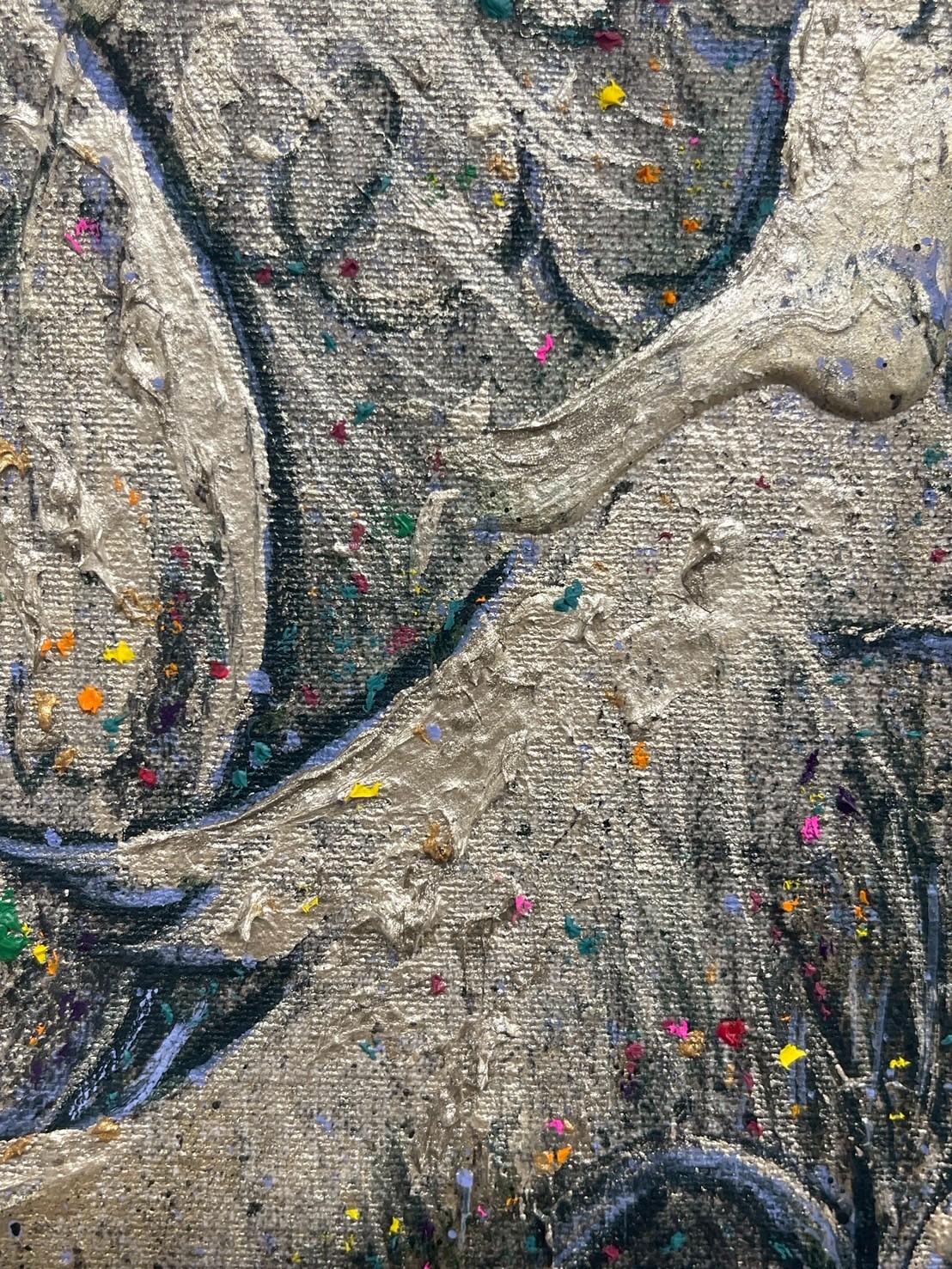

草むらで蛇に寄り添われ、目を閉じるマスクの少年の姿を描いた作品《なんて柔らかな抱擁》。この作品は、西が紡ぎ出す物語世界において、より内省的で静謐な側面を提示している。画面を覆うのは、作家の代名詞ともいえる、粘土を思わせるほどの立体的な絵具の層だ。白と黒を基調としながらも、無数の色彩の粒子が混ざり合い、複雑な深みを生んでいる。この物質的な厚みは、描かれた草むらの触感や、少年と蛇の生々しい存在感を直接訴えかけてくる。

モチーフに視線を移すと、その象徴性はとても豊かだ。マスクで顔を覆われた少年は、現代におけるコミュニケーションの断絶、あるいは自らを外界から守ろうとする繊細な自我を想起させる。彼に寄り添う何度も登場する蛇は、ここでは、少年の顔を愛おし気に覗き込む。その姿は、守護者とも、内なる声に耳を傾けるもう一人の自分とも解釈できる。作品タイトル《なんて柔らかな抱擁》とは、この異質な存在同士が織りなす、精神的な触れ合いを指しているのだろうか。物理的には硬質なマチエールと、精神的な「柔らかさ」との対比が、作品に不思議な詩情を与えている。それは、孤独の中で見出す束の間の安らぎを描いた、現代のお伽話なのかもしれない。

《なんて柔らかな抱擁:What a Soft Embrace》 2025 油彩、アルキド荷脂塗料、木炭、キャンバス 65.5 x 50.2cm

部分拡大 《なんて柔らかな抱擁:What a Soft Embrace》 2025

《唐突の木》に集約される、神話的世界の萌芽

一方、作品《唐突の木》は、動的で神話的な世界観を力強く打ち出した作品だ。これまで西の作品背景の多くを占めてきた混沌とした空間とは一線を画す、ベージュのフラットな背景。この新たな試みにより、中央にそびえる木とその周辺の生き物たちの存在感が際立ち、物語がより明確に浮かび上がる。

特筆すべきは、鑑賞者が見上げるような視点で構成された画面だ。これにより木の下から、斧を手に枝に立つ少年と思しき人物を見上げることになる。この構図は、モチーフの圧倒的な存在感を演出し、観る者を物語の目撃者として引きずり込む効果がある。斧を持つ少年、飛び交う鳥、枝に寄り添うフクロウ、蛇、蝙蝠、そして不気味なまでに力強く枝を伸ばす木。これらの要素は、生命の循環や闘争、破壊と創造といった根源的なイメージを想起させる。

作品解説にある「『チ』(※注1)を纏うアンデッドの少年」という言葉が示唆するように、この胸に矢が突き刺さる少年は生と死の境界に立つ存在なのかもしれない。また、死をその胸に抱いて生きているともいえるだろう。ここでいう「チ」とは、フクロウや蛇の隠喩・象徴でもある智慧や知識の「智・知」。信仰と知識、命と真理のせめぎあいを通して、“知る”ことの意味を問いかける。または、矢を受けた少年の「血」を意味するのであれば、その存在はより根源的で荒々しい力を帯びてくる。

これまでの作品で描かれてきたキャラクターや不穏なストロークといった要素がこの一枚に「集約」されているのが見て取れ、より大きな物語の始まりを予感させる。

《唐突の木:A tree suddenly appeared》 2025 130.8 × 90.0 cm 水性アルキド荷脂塗料、油絵具、木炭、キャンバス alkyd resin, oil and charcoal on canvas

部分拡大、上に蛇、左下に蝙蝠、右下に小動物 《唐突の木:A tree suddenly appeared》 2025

これら二作品は、西の世界が持つ二つの極、すなわち内省的な静けさと外向的な運動性を象徴している。厚い質感で孤独な魂の触れ合いを描く《なんて柔らかな抱擁》と、ダイナミックな構図で生命の闘争と循環という壮大な神話の始まりを告げる《唐突の木》。これらは対照的でありながら、どちらも西が追い求める「虚構と現実の境界」「見えないものの可視化」というテーマに深く根差していると言えるのではないだろうか。

知覚を揺さぶる「装置」としての絵画

西大志の個展「遠くで降る雨」は、単なる作品の陳列ではなく、鑑賞者の知覚を揺さぶる巧妙に仕組まれた「装置」であった。本稿で述べた「視覚的な罠」とは、まさにその体験の核心にある。ススキの原が矢の雨へと変貌するだまし絵的な仕掛け(《遠くで降る雨》)は、その最も直接的な現れであるが、その本質はより深く、すべての作品に通底している。オールオーバーな画面にカモフラージュされた見えざる蛇(《蛇の記憶》)、穏やかな抱擁に見える情景には異質な存在との緊張感(《なんて柔らかな抱擁》)が、唐突に現れる一本の木には古くて新しい神話の兆候(《唐突の木》)が、それぞれ潜んでいる。西が描くのは、特定の結末を持たない「現代の神話」である。

マスクの少年や、生と死のあわいに立つアンデッドは、現代に生きる人々の匿名性や不安の象徴であり、彼らが蛇やフクロウといった古来の象徴と交わるとき、物語は普遍的な次元へと飛躍する。しかし、その神話は教訓を語らず、むしろ問いを投げかける。この開かれた構造こそが、鑑賞者を単なる傍観者から、物語を紡ぐ当事者へと変える力を持つ。

「遠くで降る雨」とは。見えない場所で起きている出来事の気配であると同時に、私たちの内面で静かに降り始める解釈の雨でもある。西大志は、絵画という媒体を通して、見えないものを見るための回路を我々の内に拓いてみせた。それは、現代における絵画の可能性を大きく開いたといえるのではないだろうか。

(※注1)

高森ディレクターに確認したところ、作品解説にある「チ」は、魚豊原作のアニメ作品『チ。―地球の運動について―』からの引用とのこと。この作品は、地動説を巡る若き信念と葛藤を描いた重厚な物語である。「アンデッド」というモチーフも、アニメ表現において頻繁に登場するテーマであり、西が育ってきた世代の漫画・アニメ文化への親和性を示す。中央に描かれた少年は、これらの要素を一身に纏う象徴的な存在ではないか、という意味をこめて「チ」という言葉が使われているのである。

GALLERY ZERO Instagram(2025年7月14日確認)

■参考文献

・GALLERY ZERO 大阪の現代美術ギャラリー Contemporary Art Gallery in Osaka, Japan (2025年7月14日最終確認)

・西大志HP(2025年7月14日最終確認)

・西太志の止まらない創作。互いに結びつき伸びる絵画、立体、映像 | CINRA (2025年7月14日最終確認)

・TAISHI NISHI | TOKYO INTERNATIONAL GALLERY (2025年7月14日最終確認)

・西 太志|【公式】オオサカアートフェスティバル むすぶ・つながる・次代のアート、可能性。|大阪府(江之子島・中之島・御堂筋) (2025年7月14日最終確認)

・西太志 | Art Scenes アートシーンズ | お気に入りのアートが探せる、見つかる (2025年7月14日最終確認)

・西 太志 のアート作品 | 現代アートの販売・通販 | ArtSticker (2025年7月14日最終確認)