展示風景

大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

会期:2025年7月5日(土)~8月31日(日)

会場:大阪市立美術館

2025年7月5日から8月31日まで、大阪市立美術館で「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」展が開催されている。しかし、今回の展覧会は通常のゴッホ展とは毛色が異なる。ゴッホ自身というよりも、ゴッホを世界的な画家にしたゴッホ家の役割がフィーチャーされているからだ。

世界中でゴッホほど有名な芸術家はいない。たしかにモネやルノワールといった印象派の代表的な芸術家、ピカソやマティスのような20世紀を代表する芸術家と比べても、ゴッホと比較すると知名度が劣るだろう。ゴッホはその作品もさることながら、耳を自身で切断したり、自殺したり、作品が存命中は1点しか売れなかったり、生活費を弟テオにずっと支援してもらったりといったエピソード含めて、今日まで続く天才や狂気といった芸術家像を象徴する芸術家として有名なのである。

しかし作品単体として見た場合、確かに素晴らしいと思うが、印象派と新印象派の技法を継承すると同時に、フォーヴイスムや表現主義の移行期の作品群ともいえ、次々と現れる芸術運動の牽引者ではなかったこともあり、忘れられていた可能性もある。それがなぜ忘れられないどころか、ここまで著名になったのか。

弟の妻ヨハンナ・フォン・ゴッホ=ボンゲル(左)と弟テオドロス・ファン・ゴッホ(右)と甥フィンセント・ウィレム・ファン=ゴッホ(中央の子供)

本展はその謎の一端を示すものでもある。ゴッホの弟テオドロス(愛称テオ)は、ゴッホの没後わずか半年で後を追うようになくなる。そして、テオの妻であるヨハンナ・フォン・ゴッホ=ボンゲル(愛称ヨー)が、2人の没後、義兄フィンセントの膨大な作品を管理し、世に出すことに人生を捧げる。このヨーこそが、もう一人のテオといってもいいかもしれない。生前は弟テオがフィンセントを精神的、経済的に支え、没後、社会に認められる役割をヨーが果たすのである。

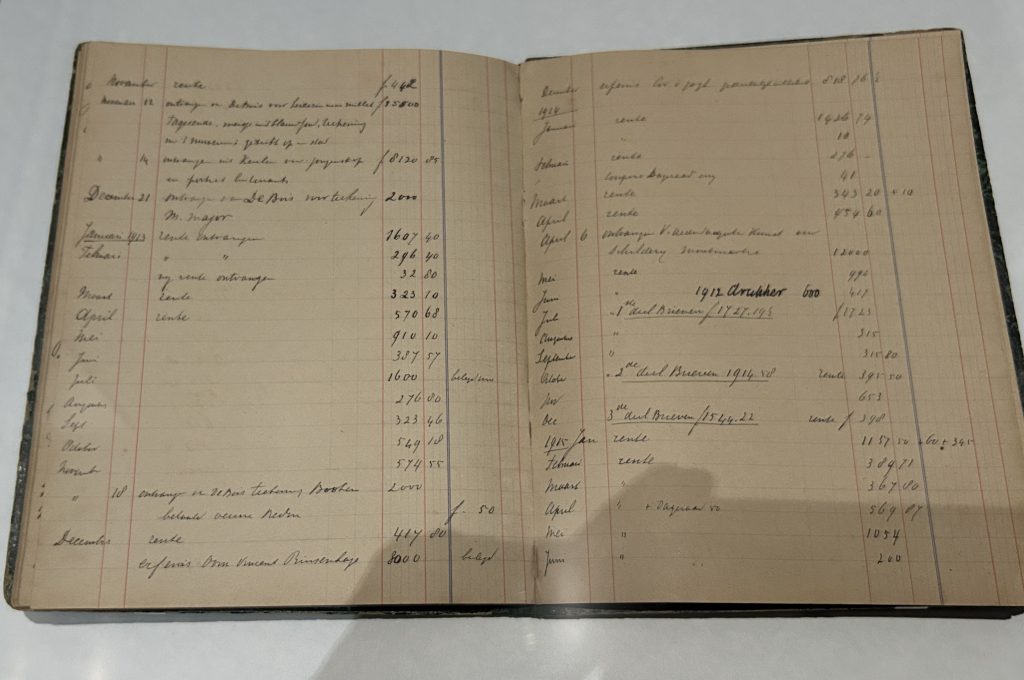

ヨーはゴッホの展覧会の企画に積極的に協力し、ゴッホとテオの手紙を編纂するなどして、ゴッホの評価を上げる。ゴッホの作品を各地の美術館に慎重に販売し、それ以外はゴッホ家のための作品として保管してきた。今回、ヨーが販売を記録した会計簿なども出品されている。そして、家族が愛した作品である《ひまわり》をロンドンのナショナル・ギャラリーの販売後、ゴッホの作品を売ることを終えて、コレクションの保全に移行する。その思いを受け継いだテオとヨーの息子、フィンセント・ウィレムは、フィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立し、美術館の設立に尽力する。

『テオ・ファン・ゴッホとヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルの会計簿』 1889-1925年 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵

今回そのように受け継がれてきたゴッホ家のコレクションから、30点以上のゴッホ作品に加え、ゴッホ兄弟のコレクション、新たに集められた関連作家の作品コレクション、ゴッホの手紙、ヨーの会計簿、幅14メートルの没入型の映像コーナーなど、様々な形でゴッホ家が受け継いだコレクションが集められた。第1章「ファン・ゴッホ家のコレクションからファン・ゴッホ美術館へ」、第2章「フィンセントとテオ、ファン・ゴッホ兄弟のコレクション」、第3章「フィンセント・ファン・ゴッホの絵画と素描」、第4章「ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルが売却した絵画」、第5章「コレクションの充実 作品収集」からなる。

私は最近、美術の脱宗教化と再宗教化という問題を考えている。そもそもモダンアートは、脱宗教化する過程で誕生している。そして、それが完全に実現されたのが印象派だといってよい。ロマン派や写実主義においても、ある程度、脱宗教化されていたが、その内容においてまだ宗教性を帯びていたといえる。脱宗教化において重要なことは、現実の肯定、生の肯定である。宗教においては、原罪と審判によって生が挟まれ、生まれる前と死後の倫理によって規定される。しかしコペルニクスやガリレオ、ニュートンといった科学革命以降、キリスト教的な世界観に疑義が起り、死の規範なしに、生を考える必要性に迫られるようになる。そのような崩れゆく世界観の中で生を考えることが近代哲学が生まれた背景だといえるが、美術においては、日本の浮世絵が果たした影響は大きい。浮世絵は、「憂世」が転じ、現世肯定した世俗的な絵だからである。

浮世絵が印象派以降のアーティストに与えた影響として、遠近法ではない視点の多層性、平面性や大胆な構図、色面の組み合わせ、植物の表現、和紙がうむ画面の微妙な揺らぎといった、視覚的、造形的な側面が指摘されることが多いが、キリスト教圏の人間にとって最大の驚きは、その現世肯定にあったのではないかと考えている。たしかに仏教においては、一切皆苦と言われるように現世否定の側面が強いし、それを全部は受け入れなかった日本でも、浄土信仰や閻魔のように、死後に裁かれたり、浄土を求めたりする信仰はある。しかし、キリスト教圏よりもはるかに、生を肯定する思想が強く、そもそも原罪のような強い罪の思想がない日本の浮世絵を見たとき、まったく異なる現実の捉え方を知ったのではないかと思う。それは科学革命、産業革命、市民革命以後に台頭した、中産階級の生を肯定する大きなきっかけになったに違いない。印象派は美術における生の否定から生の肯定という、コペルニクス的転回の切実さを理解しないとわからない。

残念ながらもう一方の主役である日本は、自分たちは彼らにどのようなインパクトを与えたか、今日においてもピンと来てないような気がする。それは西洋の美術において、宗教的な倫理観、宗教的モチーフを全く描かず、ひたすら現実を肯定するということが、いかに革命的なことなのか、ということである。それは宗教的な杖を持たずに、手ぶらで走るようなものだろう。そのようにドライブできたのも、浮世絵という別の指針ができたからに他ならない。今日、世界中で人気のある印象派であるが、日本で人気があるのは当然である。私たちの鏡を見ているようなものだからだ。しかし、それがどのような鏡なのか。当の日本人はわかっていないというのが実際だろう。

さて、そのような印象派の現世肯定の流れにおいて、ゴッホはどのように位置づけられるのか。ゴッホが牧師になろうとしていたことはよく知られている。だからこそ、ゴッホは浮世絵の持つ脱宗教性、キリスト教的な倫理観がない日本人がつくり出した現世肯定の絵画に裏返しの宗教性を見るのである。その意味では、ゴッホがもっとも浮世絵に執着したのも当然であろうし、模写をしたり、日本に近い光を求めて、フランスのアルルに移動したりしている。

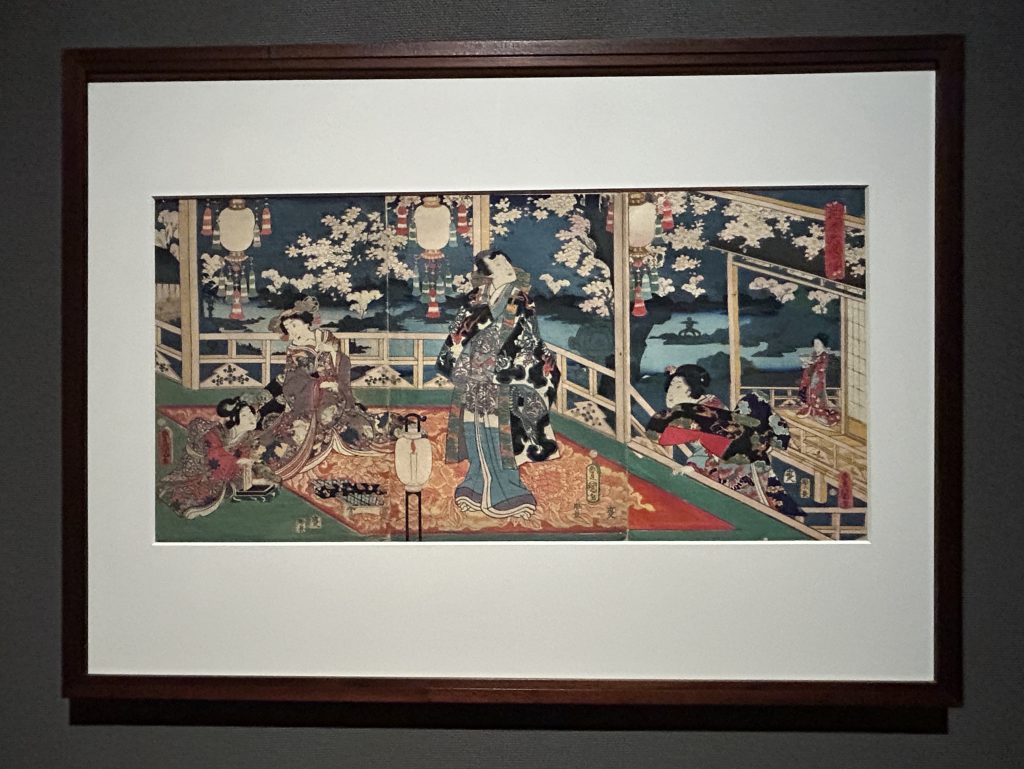

三代歌川豊国(歌川邦貞)《花源氏夜の階貞)《花源氏夜の俤》 1861年 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵

本展では、歌川広重や三代目歌川豊国(歌川国貞)など、ゴッホ兄弟が集めた浮世絵も紹介されている。ファン・ゴッホ家に受け継がれた浮世絵は500点を超えるという。今回展示された浮世絵コレクションのキャプションの下に、テオに宛てたフィンセントの手紙が抜粋されている。カタログに掲載されている全文を紹介しよう。

「日本美術を研究してみると、そこにまぎれもなく賢く、哲学的で知的な人間が見えてくる。その人間が時間を費やして何をしているのか。地球から月までの距離を調べているのか。違う。ビスマルクの政治を研究しているのか。違う。一本の草を研究している。

だが、その草から始まり、すべての植物を描き、それから季節や壮大な風景を描き、ついには動物や人間の姿を描く。彼はそうやって一生を過ごすが、人生はすべてを描き切るのにはあまりに短い。あの日本人たちが僕たちに教えてくれることは、まるで新しい宗教のように思えないだろうか。あれほど質素に自然のなかで暮らしている。まるで彼ら自身が野に咲く花のようではないか。僕には、日本美術を学びさえすれば、あのようにもっと幸福で陽気な気分になれるはずだと思えるし、それによって教育や慣習に縛られている僕たちも、自然に立ち返ることができるのだ」(書簡686、テオに宛てたフィンセントの手紙、1888年9月23日か24日、アルル)

まさに、ゴッホは浮世絵の描く対象、世界を捉える姿勢に、「新しい宗教」を見ていたのである。ゴッホは、モネのように自我を消して自然を描いたり、ルノワールのように中産階級の現世肯定の幸福なひと時を描いたりすることはなかった。その中に消しようがない自我があり、心情があり、ミレーのように信仰心が篤く、質素な暮らしを重んじる農民の生活に共鳴していた。補色や点描といった、印象派や新印象派が採用した色彩理論は、厳密に運用されず、ゴッホでしか描けない独特なタッチに変わっている。それはゴッホ兄弟が集めた交流のあった画家のコレクションや、没後に集められた関係性の深い作品と比較し見たときに、その違いが改めて際立つことになる。

そして、日本に住む私たちは、ゴッホの絵画に、印象派とは違った偏光ガラスでつくられた鏡のような別の世界観を見るのである。印象派の作品が今日おいても、世界の人々を幸福にしているのは間違いないだろう。またゴッホの作品は人の心を打ち続けている。

しかし、私たちは問わなければならない。日本の美術が描いた生の肯定が、世界に与えた意味を。そして、今日の美術、今日の世界に対してどのような意味があるのか。それは私たち自身が回答しなければならないのだ。