展覧会会場 大阪・谷町六丁目 楓ギャラリー 大阪町屋・長屋門 中庭より望む

浅山 美由紀 個展

始まりの場所 A place to begin

会期:2025年6月3日(火)~6月15日(日)

会場:楓ギャラリー

大阪・谷町六丁目の楓ギャラリーで浅山美由紀展「始まりの場所 A place to begin」が2025年6月3日から6月15日まで開催された。一貫して「いのち」を表現し続けてきた浅山は、命やそれらを育むさまざまな出来事や風景を「愛おしいものたち」としてとらえ、本展では、命やそれら風景が芽吹く瞬間、あるいは記憶の起点として、自身と来場者が共有する「今いるこの場所」を「始まりの場所」と見立てた。これは「愛おしいものたち」の存在を未来へつなぐ祈りにも通じる試みである。

美術家 浅山美由紀のプロフィール

浅山美由紀は兵庫県を拠点に活動する美術家である。彼女の芸術活動は1995年の阪神・淡路大震災を転機に本格的に始まった。震災の経験が彼女の作品に一貫して流れる「生」と「死」、そして「再生」というテーマに深く影響を与えていることは想像に難くない。和紙、赤い糸、そして線香の火で開けられた穴を用いたインスタレーションやミクストメディア作品は、細胞や膜、血、血管といった生理的なイメージを通じて、生命活動の神秘と尊さを表現する。

特に、2021年から始まった浅山美由紀展 「愛おしいものたち」のシリーズは、本展へと続く重要な展覧会だったといえるだろう。これらの展覧会は、楓ギャラリー(大阪)を皮切りに、奈良町にぎわいの家(奈良)、木津川アート 中西邸(木津川)、city gallery 2320(神戸)、Art Spot Korin(京都)、Roonee 247 Fine Arts(東京)で開催され、また「下町芸術祭」(神戸)の一環として角野邸でも展示された。

「愛おしいものたち」というテーマには、「今、世界は不穏で、あたりまえと思っている日常は永遠でない。これらの作品を通じ、かつて存在した大切なものを思い出してほしい」という浅山の切なる願いが込められている。和紙に線香で穴を開け、そこに赤い糸を通す手法は、生命の繊細さと、人との繋がりや巡る血潮のような内なる生命力を視覚的に表現し、それは、崩れゆくものと永遠なるもの、失われるものと守り続けたいもの、そして希望に満ちた世界への切望が交錯する場だったといえる。

《愛おしいものたち》(2024)

土地の記憶―大阪・谷町六丁目

展覧会が開催された谷町六丁目という場所は、単なる展示会場という意味を超え、作品の根幹にあるテーマと深く共振する文化的・歴史的な“地層”を内包した場である。大阪市中央区の上町台地の東縁に位置するこの地は、地元では「谷六(たにろく)」の愛称で親しまれ、古来より生活と祈りが交錯する都市の縁辺として機能してきた。

上町台地は大阪でも最も古い陸地とされ、弥生時代から人の営みがあったとされる。その台地が大坂城の背後に控える高台として整備された江戸時代、谷町筋は城下町を南北に貫く幹線となり、その周縁部にあたる谷町六丁目には、多くの寺院が集められた。こうして形成された「寺町」の面影は現在も色濃く残り、町並みに点在する寺社が、町なかに静けさと死生観を内包する時間の層を漂わせている。

特筆すべきは、この地の「地形的な断層」である。谷町の名が示す通り、上町台地の縁に生じた谷状の地形や外堀跡に由来する段差が、都市の構造に“間”と“切れ目”をもたらしてきた。こうした空間の裂け目や縁辺は、日本文化において「始まり」や「変化」「精神的移行」を象徴する場所として機能する。京都の鴨川デルタや清水寺の舞台などと同様に、この場所もまた、都市の連続性がいったん断ち切られ、思考や感情の転位が促される空間的な力を備えている。

楓ギャラリー 長屋門より望む

このような場において「楓ギャラリー」は、築100年以上の大阪町家を改装して1994年に誕生した。町の記憶をとどめる空間でありながら、古さと新しさ、記憶と創造の“あわい”に立ち現代の表現を静かに受け止める器としての機能を果たしてきた。浅山美由紀の作品が立ち現れる場として自然な成り行きであったといえる。

本展のタイトル「始まりの場所」は、まさにこの土地の地理的・歴史的・文化的特性を凝縮した言葉となる。谷町六丁目が育んできた生活文化、女性たちの手によって編まれてきた細やかな創造、そして時代の変化のなかで何度も再解釈されてきた「始まり」への感覚。それらは、浅山の作品が主題とする「愛おしいものたち」― 小さな命やかけがえのないものたちーと共鳴するものだといえるだろう。

とりわけ、会場で静かに佇む作品《祈り》(2022-2025)は、この土地に沁み込んだ祈りの記憶と深く呼応する存在である。寺院街としての歴史を背景に持つこの場所において、まさに都市の中に埋もれた祈りの地層を掘り起こし、記憶の奥に眠る「始まり」を静かに浮かび上がらせる。そして、本展では《祈り》を起点に、複数の異なるアプローチで“始まり”の感覚を探る作品が並ぶ。焼成によって生まれる焦げ跡や、縫いとめられた布の層、かすかな色彩や陰影─それらはすべて、時間と記憶、そして命の営みに対する浅山美由紀なりの応答である。それぞれの作品を見ていき、彼女の表現がいかにして空間と共振し、私たちの感覚に触れてくるのかを辿っていきたい。

《祈り》(2022-2025)部分 撮影者:福永康

生命の根源と祈りに触れる

浅山美由紀展「始まりの場所」は、その入口からすでに非日常への誘いを始める。風情ある町屋の長屋門を抜けると、そこには緑が織りなす静かな空間が広がり、瑞々しい木々や草花の中に、ハッとするような赤いオブジェが軽やかに舞う。訪問者をやさしく迎え、新緑に囲まれた非日常の空間が広がる。

会場でまず目に飛び込んでくるのは、4mの天井高を持つ吹き抜けのインスタレーション作品《祈り》(2022-2025)である。天井から吊り下げられた白く柔らかな不定形な和紙の数々は光と影を取り込み、まるで空中を漂う魂のようだ。そこに繊細に施された深紅の糸は、内側から脈打つ生命の躍動。幾本もの糸がまるで血液のように長く垂れ地上へと降りそそぐ。そのさまは、「祈り」が形となり、地上で生命を芽吹かせ、育んでいく過程を視覚的に表現しているようである。作品全体から放たれる清らかでありながらもどこか神聖な気配は、私たち自身の存在意義を問いかけ、内なる「祈り」に意識を向けさせる。

《祈り》(2022-2025)

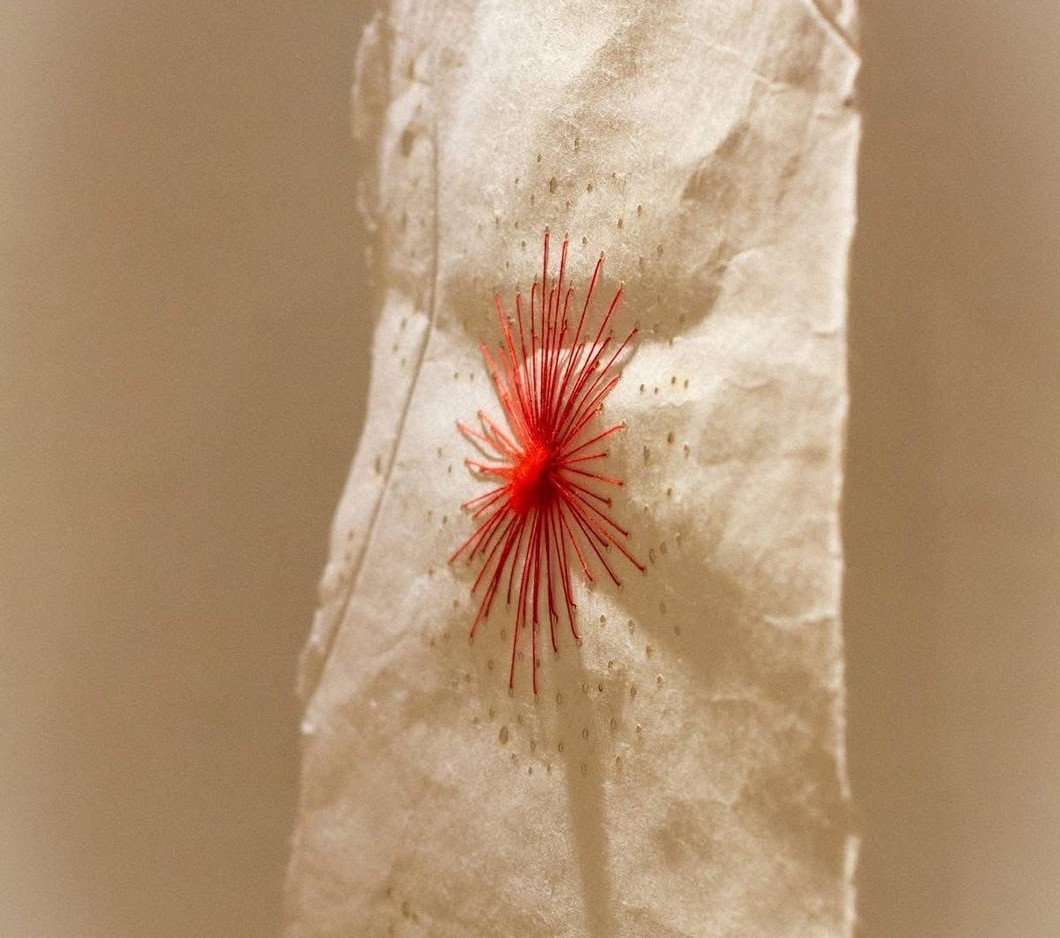

そして、その「《祈り》から生まれたものたち」と作者が語る、《生命の糸》へと視線は移る。隣壁に点在する丸い支持体は、まるで細胞や微生物を顕微鏡で覗き込んだかのような様相である。そこには《祈り》と同じく深紅の糸が、絡み合い、巡り、そして繋がっていく姿が描かれている。それは個々の生命の複雑な構造を象徴すると同時に、すべての生命がどこかで繋がっている普遍的な関係性をも示唆しているようだ。《祈り》が生命の源泉としてのエネルギーを空間全体に広げるのに対し、《生命の糸》は、そのエネルギーが具体的な形をとり、多様な生命として具現化していく様を、よりミクロな視点から提示しているといえるかもしれない。

この二つの作品を通して、目に見えない「祈り」の力が、いかにして生命を生み出し、そしてその生命が織りなす複雑で美しいネットワークを築き上げているのかを静かに提示しているように思える。それは、科学的な探求とは異なる、より本質的なレベルでの生命への洞察であるといえるだろう。

《生命の糸》(2025) 撮影者:福永康

凍結と融解、心のドローイング

さらに、強く心を揺さぶられたのは壁一面に広がるドローイング作品の連作だ。作家が自身の極めて個人的な体験と、遠い異国の自然現象を重ね合わせることで生まれた、普遍的な感情の表出として迫るものがあった。

これらのドローイングは、浅山が昨年(2024年秋)の癌の告知と手術、そしてその後の治療期間の経験から着想を得ているという。術後の数ヶ月、先の見えない不安、体力と気力の枯渇の中で、まるで心身が凍り付いていくような感覚に襲われたと浅山は語る。その中で、手元にあった小さな紙にドローイングを始めた行為は、まさに「これしかできなかった」という切実なものだったであろう。ドローイングという、短いプロセスで感情を表現できる媒体が、当時の彼女にとって唯一の救いであり、内なる叫びを吐き出す手段であったことが伺える。画面に描かれた筆致は、時に荒々しく、時に繊細であり、線の強弱や密度の変化は、当時の心身の状態を雄弁に物語っている。それは、肉体的な限界と精神的な葛藤の中で、それでもなお表現しようとする生命の営みの証ではなかったか。

《凍る海・風》(2025)

そして、この個人的な苦痛の体験に深く共鳴するのが、同夏フィンランドでの滞在制作中に耳にしたという「海の凍結」の話なのである。フィンランドに面した北ヨーロッパに広がるバルト海が凍るとき、海水面がシャーベット状からパンケーキ状になり、薄氷を経て広大な氷原へと姿を変えていくさまは、自然の圧倒的な力とその壮大なリズムを感じさせる美しい現象だ。すぐに凍りつくのではなく、徐々に、しかし確実にその姿を変えていく海の様子は、浅山が経験した心身の「凍結」のプロセスと驚くほど重なるのではないだろうか。それは、不安の中で身動きが取れず、感情が固まっていくような感覚でありながらも、その奥底では、生命の営みが、まるで薄氷の下を流れる水のようにゆっくりと、しかし、確実に形を変えていく様子を想起させる。

多くの写真家が魅せられ、そのプロセスを撮影しに来るという凍り付いていくフィンランドの海の情景と、自身の病による心身の凍結を重ね合わせて描かれたこれらのドローイングは、単なる私的な記録に留まらない。それは、人間の脆弱性と回復力、そして生命の根源的な力に対する深い洞察を示唆しているといえよう。それぞれのドローイングは、異なる筆致と構成で「凍結」の多様な段階を表現しており、一枚一枚が持つ力強さに引き込まれる。そして、その連なりは、感情の流動性、苦痛の中にも潜む美しさ、そして「始まりの場所」へと向かう生命の緩やかな融解を暗示しているかのようである。

《凍る海・風》(2025)撮影者:岩井由美

「痕跡の美」と素材と思考の交差点

浅山美由紀の表現において注目すべきは、伝統工芸的な素材と現代アートの概念的なアプローチが見事に融合している点にある。浅山の作品には、和紙と糸、線香という伝統素材が用いられている。しかしそれは単なる素材の選択にとどまらず、焦げ跡や不規則な穴といった「痕跡」を意匠として取り入れ、偶然性や不完全さの中に美を見出す、極めて日本的な美意識へと接続されている点が特筆される。そこには、古来より受け継がれてきた「わび・さび」の思想─完璧ではないもの、移ろいゆくものに宿る美─への静かな共鳴が感じられる。

《祈り》(2022-2025)

和紙は透過性と繊維質の揺らぎを内包する素材であり、浅山はこれに線香の火を用いて不規則な穴を開け、その焦げ跡を作品の中核に据える。火による焼きの痕跡は、単なる破壊の結果ではなく、そこに立ち現れる褐色のグラデーションや歪みが、時間の堆積や出来事の痕跡として繊細に視覚化されている。偶然性に身を委ねることで生まれるかたちの多様性は、人工的な秩序とは異なる、自然発生的な美を喚起し、素材との深い対話を促している。

《生命の糸》(2022ー2025)

その焦げ跡の上に重ねられるのが、赤い糸による刺繍的なドローイングである。放射状や円環状に広がる糸の線は、血管や細胞分裂、あるいは根のような有機的イメージを想起させ、生命の生成と循環のリズムを視覚的に語る。古来より日本において赤い顔料が重要な意味を持つことは言うまでもない。神社仏閣の彩色や漆器の朱塗り、あるいは絵巻物における表現に見られるように、赤は生命力や神聖さを象徴する色として多用されてきた。浅山が用いる「赤」もまた、まさにその文脈を踏まえた強い象徴性を帯びており、作家が「愛おしいものたち」と呼ぶ存在への愛情や祈りを可視化する手段として機能している。また、糸の繊細な表現は、普遍的な生命の美しさ、脆さ、そして力強さを同時に映し出す。作家自身が語る「美しくてグロテスク、優しくて怖い、そして愛おしいものたち」という言葉には、生命に内在する矛盾と二律背反の感情がそのまま宿っており、作品は観る者に静かな衝撃を与える。

《cells》(2019-2025)

照明の下で和紙が光を透過するさまもまた、作品の重要な要素である。繊維の表情が立ち上がり、紙そのものが呼吸しているかのような有機的な気配をまとい、空間に詩的な奥行きを与える。線香穴と深紅の糸による秩序と偶然、柔らかさと傷、静けさと燃焼─相反する要素が共存しながら調和を保つその在り方は、まさに浅山の美学を体現しているといえよう。

《結晶》(2025) 撮影者:岩井由美

不穏な社会状況の中で命の軽視が進む現代において、浅山は「多様な命が共に生きられる世界」への切実な願いを作品に込めている。伝統素材である和紙、線香という火の道具、そして生命の象徴である「赤」という色彩──これらを融合させた浅山の作品は、視覚芸術としての枠を超え、「痕跡の美学」としての独自の世界観を築いている。これは、日本的感性に根ざしながらも、現代アートにおける普遍的な問いを内包した、極めて今日的な表現である。

《そして、新たに生まれる》(2014) 楓ギャラリー中庭にて

裂け目から見た祈りと再生

「始まりの場所」である谷町六丁目の楓ギャラリーに立ち、浅山美由紀の作品群を目の当たりにしたとき、私たちはただ「この場の共作者」として存在した。地形の断層が示す“裂け目”のように、ここには時間や感情の境界線が見え隠れする。和紙に開けられた穴、焦げ跡、赤い糸―それぞれが、記憶と祈り、そして生命への問いを静かに語りかける。

浅山は病との向き合い、自然界の凍結と融解に触れ、自身の内面と対峙しながら、ここにたどり着き「始まりとはいつもこの瞬間にある」という普遍的なメッセージを投げかけた。本展を通じて、一つひとつの生命や出来事には必ず「始まり」が宿っていること、その端緒を意識することが、他者や世界とのつながりを深める第一歩になるのかもしれないと感じた。

会場風景