奈良県立美術館

奈良ゆかりの現代作家展01 今西真也「吸って、吐いて」

会期:2025年1月18日~2月16日

会場:奈良県立美術館ギャラリー

今西真也「あした、しらない、いき」

会期:2025年2月1日~4月6日

会場:MOMENT Contemporary Art Center

奈良に新しいアートの風が吹いている。と言えば大げさな表現になるが、新しい施設や人材が集まってきている。奈良にはもちろんすでにたくさんのアートがある。国宝・重要文化財は1,335件にのぼる。彫刻と、建造物の国宝の件数はともに全国1位である。奈良の祭事や伝統芸能に関しても見るものは多い。

いっぽうで近代、現代のものとなると、その存在感はいっきに薄くなる。もちろん、「はならぁと」や「古都祝奈良(ことほぐなら)」「学園前アートフェスタ」「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」など、現代アートの取り組みも行われるようになった。しかし、人材も発表機会も多い京都と比較するとまだまだ多いとはいえない。

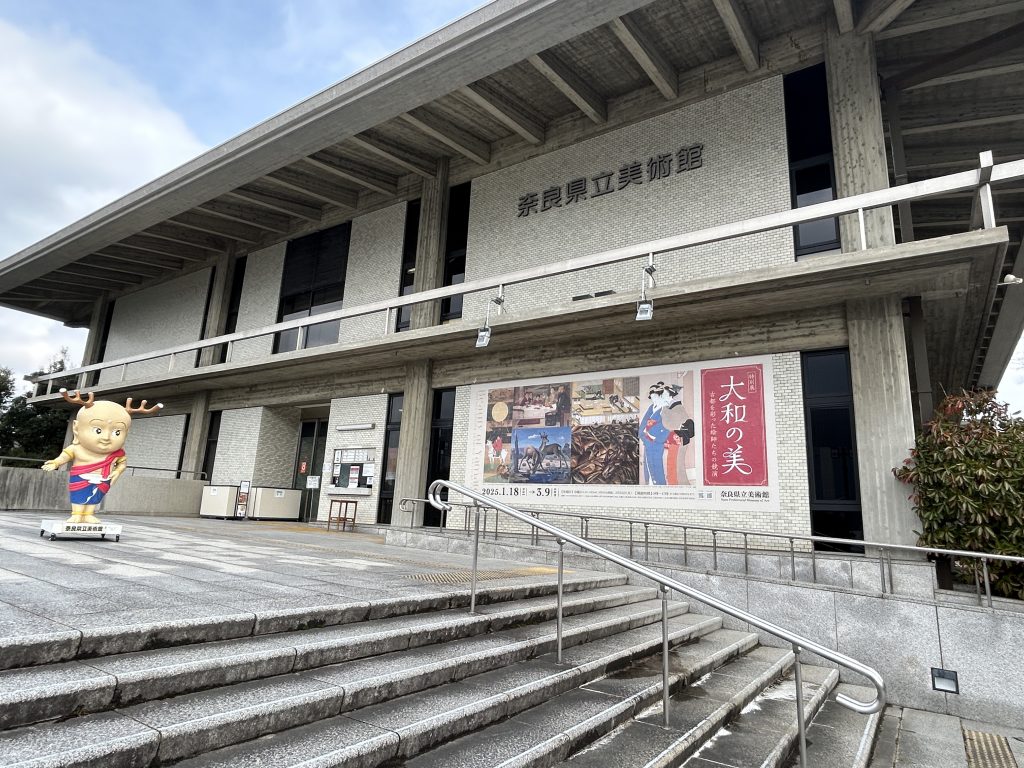

その中で、幾つかの新しい動きが出ており注目に値する。それは奈良県立美術館ギャラリーとMOMENT Contemporary Art Center、入江泰吉記念奈良市写真美術館である。奈良県美術館は、隣接する奈良県庁舎や奈良県文化会館なども含めて、旧・国立競技場を設計した片山光生が一体的に設計しており、奈良の木造建築を参考にコクリートに置き換えたといってもよいモダニズム建築である。丹下健三の香川県庁舎とコンセプトは似ているが、両翼の回廊とピロティ、前庭の空間などより軽やかな印象で奈良の伝統的景観への配慮が見られる。ただし、県庁舎や美術館、前方に広がる奈良公園を含めて、むしろヨーロッパの都市に近い都市景観を築いているといってよい。奈良県立美術館も、箱型の水平に伸びたモダニズム建築で、周遊して見るにはほどよい大きさになっている。

奈良国立文化博物館ほどではないが、比較的歴史的なテーマの展覧会が多く、地元の若手アーティストが紹介される機会はそれほど多くはなかった。最近、関西の美術館では、地元のアーティストの活性化を目的に、若手を取り上げる機会やスペースづくりが増加しているように思う。例えば、2020年にリニューアルされた京都市京セラ美術館は、美術館の正面から見て左端に設けられた三角形のガラス張りの建物の入口からエレベーターを降りて入ると、小さなホワイトキューブの空間「ザ・トライアングル」が設けられ、若手のアーティストを紹介している。2022年にオープンした大阪中之島美術館でも、「Osaka Directory Supported by RICHARD MILLE」として、二階フロアの南側コーナーで、関西ゆかりの若手作家を紹介するシリーズを開催している。

奈良ゆかりの現代作家展01 今西真也展「吸って、吐いて」 展示風景 撮影:大河原光

奈良県立美術館ギャラリーは、2021年に館長に就任した彫刻家、籔内佐斗司による発案で地域ゆかりのアートや文化、教育活動を紹介する目的で開設された、無料スペースの一角に設けられたホワイトキューブのギャラリーである。2025年1月から、「奈良ゆかりの現代作家展01」として、現代アートの若手作家を紹介する機会がつくられた。第一回は、奈良を拠点に内外で発表している現代アーティスト、今西真也の個展「吸って、吐いて」が開催された。企画したのは、長く東京都現代美術館の学芸員を務め、もの派の吉田克朗の研究者でもある山本雅美である。

今西は、カンヴァスに重層的に絵具を塗り、その上で掘ったり、削ったりすることで、独特な色彩と質感をたたえる抽象的な絵画を描いている。例えば、代表的シリーズである「Holiday cracker」シリーズでは、下地を塗った後にクラッカーをカンヴァスの上で発射し、その軌跡を絵具で重層的に埋めていき、表面を白で覆っていく。最後に紙紐を引き剥がすことで、木の枝のような複雑な形状と、表面の白で覆われた重層的な色が姿を現す。

「Holiday cracker」シリーズ 展示風景 撮影:大河原光

絵画ができるまでの複雑な工程の中に、クラッカーを発射する、散らばったクラッカーの紙紐で引き剥がすという、瞬間の動作が挟まれており、絵の中にある緩やかな層と瞬間の亀裂が、同時に立ち現れている。鑑賞者は、その方法や工程がわからないながらも、その緩急を無意識に感知するところに画面の魅力があるといってよいだろう。展覧会タイトルが、「吸って、吐いて」と付けられているが、まさに「ゆっくり吸って、一気に吐く」と言った動作を留めたものといってもいいかもしれない。

東大寺南大門の仁王像(金剛力士像)は、吐くことと吸うことを「阿吽」とう左右に対峙する二つの像で表しているが、今西は一つの画面に対となる二つの動作を一つの画面で表しているといってよい。また、色を塗ることがないものを表すだけではなく、在るものを隠す要素があることを鋭く表現している。それを示すように多層の絵具の最後に化粧のように白で覆っている。そして、それを引き剥がすことで、下層を露わにするのだ。隠すこと、露わにすること、といった二つの矛盾した要素を同時に表現しているといえるだろう。

奈良ゆかりの現代作家展01 今西真也展「吸って、吐いて」 展示風景 撮影:大河原光

それが奈良を拠点にしていることとどこまで関係があるかわからないが、日本人はかつて金や極彩色で塗られていた仏像や寺院が、老朽化して剝がれていき、元の素材が見えることに、ある種の「趣き」や「わびさび」を感じることがある。もしこれが常に新しく見えることを優先する価値観ならば、塗り直されていただろう。しかし、寺社の場合は、多くが塗り直されずに、剥げていくことを良しとする。この感性は、日本が東アジアのモンスーン気候の中でも特別雨量が多い地域で、太平洋地域においては春から秋にかけて、水蒸気の多い空気に覆われていることと無関係ではないだろう。水蒸気の多い空気では、太陽光が散乱し、物体を光が回り込む。そのことによって、物体には、日差しが強く乾燥している地中海性気候のような立体的な陰影が生まれず、明確な輪郭と陰影のない霞がかった印象になる。

人間の色覚は、硬さや柔らかさ、新鮮さ等々、離れたものを光の状態だけで質感を把握するための一つの機能に過ぎないので、物体の質感を把握しにくい日本のような風土では、色を塗ることによって質感や素材感が失われることに対する、ある種の抵抗感があるのではないかと個人的には考えている。そのことが表面を覆うものが剥がれたときに、本質(素材)が見てくるというある種の感性を養っているのではないか。奈良の中心部に育ち、神社仏閣と親しく育った今西には、そのような感性が強く息づいているように感じられる。

MOMENT Contemporary Art Center 撮影:岡はるか

MOMENT Contemporary Art Centerは、近鉄奈良駅からJR奈良駅までの中間の三条通のビルに出来た「アートセンター」である。アートセンターといっても区画としては大きくはないのだが、「ニュイ・ブランシュKyoto」の企画や「KG+」の立ち上げ、近年ではシニア向けの写真・映像国際公募展「FOTOZOFIO」など、国籍、性別、世代、ジャンルを超えた幅広いプロデュースをしているカルドネル島井佐枝の企画・運営によって開設された。

MOMENT Contemporary Art Centerは、ギャラリースペースで国内外の気鋭の現代美術を紹介するとともに、レジデンスアーティストの招集やワークショップ、イベントなど、小さいながらも「アートセンター」としての新しい拠点を目指している。奈良には「京都芸術センター」のような若い現代アーティストが集う場所がないので、その意味では国際的な対話が生まれる交流拠点になる可能性を秘めている。

今西真也展「あした、しらない、いき」 展示風景 撮影:岡はるか

MOMENT Contemporary Art Centerのオープン記念展覧会も、奈良県立美術館ギャラリーに合わせて今西真也による個展「あした、しらない、いき」が開催された。こちらでも、「Holiday cracker」シリーズに加えて、「Moonlight」シリーズ、「Glimmering」など、今西の代表作が展示された。「人々の日常生活の中に非日常の瞬間を生み出す場所」というMOMENT Contemporary Art Centerのコンセプトは、長い時間をかけた歴史の層と、その間にある瞬間的な出来事の痕跡を描いた今西の「Holiday cracker」シリーズとも通じるものがあるといえる。

2月15日には、奈良県立美術館で、奈良出身で東北在住の画家、三瀬夏之介を迎えて、01で紹介される今西真也、02で紹介される赤松加奈による「奈良ゆかりの現代作家展」シンポジウムが開催され、4月6日には、アートバーゼル香港に参加した今西と、金澤韻(現代美術キュレーター)のトークイベントが開催されるなど、公私の施設を超えた対話と交流の場が生まれている点も今までにないムーブメントを感じる。

入江泰吉記念奈良市写真美術館は、少し距離を離れた高畑町に位置しているが、志賀直哉旧居も近く、1925年から1938年まで奈良を拠点にしていた志賀の住まいに、武者小路実篤や小林秀雄、尾崎一雄、若山為三、亀井勝一郎、小林多喜二、桑原武夫といった作家や画家、工芸家が集い「高畑サロン」と称された地域でもある。戦後、奈良の風景をテーマに撮影していた写真家、入江泰吉は、高畑サロンを引き継ぎ、新たに観音院サロンをつくっていた東大寺の住職、上司海雲と幼馴染で、奈良を中心とした文化サロンのメンバーでもあった。

2022年に、奈良市写真美術館の館長となった大西洋は、写真集販売サイト写々者(shashasha)や、出版社Case Publishingなど運営しており、写真集の販売や出版社として国際的に知られている。奈良市写真美術館では、コロナ禍においてメタバース美術館を開設したり、マインクラフトを使った子供たちのワークショップを行ったり、次々と新たな事業を行い、近年では奈良女子大学と共同で、ワークショップやレジデンス、国際的な写真家、アーティストによる展覧会なども開催している。このように外からの人材と、奈良を拠点にしているアーティストによって、新たな動きが生まれているのだ。

奈良の伝統文化は、言うまでもなく日本の貴重な財産であり、多くの層を形成している。それは同時に、正倉院に見られるように交際的な文化交流の蓄積でもある。奈良の新たな可能性が、グローバル化した現代において、新たな視点で掘り起こされようとしている。今はその炸裂する瞬間といえるかもしれない。