なつやすみの美術館14 河野愛「こともの、と」

なつやすみの美術館14 河野愛「こともの、と」

会期:2024年7月13日~2024年9月23日

会場:和歌山県立近代美術館

和歌山県立近代美術館で2011年から実施されている「なつやすみの美術館」のシリーズとして河野愛の「こともの、と」が開催されている。「なつやすみの美術館」は、毎年「夏休み」に重なる時期に、その時、美術館が伝えたいテーマをコレクションで構成する展覧会である。その際、テーマに合った和歌山にゆかりのあるアーティストを招聘し、作家の作品と、作家が選んだ所蔵コレクションで構成することで、美術館に新しい視点を導入する試みにもなっている。「こともの」とは、河野がコロナ禍で出産、子育てをした経験から、近年制作している作品タイトルからとられたもので、「異物/異者」を表す古語であるという。「こともの、と」というのは、美術館にとっての「こともの(異物/異者)」である河野を受け入れることによって、美術館が新たな価値を生み出すという意図が込められている。

閉幕まで時間がないので端的に感想を述べていきたい。近年、多くの美術館が収蔵しているコレクションを再評価するために、自館の学芸員・キュレーターではなく、アーティストにコレクション作品を選ばせ、自身の作品と同時に見せるという企画を多く行っている。そこまで網羅的に見ているわけではないが、ここまで上手くいっている例をほとんど見たことがない。もし首都圏で開催されていたらもっと評判になっていたことは想像に難くないし、それについては残念に思うが、和歌山県、和歌山県立近代美術館だからこそ実現できたのではないかとも思う。

河野愛は、インスタレーション・アーティストといってもいいと思うが、今回は現在までの集大成ともいえる内容で、河野自身の中でも個別のテーマとしてつくったと思われる作品が、見事に一つの演出された展覧会として構成され、コレクションもまたその要素として内容的にも造形的にも精緻に組み合わされていた。

河野愛《〈 I 〉boat》(2022)

入口のある2階展示室の前にあえて展示されている《〈 I 〉boat》(2022)は、ボートの上にIというネオン管が置かれた作品だ。この作品も何度か見ているが、今回は印象が異なる。旅立ちといっても死出の旅、葬送の旅のような、せつなく、胸に迫る思いを抱かせる。なぜだろうかと思ったが、その予感は的中することになる。

河野の祖父母は、白浜町の古賀浦で「ホテル古賀の井」という老舗ホテルを経営していた。1961(昭和36)年には、鉄筋コンクリート7階建ての建築が建てられ、翌年には昭和天皇も宿泊された白浜温泉を代表するホテルだった。しかし、長年の老朽化に加え、「耐震改修促進法」に基づく耐震診断を実施したとき、現状のままの営業が困難という結果が出たため、2016年6月末に閉館し、手離すことになる。祖父母が住み、河野も幼少期に何度も通った思い出の場所がなくなることを受け、閉館の日、河野は看板にもなっていた「KOGANOI」というネオン管の中で、車で持ち帰られる「I」を引き取り作品にしたのだ。そして、河野自身の名前である「アイ」と「わたし」という意味を込め、さまざまな場所で展示してきた。

白浜温泉「古賀の井」パンフレット 1930年前後

展覧会の入口には、かつて「ホテル古賀の井」で配布されていたパンフレットが展示されている。そのデザインから、戦前から著名な旅行先であったことが伝わってくる。驚くべきことに、隣に展示されている稗田一穗の《晩夏》(1998)は、和歌山県田辺市出身で東京在住であった日本画家、稗田が、宿泊していた「ホテル古賀の井」の窓から描いたものだという。入江の埠頭に立つ黄色いワンピースの女性と向こう岸の反り立った山々と鉄塔が印象的である。隣に展示されているのは、同じく和歌山県新宮出身の鈴木理策が、熊野を撮影したシリーズ「海と山のあいだ」である。そこに「那智の滝」も写っている。実は、「那智の滝」を写した作品はもう一作展示されている。野村仁の天体の組写真《自転と重力》(1982-1984)である。一番上に反転した「那智の滝」、一番下に補陀落を写しているという。

「ことものⅠ:異物と遺物」展示風景

最初の予感はこれである。和歌山には、南海の補陀落山に住んでおられるという観音を目指して、那智勝浦の補陀洛山寺などから船で旅立つ「補陀落渡海」が行われていた歴史がある。かつては住職が還暦を過ぎた61歳になったとき、生きながらにして、船に乗って入寂することが行われていた。つまり、祖父母が経営していたホテル、そして祖父母の人生を含めて、葬送するという意味合いが込められているといえる(敷衍すれば、この補陀落渡海は、和歌山から南北アメリカ大陸に渡った移民にも接続できるだろう)。

河野愛《〈 I 〉pillar》(2024)

さらに奥には、「I」のネオン管が積み上げられ、天井にまで続いている《〈 I 〉pillar》(2024)がある。これは、「I=わたし」の上に、たくさんの「I」があることになり、私を超えた私であり、私に連なる私、天と地をつなぐ私といってよい。すなわち、それは天と地をつなぐ滝である「那智の滝」のメタファーであり、祖父母から生を受け継ぐ私でもある。ちなみに、一番下のネオン管は、「ホテル古賀の井」に設置されていたオリジナルであり、その他は複製である。だから微妙に色が異なる。それは変奏しながら受け継ぐ遺伝子のようでもある。

工業製品を組み合せた作品は、ダン・フレヴィンの蛍光灯の祭壇の作品のようでもあり、さらに私的で詩情を込めたフェリックス・ゴンザレス=トレスを想起させるが、もう少し天と地、受け継がれる生といった精神性が感じられ、ある種の「トーテム」といってよいだろう。《〈 I 〉pillar》の前後には、黒く塗った家具を祭壇のように組み合げたルイーズ・ニーヴェルソンの《北の星》(1977-1982)や、宗教性を称えるマーク・ロスコの《赤の上の黄褐色と黒》(1957)がある。

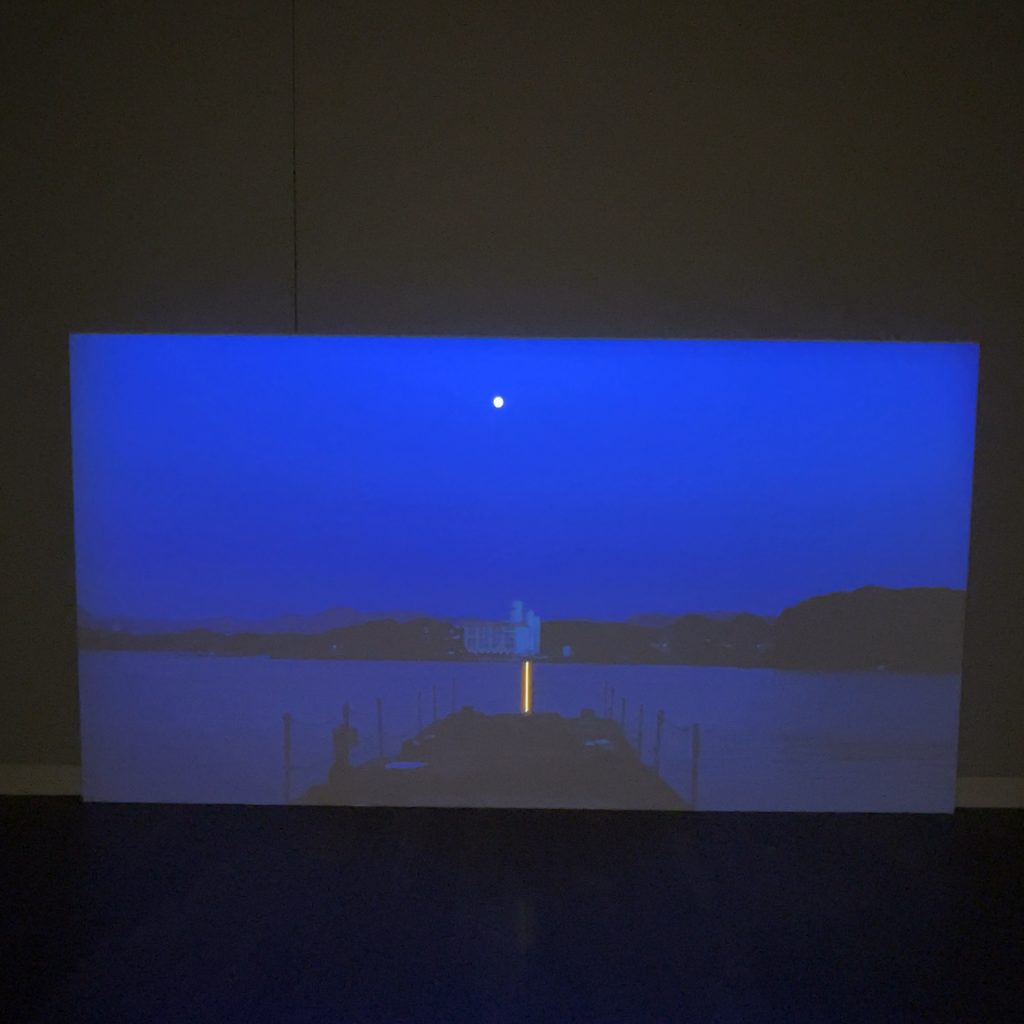

河野愛《〈 I 〉opportunity》(2022)

さらに、《〈 I 〉opportunity》(2022)では、白浜町の綱不知桟橋の先端に、Iのネオン管を立て、夕暮れから日没まで撮影した作品である。すでに単語としての意味を失っている独立したIが、象徴的に立ち周囲の風景が見えなくなると同時に、天頂には月が昇っていく。これもまた、葬送と再生の儀礼のように見える。さらに、和歌山県立近代美術館には、この綱不知の周辺を描いた原勝四郎の《綱不知》も収蔵されており、「綱不知(つなしらず)」と言われ、船をつなぐ「もやい」が必要のないくらい静かな入り組んだ入江の様子がうかがえる。

ホテルの閉館後、河野は子供を授かることになる。2019年末のことだった。2020年年始から新型コロナウィルスの感染拡大が始まり、約3年間、世界中で人との接触が極度に制限された状況に陥ることになる。河野は、そのような閉鎖的な状況の中で、生まれたての子供と向き合うことを強いられる。これは子育てをした経験のある方なら同じような感覚を共有していると思われるが、例え自分が実際に生んだ子供であったとしても、まったく会話ができず、自分が世話しなければ、すぐさま生命の危機が訪れる乳児との生活ほど緊張するものはない。そしてその期間、自由に外には出られず、半ば軟禁状態で乳児と生活するのである。コロナ禍はさらにそれを拍車をかけた。河野は、外側の異物としての新型コロナと、内側の異物としての乳児に精神と肉体を挟まれることになる。

「ことものⅡ:異物と異者」展示風景

そのような極度のプレッシャーの中、やわらかく、くぼみの多い乳児の肌に、小さな物を挟み込む遊び=いたずらを思いつく。そこに真珠も埋められた。それが乳児の肌に真珠を埋め込んだ撮影したシリーズ「こともの」である。真珠はアコヤ貝の中に自然に入った異物や人工的に核を埋め込んで出来上がる。それを自らの分泌物で何重にも層をつくり、美しい真珠となる。それは自分の胎内で異者を育てる母親や、アコヤ貝の語源が子供を慈しむ言葉「吾子や」であることなどが重なった。実際、母親の胎内では胎児を自身の免疫で排除しないような仕組みになっている。それを「母子間免疫寛容」という。お互いの存在を許し合うこの仕組みがなければ、新しい生命の誕生はない。

異物・異者である「こともの」にもかかわらず、ビロードのようになっている乳児の肌、美しい光沢をまとった真珠は、双方「寛容性の美」ともいえ、それが何か一目でわからずとも、見るものの心を打つ。

河野愛《こともの foreign object(clock)》(2024)

河野は今回、自身が撮影した乳児の肌と真珠の作品を、扇型に変形させ、クロック音とともにプロジェクションする《こともの foreign object(clock)》(2024)を制作した。かつてこのシリーズは、ライトボックスを明滅させて、呼吸しているように見せる方法などが採用されていた。つまり、呼吸やリズムといった時の流れと強く関係している。両親、特に母親にとっては永遠の時間のように思われる乳児との時間(あまりに大変であることからも)、実は後から振り返ると一瞬の出来事であることとも関係あるだろう。

ここでも、和歌山県太地町の海岸で、鏡を使った長時間露光で海に真珠のような光を描いた佐藤時啓の《光-呼吸シリーズより #330 Taiji》(1998)や和歌山市出身の日本画家、川端龍子が描いた《貝寄図》、実は、祖父と新宮市の小学校で同級生であったという村井正誠の《パンチュール No.3》(1929-33)など、和歌山県立近代美術館のコレクションでしかありえないラインナップが並ぶ。《パンチュールNo.3》には画面の中に小さくうずくまって座る女性が描かれており、河野は外出できなかったコロナ禍での子育てを思い出すという。その他にも、ピカソやシンディー・シャーマン、高橋秀などの女性や子育てにまつわるコレクションが展示され、普遍的な広がりを見せている。

「ことものⅢ:こどもとことば」展示風景

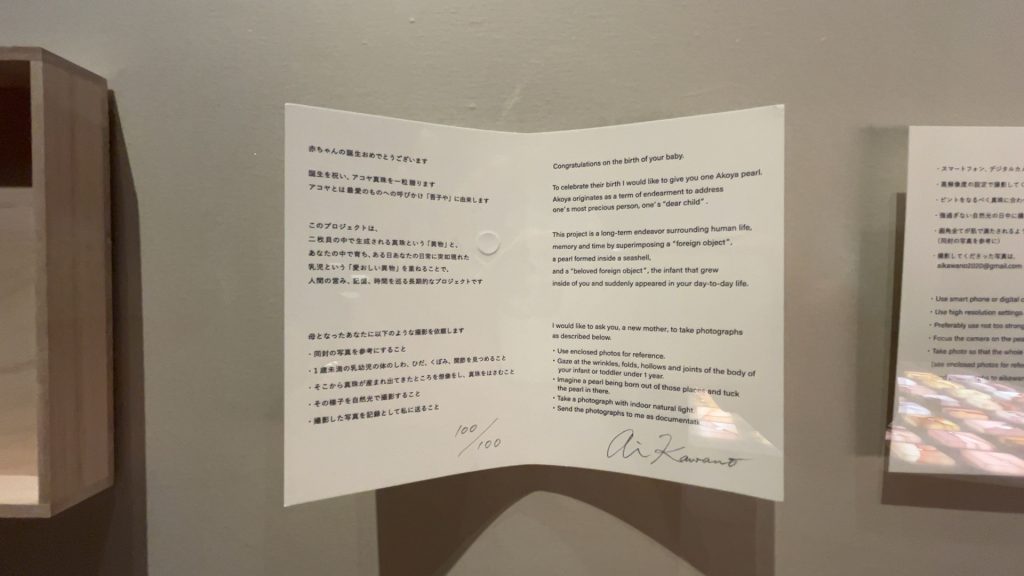

河野愛《100の母子と巡ることもの》(2021~)

「こともの」のシリーズは、さらに社会的な展開を見せる。河野は、すでに大きくなり過ぎ去った自分と乳児の行為を、100人の母親に体験してもらうためのプロジェクト《100の母子と巡ることもの》(2021~)を企画する。100人の母親に子供の誕生祝いとして、真珠を送り、自分と同じように撮影して、写真を送り返してもらうというものだ。

このプロジェクトを始めたときは知っているが、1歳未満に限定しており、100人を集めるのは苦労するだろうなと思っていた。しかし、今回、美術館の展覧会として大々的に行われることになり、国内外の72名の母子から作品が集まった。自然真珠の少し歪な形と、「百人百様」の子供たちの肌は、遠目で見ると同じように見えるが、一枚一枚、一人ひとり見ていくと、解像度、フォーカス、肌の質やふくらみ、真珠の光沢、そして真珠に映りこむスマートフォンの画面などそれぞれ異なることがわかる。異物もまた一様ではないのである。そして、それぞれに異なる人生がある。

しかし、それを写真から類推するのは容易ではない。乳児の肌は非常にデリケートで、特に「くぼみ」ができるような部分は、汗疹ができやすい。今日のように熱帯夜が続くとなおさらである。紫外線の対策も容易ではない。肌がデリケートの場合、紙オムツではなく、布オムツを毎日洗っている母親もいるかもしれない。アレルギー体質の乳児も多いだろう。このようなきめ細かな事情は写真だけではわからない。河野自身、一人ひとりの母親とメールを通じてコミュニケーションをしたことが重要な過程であったと記していたが、ナイーブな個人情報で明かすことはできないだろうが、まさにそれこそが多くの人が知るべきことでもある。

河野愛《letters》(2024)

いっぽうで河野の子供は言葉や文字を獲得していき、その過程の子供の落書きをもとに、それらを象って、切り抜き、光を通して未分化な「文字/絵」を浮かび上がらせる《letters》(2024)を制作した。会場には、あえて未分化な「文字/絵」を制作している浅野弥衛、ジョン・ケージ、高松次郎、彦坂尚嘉、村井正誠などの作品が並ぶ。村井の絵画は、キリスト教の重要な主題である「母子像」を単純化し、色と形で表した《母と子》(1952)であるが、その愛情は十分伝わる。

河野愛《〈O〉》(2024)

そして最後のコーナーで、河野は「KOGANOI」の「O」のネオン管を再現して高く掲げた作品《〈O〉》(2024)を展示した。これを見たとき、祖父母から受け継がれた私が、子供を産み、それが子供に引き継がれる、という異物・異者を受け渡して循環する人間の生活、輪廻を表しているのだろうと悟った。特定の宗教や信仰を表現しているわけではないが、コンテンポラリー・アーティストにおいてもその奥底に深い精神性や宗教性を称える作品は多数ある。それを河野は十分実現していると思えた。

河野愛《loupe》(2024)

河野愛《doll hands》(2024)

周辺にはガラス瓶を半分に割って真珠を入れて、ズラしながら連結させる河野の《loupe》(2024)、骨董の人形の手に真珠の核を持たせ鋳造して立てた《doll hands》(2024)をはじめ、太田三郎、ロジャー・アックリング、建畠覚造、中西夏之、若林奮などの循環や永遠性を表す作品が並ぶ。

河野愛《〈O〉rolling》(2024)

よくできた構成だと感心して、帰ろうと思ったら、最後に河野の子供が「O」のネオン管を全身で押し、回している映像作品《〈O〉rolling》(2024)がモニターに上映されていて、あの小さな子供が大きくなり、そして次の世界を自分の力で回していることに感慨を覚えるとともに、世界の成り立ちをこの短い期間で体験させられたことに驚くしかなかった。

そして、このプログラムは美術館教育に関心を持つ学校教員を中心とした集まり「和歌山美術館教育研究会」や和歌山大学の学生サークル「美術館部」の学生たちと活動を重ねることで、美術館活動のプラットフォームとして成長してきた経緯があるという。今回も、小学生、そして中学生・高校生の宿題、さらに大人の利用も視野に入れたワークシートや、アンケートが制作され、多くの児童が来館していた。周辺のボランティア団体や学芸員のこまやかな対応にも感心させられた。

さて、子育てをしながらのアーティストとして活動することは極めて難しい。まず制作時間が限られる。土曜日や日曜日、平日の晩といった本来、アーティストや文化人が積極的に発表したり、交流したりする場に参加することも難しい。アーティスト・イン・レジデンスのような長期滞在制作ばかりではなく、遠出すら難しい。そのような中で、もっとも身近な子供をモチーフとし、制作して公共に開いていくことは、正直言って苦肉の策なのである。子育てをしているアーティストで積極的に活動しているアーティストは少なく、声も上げにくい。しかし彼女・彼たちこそがもっともケア(配慮)されるべき存在であると思う。多様な母親の子供に対するケア(子育て)の形を見て、「母性愛」などと言って母親に閉じ込めてはいけない。河野が働きながら、子育てをしながら、ここまでの表現に到達するまでのどれほどの苦労があったかということこそ想像するべきだろうし、それは写真を提供した72人の母親たち、美術館に来る子供の母親たちも同様であろう。一歩間違えば誰もがプレッシャーに潰れていたかもしれないのである。その意味でも、この展覧会が実現した意義は思った以上に大きいのではないか。