井上亜美「The Garden」 展示風景

井上亜美「The Garden」

会期:2023年1月7日(土)~2月12日(日)

会場:京都芸術センター

現在、井上亜美の個展が、京都芸術センターで開催されている。井上は、狩猟をモチーフにしたアーティストと知られて、自身で狩猟の免許をとり、実際に狩りをしたり、捌いたりする経験をもとに作品を制作している。近年では狩猟にも注目が集まり、女性が狩猟免許を取ることも珍しくなくなってきたが、井上の取り組みは早い方だろう。

井上の作品を最初に見たのは、長谷川祐子がキュレーションした京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)のウルトラアワードだったと思うが、そのときは自身の狩猟の映像と、子供たちに「イノブタ」の絵を描いてもらうワークショップの映像を合わせたインスタレーションを展開していた。そこには、放射能汚染に影響受けた狩猟の問題が隠されていた。井上が、狩猟に関心を持ったのは、祖父が狩猟をしていたからである。祖父は宮城県で狩猟をしており、幼少期から狩猟を身近に感じてきた。しかし、東日本大震災、福島第一原発事故以降、放射能汚染した山林付近の猪や鹿は食べられなくなり、過剰な繁殖を防ぐために駆除するだけの存在になってしまう。

「イノブタ」というのは、猪と豚の交配によって生まれるものだが、放射能汚染によって同じく食べられなくなった豚が放たれて、野生の猪と交配することで、多数の「イノブタ」が生まれていた。未曾有の自然災害と、人類で最大のエネルギーを持つ機械の事故によって、生態系に大きな影響を及ぼしていることが、直接的にわかる象徴的な存在でもある。そこから、井上は自身と生態系、命によってつながっている生物の関係性を考えるようになる。

井上は、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)を卒業後、東京藝術大学大学院映像研究科に進学のため横浜に移住、在学中の2015年に狩猟免許を取得した。1年間は神奈川県猟友会に所属していたが、大学院卒業後に京都へ戻り、京都府猟友会に所属して狩猟の経験を積んでいく。狩猟に罠による免許と、銃による免許があるが、両方の免許を取得し、それらの経験を元に作品化していった。井上は大学院で写真・映像を学んだということもあり、シャッターを切ることと、銃の引き金を引くことは少し似ているという。

まさに、かつて写真を撮ることは、時間を止めることだった。変化し続ける時間を、写真によって永遠に留めること。それが写真の本質であり、流れていく映像とは本質的に異なる。それは、そのまま動物をライフルで打ち、その動きを止め、命を止めることと通じる。もっと言えば、ライフルのファインダーはカメラメーカーによって製造されることもあり、技術的な類似性もある。

左《まなざしを さす》(2017) 右《じいちゃんとわたしの共通言語》(2016) 撮影:麥生田兵吾

京都芸術センターのギャラリー北には、初期の作品である《まなざしを さす》(2017)が上映されている。本作は、スライド作品であり、使用されたポジフィルムも展示されていた。本来ならばそれらをスライド映写機で上映する。今回はスクリーンに大きく見せるため、デジタルに変換しているが、「シャッターを切る」というフィルム写真時代の感覚を留めている。スクリーンには、狩猟を始めた頃の写真と、自身の感じたことを記した文章が、交互に映し出される。井上が鹿を打った瞬間、鹿も井上を見ていたという。「撃つことは撃たれること」と井上は記しているが、それはそのまま「見ることは見られること」であり、意識のある存在を撮影するとき、同時に起ることでもある。

《まなざしを さす》(2017) ポジフィルム 撮影:麥生田兵吾

その横には、《じいちゃんとわたしの共通言語》(2016)が上映されている。井上の祖父は、宮城県丸森町で、50年以上狩猟をしていたが、東日本大震災・福島第一原発事故後、猪が食べられなくなったため、狩猟をやめてしまったという。井上は、2015年に狩猟免許を取り、宮城県に住む祖父に鹿肉を持っていって、それを捌く様子を収めた。祖父の手は、鹿肉の形を見極め器用に捌いていく。同時に、そこにあった膨大な知識と経験、技術、人と動物の関係性が失われていくことがわかる。

今回、京都芸術センターの個展に合わせて、狩猟だけではなく、新たなモチーフによる作品が展開されている。生態系や人間と生物の命を通した関係性というテーマは変わっていないが、もっと静的なミクロな生命体を扱ったものに移行している。

展覧会は、「The Garden」と題されており、実際に自身の住んでいる家の庭の生命体からヒントを得たものだ。井上は、2018年、片岡真実が芸術監督を務めた、第21回「シドニー・ビエンナーレ」に出品した後、日本での展覧会は2019年に「のせでんアートライン2019」に出品以降、参加していない。その間に、狩猟試験官や養蜂業の仕事をしているパートナーと結婚し、自然と都市の間にある京都の山の麓に移り住んだ。そして、コロナ禍で長く滞在している家から見た日常的な風景から今回の作品群が形成されている。井上の作品には、まず観察があるといってよいだろう。それは写真を修めてきた井上の思考と技術の体系でもある。

《The Garden》(2022) 撮影:麥生田兵吾

ギャラリー南に至る廊下には、庭で撮影したカラー写真が展示されているが、それらはすべて井上がカラーフィルム写真を撮影し自宅で現像したものだ。ギャラリー南には、庭をモチーフに新しく試みられた作品が、「明るい部屋」「暗い部屋」、さらに「暗室」のような奥の部屋に展示されている。「明るい部屋」には、虫食いに合ったナミアゲハやツマグロヒョウモンの蛹の標本、さらに、庭にあった栗やブドウの葉を、ライトボックスに置いてモノクロ写真で撮影している。それらの葉も虫食いにあって穴だらけになっていて、生命の痕跡を残している。

《小さな隣人C》(2022)展示風景 撮影:麥生田兵吾

それらは、光によって印画紙に感光させるということでは物質的だが、被写体の物質が移動したわけではない。その点、《胡蝶|Ghost》(2022)と名付けられた作品は、庭に訪れた蝶を捕まえて、蝶の翅の模様を鱗粉転写法によって、紙に写し取っている。それらは、ろうで塗った紙を折り、蝶の翅を挟み込んで上から擦る。そうすれば、翅の模様が写真で写したように鮮やかに紙に写るのだ。

《胡蝶|Ghost》(2022)展示風景 撮影:麥生田兵吾

《胡蝶|Ghost》(2022) 撮影:麥生田兵吾

鱗粉転写法は蝶やガの鱗粉を紙に貼り付ける技法で、標本よりも手軽で、模様や色は実物に近い状態で観察できる方法として、18世紀頃、ヨーロッパで広まったという。植民地などを開拓した時代に、見知らぬ生物の痕跡を留める方法の1つであり、押し花などもそれに類似した技術だろう。ネガ・ポジ法を発明したイギリスのフォックス・トルボットも、写真だけではなく、押し花も試みており、さまざまな自然観察の方法を試していた。実際、トルボットの世界最初の写真集『自然の鉛筆』には、押し花のような写真がある。それはフォトグラムの原型のような方法で、葉を印画紙に直接置いて感光させたものだ。写真にはそのような押し花の痕跡がある。

写し取られた鱗粉に、会場に用意されている紫外線ライトを当てると、反射するため、蛍光発光しているものもある。人間には容易にはできない、自然がつくった色と模様といってよいだろう。

《胡蝶|Ghost》(2022)展示風景 撮影:麥生田兵吾

《胡蝶|Ghost》(2022) 撮影:麥生田兵吾

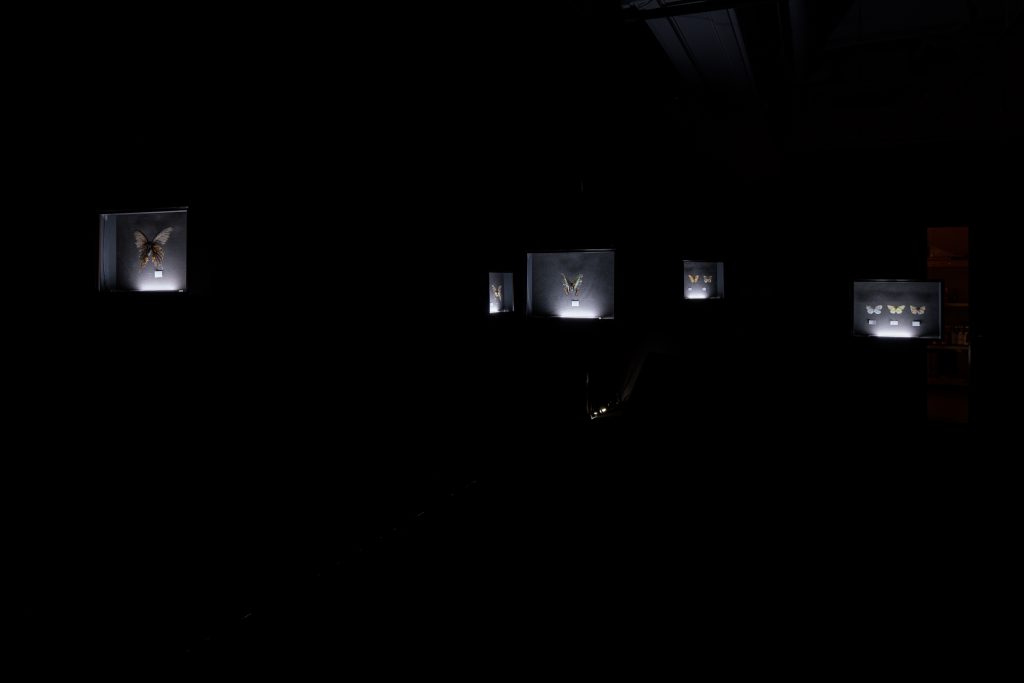

ギャラリー南の中央は黒い暗幕で仕切られており、そこから「暗い部屋」に入ると鱗粉転写法によって模様を抜き取られた蝶の標本が吊るされている。それはまさしく「実体」であるが、「生気」を失っているように見え、鮮やかな模様こそが実体だったのではないかと錯覚する。井上は、「私が美しいと感じたのは蝶だったのだろうか。それとも鱗粉だけを見ていたのだろうか」と記している。

《spore print》(2022)展示風景 撮影:麥生田兵吾

さらに、壁面には、黒い紙に、白い模様が描かれた作品が数多く展示されている。まるで暗い海に浮かぶクラゲのようであるが、実は家で栽培しているシイタケの胞子だという。シイタケの傘を黒画用紙の上に一晩置いておくと、胞子が降り積もりその痕跡が形になるのだという。色鮮やかな鱗粉の痕跡とは対象的であるが、細密画のように残っている胞子の跡は、蝶とは異なる美しさを称えている。モニターに流れている映像は、胞子が降り積もる様子を捉えている。映像を見ているとみるみる内に白くなっていく。実際は、タイムプラスのように、微速度撮影によって約3日間かけて撮影された写真をつなぎ合わせた映像だ。その様子を井上は、長い感光が必要であった初期の写真を思わせると記している。

《spore print》(2022) 撮影:麥生田兵吾

《spore print》(2022) 撮影:麥生田兵吾

本来、展示室ではない奥の部屋には、蝶の模様を写し取る様子を、手回しの上映機で見られるようなっている。連続的に見える映像も、断片の集積である。実は人間の知覚も、短い映像を脳が補完して連続的に感じるようにしていることがわかっている。人間の感覚や記憶には限界がある。小さすぎるもの、大きすぎるもの、短すぎるもの、長すぎるものなどは捉えることはできない。生態系というのは一つの世界からなるのではなく、大小さまざまな生物が、異なる時間、空間の中で平行して生きているということである。レンズや写真、映像は、その感じるとことができない時間、空間を可視化することでもある。

撮影:麥生田兵吾

そのような生物が異なる感覚や身体を元に、それぞれの世界を持つことを、ドイツの生物学者、ユクスキュルは「環世界」と名付けたが、井上は「像を写す」さまざまな技術で、それを示そうとしている。その生命の平行世界が衝突するのは、命のやりとり、殺す/殺される、食べる/食べられるという側面においてであろう。しかし、それを否定しては、食物連鎖が織り成す、生命の世界は成り立たない。井上は、猟師であった祖父が、猪や鹿を狩り、それらを丁寧に食べることを通して、その事実を学んだ。世界は、実体と仮想、リアルとフェイクが氾濫するデジタルネットワークに覆われているが、生命において生と死は不変である。井上は、その生命と生命の究極的な関係を、「像を写す」技術を通して見つめているといえるだろう。

《いのちの在り処》(2014/2022)撮影:麥生田兵吾

最後に、井上が生命をテーマにしたという最初の作品が再制作され、ギャラリー北の脇にある1階と2階をつなぐ階段の踊り場に展示されている。それは蝉の死骸を分解して型を取って、寒天を流し込み、接着剤を垂らして、人工的に蝉の抜け殻をつくった作品だ。蝉は幼虫から脱皮するが、それは抜け殻になって残る。しかし、成虫になってから生きられる時間は短い。死骸は生命の抜け殻であるが、そこからどこへ行くのか?生と死を見つめる井上の普遍的な問いは、当時から変わらない。井上が提示する「生命の庭」は、ミクロとマクロな視点を循環しながら続いているといえるだろう。