のっけから、本流のいわゆる〝 芸術作品〟ではない例を出して恐縮だが、《水差し男爵》と《顔のグラス》は、ある意味で太郎を象徴する「作品」である。

特に《顔のグラス》は最高だ。ある程度年配の方なら「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」と太郎本人が出演してしゃべっていたテレビCMを覚えているのではないか。《顔のグラス》は、1970年代のウィスキーの景品だった。量産され、多くの人が手にしたわけだ。太郎は、多くの人々が往来する街角に置かれるパブリック・アートに、美術館などの閉ざされた空間にあるよりも多くの人々から見られるという点で大きな意義を見ていた。多くの人が手にした《顔のグラス》もまた、まぎれもなくパブリック・アートだった。

グラスの底の顔は2種類あり、どちらも不気味な目を持っていた。明確な目玉があるわけでもないのに、にらみつけてくる。おそらく目に意志を持たせるのは、太郎芸術の本質である。

そして、本展の会場で特に印象に残ったのが、目がことさら強調された作品がほかにも数多くあったことだ。特にそうした作品ばかりが並んだ部屋を歩くと、ずっと太郎ににらみつけられているかのような気持ちになった。

ギョロリとした目玉が描かれた作品が並んだコーナー。岡本太郎記念館による近年のX線調査などにより、これらの絵には下の層に、別の絵があることがわかったという。ただし、塗り込められた元の絵と、1980年代以降にその上に描いた絵の構図はほぼ同じで、上に強い色彩と目玉などの表現が加筆されているのだ。カンヴァスの節約などのために上から描いたのではなく、自分の表現意欲に基づいた強い意志を持って筆を加えたと思われる

では、それははたして息苦しいことだったのか。そんなことはまったくない。むしろ愉快で楽しい。そう感じさせることが、太郎芸術の力なのだと思う。

目玉は大きくてまん丸い。顔もまぶたも描かずに目玉だけを抽出しているからこそのインパクトがあった。これらの作品は自画像で、太郎は絵の中から世の中をにらみつけているのではないだろうか。

太郎は1970年に大阪で開かれた日本万国博覧会(大阪万博)で建設された高さ70mの《太陽の塔》で、当時の科学技術の進歩が生んだ社会を痛烈に批判したアーティストである。十数年さかのぼる50年代には東京国立博物館で縄文土器の美を「発見」して日本美術史の始まりを書き換える偉業をなす中で、科学技術に頼らない絶大な力の存在をあぶり出す。60年代にはメキシコで描いた幅30mの大壁画《明日の神話》で核爆弾のもたらすおぞましい世界を批判した。太郎は、常に現実社会と向き合うアーティストだった。作品に描かれた目玉がにらみつけているのは、やはり現実の世界なのである。

《太陽の塔》《生命の樹》《明日の神話》などの複製や下絵が並んだコーナー。《生命の樹》は、大阪万博で建設された《太陽の塔》の内部に設置された。筆者は小学生のときに万博で《太陽の塔》の内部に入り、《生命の樹》を見た。今でもその光景を鮮明に覚えている

しかし、ただ敵対心を持って何かをにらみつけるだけでは、たいていの場合はいい結果は生まれないものだ。モチーフがダンスをするかのように躍動的で「何それ?」と思わせるような表現をしながら、目を大きく見開いて真摯に社会と向き合う。むしろ、少しくらいひょうきんなほうが、にらみつけられた相手も反応しやすいのではないだろうか。

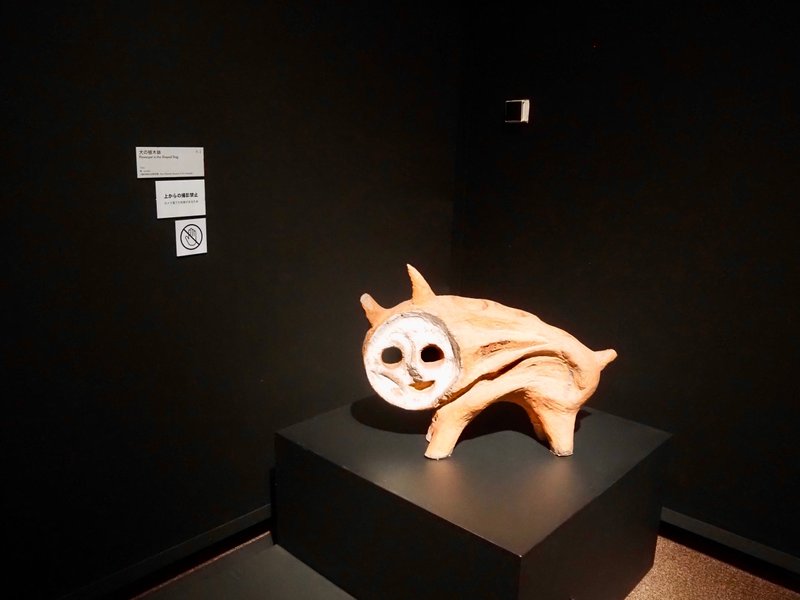

《犬の植木鉢》は1955年の作品。太郎本人は猛獣を作りたかったらしいのだが、すごくかわいい。表現したいことが変容して、人々に愛されるようになるのは、もはや太郎の作品の特徴と言っていい。空洞の目には、愛らしさをたたえた存在感がある。

人間はつらさや悲しみを忘れる力を持っている。忘却力がないと、生きていくことに耐えきれなくなるからだ。にらみつけられるのがつらいことになったら、それこそ生命の危機を回避するために、人々からは早晩忘れられてしまうだろう。しかし、見つめられることに楽しさや笑いを感じるなら、いつまでも記憶にとどまるものである。太郎の目玉の表現には、そんな力がある。

環境問題は改善から程遠く、疫病が世の中の歯車を狂わせ、核戦争の兆候さえ感じざるをえなくなってきた今の世界は、太郎の時代よりもはるかに危機的だ。太郎と一緒に目玉をギョロリとさせて世の中を見つめることには、大きな意義があるように思われる。

◎上記以外で印象に残った作品を少しだけ載せておきたい。

《電撃》(左の作品)と《夜》(ともに1947年)。1947年に描かれたこれらの作品には、戦前のパリで思想家のジョルジュ・バタイユらと過ごした中で得た怪しさとパワーが現れている。ただし、まだ「目」ははっきりとは描かれていない。しかし、どちらの作品にも具体的なモチーフとしての人物以外の部分に、まるでだまし絵のように顔が仕込まれているように見える。《電撃》では、画面下の岩の部分が顔になっている。《夜》では、張り巡らされた樹木が仮面のようにも見え、炎のような「目」を見出すことが可能だ

Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

※本記事はラクガキストつあおのアートノートからの転載です。

【展覧会情報】

展覧会名:展覧会 岡本太郎

会場・会期:

大阪中之島美術館 2022年7月23日(土)~10月2日(日)※終了しました

東京都美術館 2022年10月18日(火)~12月28日(水)

愛知県美術館 2023年1月14日(土)~3月14日(火)