《太陽の塔》の謎

|最初の女性は太陽によって懐胎した

|太陽こそ だから

|女性にとっては輝かしい男性であり

|逆に 男性にとっては母胎なのである

|「黒い太陽」★ーより

《太陽の塔》が昨年、日本万国博覧会(EXPO’70)閉会後、三三年ぶりに内部公開され、多くの閲覧希望者が殺到した。だが、 《太陽の塔》はその人気とは逆説的に、全貌についてはほとんど知られていない対極的な塔であると言えるだろう。

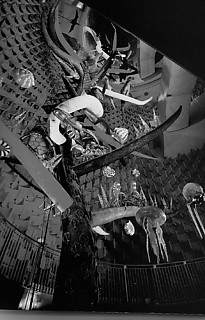

私自身、《太陽の塔》はEXPO’70のテーマ館プロデューサーであった岡本太郎が太陽をモチーフにした男根的なモニュメントであると認識していた。しかし《太陽の塔》が内部に「生命の樹」[図1]を抱え、それが地下、空中空間へと連なったものだったと知った時、大きな謎を持つことになった。男性的でありながら同時に女性的でもあり、なおかつ複数の顔を持つ《太陽の塔》にはどのような思想が流れていたのだろうか。

《太陽の塔》は、その外観が全長70メートルという桁外れな大きさと異様な造形のため、巨大な彫像としての印象が強く語られている。だが、もともと《太陽の塔》は巨大な彫像として作られたわけではない。EXPO’70のテーマ館のシンボルとして作られ、パヴィリオンとして設計されていたのだ。すなわち、内部展示空間を持つことが前提とされている。

《太陽の塔》を含むテーマ館には当時、地下展示部や大屋根にあった空中展示部、さらには《青春の塔》、《母の塔》[図2]もあったので、塔内部を閲覧しただけでは、まだまだ不充分だと言わざるを得ない。

図1──生命の樹

図2──母の塔・太陽の塔・青春の塔

映像詩としての《太陽の塔》

岡本太郎の基本構想は、テーマ館を地下、地上、空中の三層にわけ、各層に過去、現在、未来の時間軸を当てはめることであった。同時にそれらをEXPO’70のテーマである「人類の進歩と調和」と照らし合わせ、現在を調和の世界、未来を進歩の世界、過去を根源の世界とした。

そのために進歩主義の象徴である大屋根を突き抜けた「ベラボー」な塔を建てるとともに、地下にもまた広大な洞窟空間を出現させた。未来を志向していた万博関係者の構想とは対極の太古を対峙させたのである。

三層にはすべて展示空間を設け、それらを周遊すると生命・人類の過去から未来までの通史を体験できるという仕掛けであった。つまり、その動線こそが《太陽の塔》体験の核になるものだった。その構想からすれば、現在の状態はそれとかけ離れたものであると理解できるだろう。その展示構成は現在からみても相当にラディカルで刺激的なものであった。それぞれのシーンを移動して生成されるシークエンスは、壮大な映像詩とでも言えるような印象を受ける。

地下から空中にかけて螺旋状に駆け昇ると、生命の始まり[図3]を契機に人類の誕生を経て未来世界まで、めくるめくイコンによって展開されるタイム・マシンのような演出であった。それらのイコンは一つひとつが太郎の人生が凝縮されたものであると同時に、《太陽の塔》の謎を解く鍵でもある。太郎の人生を追いながらその謎を少しずつ解いてみたい。

図3──《いのち》

ピカソとバタイユ 二人の巨人と対極主義

画家としての太郎の眼を刮目させたのは、まぎれもなくピカソである。パリ留学中の一九三一年初夏、ピカソの絵画 《水差しと果物鉢》に熱い抽象表現を見たとき、画家としての太郎が誕生する。前年、太郎はソルボンヌ大学の哲学科に聴講生として通い、カントの『純粋理性批判』に熱中する。太郎の内面もまた形而上的「空間」に向かっていた。

太郎は「抽象芸術こそ、国境・人種・文化圏その他のあらゆる制約を突破する真に世界的な表現方法であることを確信的に感じとった」★二と述べている。当時、七一歳のカンディンスキーを頂点にモンドリアンやジャン・アルプなど抽象絵画をリードするメンバーがいたアプストラクシオン・クレアシオン(抽象・創造協会)へ最年少の二一歳で参加し、太郎はフランスに集まる世界各地の芸術家たちとともに、コスモポリタンとしての表現を獲得したのである。

一九三六年、革命知識人共闘組織「コントル・アタック(反撃)」の公開集会で、ジョルジュ・バタイユの演説に衝撃を受ける。スターリニズム・ファシズムの激しい現実の波が押し寄せてきた時、太郎の絵画表現も転機を迎える。抽象とは対極の具象表現を取り込んでいくのだ(新具体主義)。そのなかで生まれたのが、第一回国際シュルレアリスム・パリ展(一九三八)に出品された《痛ましき腕》である。赤いリボンの頭部と裂かれた腕、そして握り締めた拳は、ファシズムへの抵抗への意志とも読みとれる。相反する極を見出していく太郎の姿勢は、戦後、対極主義として展開される。

それはヘーゲルの弁証法に対するアンチテーゼとして提示される。太郎は「弁証法は正・反・合の歴史的時間ではない。対極は、瞬間だ」★三と指摘する。さらに、太郎の「私自身の生命的実感として、いま、なまなましく引き裂かれながら生きている。『生』の内にまた相対立する『反』が共存しており、激しく相克する。『反』の内にまた闘争する『正』がゆるぎなくある」★四という一連の記述から連想されるのはヘーゲルの弁証法ではなく、ベイトソンのダブルバインド理論である。

太郎の残した回想録を読むと、母、岡本かの子[図4]との関係においてダブルバインドが生じていた可能性は充分ありうる。太郎の対極主義は、同時代に民族学(人類学)を志し、後に広範囲な分野に多大なる影響を与えたベイトソンの理論を経験的に理解していたと言えないだろうか。

そして、彼の前に再びピカソが立ちふさがる。一九三七年、パリ万博、スペイン・パヴィリオンにおいて発表された《ゲルニカ》である。ピカソに挑んだ太郎にとって、《ゲルニカ》は乗り越えなければならない壁としてその時宿命づけられたのだ。

《ゲルニカ》が発表された後、太郎は「『絵画』の美学的限界」★五に疑問を抱き、再び絵筆を捨ててソルボンヌ大学哲学科に正規の学生として入学し、社会学、民族学(人類学)を専攻する。「供犠論」で著名なマルセル・モースの授業は、パリ万博の跡地に建てられた人類博物館(ミュゼ・ド・ロム)で行なわれた。奇しくも、移転前のトロカデロの人類学博物館で、ピカソはキュビスム(立体主義)の金字塔《アヴィニョンの娘たち》の着想を得たという★六。

観念的な抽象思考から、生きた生身の人間を対象とする民族学(人類学)への志向は、太郎の絵画表現の変遷と並行していたが、職業画家に欺瞞を感じていた太郎は、全人間的に生きるために絵画表現とは対極の実証的な人間学に挑んでいく。

その頃、バタイユが主宰する表の活動、神聖社会学研究会(コレージュ・ド・ソシオロジー・サクレ)と、裏の活動である秘密結社、「無頭人(アセファル)」に参加する。アセファルのシンボルは、《太陽の塔》を彷彿させる、顔がなく腹部に髑髏がある像であった[図5]。供犠の理論と、秘教的実践は、「樹霊に人身御供が捧げられ、血だらけの儀礼が行われた」★七ドルイド教などの原始ヨーロッパ思想とも結びついていた。

断片的に伝わるその内容は、当時話題となったイギリスの人類学者フレーザーが著した《金枝篇》における王殺しや神殺し、樹木信仰についての記述の影響を感じさせる。パリ郊外、サン・ジェルマン・アン・レーのマルリーの森で行なわれたアセファルの秘儀は、この地で誕生した太陽王ルイ一四世の系譜を、断頭台で断つ歴史を反復していた。その秘儀は《太陽の塔》の秘密の中核をなしているだろう。

その後、バタイユの活動に対しても「権力への意志」を読みとった太郎はバタイユと決別する。そして、太郎は表現においてピカソを、思想においてバタイユという巨人に対して挑み続けていくのである。

図4──岡本かの子

図5──アセファル

縄文文化と四次元芸術

帰国した太郎は、日本の伝統芸術に眼を向けたが、日本の輸入文化やスノビズムに絶望する。しかし、一九五一年、上野の東京国立博物館でそれらとはまったく質の異なる縄文土器に衝撃を受け、美学的発見をする。はたして太郎は縄文土器の何に衝撃を受けたのであろうか[図6]。

図6──縄文土器

太郎はそれを近代的感覚に訴えてくる「驚くべき空間性」★八とし、二〇世紀のアヴァンギャルド、抽象主義彫刻家の表現よりも激しいと述べている。また、その表現が再び現代人に「ピンとくる」のは、交通・輸送機関によって地下・地上・空中を縦横に横断する複雑な空間的感覚が生まれているからこそであるという★九。しかし同時に「四次元的性格に考察をすすめなければ、この文化を正しく理解することはできない」★一〇とし、「怪奇で重厚な、苛烈きわまる土器の美観」は超自然的な世界との激しい「四次元との対話」によって成り立っていると分析している★一一。

かつて、ピカソがアフリカの彫像によって、キュビスムに向かったとしたならば、太郎は縄文を発見することによって四次元の表現へと向かおうとしたのではないか。

一方、海の向こうでは、バタイユもまた原始美術へと向かっていた。一九五五年、バタイユは、『ラスコーの壁画』を執筆する★一二[図7]。EXPO’70テーマ館の地下展示の第二室、「ひと」の空間[図8]には、ラスコーやアルタミラの壁画空間が復元されていた。バタイユのイメージを、太郎は《太陽の塔》でも蘇えらせていたのである。興味深いのは、彼らが他地域の芸術から自国の原始芸術に目を向けたことである。太古へ連なる時間軸は三次元芸術を超えるもうひとつの次元でもあったことだろう。地下、地上、空中を恐るべき速度で移動する現代人の空間感覚をもって、超自然と交流する縄文的な四次元芸術を創造する。それは太郎が《太陽の塔》で企てたことのひとつであったに違いない。

図7──ラスコーの壁画

図8──《ひと》

マンダラとしての《太陽の塔》 太郎と空海

EXPO’70のテーマ館ガイドの冒頭文において太郎は、《太陽の塔》はマンダラであると明言している。

「テーマ館はEXPO’70の中心にあって、この祭りの理念を誇らかに表現する。このパヴィリオンは閉ざされた一個の建物ではない。メインゲート正面の広場にそそり立つ〈太陽の塔〉。祭神であるこのモニュメントを核として、過去・現在・未来の三つの層が重なりあって構成する巨大な空間だ。それぞれが完結していながら、また渾然として一体をなす。とざされていると同時にひらかれている。三つの空間・時間は互いに響きあい、一つのうちに他の二者をふまえた宇宙の環だ。瞬間々々に輪廻している。マンダラなのである」★一三。

日本の仏教美術に絶望していた太郎はいつ曼荼羅に出会ったのか。一九六二年に『芸術新潮』で発表された「秘密荘厳」に、その時から六、七年前に東京国立博物館で開催された仏教美術展で見た密教芸術に「異様なサインのように」、「衝動と暗示」★一四を与えられたという記述がある。東京国立博物館は太郎にもうひとつの出会いを与えていた。縄文土器の発見の後、太郎は現在の日本に縄文の因子を探る。東北や沖縄はその極地であった。そこに密教芸術も加わった。

そして、高野山、高雄山の神護寺、東寺など密教、そして空海の足跡を訪ねる旅に出る。太郎の論考からは事前に密教について入念に研究したことが伺える。

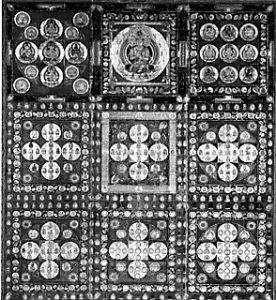

太郎は現地で閲覧した両界曼荼羅に「内なる世界と外なる世界を、わけあらわしたものだろう」★一五と内宇宙と外宇宙をみてとる。その内と外を結ぶカナメが、大日如来=太陽であるという[図9]。空海が受け継いだ密教には大きな特徴がある。その師、恵果においてはじめて『胎蔵界曼荼羅』[図10]と『金剛界曼荼羅』』[図11]が統合され曼荼羅が対になったのだ。中国人であった恵果には、陰陽道の影響もあると言われている。胎臓、金剛の二極を軸にした真言密教の思想を理解したとき、自身の対極主義との深い共通点を感じただろう。

さらに、唐に渡り密教を体得し日本で布教活動をした空海に、フランスでバタイユと交わしたアセファルの秘儀と帰国後のアヴァンギャルド運動の実践をしていた自分を重ねたに違いない。

そして、東寺の立体曼荼羅や高野山等の両界曼荼羅が太郎のイメージの中で醸成されたとき、対極主義と四次元芸術は、塔の内部と外部で両界を展開し、地下(過去)、地上(現在)、空中(未来)を行き来する四次元曼荼羅として立ち上り、《太陽の塔》へと一気に結晶化したのではないだろうか。

図10──胎蔵界曼荼羅

図11──金剛界曼荼羅

怒りのメタモルフォーゼ 《太陽の顔》と《黄金の顔》

《太陽の塔》の正面にある《太陽の顔》の異様な表情に、不気味な印象を持った覚えはないだろうか[図12]。私にはその表情が、万博会場のメインゲートにありながら、多くの観客を微笑ましく迎える顔にはとうてい見えない。その表情は、喜怒哀楽で言えば、明らかに怒りに属するものであるからだ。では、なぜ《太陽の顔》は怒っているのか?

太郎は人類の原初に「はじめに怒りありき」と言い、怒りが爆発することによって、神の出現を見ると述べる。さらに、「まことに、マンダラは憤りである。そうだ。あの怒りは宇宙全体に透明な波光としてひろがってゆく」と曼荼羅に怒りの相を見る★一六。

《太陽の顔》の怒りには、曼荼羅の中でも炎をまとう明王の顔に通じるものがあると言えるのではないだろうか[図13]。曼荼羅では明王部の上部に如来部がある。位があがると、大日如来という太陽の象徴仏に昇格する。そのような階層によるメタモルフォーゼは、《太陽の塔》にも当てはめることができる。最上部の《黄金の顔》[図14]は同じエレメントである

《太陽の顔》が上部階層に行くことによって進化したものなのではないか。

図12──太陽の顔

図13──不動明王

図14──黄金の太陽

図9──大日如来

仮面の告白 世界の仮面と世界民族資料調査収集団

《太陽の塔》の変相する顔は、他にもある。地下にあった《地底の太陽》[図15]と背後にある《黒い太陽》[図16]である。それらもまた異なる層での同じエレメントを持った顔だと言えるだろう。そのような変相図は、地下展示部で決定的に現われる。

地下展示では、世界の仮面が後に万博跡地に建てられた民族学博物館の初代館長となった京都大学の梅棹忠夫と東京大学の泉靖一によって組織された、日本万国博覧会世界民族資料調査収集団(EEM)によって世界中から集められ、天井から吊り下げられていた★一七。

なぜ太郎はそこまで仮面に惹かれたのか。太郎は幼き日に天狗の面をかぶった近所の少年に追いまわされたとき、それと対極の蒼白な面のような無表情の母によって仮面の本質を知ったとしている。そして「自分が仮面である。それを打ち出す瞬間に、いかに自分が、この世界全体が、無限の仮面にとり囲まれているか、目がひらくのだ」、「仮面の神秘を通じて、人間精神の矛盾の深みを若い日に象徴的に体験させる。人生の出発点であるイニシエーションにおいて、強烈な衝撃としてつきつける」★一八と仮面の重要性を説く。それに倣うならば、《太陽の塔》の複数の顔もまた仮面なのだ。

図15──地底の太陽 ちえ・いのり・であい

図16──黒い太陽

《生命の樹》としての《太陽の塔》

《太陽の塔》の内部にある《生命の樹》には、原生生物から人類誕生まで、生物進化の過程にしたがって分類された約三〇〇もの模型が飾られていた★一九。しかし、基本構想では塔そのものを樹木として想定し、五大州を表わす五本の塔を作り地球全体を表現しようとしていたのである★二〇。

植島啓司は、《生命の樹》を天と地を結ぶヤコブのはしごと同じ、世界軸(axis mundi)としての意味構造を持っていると指摘している★二一。エリアーデは世界軸を「天と地と冥界とが交叉する点」とする★二二。その三界とはテーマ館の構造にも当てはまる。

「大地と街を空に結ぶ、立った橋である」★二三というのは、ロラン・バルトがエッフェル塔を評した言葉である。エッフェル塔は、フランス革命一〇〇周年を祝って一八八九年にパリ万博において建てられた。断頭台が置かれた革命広場は、コンコルド(調和)広場となり、オベリスク(柱塔)が置かれている。万博都市パリに住んでいた太郎が、エッフェル塔やフランス革命を意識していなかったと言えば嘘だろう。

また、サン・ジェルマンの森で行なわれたアセファルの「雷に打たれた木」の観想の儀式や供儀は、原始ヨーロッパの地母神信仰、樹木崇拝につながっていた。それは《太陽の塔》の大地から天に昇る樹木のイメージの根底にあるものだろう。ちなみに、原始ヨーロッパの森林の「雷に打たれる木」であるオークこそが、フレーザーの『金枝篇』の主題である。《太陽の塔》の両脇に走る赤い稲妻は、雷の痕跡から立ち上がる火なのではないか。

さらに、もうひとつ、彼の潜在意識の中に刻まれていたものがあったとすれば、ガウディの《サグラダ・ファミリア》[図17]である。太郎は一九三〇年代初頭、前衛美術雑誌『カイエダール』に紹介されたガウディの建築写真を見て衝撃を受けるとともに、自身の抽象表現と響きあうガウディの造形に共感している★二四。実際の樹木を研究して作られたという、天を目指す樹木のような《サグラダ・ファミリア》の尖塔群は、《太陽の塔》の基本構想に深いレヴェルで響いていたのではないか。

図17──サグラダ・ファミリア

地上の太陽と《明日の神話》

太郎は《太陽の塔》にもうひとつの太陽を用意していた。未来都市や未来生活のヴィジョン、一九二面の三角形のマルチスクリーン《マンダラマ》、通信衛星インテルサット四号の実物大模型[図18]などとともに、空中展示で展開された広島、長崎の原子爆弾のフォトコラージュのあった《矛盾の壁》と《転換の壁》[図19]である。それは人間が作り出した悲劇の光であり地上の太陽であった[図20]。

太郎は《太陽の塔》の制作と同時期、一九五四年にビキニ環礁での核実験で被爆をしたマグロ漁船、第五福竜丸をモチーフにした巨大壁画《明日の神話》をホテル・デ・メヒコ(メキシコ)のために制作していた。奇しくも、アメリカの先住民族の土地であったニューメキシコは、世界で初めての核実験が行なわれている。太郎にとってヒロシマ・ナガサキは、《ゲルニカ》に連なる激しい怒りであり未来への警鐘であったに違いない。

図18──インテルサット4号

図19──転換の壁

図20──核爆弾

聖地の遺伝子 千里丘陵と淤能碁呂島(おのごろしま)

千里丘陵はニュータウンや未来都市の実験場のような万博が開催されたため、歴史のない土地のようなイメージがあるが、実は日本国家の始原に関わるほどの古い歴史を持っている。

千里丘陵にある二つの伊耶那岐神社の存在は、その歴史が国生みの神話と深く結びついていることを示している。日本神話では伊耶那岐、伊耶那美は天の浮橋より最初に淡路島とされる淤能碁呂島に降り立った[図21]。神話は大阪湾を中心に育まれた。太古、海が中心部まで入り込んでいた大阪湾において千里丘陵も島や半島だった可能性が高い。千里丘陵が淡路島と伊耶那岐の最後の地とされる近江(滋賀)との中間点にあることを考えると、瀬戸内海と内陸との海上の道(淡路)の拠点であったことが予想される。ちなみに千里丘陵では、銅鐸や古代鏡が多数出土している。もし千里丘陵が日本神話の舞台のひとつであったとしたなら、それは単なる偶然なのだろうか。

歴史上では、伊勢神宮の斎宮・倭姫は、雄略天皇二二年(四七七)、福知山の元伊勢から豊受大神を伊勢市山田に遷宮する際、天照大神より親神である伊耶那岐・伊耶那美をふさわしい場所に祀るように夢告を受け、千里の山田が選ばれる。つまり伊勢の山田と千里の山田は親子関係にある。さらに、千里の山田自体もまた、元伊勢だったという伝承も残っている★二五。

飛鳥時代、聖徳太子は蘇我氏とともに物部氏を討つ際、千里付近である「難波の北方山上ニ霊雲瑞光」を見る。平安時代、天台座主の慈覚大師円仁が、聖徳太子の墓のある叡福寺に参籠した時、聖徳太子の「伽藍を建立すべし」という夢告を受け、仁寿三(八五三)年、文徳天皇の勅願により圓照寺を建立する。その後、千里丘陵の広大な敷地には圓照寺の多くの寺院が建てられた★二六。なかでも《太陽の塔》付近にあった本堂には、千手観音が祀られていたという★二七。

植島啓司は「聖地はわずか一センチたりとも場所を移動しない」★二八とする。植島が天河を例に上げているように聖地は擂鉢状をしていることが多い。万博会場は「ゆるやかなスリバチ状」★二九になっており、中心部に小規模なパヴィリオンを外周部に向けて大規模なパヴィリオンを建て、擂鉢状の地形を強調していたという。《太陽の塔》は太古から「聖地」であった万博会場に、神話をなぞるかのように建てられていたのである。

図21——イザナギ・イザナミ〈天の浮橋〉

日本神話とグロテスクなアマテラス

背後の《黒い太陽》はもっとも謎めいている。なぜ背中に顔があるのか? 万博会場の構造では《太陽の塔》の裏側には、お祭り広場がある。つまり《太陽の塔》は、北側において人々を迎える祭神でありながら、南側においてはお祭り広場のシンボルでなければならない。そのためにはそこにも顔が必要だった。

それでは、世界の人々が集うお祭り広場になぜ不吉な《黒い太陽》なのか?《黒い太陽》とは、太郎にとって「現代的ニヒリスム」★三〇の象徴である。

思い出してほしい。日本神話における天照大神のエピソードを。天照大神は、弟スサノヲの高天原での乱暴に怒り、洞窟である天の岩屋にお隠れになりはしなかったか? 再び天照大神に出てきてもらうため、八百万の神がしたことは、天の岩屋戸前に集い祭りを行なうことではなかったか?[図22・23]「私は幻想的に太陽を神話化する」、その言葉どおり太郎は《太陽の塔》によって「太陽の神話化」を行ない「失われた神秘の奪回」を試みたのではないか★三一。

お祭り広場の装置設計を担当した磯崎新は、《太陽の塔》を「日本の昔の、本当は見たくないものがふたを開けたら現れた」と評する★三二[図24]。《太陽の塔》は、太古からの日本民族の無意識につながるグロテスク(洞窟的)なアマテラスがふた(天の岩屋戸)が開き現われたものと言えるのではないだろうか。「今日の芸術」は美しくあってはならない。そして、今日の神もまた決して美しくはないグロテスクな様相をしていたのだ。

図22──天照大御神

図23——八百万の神の祭り

図24——お祭り広場

千里丘陵に万博開催地が選ばれたこと、世界のパヴィリオン(パンテオン)の中で、シンボルとして《太陽の塔》が建てられたこと、昭和天皇が開催宣言を行なったこと、六四二二万人もの人々が訪れ、戦後最大の空前のイヴェントになったこと、それぞれが、とても偶然とは思えない結びつきを持っているように思えてならない。曼荼羅がユングの言うような元型だとすれば、《太陽の塔》は明らかに日本民族の集合無意識を表象していたと言えるだろう。

現在でも内部公開に大量の応募者が訪れていることを考えると、千里丘陵の聖地としての役割、《太陽の塔》の神像としての役割は厳然としてあると言える。それゆえに《太陽の塔》の解析と解凍はもっとも求められていることなのだ。そして、その謎を解く鍵は《太陽の塔》に散らばっていた無数のイコンにこそ隠されている。それは日本民族だけではなく、人類の無意識につながる鍵でもあるのではないか。その大いなる謎解きは始まったばかりである。

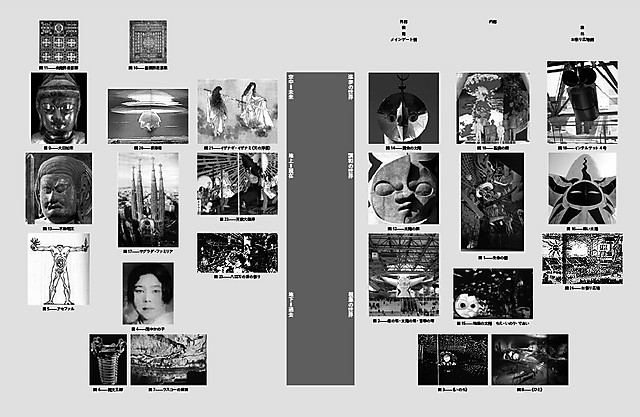

《太陽の塔》を含むテーマ館とイメージソースの対応図

初出:掲載『10+1』 No.36 (万博の遠近法, 2004年09月25日発行) pp.145-154

註

★一————岡本太郎『呪術誕生』(みすず書房、一九九八)一〇—一一頁。

★二——同、一七二頁。

★三——同、一三五頁。

★四——同、同頁。

★五——同、二〇一頁。

★六——塚原史『人間なぜ非人間的になれるのか』(ちくま新書、二〇〇〇)一二八。

★七——岡本太郎『わが世界美術史——美の呪力』(みすず書房、一九九九)三七頁。

★八——同『日本の伝統』(みすず書房、一九九九)三五—三六頁。

★九——同、同頁。

★一〇——同、同頁。

★一一——同、四二頁。

★一二——ジョルジュ・バタイユ『ラスコーの壁画』(出口裕弘訳、二見書房、一九七五)。

★一三——『日本万国博覧会 テーマ館ガイド』(日本万国博覧会、一九四五)三頁。

★一四——岡本太郎『神秘日本』(みすず書房、一九九九)一五二頁。

★一五——同、一八五頁。

★一六——岡本太郎『わが世界美術史——美の呪力』(みすず書房、一九九九)六四頁。

★一七——岡本太郎・泉靖一・梅棹忠夫共編『世界の仮面と神像』(朝日新聞社、一九七〇)。

★一八——岡本太郎『わが世界美術史——美の呪力』(みすず書房、一九九九)一〇五頁。

★一九——『日本万国博覧会公式記録第一巻』(日本万国博覧会記念協会、一九七二)四八四頁

★二〇——『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』(川崎市岡本太郎美術館、二〇〇〇)六八頁。

★二一——植島啓司『聖地の想像力』(集英社新書、二〇〇〇)五六頁。

★二二——ミルチャ・エリアーデ『エリアーデ著作集3』(久米博訳、せりか書房、一九七四)六八頁。

★二三——ロラン・バルト『エッフェル塔』(宗左近訳、ちくま学芸文庫、一九九七)六六頁。

★二四——岡本太郎『宇宙を翔ぶ眼』(みすず書房、二〇〇〇)九一頁。

★二五——『山田郷士史 山田のあゆみ』(山田自治会郷士史編纂委員会、二〇〇一)三七頁。

★二六——前掲書、四六頁。

★二七——『圓照寺略縁起』。

★二八——植島啓司前掲書、五頁。

★二九——『日本万国博覧会 公式ガイド』(日本万国博覧会協会、一九六九)一九頁。

★三〇——岡本太郎『呪術誕生』(みすず書房、一九九八)一二頁。

★三一——同書、同頁。

★三二——磯崎新『反建築史』(TOTO出版、二〇〇一)四八頁。

図一——《生命の樹》 出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』(川崎市岡本太郎美術館、二〇〇〇)

図二——《母の塔》《太陽の塔》《青春の塔》 出典=『日本万国博覧会 テーマ館ガイド』(日本万国博覧会、一九四五)

図三——《いのち》 出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』

図四——岡本かの子肖像、昭和四年。出典=『母の手紙 母かの子・父一平への追想』(チクマ秀版社、一九九三)

図五——アセファル 出典=ジョルジュ・バタイユ他『無頭人(アセファル)』兼子正勝、中沢信一、鈴木創士訳(現代思潮社、一九九九)

図六——縄文土器 撮影=岡本太郎、一九五六。出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』

図七——ラスコーの壁画 牡牛の部屋の左壁。出典=ジョルジュ・バタイユ『ラスコーの壁画』(出口裕弘訳、二見書房、一九七五)

図八——《ひと》 出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』

図九——大日如来坐像 高野山・金剛峰寺。出典=『空海と高野山』展覧会カタログ(NHK大阪放送局、NHKきんきメディアプラン)

図一〇——胎蔵界曼荼羅 京都・東寺。出典=立川武蔵『マンダラ』(学習研究社、一九九六)

図一一——金剛界曼荼羅 京都・東寺。出典=同書

図一二——《太陽の顔》 撮影=小嶌克典+小嶌展之

図一三——不動明王 京都・東寺。出典=『週刊日本の美をめぐる 空海と曼荼羅宇宙』(小学館、二〇〇三)

図一四——《黄金の顔》 撮影=小嶌克典+小嶌展之

図一五——《地底の太陽》 出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』

図一六——黒い太陽 撮影=小嶌克典+小嶌展之

図一七——《サグラダ・ファミリア》スペイン、バルセロナ。出典=『岡本太郎と縄文』展覧会カタログ(NHKプロモーション、川崎岡本太郎美術、二〇〇一)

図一八——インテルサット四号 出典=『岡本太郎・EXPO’70・太陽の塔からのメッセージ』

図一九——《転換の壁》 出典=『日本万国博覧会 テーマ館ガイド』

図二〇——核爆弾(水爆ブラボー爆発) 出典=『写真でたどる第五福竜丸』(財団法人第五福竜丸平和協会、二〇〇四)

図二一——イザナギ・イザナミ(天の浮橋) 出典=ニール・フィリップ『世界 神話と伝説の謎』(松村一男監訳、ゆまに書房、二〇〇二)

図二二——天照大神(『三代豊国 岩戸神楽之起顕』神奈川県立博物館蔵) 出典=『神道の本』(学習研究社、一九九二)

図二三——八百万の神の祭り 出典=ニール・フィリップ『世界 神話と伝説の謎』(松村一男監訳、ゆまに書房、二〇〇二)

図二四——お祭り広場 出典=『日本万国博覧会公式記録第ニ巻』(日本万国博覧会記念協会、一九七二)