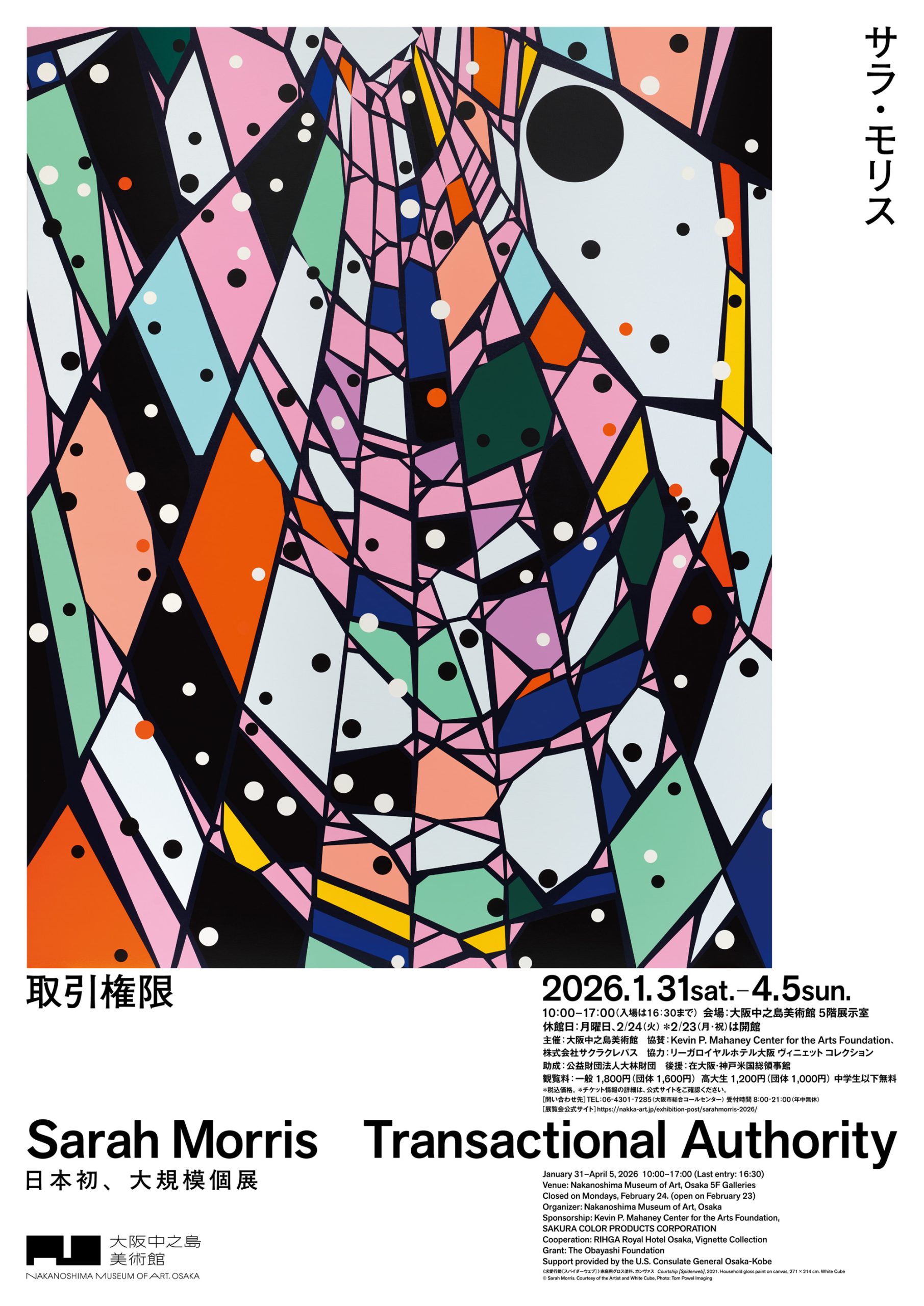

タイトル:サラ・モリス 取引権限

会期:2026年1月31日(土)-4月5日(日)

会場:大阪中之島美術館 5階展示室

大阪・中之島の水辺に佇む、漆黒の外観が象徴的な大阪中之島美術館。その空間が、今、かつてない色彩と幾何学的なグリッドに支配されている。2026年1月31日から4月5日まで開催中の「サラ・モリス 取引権限」は、世界のアートシーンの最前線を走り続けるアーティスト、サラ・モリスの30年以上にわたるキャリアを総覧する、日本初の大規模個展である。

本展は他都市への巡回がなく、この壮大なスケールの展示を体験できるのは、日本で唯一、大阪中之島美術館の会場だけである。展示室を埋め尽くす100点近い作品群は、彼女が追求してきた、都市、建築、そしてそこに渦巻く権力の構造を鮮やかに解体し、再構築してみせている。会場に足を踏み入れた瞬間、天井高を活かした空間構成と、工業的な光沢を放つキャンバスの圧倒的な視覚圧力に、私たちは現代社会の「神経系」を覗き見るような感覚に陥るだろう。

サラ‧モリス《SM 反転された輪郭[イニシャル]》 2011年 家庭⽤グロス塗料、カンヴァス 214 x 214 cm 個⼈蔵 ©Sarah Morris

哲学の眼差しが解剖する都市の権力構造:ニューヨークを拠点に活動する知性派作家の歩み

1967年にイギリスで生まれ、現在はニューヨークを拠点に活動するサラ・モリスは、現代のアートシーンにおいてひときわ知的な存在感を放つ作家だ。彼女の経歴を辿ると、その作風の根底にある深い洞察の源泉が見えてくる。モリスは名門ブラウン大学で記号論と政治哲学を学び、その後ケンブリッジ大学での研鑽を経て、ニューヨークのホイットニー美術館インディペンデント・スタディ・プログラム(ISP)に参加した。

こうした学術的背景は、彼女が都市や社会を単なる視覚的対象としてではなく、複雑な「システム」や「権力構造」の集積として捉える眼差しを養ったといえる。本展のタイトル「取引権限(Transactional Authority)」という言葉は、情報や資本が絶え間なく交換される現代において、誰がその決定権を握り、どのように社会を動かしているのかという、彼女の一貫した問いを象徴している。彼女にとって絵画や映像は、単なる表現手段ではなく、社会の隠れたアルゴリズムを記述するためのツールなのだ。

会場風景

家庭用グロス塗料が映し出す現代社会の表層、冷徹な光沢と欲望の皮膚

サラ・モリスの絵画を特徴づける最大の要素は、その独特な光沢だ。彼女が好んで使用するのは、市販の「家庭用グロス塗料(household gloss paint)」である。一般的に芸術作品で使われる油彩やアクリル絵具とは異なり、この塗料は工業的な艶を持ち、乾燥すると硬質な表面を形成する。この選択には、彼女の明確なコンセプトが反映されている。この塗料が放つ強い艶は、高層ビルの窓ガラス、高級車のボディ、あるいは洗練された広告デザインを想起させ、鑑賞者を現代都市の滑らかな表層へと誘う。

彼女は、絵画を神秘的な「聖域」としてではなく、建築の一部や都市のインフラと同じ地平にある「物質」として扱っているのだ。その平滑で光を反射する画面は、都市を覆うガラスやメタルの壁そのものを想起させる。本展の作品群を間近で観察すると、画面に自分の姿や展示室の照明がわずかに映り込み、絵画と現実が溶け合うような感覚にも陥る。

初期の代表作である《BE WARE OF THE DOG(猛犬注意)》(1994年)のような、ホームセンターで売られている私有地の境界線用の注意看板のタイポグラフィーを引用・再解釈したサイン絵画から、近年の複雑なグリッド作品に至るまで、この光沢は一貫している。初期作において彼女は、アメリカ社会に根ざした自衛意識や排他性、あるいは「ルール」という名の権力が、いかに簡潔な視覚記号として流通しているかを突きつけた。

展示風景 左上:サラ‧モリス 《猛⽝注意》1994 年 アクリル、カンヴァス 122 x 170 cm 個⼈蔵 ©Sarah Morris

1990年代後半の《ミッドタウン》シリーズでは、ニューヨークの国際経済の象徴的建築が、緻密なグリッドによって描き出され、私たちが生きる世界が、資本と権力が交錯する冷徹なシステムの一部であることを再認識させる。さらに、彼女の描くラインは完璧にコントロールされ、一見機械的に描かれたように見えるその線の一本一本には、人間の手による執拗なまでの精密さが宿っている。この「機械的な冷徹さ」と「執拗な手作業」の矛盾は、システマチックでありながら人間の欲望や意図によって動かされている都市の構造そのものを象徴している。

展示風景 真ん中:サラ‧モリス《ミッドタウン – 蛍光灯の灯るシーグラム‧ビルディング》1999 年 家庭⽤グロス塗料、カンヴァス 214 x 214 cm 個⼈蔵 ©Sarah Morris

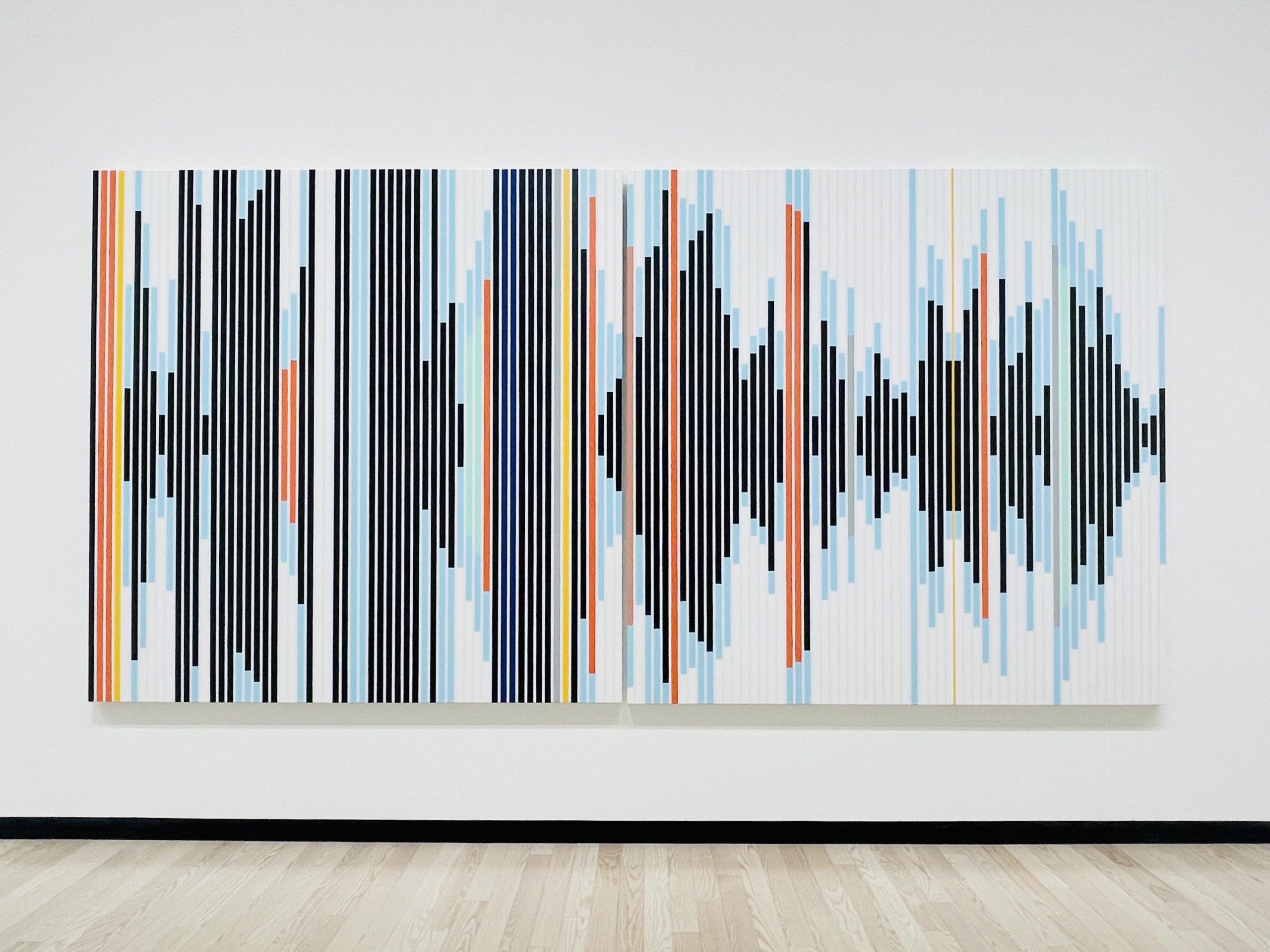

大阪の記憶を宿すサウンドグラフの衝撃:美術館コレクションが体現する都市の呼吸と鼓動

本展の中核をなすのは、大阪中之島美術館が国内の美術館として初めてコレクションに加えた、記念碑的な大作《社会は抽象的であり、文化は具体的である [サウンドグラフ]》(2018年)である。横幅4.2メートルを超えるこの巨大なキャンバスは、映像作品《有限のゲームと無限のゲーム》の撮影時にモリスが録音した音声から生まれた。

サラ‧モリス 《社会は抽象的であり、⽂化は具体的である [サウンドグラフ]》 2018年 家庭⽤グロス塗料 カンヴァス 214 x 428 cm ⼤阪中之島美術館 ©Sarah Morris

巨大な新作壁画が誘う情報の迷宮:多層的なイメージが交錯するスノーデンという名の深淵

本展のタイトル「取引権限(Transactional Authority)」を最も直接的に体現しているのが、本展のために特別に制作された大型壁画《スノーデン》である。高さ5.9メートル、幅約19メートルにも及ぶこの巨大な壁画は、そのタイトルから2013年にアメリカの監視国家体制を暴露したエドワード・スノーデン事件を連想させるが、モリスはこの作品で特定の政治的事件を直接的に、あるいは具象的に描いているわけではない。

サラ・モリス 《スノーデン》(部分) 2026 1885 × 590 cm 家庭用グロス塗料、壁 大阪中之島美術館にて制作 ©Sarah Morris

むしろ、画面を横断する多層的なラインと複雑な幾何学模様は、一見すると現代的で美しく構成されていながら、現代のデジタル社会における情報の不可視性や、網の目のように張り巡らされた監視ネットワークといった、「情報の取引権限」をめぐる深刻な政治的・社会的な問いを内包している。それらは、現代人が日常の中で無自覚に抱え込んでいる不穏なリアリティを彷彿とさせるものだ。「スノーデン」という言葉が持つ多義的なイメージと、迷宮のように入り組んだ視覚構造が重なり合い、鑑賞者に「真実の所在」を問いかける。それは私たちが生きる情報社会そのものの「断面図」を連想させる装置となっている。この壁画は、美術館の空間そのものを巻き込みながら成立しており、観客はその「監視の網」の内部を歩くことになる。モリスの作品において、壁画は単なる装飾ではない。それは都市の「皮膚」を物理的に拡張し、制度や権力が私たちの空間にいかに深く浸透しているかを身体的に突きつける装置である。新作《スノーデン》が放つ緊張感は、情報社会を生きる私たちにとって決して他人事ではない、「現代の肖像」として強く響いてくる。

記号としての色彩を解体する知的な冒険:日常に潜むブランドやロゴのコードを無効化する試み

サラ・モリスの作品における「色彩」の選び方は、極めて戦略的だ。彼女は、都市に注目しその都市固有のパレット(色彩感覚)から、作品の色を抽出する。会場入り口近くの初期作品《日本の靴》や《いじわるナース》のような色調は、一見ポップで親しみやすいが、それらは高度に消費文明化された社会の表層を象徴しているようだ。

サラ‧モリス 《いじわるナース 》1997 年 家庭⽤グロス塗料、カンヴァス 182.8 x 233.6cm 個⼈蔵 ©Sarah Morris

サラ‧モリス 《日本の靴》 1997年 家庭用グロス塗料、カンヴァス 122×122cm 個人蔵 ©Sarah Morris

モリスはこれらの色彩を元の文脈から切り離し、厳格なグリッドへと再構成する。すると、私たちが慣れ親しんでいたはずの色彩は、不意にその記号的な意味を失い、純粋な視覚的な圧力として迫ってくる。この体験は、私たちが日常いかに「記号」に囲まれて生きているかを再認識させる。色彩を通じて都市という巨大な言語体系を解体し、私たちに「見る」という行為の主体性を取り戻させるのである。彼女の作品は、美しい装飾であると同時に、私たちの認識の枠組みを揺さぶる装置でもある。

映像と絵画が共鳴する多層的な空間体験:17点の映像作品が映し出す都市の動的なリアリティ

会場に設置された映像作品群は、静止した絵画に時間の流れと運動を注入するとともに、サラ・モリスの鋭い観察眼が捉えた都市の断片を、音と映像のリズミカルな編集によって提示している。例えば1998年の初期作品《ミッドタウン》から、近年の《サクラ》に至るまで、モリスのカメラは都市の建築的ディテール、企業のロゴ、移動する人々、そして権力の中枢を冷徹に射抜く。

サラ・モリス 《リオ》 2012年 HD Digital 88:33 個人蔵 ©Sarah Morris

特に映像作品《サクラ》は、大阪という都市を「第二の首都」として捉え、近代的なインフラと伝統文化が共存する特異なエネルギーを映し出した秀作だ。サントリー山崎蒸溜所や関西国際空港といった施設、あるいは文楽や剣道の稽古風景など、断片的な都市イメージは展示室に並ぶ幾何学的な絵画作品と不思議な調和を見せる。

展示風景

絵画におけるグリッドは、映像で見たオフィスビルの窓枠であり、道路の区画であり、あるいは企業の意思決定プロセスのフローチャートのようにも見えてくる。映像が捉える都市の「動」と、絵画が切り取るシステムの「静」。会場では作品同士が対話するように配置され、照明や空間の広がりがモリスの作品が持つ「都市的なスケール感」を強調している。

鑑賞者はこれらを往復しながら、私たちの知っている「日本」が全く新しい記号として再構築されていく様を体感し、現代社会という巨大なマシーンの鼓動をより直接的に感じ取ることができる。

蜘蛛の巣が暗示する拡張し続けるネットワーク:自然と都市が交差する新たなシステムのメタファー

近年の作品である「スパイダーウェブ(蜘蛛の巣)」シリーズは、モリスの探求が新たな段階に入ったことを示している。蜘蛛の巣という自然界における最も精緻な捕獲システムをモチーフにしたこれらの作品は、拡張し続ける都市や情報ネットワークのメタファーとして機能する。《求愛行動 [スパイダーウェブ]》(2021年)に見られる有機的な広がりは、これまでの硬質なグリッド作品とは異なる複雑さを提示している。

サラ‧モリス 《求愛⾏動[スパイダーウェブ]》 2021年 家庭⽤グロス塗料、カンヴァス 271 x 214 cm ©Sarah Morris, Courtesy of the Artist and White Cube

一見恣意的でありながら、厳格な生存の論理に基づく蜘蛛の巣の形態。それは、私たちが日常的に利用しているインターネットや、目に見えないところで結ばれている人間関係の危ういバランスを暗示しているようにも感じられる。美術史的な文脈で見れば、モリスはモンドリアンのような初期抽象の厳格さと、ウォーホルのようなポップな記号性を融合させ、さらにそこに現代的な「ネットワーク理論」を組み込んだ、唯一無二のポジションに立っているといえるだろう。

サラ・モリス 《スノーデン》 (部分、2026年、大阪中之島美術館にて制作)、手前は出品作家のサラ・モリス

都市という名の巨大な取引所に立つ私たちへ:現代社会の構造を問い直す知的な美学の到達点

「サラ・モリス 取引権限」展は、私たちが普段無意識に受け入れている「日常の風景」が、いかに緻密なシステムと権力によって形作られているかを突きつける。美術館の現代的な建築空間で繰り広げられる色彩の饗宴は、単なる視覚的な楽しみを超え、私たちがこの複雑なネットワークの中でいかに生きるべきかを問いかけてくる。

会場風景

新作壁画《スノーデン》が想起させる情報の深層や、美術館のコレクションである《社会は抽象的であり、⽂化は具体的で ある [サウンドグラフ] 》が示す音の視覚化は、目に見えないものをただ信じるのではなく、見えているものの「構造」を疑うことの大切さを教えてくれる。モリスが提示する幾何学の迷宮を彷徨うことは、私たちが自らの足元を規定する「取引権限」の所在を確認する機会となり得る。この現代社会という抽象的なマシーンの最も美しく、そして最も鋭利な「断面図」を、ぜひその目で確かめてほしい。