老松通り骨董街の路地裏に存在するBEAK 585 GALLERY

展覧会タイトル:顔の出現 ー 記号になるまえに

会期:2025年9月19日(金)-10月25日(土)

会場:BEAK 585 GALLERY/大阪市

大阪の二つの場所で交差する、一人の作家の思索

大阪の西天満、老松通り。古美術商や画廊が軒を連ねるこの歴史ある街の路地裏に佇む、現代アートの新たな息吹を感じさせるBEAK 585 GALLERY。コンクリートと古材が融合した先鋭的な空間で、太郎千恵蔵の個展「顔の出現 ー 記号になるまえに」は開催されている。時を同じくして、大阪のもう一つの中心地、心斎橋のYoshiaki Inoue Galleryでは、コラボレーション企画として「Apparere(アッパリーレ)」展が幕を開けた。

展示風景

この二つの展覧会は、相互に補完し合い、響き合うことで、1990年代初頭から国際的に活動を続け、日本の現代アートシーンにおいて特異なポジションを築いてきた太郎千恵蔵という作家の多層的な貌(かお)を、そして彼の現在地を深く浮かび上がらせる、極めて批評的な試みである。本稿では、主にBEAK 585 GALLERYでの展示を軸としながら、Yoshiaki Inoue Galleryでの試みも視野に入れ、太郎千恵蔵の芸術的実践の核心に迫ることを目的とする。それは、彼がキャリアを通じて探求してきた「記号」と「物質性」の問題を再訪し、ネオ・ポップという大きな潮流の再評価へと接続する試みでもある。

展示風景

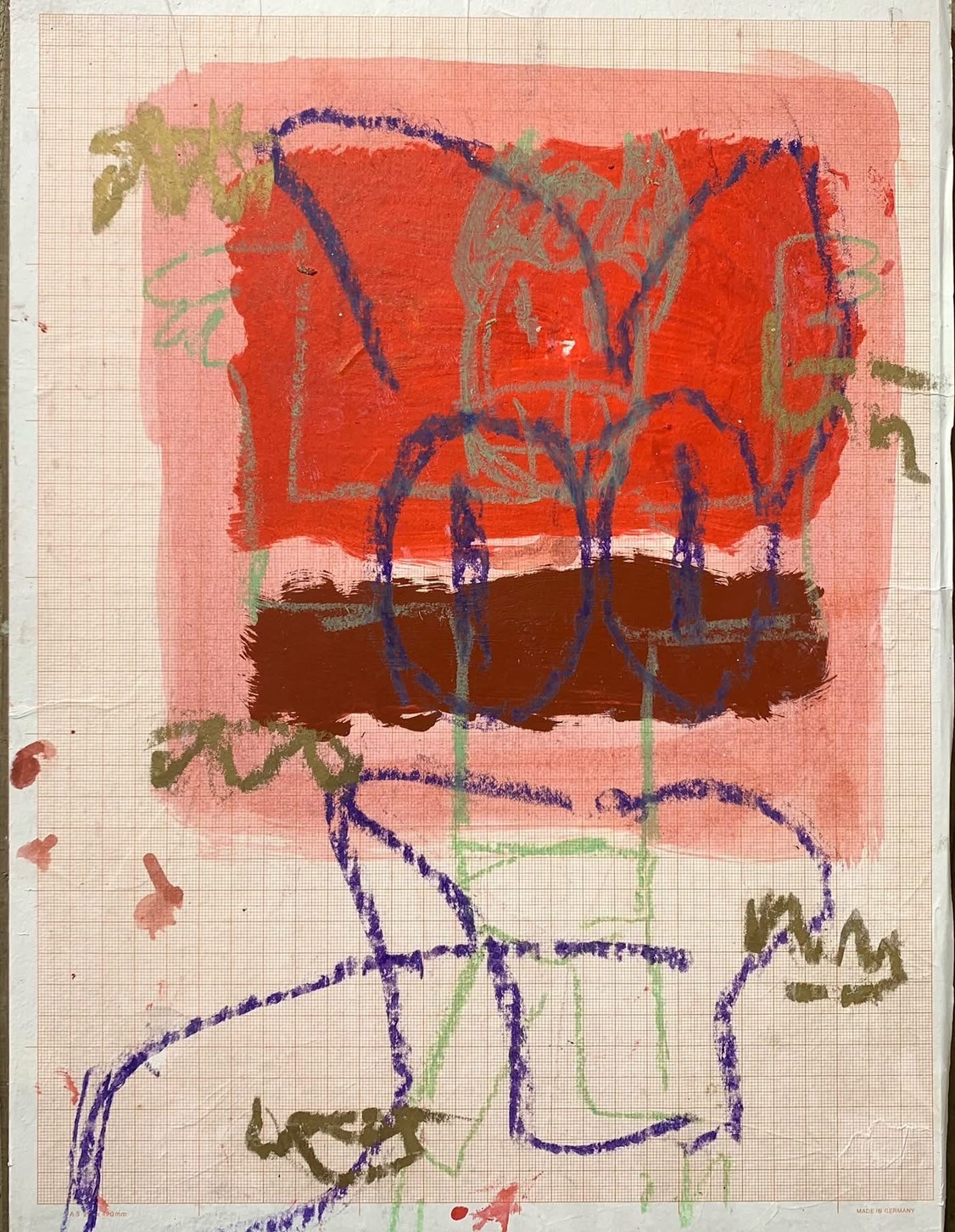

《Untitled Bethanian drowing 2》2011,420×298mm,oil pastel on graph paper on panel

ネオ・ポップの時代と太郎千恵蔵の特異性

太郎千恵蔵の名は、しばしば1990年代の「ネオ・ポップ」という言葉と共に語られる。村上隆や奈良美智らと並び、マンガやアニメといった日本のサブカルチャーを主要なモチーフとして取り入れた作家の一人として認識されていることは間違いない。しかし、彼の活動を単一のムーヴメントの中に回収することは、その本質を見誤る危険性をはらんでいる。

1962年東京に生まれ、1981年に渡米しニューヨーク大学で学んだ太郎は、80年代末から90年代初頭のニューヨークのアートシーンでキャリアをスタートさせた。当時のニューヨークは、シミュレーショニズムの洗礼を受け、オリジナルとコピー、現実と虚構の境界が問い直されていた時代である。バブル経済の絶頂期にあった日本を外から見ていた彼の視座は、国内の作家たちとは本質的に異なっていた。彼が初期からロボットや人間と機械の関係性をテーマに据えたのは、こうした時代精神と無縁ではないだろう。1992年にヨーロッパの5つの美術館を巡回した画期的な展覧会「ポスト・ヒューマン」に、ジェフ・クーンズやマイク・ケリー、ポール・マッカーシーといったそうそうたる作家たちと共に名を連ねた事実は、彼が当初から日本の国内的な文脈のみならず、より普遍的な人間存在の変容というテーマに取り組んでいたことを示している。

《Untitled》1995,410×318mm,oil and acrylic collage on canvas

彼の作品におけるマンガ的意匠は、単なるサブカルチャーからの表層的な引用ではない。それは、高度資本主義社会において人間がいかに記号化され、消費されていくかという批評的な視線と分かちがたく結びついていた。ピンク色の巨大なロボットが歩行するパフォーマンスや、人間とロボットが融合したかのような彫刻群は、ポップな外見の裏側に、人間性の定義が揺らぐ時代の不安と期待を内包していたのである。

後に村上隆が「スーパーフラット」という概念を提唱し、日本のオタク文化の構造から独自のアート理論を構築していったのとは対照的に、太郎の視点は常にグローバルなアートの文脈に開かれていた。日本の「オタク」文化の内側からその批評性を練り上げていった同時代の作家たちとは、明らかに異なる出発点と射程を持っていたと言えるだろう。彼の作品は、日本のサブカルチャーを「素材」として客観的に扱い、それを国際的な現代美術の言語へと翻訳する冷静な批評眼に貫かれている。

左:《Untitled Bethanian drowing 1》2011,420×298mm,oil pastel on graph paper on panel、 中:《Untitled Bethanian drowing 2》2011,420×298mm,oil pastel on graph paper on panel、右:《Untitled Bethanian drowing 3》2011,420×298mm,oil pastel on graph paper on panel

「顔の出現」― 記号になるまえに、絵画であること

BEAK 585 GALLERYに足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは、剥き出しのコンクリート壁と、対照的に設置された温かみのある古材の壁面だ。この異質な素材の対比が、展示作品の持つ二面性を象徴しているかのようである。そこに並ぶのは、誰もが知る文化的アイコンから、名もなき個人の内面を抉り出すような抽象的なポートレートまで、様々な「顔」のバリエーションだ。

展示風景

展覧会タイトル「顔の出現ー記号になるまえに」は、太郎の制作における核心的なテーマを指し示している。彼が描く「顔」は、それが特定のキャラクターや特定の感情といった固定化された記号へと収斂する、その直前の危うい瞬間を捉えようとする試みである。太い輪郭線、荒々しく塗り重ねられた油絵具の筆致、意図的に残された滲みや掠れ。それらは完成されたイメージであることを拒絶し、むしろ生成の過程、まさに「出現」の瞬間を私たちに目撃させる。

特に2025年の新作として発表された《Boy》シリーズは、日本の戦後文化を象徴するキャラクターをモチーフとしながらも、そのパブリックイメージを大きく逸脱する。分厚いマチエールの中で、その顔は溶け出し、あるいは炎のような背景から浮かび上がろうとしている。その瞳は、未来への希望に満ちた記号としてではなく、どこか不安げな、内省的な眼差しを湛えている。これは単なるポップアート的な引用ではない。太郎が、巨大な文化的記号に対峙し、それを一度解体し、自身の絵画言語の中で再構築しようとする格闘の記録そのものである。

《Boy I》2025,606×500mm,oil on canvas

《Boy Il》2025,500×500mm,oil on canvas

ドリッピングやコラージュといった技法も多用され、イメージは生成と崩壊のプロセスの中に留め置かれる。それは、ある人格や物語を背負った「キャラクター」という完成された記号になる以前の、純粋なフォルムと色彩、マテリアルがせめぎ合う「場」としての絵画だ。鑑賞者の視線は、意味(キャラクター)と物質(絵具)の間を絶えず往還させられる。この揺らぎの中にこそ、太郎が問いかける「顔」、そして「絵画」の本質がある。

知的な遊戯:『クレイジー・キャット』とモダニズムへの眼差し

本展で特に注目すべきは、《Kat》と題された一連のドローイング作品群である。これらは、アメリカの漫画家ジョージ・ヘリマンが1913年から1944年にかけて連載した新聞漫画『クレイジー・キャット』へのオマージュとして制作されている。なぜ今、太郎千恵蔵は『クレイジー・キャット』を参照するのか。

この問いは、彼の芸術的実践を美術史のより広範な文脈の中に位置づける上で極めて重要だ。『クレイジー・キャット』は、単なるコミックではない。それは、ピカソやウィレム・デ・クーニング、パウル・クレー、サルバドール・ダリといった20世紀のモダンアートの巨匠たちが愛読し、その実験性を高く評価した、美術史的にも重要な作品である。詩人のE.E.カミングスが熱心な支持者であったことも知られている。

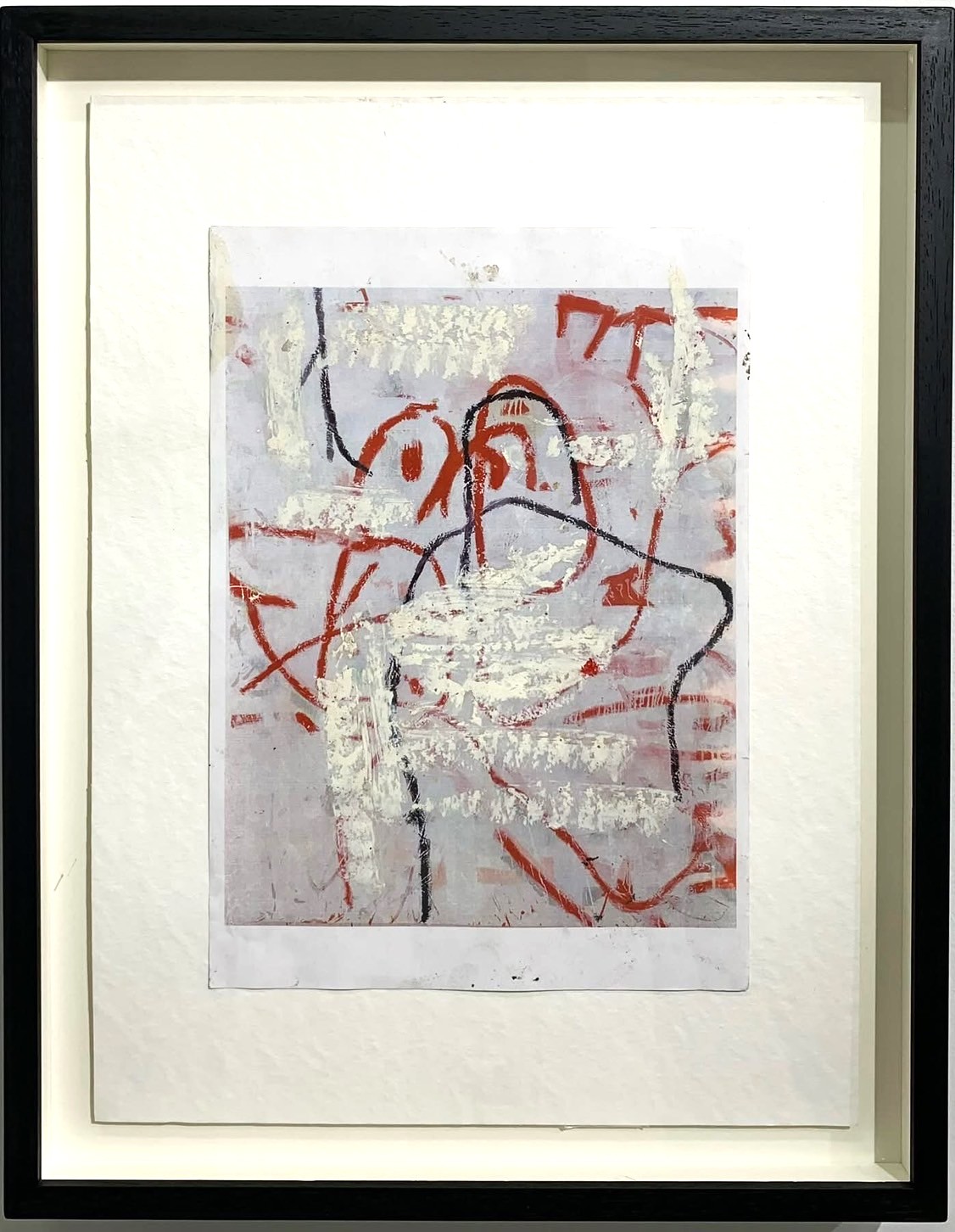

《Kat 2》2014,400x300mm(外サイズ457x358mm),oil pastel and giclee on paper

背景がコマごとに変化するシュールな世界観、哲学的なセリフ、そしてキャラクター(ネコ、ネズミ、イヌ)の関係性が織りなす不条理な物語は、従来の漫画の枠を大きく超え、ダダイズムやシュルレアリスムの芸術実践とも共振するものであった。キャラクターの感情や状況に応じて風景が変容するその様は、まさに無意識の風景を描き出そうとしたシュルレアリストたちの試みと地続きであった。太郎がこの漫画に惹かれるのは、キャラクターという極めてポップな形式を用いながら、その実、芸術の根源的な問い―意味と無意味、秩序と混沌、愛情と暴力―を探求したヘリマンの姿勢に、自らの制作を重ね合わせているからではないだろうか。

《Kat》シリーズ

展示された《Kat》シリーズでは、オリジナルのキャラクターのフォルムを借りながらも、オイルパステルによる奔放な線描と色彩が画面上で爆発している。そこでは、キャラクターのアイデンティティは解体され、線と色の純粋な運動へと還元されていくかのようだ。太郎は『クレイジー・キャット』を、単なる引用の対象としてではなく、自らの絵画的探求を加速させるための触媒として用いている。それは、ポップカルチャーの遺産を、モダニズム絵画の歴史へと接続し、その境界を攪乱する知的な遊戯なのである。

《Kat (Red) 3》2014,400x300mm(外サイズ457✕358mm),oil and giclee on paper

共鳴する二つの個展:複眼的なアプローチ

ここで、心斎橋のYoshiaki Inoue Galleryで開催されている「Apparere」展に目を向けたい。「Apparere」とは、ラテン語で「現れる」を意味する。BEAK 585 GALLERYの「顔の出現」と明確に響き合うタイトルだ。同展では、「具体」と「ネオ・ポップ」という、一見すると異なる文脈に属する絵画を並置することで、絵画における具体性と抽象性、物質性と記号性の問題を問い直すという。このキュレーションは、太郎千恵蔵自身の発案によるものであり、彼の自己批評的な視座を強く反映している。

Yoshiaki Inoue Gallery TARO CHIEZO solo exhibition “Apparere” 2F 会場風景

この二つの展覧会を合わせて見ることで、太郎千恵蔵の全体像はより立体的に立ち現れてくる。BEAK 585 GALLERYが「顔」という具象的なモチーフを起点に、記号が解体され絵画の物質性へと向かうベクトルを示すのに対し、Yoshiaki Inoue Galleryは、戦後日本の前衛美術と90年代のポップな表現を並べることで、歴史的な文脈を横断しながら、絵画を絵画たらしめている根源的な要素―「現れる(Apparere)」という現象そのもの―を浮かび上がらせようとしている。

特に「具体美術協会(具体)」との接続は重要だ。「絵具に生命を与える」ことを目指し、物質そのものの声に耳を澄ませた具体の作家たちの実践は、記号やイメージの氾濫を前提とするネオ・ポップとは対極にあるように見える。しかし、太郎はまさにその両極を往還する。彼はネオポップの世代に属しながら、その記号性を疑い、絵具という物質へと回帰しようとする。その態度は、具体の精神性と奇妙な共鳴を見せる。

Yoshiaki Inoue Gallery TARO CHIEZO solo exhibition “Apparere” 3F プロジェクト「具体絵画とネオ・ポップ絵画の対話」 会場風景

この複眼的なアプローチは、太郎千恵蔵という作家の極めて戦略的なキュレーションと言える。それは、彼をネオ・ポップという単一のカテゴリーに閉じ込めるのではなく、戦後美術史からモダニズム、さらにはポップカルチャー史までを横断する、知性と身体性を兼ね備えた稀有な画家として捉え直すことを私たちに促すのである。

更新され続ける「画家」のポートレート

大阪の二つのギャラリーで展開される太郎千恵蔵の個展は、1990年代から日本の現代アートを見てきた者にとって、そして新しい世代の鑑賞者にとっても、多くの発見と刺激に満ちたものだ。BEAK 585 GALLERYで示された「顔」をめぐる探求は、彼が一貫して問い続けてきた人間と記号の問題系が、円熟期を迎え、より深く、より絵画的な次元へと昇華されていることを証明している。それは、ネオポップという時代の熱狂が過ぎ去った後も、彼が孤独に、しかし着実に自らの画業を深化させてきたことの力強い証左に他ならない。

彼の作品は、マンガやアニメという現代の神話を参照しながらも、決してその物語に依存することはない。むしろ、それらを解体のための素材とし、絵具の物質性、筆致の運動性といった、絵画の原初的な力能を画面に呼び覚まそうとする。ジョージ・ヘリマンの『クレイジー・キャット』への言及は、彼の視線が常に、ポップカルチャーと美術史の双方に向けられていることを示している。この複眼的な思考こそが、太郎千恵蔵を同時代の他の作家から際立たせる最大の要因であろう。今回の二つの展覧会は、彼のキャリアにおける重要な到達点であると同時に、さらなる展開を予感させる出発点でもある。記号と戯れ、その向こう側にある絵画の根源を見つめ続ける彼の旅は、まだ終わらない。

太郎千恵藏 tarochiezo

公式サイト TARO CHIEZO:https://tarochiezo.net/

X(旧Twitter):(@tarochiezo)/https://x.com/tarochiezo

参考

・BEAK 585 GALLERY | 太郎千恵藏|Taro Chiezo 「顔の出現ー記号になるまえに」 https://beak585.com/taro-chiezo-2025/

・Yoshiaki Inoue Gallery | Taro Chiezo solo exhibition “Apparere” https://gallery-inoue.com/taro-chiezo-solo-exhibition-apparere/

・PARCEL | Taro Chiezo “90s and/or 20s” (2023) https://parceltokyo.jp/exhibition/90s-and-or-20s/

・PARCEL | Taro Chiezo “Passion” (2025) https://parceltokyo.jp/exhibition/passion/