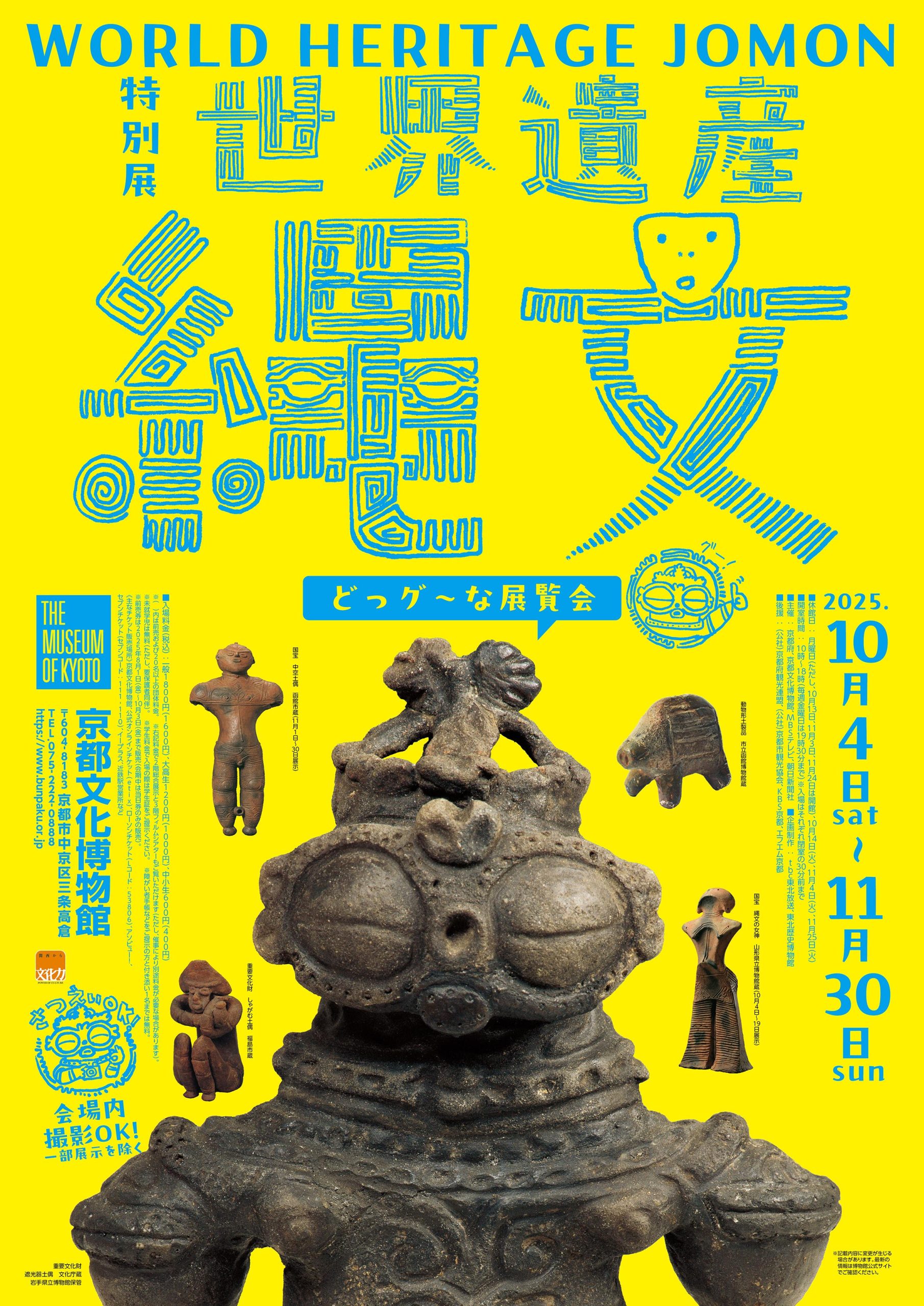

京都文化博物館

展覧会名:特別展「世界遺産 縄文」

会期:2025年10月4日-11月30日

会場:京都文化博物館 4・3F展示室

2021年、ユネスコ世界文化遺産に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が登録されたことは、私たちの国が持つ文化の奥深さを改めて世界に示す出来事であった。狩猟・採集・漁労を基盤としながら、一万年以上にわたって定住生活を営み、争いの痕跡がほとんど見られない成熟した社会を築き上げた縄文時代。その豊穣な精神世界と類稀なる造形美を凝縮した特別展「世界遺産 縄文」が、古都・京都の地、京都文化博物館で開幕した。本展は、単なる考古学的な遺物の陳列ではない。それは、数千年の時を超えて私たちのDNAに直接語りかけてくる、生命の根源的なエネルギーとの対話の場である。

会場風景

会場風景

巧みな構成が誘う、縄文の世界観への旅

本展の白眉は、まずその巧みな展示構成にある。「第1章 北の縄文文化一万年」をプロローグとし、続く章で「縄文人の一生」「縄文の一年」という異なる時間軸を提示することで、鑑賞者を多角的・重層的に縄文の世界へと誘う。

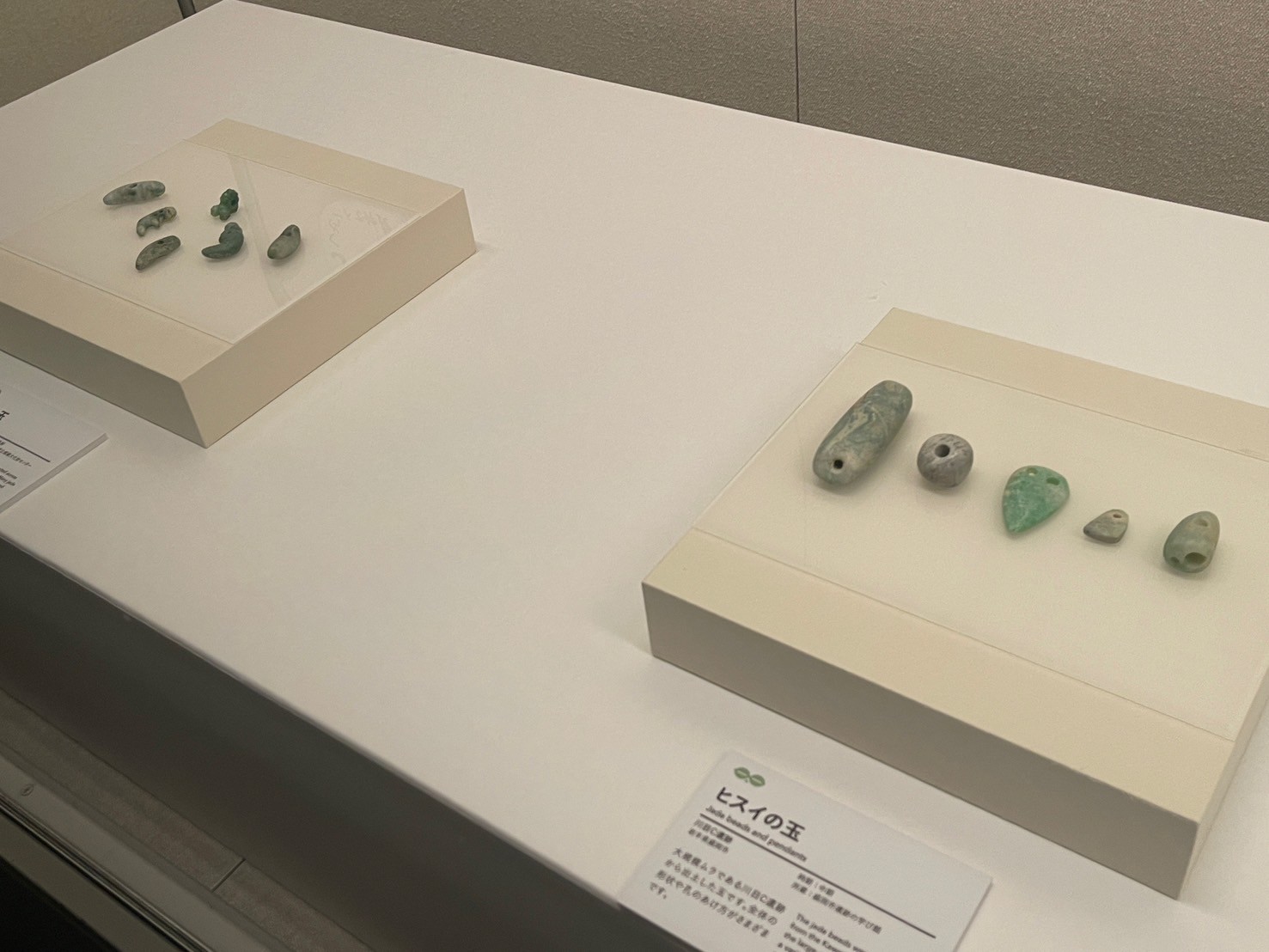

「一万年」というマクロな視点では、土器の様式の変遷や漆工芸などの技術の発展を追い、縄文文化が長い時間をかけていかに洗練されていったかを概観する。特に、青森県の三内丸山遺跡から出土した交易品(北海道の黒曜石や新潟のヒスイ)は、縄文人が広域なネットワークを持ち、活発な交流を行っていたことを物語り、彼らが決して閉鎖的な社会に生きていたわけではないことを教えてくれる。

展示風景

展示風景

展示風景

展示風景 ヒスイの玉

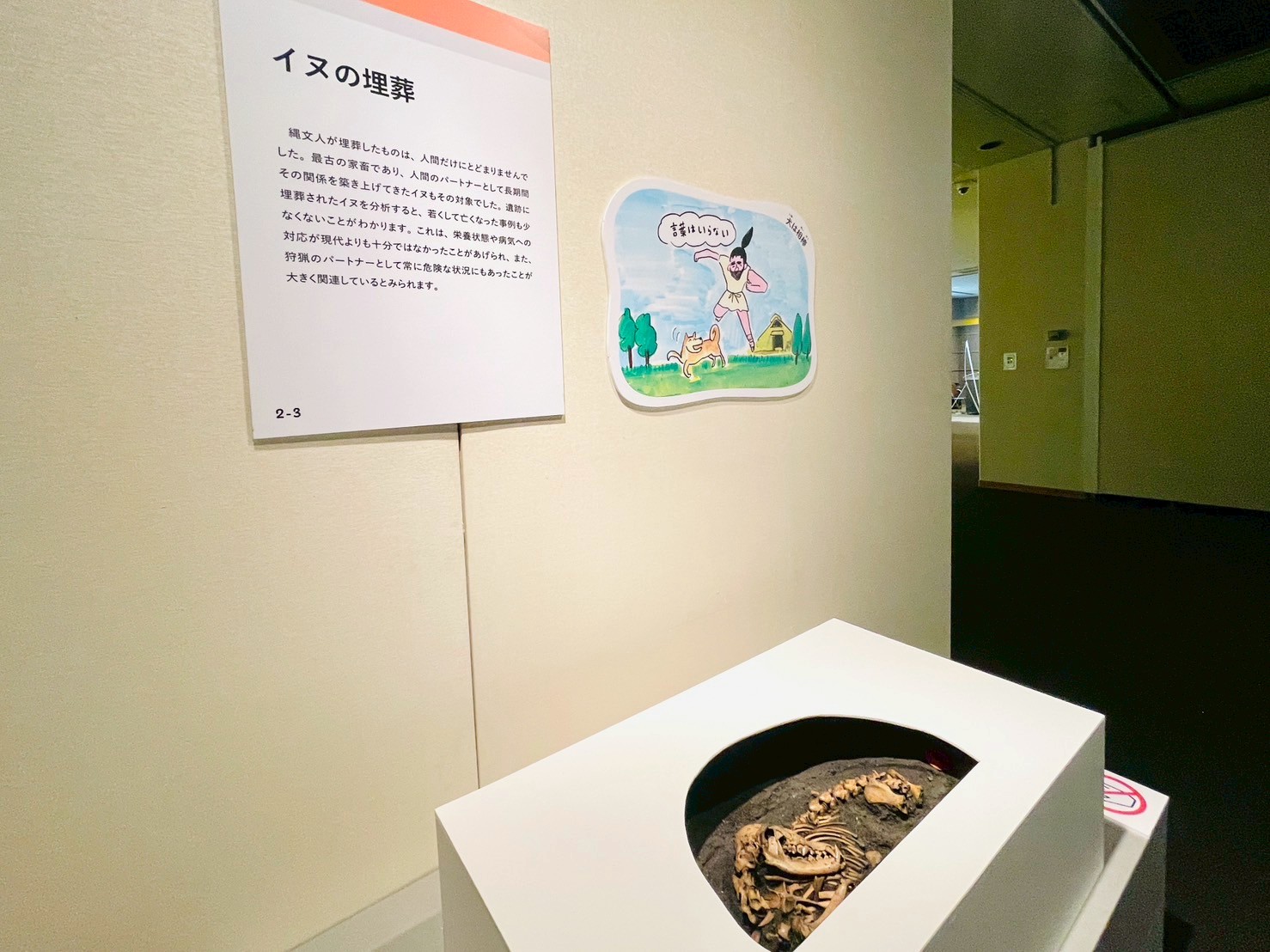

一方で、「一生」というミクロな視点は、私たち鑑賞者と縄文人との距離を一気に縮める。出産を表現したとされる土偶、成長を願うかのような手形・足形土製品、そして死者を弔う埋葬の痕跡。そこには、現代の私たちと何ら変わらない、普遍的な人の営みと祈りがある。骨折が治癒した痕のある人骨や、丁寧に埋葬されたイヌの骨からは、彼らの共同体における相互扶助の精神や、動物への深い愛情すら感じ取ることができる。

重要文化財 しゃがむ土偶 福島市蔵 膝を深く折り曲げて腰を下ろし、膝の上で腕を組んでいる。出産の様子を表現したものと考えられている

合掌土偶 [複製] 原資料:国宝 八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館蔵 祈っているようにも見えるが、下半身の表現から、座って出産する「座産」のようすとも考えられている

手形 足形土製品 [複製] 原資料:重要文化財 青森県立郷土館蔵 手形は10~12か月の乳児や2歳前後の幼児、足形は生後8~10か月の乳児のものとみられる。子どもの誕生と成長を願う縄文人の姿が垣間見られる

埋葬された縄文人 田柄貝塚 東北歴史博物館蔵

埋葬されたイヌ 北小松遺跡 東北歴史博物館蔵

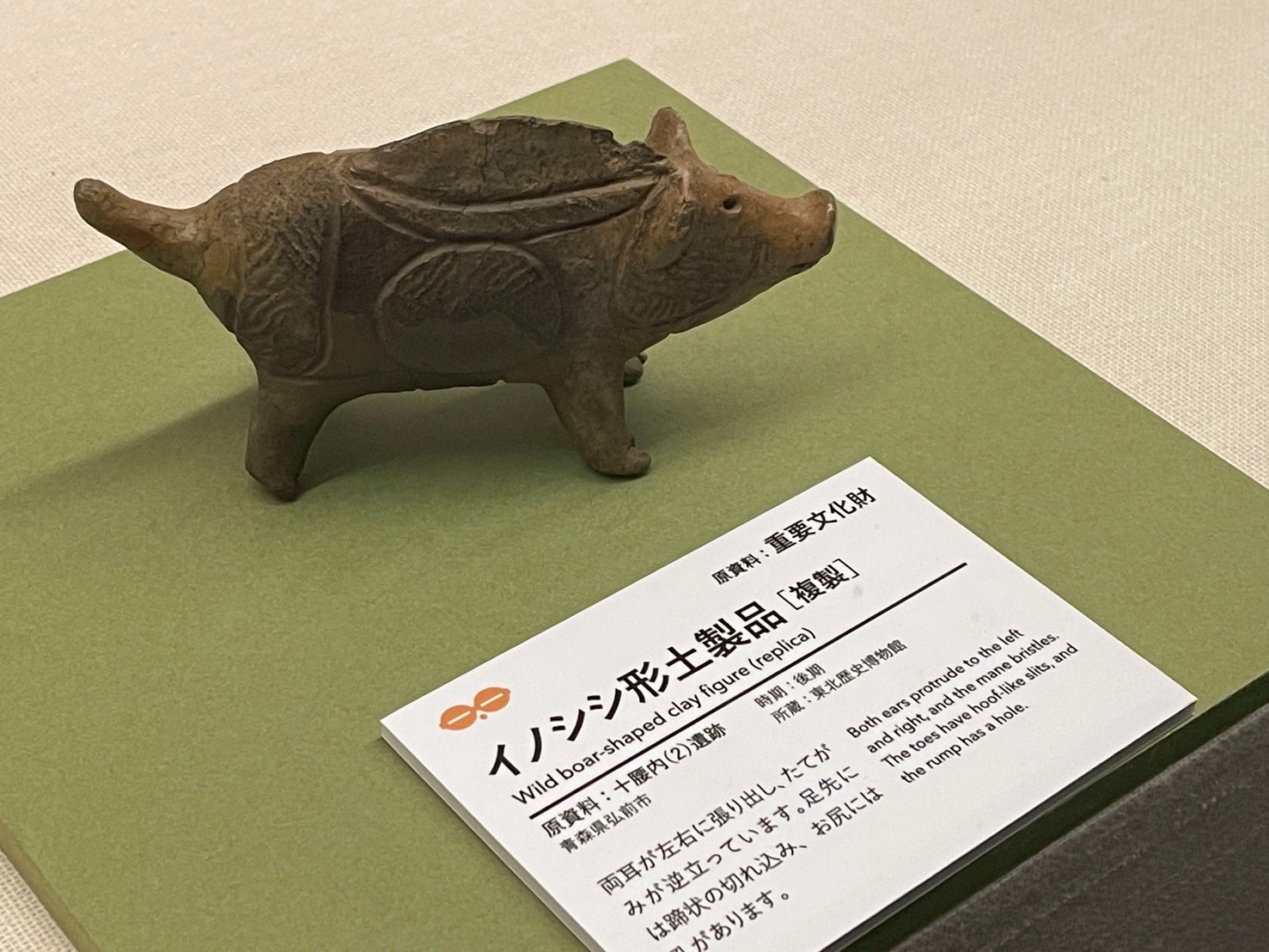

イノシシ形土製品 [複製] 原資料:重要文化財 東北歴史博物館蔵

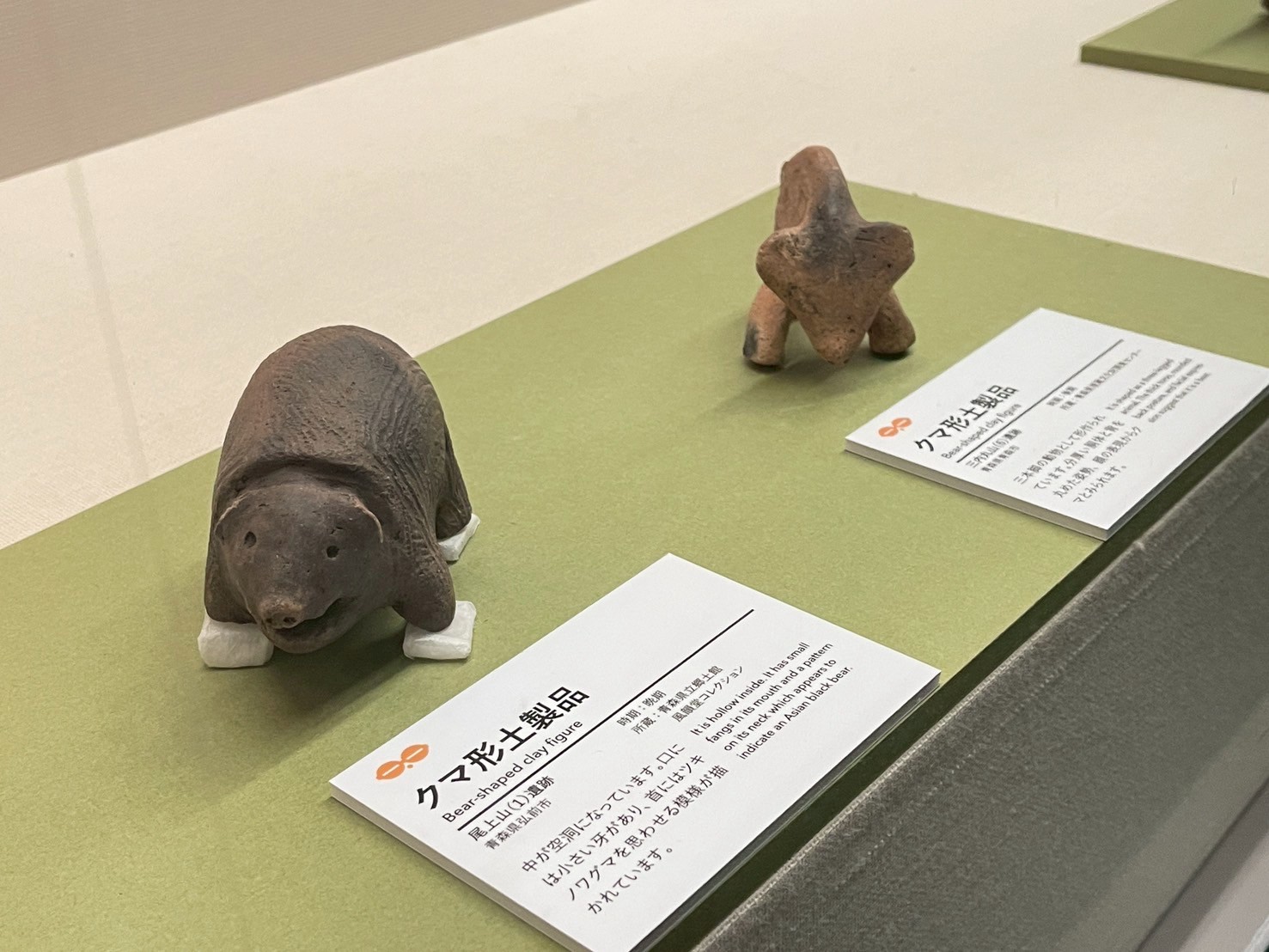

手前:クマ形土製品 青森県立郷土館 風韻堂コレクション 奥:クマ形土製品 青森県埋蔵調査センター

そして「一年」というサイクルは、彼らが自然といかに密接に関わり、その恵みを持続可能な形で享受していたかを明らかにする。季節ごとに移り変わる食料資源を巧みに利用し、狩猟具や漁労具、木の実をすり潰すための石皿などを発達させた縄文人。その暮らしぶりは、自然を支配の対象と見なし、環境問題という深刻な課題に直面する現代社会への痛烈な批評ともなっている。この3つの時間軸を行き来することで、鑑賞者は縄文人の生きた世界を立体的に体験し、彼らの精神性に深く共感していくことになるのだ。

キノコ形土製品 鹿角市教育委員会蔵 出典:JOMON ARCHIVES

重要文化財 漁撈具 東北歴史博物館蔵

会場風景

土偶との対話:祈りの造形、生命のメタファー

本展のハイライトが、圧倒的な存在感を放つ土偶の数々であることは言うまでもない。特に、会期を分けて展示される二つの国宝、「縄文の女神」と「中空土偶」は必見である。前半に登場する山形県西ノ前遺跡出土の「縄文の女神」は、高さ45cmという国内最大級の大きさを誇る。豊満で安定した体躯は、生命を生み出す母なる大地そのものを想起させる。その均整の取れたプロポーションと滑らかな仕上げは、縄文人の美意識の高さと卓越した造形技術の証しだ。静謐な表情でたたずむその姿を前にすると、私たちは豊穣や安産への切実な祈りの声が聞こえてくるような感覚に包まれる。

国宝 縄文の女神 山形県立博物館蔵(10月4日〜19日展示)

そして後半に展示される北海道著保内野遺跡出土の「中空土偶」。その名の通り、内部が空洞になっており、非常に軽量かつ精巧な作りであることに驚かされる。写実的で洗練されたフォルムは、どこか現代彫刻にも通じる普遍的な美を宿している。この土偶は墓から発見されたとも言われており、その用途については死者の魂の再生を願う器であったなど諸説あるが、その謎多き姿は私たちの想像力を無限に掻き立てる。

国宝 中空土偶 函館市蔵(11月1日〜30日展示) [写真は北海道立埋蔵文化センター蔵の複製]

重要文化財 遮光器土偶 文化庁蔵 岩手県立博物館保管 (岩手県手代森遺跡出土)

左:遮光器土偶 北大学大学院文学研究科蔵(秋田県手代藤株遺跡出土) 右:遮光器土偶 大仙市蔵(秋田県星宮遺跡出土)

遮光器土偶 青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション(青森県八日町遺跡出土)

「用の美」の極致:縄文のテクノロジーと芸術性

縄文文化の価値は、土偶のような祭祀的な道具だけに留まらない。日常的に使われた土器や道具類にも、驚くべき芸術性と技術の高さが発揮されている。火焰型土器に代表されるような過剰とも言える装飾を持つ土器は、単なる煮炊きの道具という役割を超え、作り手の精神的な高揚や世界観が投影された芸術作品である。一方で、本展で展示される亀ヶ岡文化の洗練された土器は、無駄を削ぎ落とした静謐な美しさを持ち、縄文晩期の美意識の到達点を示している。

特に注目すべきは、赤と黒のコントラストが鮮やかな漆器の数々だ。青森県是川石器時代遺跡などから出土した漆塗りの櫛や腕輪、土器は、数千年の時を経てもなお、その艶やかな輝きを失っていない。漆の精製・塗布には高度な知識と技術、そして長い時間を要する。縄文人が自然の中からこの驚異的な素材を発見し、それを美の表現へと昇華させた事実は、彼らの文化がいかに成熟していたかを如実に物語っている。これらは、柳宗悦が提唱した「用の美」の源流とも言えるものであり、生活と芸術が未分化であった時代の豊かさを私たちに伝えてくれる。

彩文漆塗り浅鉢形土器 青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション

展示風景 漆器

現代への問いかけ:岡本太郎からサステナビリティへ

かつて芸術家の岡本太郎は、縄文土器の荒々しい造形に衝撃を受け、「四次元との対話」と評し、日本の美術史の中にその価値を位置付けた。彼は、整然とした弥生文化とは対極にある、縄文のプリミティブなエネルギーにこそ、日本文化の根源的な力を見出したのである。本展は、岡本が「発見」したその衝撃を、私たち一人ひとりが追体験する場でもある。縄文の造形は、綺麗に整えられた「美」の概念を根底から揺さぶり、私たちの内なる野生を呼び覚ます。

そして、その魅力は単なる造形的な面白さに留まらない。前述の通り、彼らの暮らしは現代の「サステナビリティ(持続可能性)」という概念を先取りしていた。必要な分だけを自然から頂き、それを余すことなく使い切る。コミュニティで知識や資源を分かち合い、争いを避ける。その社会システムは、気候変動や社会の分断といった深刻な課題に直面する私たちが、今こそ学ぶべき知恵に満ちている。本展は、美術展であると同時に、未来への指針を探るための壮大なヒントが隠された場所でもあるのだ。

北海道南部には多くの貝塚があり、伊達市に所在する「北黄金貝塚」はそのなかでも最大級の規模を誇る。貝塚のみならず、住居や墓、水場につくられたまつりの場などのさまざまな施設があり、縄文人が海に面したムラを拠点としてくらしていたことがわかる。貝塚からはシカの頭が並んだ状態で出土しており、まつりのようすがうかがえる。水場からは、木の実をすりつぶすための石器が大量に出土しているが、そのほとんどが壊れているのは、使われなくなった道具を恵みをもたらしてくれる世界へと還す、いわゆる「送り」という行為であったのかもしれないと考えられている。こうした送りの考え方は、アイヌ文化と共通するところがあり、地域的な特色とも言えるだろう。

魂を揺さぶる一万年の遺産

特別展「世界遺産 縄文」は、考古学的な資料の展示という枠組みを大きく超え、私たち日本人の精神的なルーツとは何かを問い直す、極めて哲学的で刺激的な展覧会である。展示された一つひとつの遺物からは、作り手の息遣いや祈り、日々の喜びや悲しみといった、生々しい感情が脈打っているように感じられた。それは、数千年という時間を超えて、縄文人の「魂」が私たちに語りかけてくるかのようだ。彼らが残した一万年にも及ぶ平和な時代の遺産は、効率や生産性を追い求める現代社会が見失ってしまった、人間にとって本当に大切なものが何かを静かに、しかし力強く語りかけてくる。会場を後にした時、世界を見る目は少しだけ変わっているかもしれない。この秋、京都で時空を超えた魂の対話に身を委ねてみてはいかがだろうか。