アートコートギャラリー(ARTCOURT Gallery)の外観 [撮影:表恒匡]

ACG Reflections 2: 移行のメソッド -川田知志、野村仁、村上三郎-

会期:2025年8月19日(火)―9月20日(日)

会場:アートコートギャラリー(ARTCOURT Gallery)

大阪・桜の宮のほとり、大川沿いにそっと佇むアートコートギャラリー(ARTCOURT Gallery)は、都市の喧騒と水の静寂が交差するアートスポットである。一歩足を踏み入れると、鑑賞者は8メートルにも及ぶ天井高を持つ空間に息をのむ。この垂直に抜ける広がりは、単なる物理的な大きさ以上の意味を持ち、作家の野心的な試みを受け止め、作品に内在するコンセプトを最大限に解放する「器」として機能している。

この稀有な空間で現在開催されているのが、企画展「ACG Reflections 2: 移行のメソッド -川田知志、野村仁、村上三郎-」である。本展は、戦後関西の前衛芸術を牽引した村上三郎と野村仁、そして現代美術の新たな地平を切り拓く川田知志の三者に焦点を当て、彼らの実践に通底する「移行」というテーマを浮かび上がらせる、挑戦的かつ意義深い試みとなっている。

会場風景 [撮影:表恒匡]

川田知志 《unconnected space》 (2025) [撮影:表恒匡]

川田知志 《connected space》 (2025) [撮影:表恒匡]

現代に継承される「行為」の芸術:川田知志の壁画

本展の中心にいるのは、現代作家の川田知志(1987-)だろう。彼は大学でフレスコ技法を学び、公共空間での壁画制作を主軸に活動してきた。しかし、川田の作品を単なる「絵画」として捉えることはできない。彼の制作の基盤は、描画・解体・移設という一連の行為そのものにあるからだ。会場には、本展のために制作される壁画のドローイング《unconnected space》が展示される。漆喰と顔料を用いて描かれた壁画《移動の景色 transition of spatial attunement》は、会期末の9月20日に公開で引き剥がされ、別の場所へと「移行」される予定だ。

川田知志 《移動の景色 transition of spatial attunement》(2025)

川田知志 《移動の景色 transition of spatial attunement》(2025) [撮影:表恒匡]

作品の側面 部分拡大 《移動の景色 transition of spatial attunement》(2025)

作品の側面 部分拡大 《移動の景色 transition of spatial attunement》(2025) [撮影:表恒匡]

パフォーマンスの先駆者たち:村上三郎と野村仁

川田の実践を歴史的に接続する上で、村上三郎(1925-1996)と野村仁(1945-2023)の存在は欠かすことができない。具体美術協会の主要メンバーであった村上は、パフォーマンスアートの先駆けともいえる〈紙破り〉(制作発表は1955年より)で知られる。展覧会では、《通過》と題され、1956年に小原会館で開催された「第2回具体美術展」での〈紙破り〉の瞬間を捉えた記録写真(撮影:大辻清司)が展示されている。自身の身体をもって幾重にも立ちはだかるクラフト紙を突き破る行為は、思考と行為、時間と空間が一体となった「現象」であり、固定化された表現からの脱却を目指すものであった。

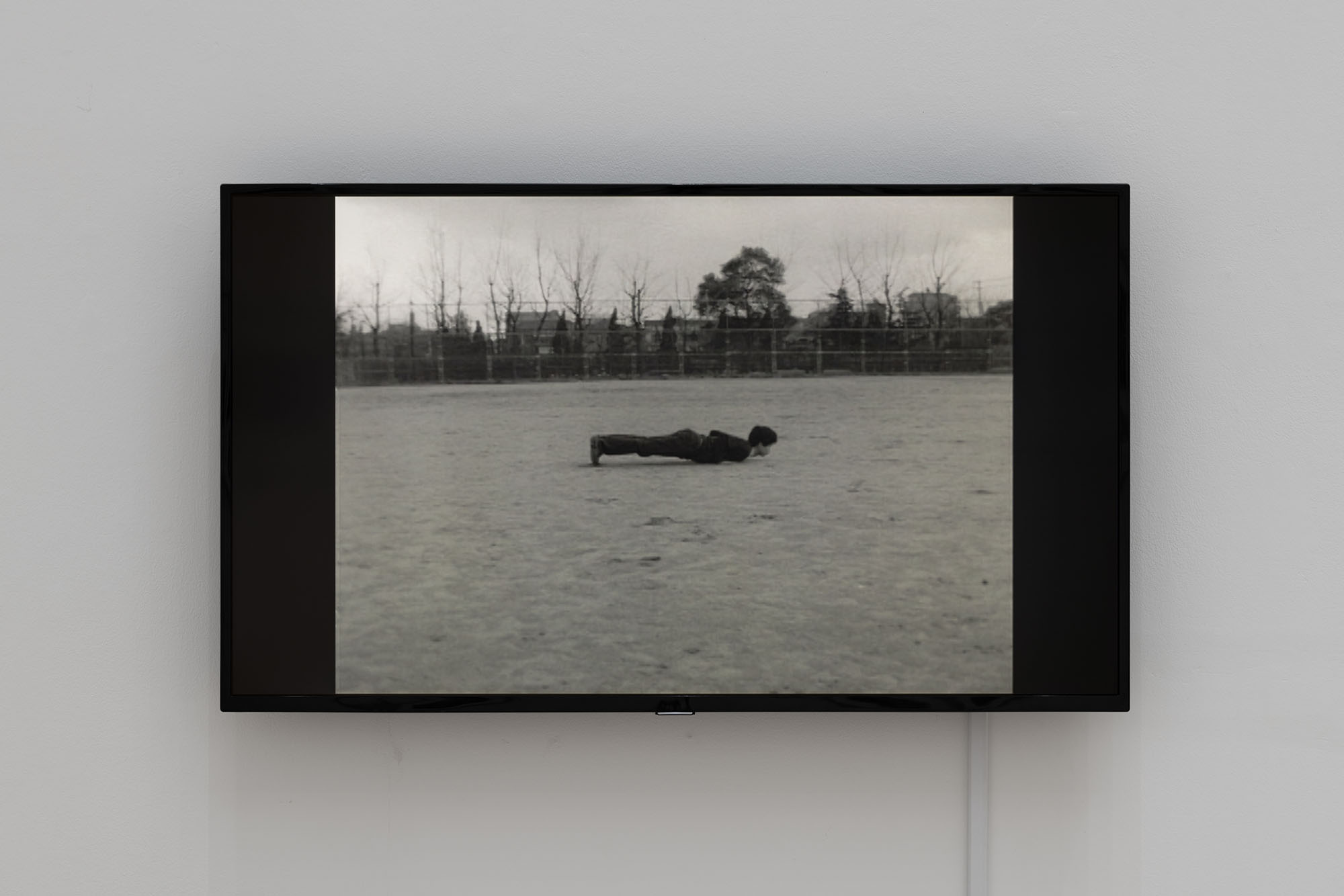

いっぽう、野村仁は1960年代末より、重力や時間とともに変化する物質の様相をカメラで捉えながら、写真によって視覚化する彫刻表現を始めた。本展で紹介される映像作品《重心の移動》(1972)や《カメラを手に持ち腕を回す:人物・風景》(1972)は、作家自身の身体の動きをありのままに記録したものである。そこでは、身体という物質が空間を移動する軌跡、そのプロセス自体が作品として提示されている。彼の眼差しは天体の動きにも向けられ、生の営みと宇宙的な秩序との関係性を探求し続けた。

野村仁 《重心の移動》(1972) [撮影:表恒匡]

野村仁 《北緯35度の太陽:豊中》(1986-88/2017) [撮影:表恒匡]

野村仁 《北緯35度の太陽:豊中》(1986-88/2017)

部分拡大 《北緯35度の太陽:豊中》 (1986-88/2017)

「移行」が紡ぐ、関西アートの系譜

本展は、これら三者の実践を並置することで、戦後から現代に至る関西の美術表現に脈々と続く、移動・身体・空間の関係性を鮮やかに見せてくれる。村上が自身の身体で空間を「突き破り」、野村が身体や天体の軌跡を映像や立体で「記録」したように、彼らは完成された作品というゴールを目指すのではなく、行為や変化のプロセスそのものを提示した。野村の《北緯35度の太陽》は、一瞬の身体的な行為とは対照的に、長大な時間をかけて地球と太陽が織りなす現象を捉えており、彼の探求のスケールの大きさを示している。

展示風景 (左より、野村仁、川田知志、村上三郎)

展示風景 (左より、川田知志、野村仁)

川田知志による壁画の「引き剥がし」と「移設」は、この精神の現代的な継承と言えるだろう。展覧会という制度の都合上、壁画表現によって空間を構築するも会期後には常に解体し、その場から切り離さなければならない。川田は2015年頃の活動初期より、自ら壁画を解体し移動させる行為を映像で記録し続けていた。これまで公開されることはなかったものだが、その記録映像からは、川田が早期から「壁画」と「移動」の関係性に表現としての可能性を見出していたことがうかがえる。

彼の行為は、単なる破壊や制作の過程の公開ではない。壁(空間)から絵画(記憶)を引き剥がし、新たな場所へ移行させることで、作品は永続的に変化し続ける存在となる。そこでは、かつての巨匠たちが試みたように、アートは固定した「もの」であることをやめ、行為や現象、変化のプロセスの「動き」として私たちの前に現れるのだ。アートコートギャラリーが本展で提示するこの文脈は、川田知志という作家の価値を、関西における前衛芸術の正統な後継者として確固たるものにしている。

川田知志 「壁画の移動」記録映像より(2015-2024) [撮影:表恒匡]

川田知志 「壁画の移動」記録映像より(2015-2024)

動き続ける表現の価値

本展「ACG Reflections 2: 移行のメソッド」は、川田知志、野村仁、村上三郎の三作家の作品を通して、関西の戦後美術から現代まで続く、プロセスを重視した表現の系譜を見事に提示している。村上三郎の身体を賭した一回性のパフォーマンス、野村仁の身体や天体の軌跡の記録、そして川田知志による壁画の描画・解体・移設からの再構築という永続的な移行を試みる実践。三者のアプローチはそれぞれ異なるが、アートを静的な「もの」ではなく、動的な「こと」として捉える点で深く共鳴している。本展は、行為と記憶が作品を生成し続ける様を私たちに見せ、表現の根源的なあり方とは何かを力強く問いかける、必見の展覧会である。

外から望む 川田知志 《移動の景色 transition of spatial attunement》(2025)

夜の風景 川田知志 《移動の景色 transition of spatial attunement》 (2025) [撮影:表恒匡]