「不可視への眼差し / Rays out of Sight – Art and Radiation, A visual chronology since 1945」

会期:2025年7月25日~10月5日

会場:MOMENT Contemporary Art Center

出品:土田ヒロミ、ヤノベケンジ、栗林隆

奈良のMOMENT Contemporary Art Centerで、2025年7月25日から10月5日まで、土田ヒロミ、ヤノベケンジ、栗林隆によるグループ展 「不可視への眼差し / Rays out of Sight – Art and Radiation, A visual chronology since 1945」が開催されている。

左から カルドネル島井佐枝(ディレクター)、土田ヒロミ、ヤノベケンジ、栗林隆

原爆投下から80周年となる今年、唯一の被爆国の歴史を持つ日本において、アーティストが放射線という「見えない光」といかに向き合い、どのように表現してきたか、世代とモチーフが異なるアーティストの作品によって辿る試みである。

土田ヒロミ 展示風景

土田のモチーフは「広島原爆」、ヤノベのモチーフは「チェルノブイリ原発事故」、栗林のモチーフは「福島第一原発事故」ということなろうが、彼らが向き合った不可視の「放射線」と、可視的な被害・被災の実態は、戦後80年の年輪を鮮やかに浮かび上がらせる。2025年2月にオープンしたMOMENT Contemporary Art Centerは、奈良の中心市街地を東西に貫く目抜き通りである三条通りに面するビルの1階にある。中央の展示空間を土田、ガラス張りのオープンファサードから見える手前の空間と右壁面を栗林、奥のカウンターの壁面と中央の展示空間の裏側の木造壁面にヤノベの作品が飾られた。

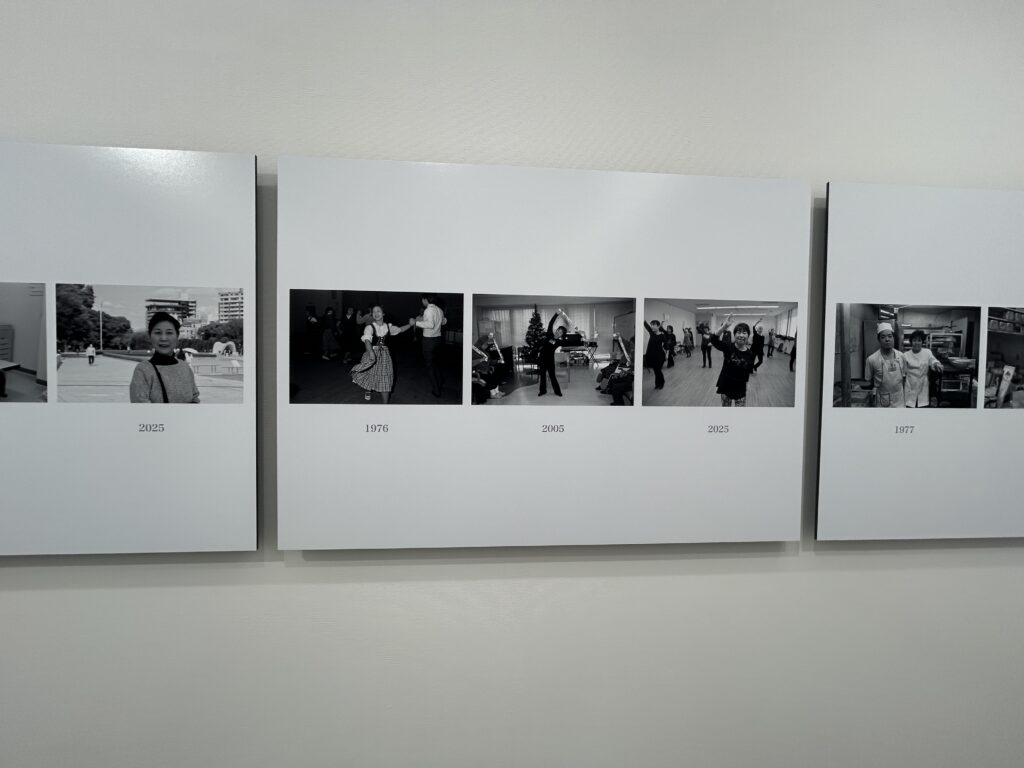

《ヒロシマ1945-1979》シリーズ

土田ヒロミは、「ヒロシマ三部作」を出品している。土田が最初に広島の原爆に関してテーマにしたのは1975年である。『原爆の子−広島の少年少女のうったえ』(長田新編、岩波書店、1951年)に、壮絶な被爆体験の作文を寄せている186人をモチーフに、1975年から4年かけて撮影した作品が《ヒロシマ1945-1979》である。その中にはすでに死亡した人、取材拒否した人も含まれる。さらに、今回、被爆60年後の2005年、80年後の本年2025年に撮影した3人の写真も合わせて展示された。

土田ヒロミ《ヒロシマ・モニュメント》

被爆者という人物の次に着手したのが「風景」である。1975年、広島に通い始めた時、すでに原爆投下から30年の時が過ぎていて、「原爆ドーム」のように表面からその痕跡を辿るのが難しくなっていた。ましてや写真は消えてしまったものは写らないし、放射線も見えるものでもない。ある意味で、ドン・キホーテ的な試みともいえるが、図書館で見つけた『原爆被災資料目録第1集』(原爆被災資料広島研究会編)を資料として、それらを《ヒロシマ・モニュメント》と名付け、広島市内に現存している被爆遺跡100か所を撮影した。1979年からおよそ10年ごとに定点観測し、1990~91年、2009~2010年、2019~2025年とすでに4度、40年にわたって最終的に48か所の撮影を続けている継続中のプロジェクトである。今回、その代表作である原爆ドームとその前に流れる元安川、相性橋を俯瞰できる場所から捉えた写真が展示された。俯瞰しているだけに周囲の変化がよくわかる。

広島県物産陳列館として建てられ、「原爆ドーム」となった建物は、今でこそ被曝遺構として国際的に知られ、1996年には世界遺産にも登録されている。しかし、東日本大震災の遺構が、その時の悲惨な状況を思い出すという声もあり、多くが取り壊されたように、原爆ドームも取り壊される可能性もあった。しかし、「あの痛々しい産業奨励館だけが、いつまでも、おそるべき原爆のことを後世にうったえかけてくれるだろう…」という、1歳の時に被爆し、15年後白血病で亡くなった楮山ヒロ子さんの日記に心を打たれた人々などによって保存運動がはじまり、正式に保存が決まったのは1966年ことである。それには、広島平和記念公園の設計をし、広島平和記念資料館と原爆ドームを直線で結び、線上にあるアーチ型の原爆死没者慰霊碑から原爆ドームを望めるようにして、原爆ドームをモニュメント化した丹下健三の影響もあっただろう。それはある意味で、指し示すことによって象徴化させる視線(眼差し)の力ともいえる。土田は、丹下のように建築を設計したわけではないが、写真を使用することによって、被写体に向けられる視線を設計したといってもよいだろう。土田の「視線建築」によって、モニュメント化された遺構の変遷が可視化されている。

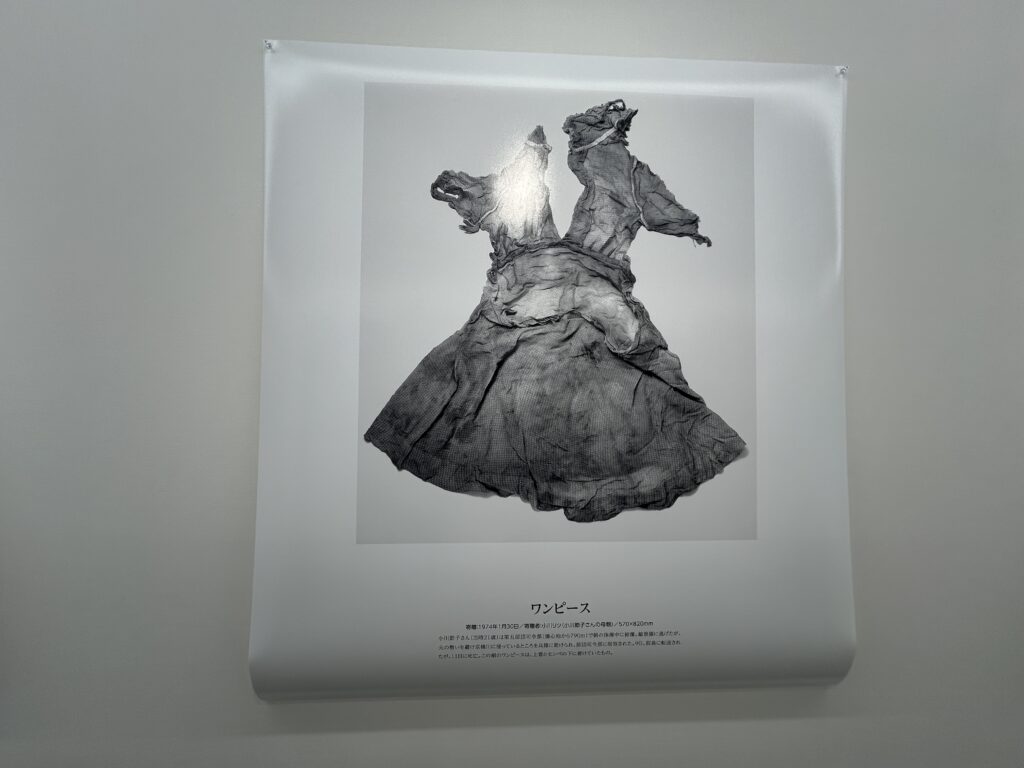

土田ヒロミ《ヒロシマ・コレクション》シリーズ

最後の《ヒロシマ・コレクション》は、「物」の記録として、広島平和記念資料館に保管されている被爆遺物を、モノクロで即物的に撮影し、物の由来がわかるようにテキストが挿入されている。撮影は1981~82年、1995年、2018年、2023~24年とすでに4度行われているが、被爆遺物は増え続けているという。その意味でも、広島の原爆被害は続いているのである。土田はこの作品は、写真作品としての個人的な思いや表現性をできるだけ排除し、その由来がわかるようにテキストを入れたという。モダニズム的に言えば、写真だけで完結することが重要であるが、テキストがなければ、遺物を使用していた人や、それを発見した家族の生の痛みがわからない。モノクロの写真は極めて即物的で抑制的であるが、その下に刻印されているテキストによって原爆のすさまじい破壊力と、それを受けた悲惨な状況、慟哭が聞こえてくるのである。

ヤノベケンジと《アトムスーツ・プロジェクト:保育園4・チェルノブイリ》(1997/2001)

いっぽうヤノベケンジは、1997年、原発事故後のチェルノブイリなどに自作の放射線感知服《アトムスーツ》を着用して訪問するという《アトムスーツ・プロジェクト》を実施し、その中の1作を展示した。自身が登場人物、主人公となって撮影された写真のシリーズであり、土田とは真逆のアプローチといってよい。

ヤノベは、漫画やアニメ、特撮といった戦後のサブカルチャーを見て育ち、それらの「美学」を現代アートに導入して評価を得てきた。しかし、『鉄腕アトム』や『宇宙戦艦ヤマト』、『ゴジラ』などの例を挙げるまでもなく、そこには戦争や原爆の影が色濃く反映されている。さらに、1973年に五島勉が著した『ノストラダムスの大予言』が拍車をかけて、1999年7月には核戦争によって人類が滅びるのではないかと、当時の子供の中ではまことしやかに語られるようになった。それは多くの日本人が初めて体験する「世紀末」であり「終末思想」でもあったといえよう。ヤノベがデビューしたのは1990年であり、いよいよ予言の年までのカウントダウンが始まった頃だった。1991年には、美浜原発で事故が起こり、その時初めて、放射線防護服《イエロースーツ》を制作し、「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテーマにするようになる。

ヤノベがベルリンに拠点を移したのは1994年のことで、その翌年、阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が起こる。阪神・淡路大震災は、日本の都市で起きた空襲の再現でもあり、ヤノベ自身よく知っている場所でもあったが、当時ベルリンにいたヤノベはテレビで見るしかなく、リアリティが感じられなかった。また、地下鉄サリン事件は、まさに「ノストラダムスの大予言」や「最後の審判」の自作自演のようなものであった。実行犯はヤノベと同世代であり、自身の中にも同じ要素があることを痛切に感じる事件であり、制作している作品が、リアリティが欠如しており、美術館という制度に守られた、ある種の架空の中でしか通用しないものではないかという危機感を持つ。そこで実際に使用できる放射能感知服《アトムスーツ》を制作し、1986年4月26日に原発事故が起こり、広範囲にわたって放射能で汚染されたチェルノブイリを目指すことになる。スーツには急所に7つのガイガーカウンターを取り付け、放射線を検知すると、フラッシュが光り、ノイズ(警告音)が発生する。つまり不可視の放射線が可視化されると同時に、「体感」できるスーツなのである。完璧な放射線防護服はつくれないので、可動性を重視し、内部被ばくを防ぐ雨合羽の素材が使用されている。

実際に放射線を感じることができるスーツ《アトムスーツ》は、原子力で動く『鉄腕アトム』の反転した形である。実用的な《アトムスーツ》を制作し、平和運動や政治活動ではなく、個人の活動として訪問するために、2年かけて資金をためて、ガイドとフォトジャーナリストと3人でチェルノブイリ原発を含む、30km 圏内の立入禁止区域に許可を得て訪問したのが、《アトムスーツ・プロジェクト:チェルノブイリ》である。今回展示された《アトムスーツ・プロジェクト:保育園4・チェルノブイリ》は、チェルノブイリ原発の労働者のためにつくられた街、プリピャチの中の保育園で撮影された写真をライトボックスにしたものだ。1970年に建設されたプリピャチは原発事故の実態が知らされないままに、強制退去させられ、ゴーストタウンとなった。著名な黄色い観覧車は、プリピャチにつくられた遊園地にあるが、5月1日のメーデーにオープンする予定であったため、開園することなく廃墟となった。作品で《アトムスーツ》を着用したヤノベは、廃墟となった集合住宅の一室にある保育園で、朽ちた人形を拾っている。実はこのカットは、2001年に改めてフィルムを整理しているときに発見したもので、その時、奥の壁に太陽の絵が描かれていることに、ある種の希望の光、啓示を受けた。そこから、太陽を「再生」の象徴としてモチーフに使用する転機となる作品でもある。

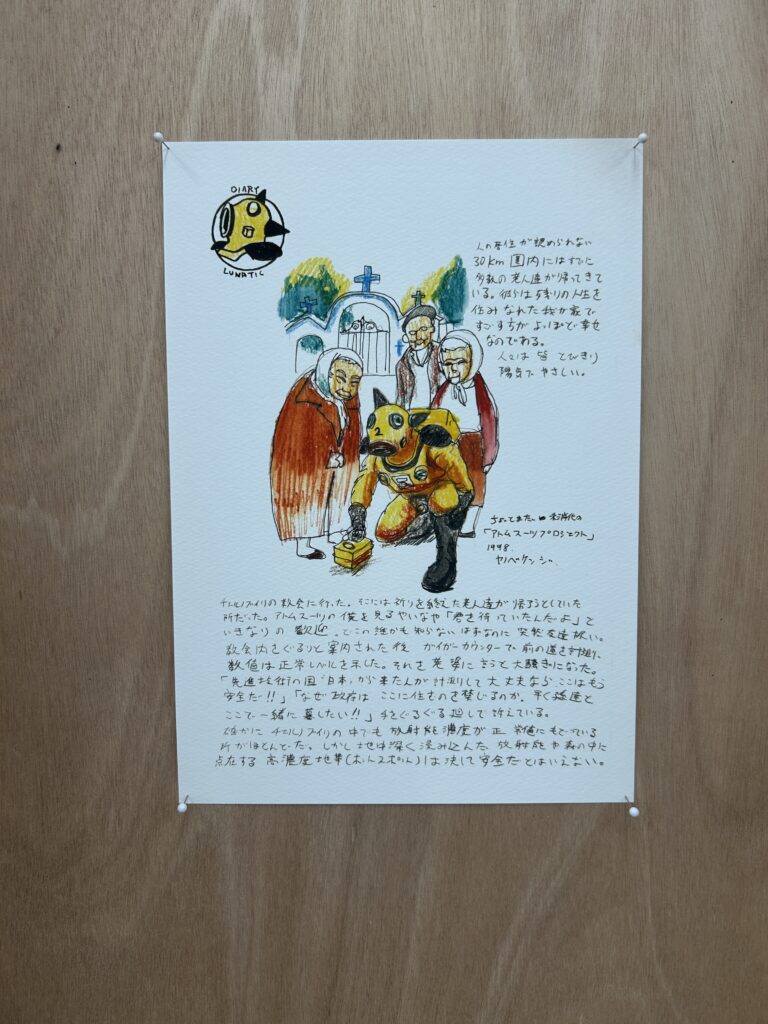

ヤノベケンジ《アトムスーツ・プロジェクト:ドローイング》シリーズ(1998)

対面の壁面には、チェルノブイリを訪問したときの自身の思いを、絵日記風に描いたドローイングがかけられている。そこには、幼少期に見た大阪万博の廃墟が創作の原点であり、同じような景色をチェルノブイリに見ていたこと。立入禁止区域で会うはずのなかった帰郷していた住民と出会い、男性に罵倒されたり、年配の女性たちに歓迎されたりしたこと。さらに離婚して戻ってきた女性の3歳の子供に出会い、遊んだことなどが内省的に描かれている。放射能汚染が酷く、ホットスポットが集積する村で、小さな子供が暮らすことがどれほど危険なことかは、今なら多くの人がわかるだろう。ヤノベは、自身の表現に、多くの村人を巻き込んだ形になったことを後悔し、その時の出来事をいかに贖罪し、昇華できるのか作家活動の中で考え続けることになる。

しかし、ヤノベがチェルノブイリを訪問してからすでに約30年の月日が経ち、チェルノブイリ(チョルノービリ)を含めた多くのエリアが「戦場」と化している。ヤノベの作品自体が、すでに時代の証言、モニュメントとなっており、当時の状況を物語るものとして参照されている。それがアートという表現をする大きな意味でもあるだろう。それは奇しくも、ヤノベが《アトムスーツ》は登場人物としてではなく、ある種の超越的な視点で状況を見る形にしたかったという意図が実現されたということでもある。

栗林隆 手前《元気炉九号基 奈良》(2025) 奥《元気炉初号基 下山発電所美術館》ビデオ(2019-2020)

栗林隆は、長崎で生まれ育ち、人間と自然、土地などを分ける、人為的な、あるいは非人為的な境界線をテーマに大型インスタレーションやドローイング、映像など多くのメディアを用いて制作しているアーティストである。現在はインドネシアのジョグジャカルタと日本を拠点に、世界中で発表している。冷戦終結後の早い段階でドイツに渡り、奈良美智や松井紫朗といった90年代に渡独したアーティストたちと交流し、国際的に活躍してきた。

栗林隆 ドローイング展示風景

東日本大震災以前から人間と自然の関係性、それをつないだり、引き裂いたりするエネルギーの問題に関心を寄せ、福島第一原発事故以降、放射能で汚染された福島に通い、ボランティアをしながら作品を制作してきた。その中で、ボランティアをしているつもりなのに、次第に自分の方が元気をもらっていることに気付く。そこで震災から10年目となる節目に、原子炉の形をした「スチームサウナ」である《元気炉》を制作し、水力発電所を改修した、入善町 下山芸術の森 発電所美術館で発表した。《元気炉》の形は、福島第一原発で使用されていたGE マークI型を模している。《元気炉》は木造による仮設のインスタレーションであると同時に、実際サウナとして使用したり、ハーブティーが飲めたりする体験型の作品である。中に入ると、薬草による蒸気で満たされていて、そこで「元気」をもらうことができる。実は栗林が個展をした10年前の2010年、ヤノベは、ガイガーカウンターで放射線を検知することをトリガーに、天井に吊り下げられた巨大な水瓶に8トンの水を汲み上げ、一気に放水する「大洪水」するインスタレーションを発電所美術館で発表しており、震災後に「予言的」と振り返られることになることを考えると、ヤノベと栗林の縁も浅からぬものがある。

ハーブティーを振る舞う栗林隆

《元気炉》は様々な場所で設置されてきたが、特にインドネシアのアーティスト・コレクティブ、ルアンルパが芸術監督をした「ドクメンタ15」に招聘され、発表したことで、国際的な評価も高いシリーズとなっている。今回、奈良に短期滞在して小型の《元気炉》を制作した。それは《元気炉九号基 奈良》と名付けられ、円筒形の釜に水と薬草を入れて火にかけることで、ハーブティーを沸かすことができる。オープニングでは、実際にハーブティーを沸かし、観客に振る舞うパフォーマンスが行われた。薬草はなるべく、地域で採れたものと使用するという。実際に飲むということでいえば、リクリット・ティラヴァーニャのタイ料理を振る舞う著名なインスタレーションを想起させられるが、狭い美術制度に留まらない観客との関係性、自然やエネルギーとの関係性、匂いやサウナといった、嗅覚や全身の感覚を訴える形式は、はるかに広いパースペクティブを持っている。なにより、栗林のアプローチが、断罪したり、プロテストしたりするものではなく、肯定的なものへと変換することで、クリティカルでラディカルな側面を多くの人々が許容可能なものにしていることは特筆すべきだろう。

「放射線」という共通のテーマを持ちつつ、土田、ヤノベ、栗林の3人は、題材も表現方法も異なる。その形式は、社会やアートシーンの変化も映し出しており、不可視なものを可視化するというアーティストの役割を雄弁に語っているといえる。

ディレクターのカルドネル島井佐枝は、2024年に日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)がノーベル平和賞を受賞し、今年、戦後80年が経つことを考え、時代が戦争に突き進むなか、何かをしなければならないと思ったという。実際、日本でも敗戦から80周年が経ち、社会的にその記憶も薄れ始めている。それよりも、各地で戦争や紛争が激化しており、むしろその危機感に人々の意識は向かっているように思える。ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナの戦争(2023年パレスチナ・イスラエル戦争)など終わりの見えない紛争・戦争が続いている。戦略核(といっても広島型よりもはるかに威力がある)の利用も視野に入れられはじめ、戦後もっとも核戦争に近い時代を生きているといってもよいかもしれない。

アーティストによる「不可視の眼差し」は、国際的な政治の状況から見れば、些細な力しかないかもしれない。しかし、アーティストでしか、見せられない視線や感覚があるのは間違いない。人類の運命を変えてしまう「不可視のエネルギー」に対して、どのように向き合うべきなのか。3人のアーティストの先にも続いていくだろう。逆に言えば、「不可視のエネルギー」が可視化されたときには、人類の運命は終わってしまう状況にある。だからこそアーティストは「不可視の眼差し」を向け続けなければならないのだ。