Yoshimi Artsがある若狭ビル、ギャラリーが複数入居するアートコンプレックスビルである。

佐藤未希「ほんたうの、」

会期:2025年6月21日(土)〜7月13日(日)

会場:Yoshimi Arts(大阪市西区江戸堀1-8-24 若狭ビル3F)

大阪・江戸堀、ビジネス街の喧騒から一歩足を踏み入れると、白い静謐な空間が広がる。Yoshimi Arts(ヨシミ・アーツ)、このギャラリーの壁に掛けられた絵画は、ただ沈黙しているのではない。それらは鑑賞者の内側に向かって、静かに、しかし執拗に語りかけてくる。2025年6月、ここで開催された佐藤未希の個展「ほんたうの、」は、まさに知性と感性が深く共振する体験であった。

一貫して「顔」をモチーフに描き続けてきた作家、佐藤未希。彼女のキャンバスに現れる顔は、特定の誰かを描いた肖像画ではない。それは、滲み、揺らぎ、時に崩壊し、光の粒子に溶けていくかのような、匿名の、しかし根源的な「存在の様態」そのものである。今回の個展で、佐藤はネパール上空で目撃したという国境線を照らす人工の光を起点に、私たちが生きるこの世界の「分断」と「混淆」、そして「真実」とされるものの不確かさを、これまで以上に鋭く描き出した。そして、上空から見下ろした国境線という彼女の具体的なイメージと結びつくことで、より社会的、普遍的な広がりを獲得した。本展は、作家のキャリアにおける重要なマイルストーンになるといえるだろう。

第1章:探求の軌跡 ― 作家・佐藤未希と発信地・Yoshimi Arts

佐藤未希 ― リアリティの源泉を掘り進む画家

作家・佐藤未希は1986年山形県生まれ。東北芸術工科大学で洋画を学び、2014年に同大学院の博士課程を修了した後、現在は富山に拠点を置き制作を続けている。彼女の制作は、写真や映像などから抽出したイメージをベースに、ドローイングの工程で染みや滲み、歪みを加えながら解体し、それを油彩で再構築するという、極めて重層的かつコンセプチュアルなプロセスを特徴とする。

佐藤は「人間の根源」をテーマに、「現代社会に既に存在し得ないかもしれない真のリアリティの源を探求している」という。この言葉は、佐藤の作品を理解する上で重要な鍵となる。情報が洪水のように押し寄せ、あらゆるものが記号化されて消費される現代において、「ほんもの」のリアリティとは何か。佐藤はその答えを、個人のアイデンティティの象徴であり、他者との関係性の起点となる「顔」というモチーフに求め、その輪郭を執拗に曖昧にすることで、逆説的に探ろうとしているのだ。

2019年に同ギャラリーで開催された個展「この顔をみたことがあるか」や、2021年の「沈黙の声」といった過去の展覧会でも、その探求は一貫していた。「見るものではない『顔』、捉え難い『顔』を、見るものである絵画として描く」という彼女自身の言葉通り、佐藤の作品は常に、可視と不可視の境界線上で成立してきた。

Yoshimi Arts

Yoshimi Arts ― 独自の美学を貫く発信拠点

その佐藤の活動を、初期から支え続けてきたのがYoshimi Artsである。2010年、大阪に開廊したこのギャラリーは、「流行や時代性に捕われることなく、独自の芸術観・世界観を持った国内・海外の作家や作品を見いだし、幅広く紹介していく」ことをコンセプトに掲げる。そのラインナップには、佐藤未希のほか、現代性を表現する興梠優護、戦争表現を扱う笹川治子、90年代を代表する西山美なコ、さらにはイギリスの作家レイチェル・アダムスなど、国内外の実力派が多数名を連ねる。

表層的なトレンドを追うのではなく、作家の内面から発せられる切実な表現と思索を重視するその姿勢は、佐藤未希という画家の探求と深く共鳴する。ミニマルで静謐なギャラリー空間は、作品との純粋な対話を促し、鑑賞者が自身の内面へと潜っていくことを助ける。Yoshimi Artsは単なる作品の展示空間ではなく、作家と共に思索を深め、その価値を社会に問うていくための場なのである。

会場風景

第2章:「ほんたうの、」― 国境線の光から紡がれる思索

夜間飛行で見た「分断」の光

本展の根幹をなすのは、佐藤未希がステイトメントで綴った鮮烈な原体験である(※1)。カトマンドゥからタイへ向かう深夜便の機窓から見た、オレンジ色に輝く一条の光。それは、インドとバングラデシュ、総延長4000kmの国境に設置された投光器の光だった。不法移民やテロリストの侵入を阻むために築かれた、有刺鉄線を伴う物理的な壁。地図上の線が、現実の暴力的な光として眼前に存在する様に、作家は衝撃を受ける。

「境界線が分かつものとは一体何なのか」。空港で雑多な人々の間では見分けもつかなかったインド人とバングラデシュ人。文化や歴史はグラデーションをなして混じり合っているはずなのに、そこには絶対的な分断線が引かれている。この矛盾した光景こそ、佐藤がこれまで「顔」を通して探求してきたテーマである「世界の複雑さと未規定性」そのものであった。

何かを規定し、分別しようとした瞬間に、必ずそこからこぼれ落ちるものがある。国境線という「分断」の装置が、むしろその分断の不可能性と、世界の割り切れなさを露呈している。この逆説こそが、本展の作品群に通底する核心的なテーマなのである。

句読点で終わるタイトルに込められた意味

展覧会タイトル「ほんたうの、」は、それ自体が作品のコンセプトを凝縮した、示唆に富む言葉である。歴史的仮名遣いである「ほんたう」という表記は、まず私たちが自明のものとしている「本当」という概念そのものへ、静かな問いを投げかける。そして決定的なのは、語尾の読点「、」である。これは文の終わりを拒み、断定を避ける。「ほんたうの、〇〇」と続くべき言葉は、永遠に宙吊りにされているかのようだ。

この言語的な宙吊り状態は、作家がステイトメントで述べる「何かを規定した瞬間、我々は必ず何かを切り捨てる」という逆説と呼応している。「ほんたうのもの」を指し示そうとすれば、その指先から「ほんたうでないもの」がこぼれ落ちていく。タイトルそのものが、この割り切れなさを体現しているのだ。それは、確固たる「真実」や「正しさ」といったものを希求すること自体が孕む、不可能性という逆説にほかならない。タイトルに付された句読点は、その終わりなき探求の始まりを、静かに告げているのである。

会場風景

第3章:作品世界の探訪 ― キャンバスに立ち現れる顔、顔、顔

空間と響き合う、揺らぎのポートレート群

ギャラリーに一歩足を踏み入れると、その静かな緊張感に包まれていく。白くニュートラルな壁面に、様々なサイズ、様々な表情の「顔」が、ゆったりとした間隔で配置されている。それぞれの作品が独立した世界観を持ちながら、全体として一つの交響曲を奏でているようだ。正面に据えられた、顔の中心が激しく滲み、流動する大作《鎖と綱》。その対面の壁には、より小さなサイズの作品がリズミカルに並ぶ。鑑賞者はその間を歩きながら、様々な「顔」との対話を重ねていく。

会場風景

佐藤の作品は、物質的な面においても特筆すべき点がある。ドローイングの筆致、絵の具の滲み、油彩の被膜。近くで見ると、そのテクスチャーは極めて複雑で、イメージが幾つもの層を重ねて成り立っていることがわかる。それはまさに、彼女の言う「イメージの解体と再構築」の痕跡であり、完成された「像」を見るというよりは、イメージが生成と消滅を繰り返す「過程」を目撃しているかのような感覚に陥る。本展の作品群は、それぞれが「境界」と「混淆」というテーマに対する独自の回答を提示している。

会場風景 左《星がすべる》 2025 652X530mm(F15) 油彩、パネルに綿布 oil, cotton cloth on panel 右《流れたり》 2025 455X380mm(F8) 油彩、パネルに綿布 oil, cotton cloth on panel

個々の作品が放つ、多層的な眼差し

1.滲みの中に揺らぐアイデンティティ《鎖と綱》

ギャラリー正面で鑑賞者を迎えるのは、風に髪をなびかせる少女を描いた《鎖と綱》だ。しかし、その顔の中心は、まるで溶剤で拭われたかのように渦を巻く白い光に覆われ、表情の特定を拒んでいる。写実的に描かれた髪や耳、襟元と、抽象絵画のように激しく滲む顔の中心部。その対比が、作品に強烈なダイナミズムと不安定さをもたらす。

私たちは無意識に他者を「少女」「特定の誰か」といったカテゴリーに当てはめようとするが、この絵画は、その瞬間に「こぼれ落ちるもの」や「割り切れなさ」こそが存在の本質ではないかと、鋭く問いかける。作家がステイトメントで語るように、「何かを規定した瞬間、我々は必ず何かを切り捨てる」。この白い渦は、まさにその規定からこぼれ落ちた、固定化できないアイデンティティの核心そのものだろう。確かな像を結ぼうとする鑑賞者の視線を逸らし続ける、強烈な作品である。

《鎖と綱》 2025 1120×1620mm(P100) 油彩、キャンバス oil on canvas

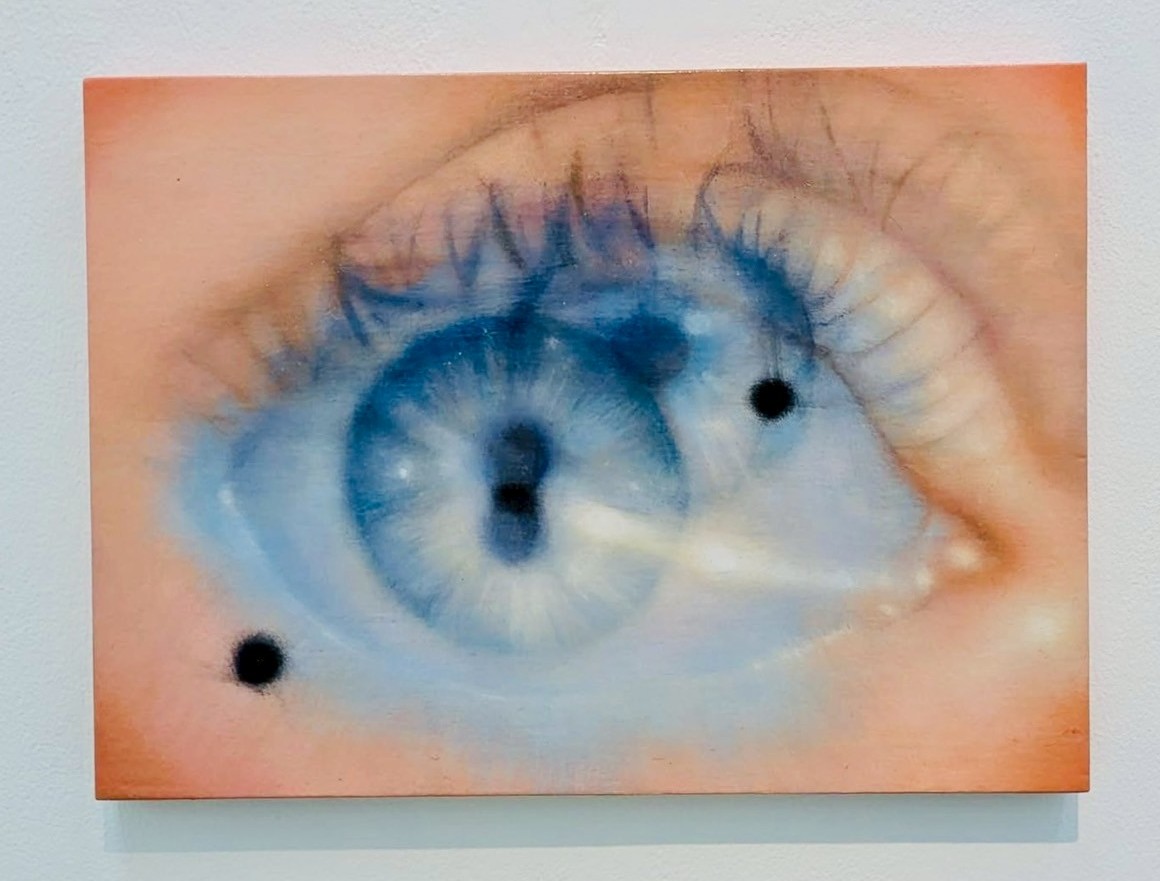

2.複眼のまなざし《ふたあい》

画面いっぱいに広がる、青い瞳のクローズアップ。生々しい肌の質感とは対照的に、透き通るような青い虹彩はまるで水彩のように滲み、現実のそれとは思えない幻想的な光を宿している。さらに注意深く見ると、瞳の中には瞳孔とも黒点ともつかない点が複数浮かび、この眼差しが単一のものでないことを物語る。

瞳は世界を認識するための窓である。作家は、国境線を「まなざす」ことから思索を始めた。この作品は、その「見ること」という行為そのものをテーマとしているのだろう。私たちが見ている「ほんたうの、」世界とは一体何なのか。一つの正しさに収束しない世界の複雑さを受け入れようとする作家の決意の眼差しが、この小さな瞳の中に広大な宇宙として描き出されているといえるだろう。それは「見る」という行為そのものに潜む根源的な問いを、私たちに突きつけてくるようだ。

《ふたあい》 2025 242×333mm(F4) 油彩、パネルに綿布 oil, cotton cloth on panel

3.境界を融かす星屑の肖像《雁がねの光》

本展のテーマを最も詩的に象徴するのが《雁がねの光》だといえるだろう。人物の顔がまるで夜空にきらめく星々のように、無数の光の粒子へと拡散し、溶け合っている。個としての輪郭は曖昧になり、背景との境界さえ判然としない。それは、個人という存在が、より広大な世界や宇宙の一部として存在しているという、根源的な事実を思い起こさせる。

この光景は、作家が探求する「ズレを含みつつ、互いに重なり合い、混じり合う」という世界のありよう、その詩的な視覚化に他ならない。人間が作り出した国境線という分断とは対極にある、万物の流動的な連続性。固定された自己という幻想から観る者を解き放ち、自らの存在すらも常に移ろう現象の一部であるという、ある種の浮遊感を伴う根源的な事実に気づかせる。その儚くも美しい光景は、深い思索へと静かに誘う力を持つ。

《雁がねの光》 2025 606 X 727 mm(F20) 油彩、パネルに綿布 oil, cotton cloth on panel

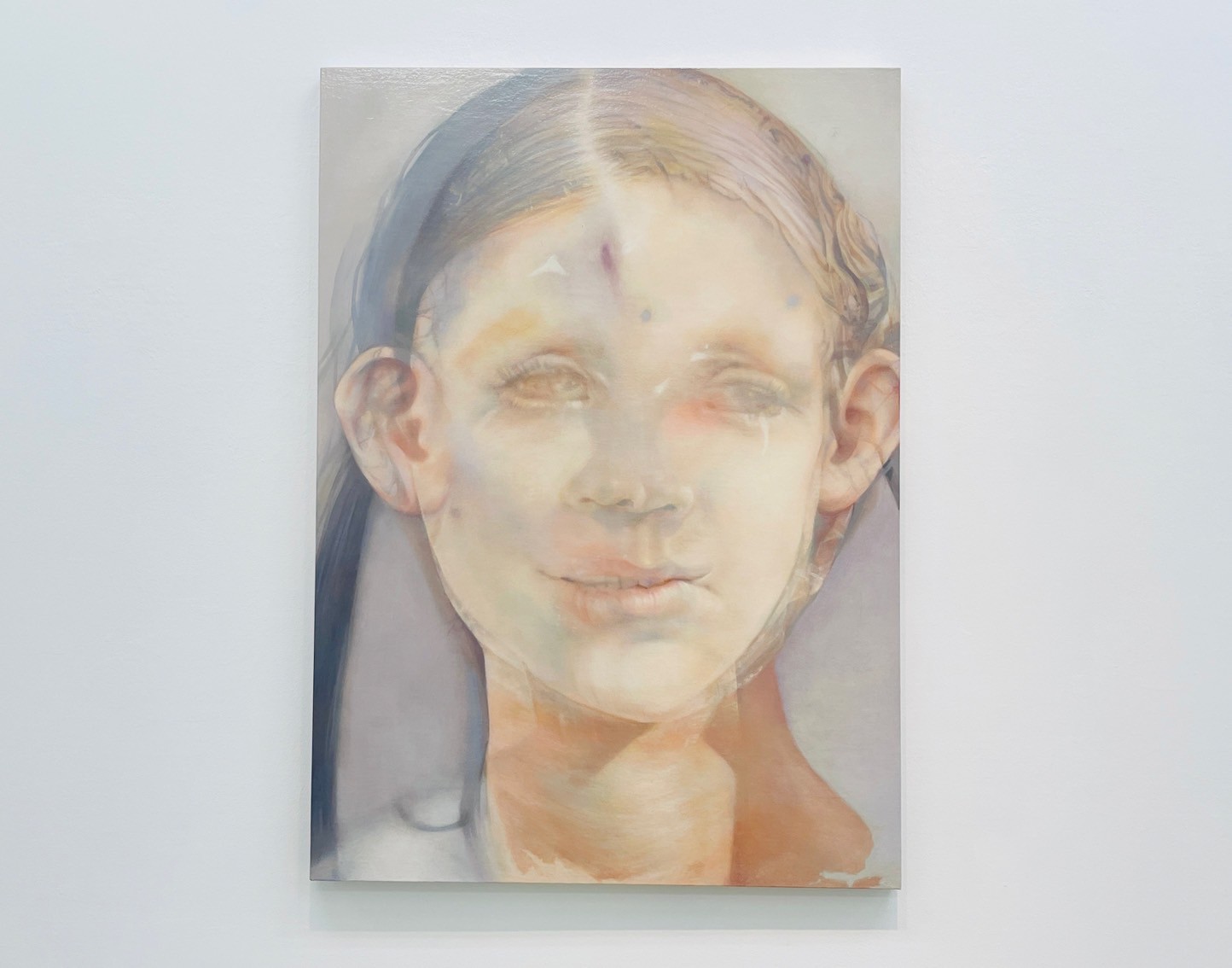

4.静寂が語る「割り切れなさ」《難陀婆羅》

最後に紹介するこの人物画《難陀婆羅》は、静かな表情の中に、捉えどころのない不思議な魅力を湛えている。わずかに非対称な耳、肌に浮かぶ紫や赤の微かな痕跡。完璧な調和から意図的にずらされたディテールは、まさに作家が言う「規定した瞬間に切り捨てられるもの」を丁寧に拾い集めたかのようだ。

ここで描かれているのは、理想化された人間像ではない。矛盾やノイズを内包したまま存在する、生身の存在だ。国境線が引かれることで、かえってその分断の不可能性が露呈するように、この静かな顔もまた、人間という存在の「割り切れなさ」そのものを雄弁に物語っている。その眼差しは、我々自身の内なる複雑さと向き合うことを、静かに促しているのである。

《難陀婆羅》 2025 910X652mm(P30) 油彩、パネルに綿布 oil, cotton cloth on panel

これらの作品群は、佐藤が描く「顔」が、もはや人間個人の肖像ではなく、世界そのものの比喩的存在として機能していることを明確に示している。

佐藤未希の個展「ほんたうの、」は、一枚の美しい絵画を鑑賞するという体験を超えて、我々自身の存在と認識のあり方を深く揺さぶる、哲学的な問いに満ちた空間であった。

上空から見た国境線の光という現代的なモチーフから出発し、それを「顔」という根源的なテーマへと昇華させる手腕は見事というほかない。彼女の作品は、不安定な状況が続く現代社会において、安易な二項対立や分かりやすい「正しさ」に与することなく、世界の複雑さや割り切れなさをそのまま引き受けようとする、誠実で強靭な意志の表れである。

「ほんたうの、」と後に続く言葉を、私たちは探し続ける。その答えは見つからないかもしれない。しかし、佐藤未希の作品は、その答えのない問いを抱えながら、境界線の向こう側を想像し続けること、こぼれ落ちるものに眼差しを向け続けることの重要性を教えてくれる。それは、分断と不寛容が渦巻く時代において、アートが持ちうる最も誠実な態度の一つではないだろうか。Yoshimi Artsという揺るぎない発表の場で示された彼女の最新の探求は、間違いなく現代絵画の最も重要な達成の一つであり、その眼差しが次は何を捉えるのか、今後の展開から目が離せない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注釈(※1)

作家による展覧会ステイトメント

昨年の夏、ネパールからタイへと向かう深夜便の機窓にて不思議な光景を⽬にした。

カトマンドゥを⽴ち、ほどなくして窓の外に⽬を遣ると、オレンジ⾊に輝く⼀筋の光が複雑に蛇⾏しながらどこまでも続いていた。その輝きは、⼈の暮らしの灯りが霞むほどである。延々と続く光の線をただ漠然と眺めていると、気づけばいつしか広⼤なガンジス・デルタへと出た。

のちに、それがインドとバングラデシュの国境を照らす投光器の光であったことを知る。⼆カ国国境の総延⻑は4000kmを超え、投光照明の設置は実に1000㎞に及ぶ。有刺鉄線をそなえたバリケード壁は、不法移⺠やテロリストの越境侵⼊などを阻⽌するために作られ、両国間を決定的に分断している。

国境線は地図上にのみ引かれているのではない。実際に⽬に⾒えるかたちでこの世界に存在している。それもトレースしたかのような忠実さで。

境界線が分かつものとは⼀体何なのか。

さまざまな⼈間がひしめき合うトリブバン国際空港で、私はインド⼈とバングラデシュ⼈の⾒分けなどつかなかった。そこにいる⼈々はそれぞれの時間を過ごしながら皆同じように搭乗の時を待っていた。

世界にはさまざまな国や地域があり、そこに暮らす⼈々は多彩な歴史と⽂化を織りなす。⾔語や宗教、思想なども多種多様に異なる。だが、それらはズレを含みつつ、互いに重なり合い、混じり合っている。伸縮し、グラデーションをなしており、流動的である。

私がそこで⾒たものは、相違点ではなく、世界の複雑さと未規定性であった。

いま「真実」や「たしかさ」、「正しさ」といったものを希求するとき、そこには不可能性という不可避な逆説を孕んでいる。それは混濁した世界で、我々がつねに何かを取り逃がし続けているからである。

何かを規定した瞬間、我々は必ず何かを切り捨てる。そこから溢れ、こぼれ落ち、割り切れなさが露呈する。規定や分別を⽬的とする国境線が、むしろその不可能性を強く⽰しているように。

⽬に焼き付いて離れないあの鮮烈な光は、こうした逆説に眼差しを向け続けることをやめぬよう私を説くのである。

佐藤未希

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■参考ページ

・人との関係性の始まりであり、すべてとつながる起点となる「顔」を描く。佐藤未希インタビュー|美術手帖(2025年8月7日最終確認)

https://bijutsutecho.com/magazine/interview/oil/24181

・Yoshimi Arts – 佐藤未希 Miki Sato

http://www.yoshimiarts.com/artists/miki_sato.html