TEZUKAYAMA GALLERY 前

築山有城 個展「Exhibition 2025」

会期:2025年7月12日(土)~8月9日(土)

会場:TEZUKAYAMA GALLERY

大阪のなかでも、ファッションやデザインの感度の高い人々が集う南堀江。その一角に、関西の現代美術シーンを牽引する重要な拠点として知られるTEZUKAYAMA GALLERYがある。1992年に大阪・帝塚山で開廊し、2010年に現在の地へ移転。国内外の現代作家、特に日本の実力ある作家を継続的に紹介し、その活動を支えてきたギャラリーだ。ここで現在、個展「Exhibition 2025」を開催しているのが、彫刻家の築山有城である。

1976年に兵庫県神戸市に生まれた築山は、2000年に京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の彫刻コースを卒業して以来、一貫して出身地である神戸を拠点に制作を続けてきた。同ギャラリーでは2017年から続く個展シリーズを開いており、作家とギャラリーとの長年にわたる信頼関係が、その実験的で力強い制作活動を可能にしてきた。本展は、築山が一貫して探求してきた「つくる」という行為、そして物質との対話が、楠という素材を得て、極めて純度の高いレベルで結晶化した、一つの到達点を示すものと言えるだろう。

TEZUKAYAMA GALLERY

解体と再構築の弁証法 — 二つの大型彫刻

展示空間の中央に、対をなすかのように配置された二つの大型彫刻は、紛れもなく本展の核である。一つは「く」の字に折れ曲がった構築的な形態《マインクスノキ》。もう一つは、円形のコアから木片が放射状に広がる、有機的でダイナミックな形態を持つ《クスノトリガー》。鑑賞者はまず、その異質なまでの存在感と、他に類を見ない特異な構造に目を奪われる。作品の表面には、無数の小さな木製ブロックを精緻に組み上げた市松模様のような幾何学的な面と、原木の記憶を留める荒々しい樹皮の面が、緊張感を伴いながら共存しているのだ。

これは、一つの木塊から形を彫り出す伝統的な「カービング(彫)」とは全く異なる。むしろ、一本の木を一度、無数のブロックへと徹底的に「解体」し、それらを再び積み上げて形を「再構築」するという、彫刻の根本を問い直すような、分析的かつ総合的なアプローチから生まれている。

会場風景 手前が《クスノトリガー》、奥が《マインクスノキ》

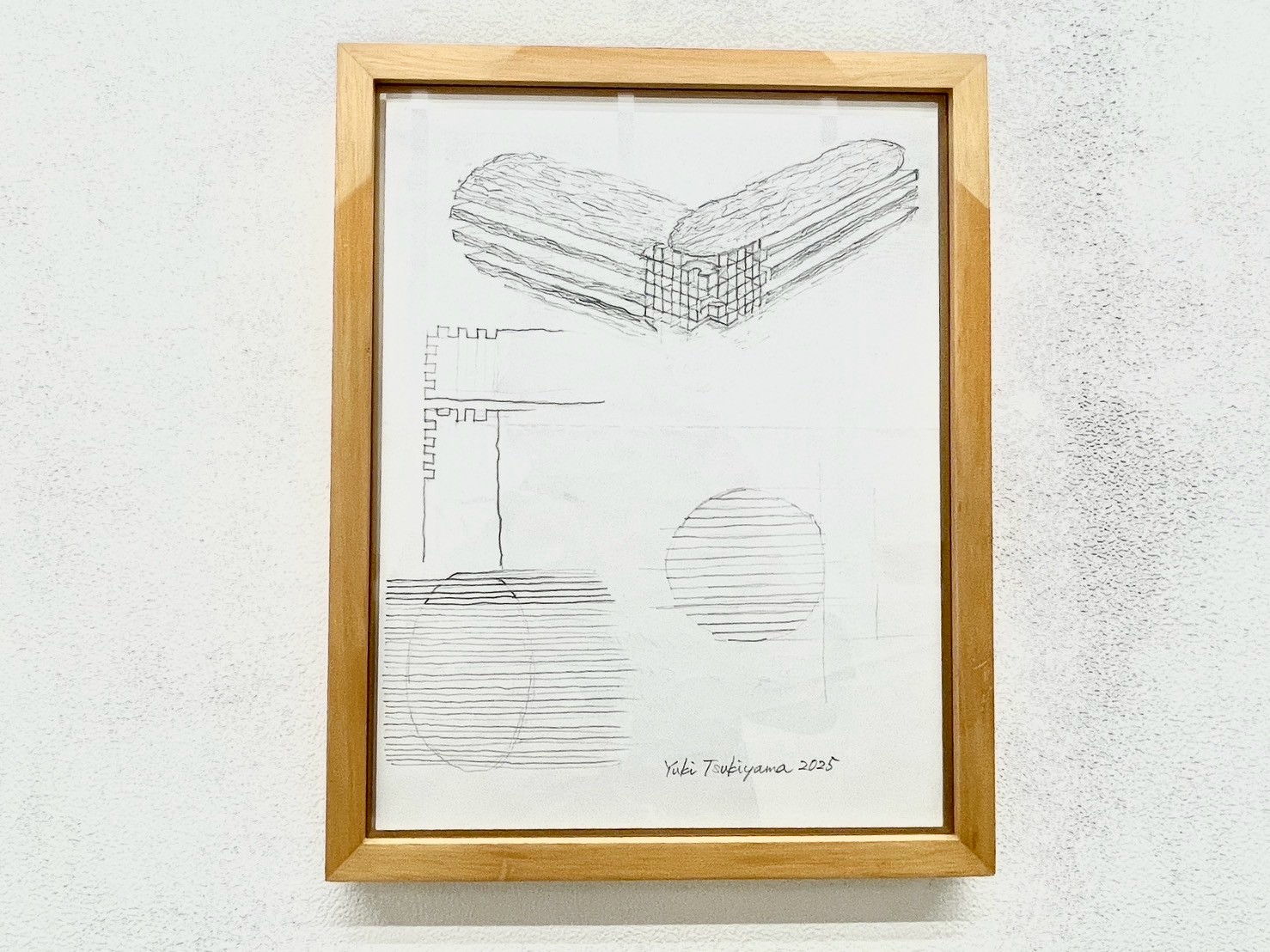

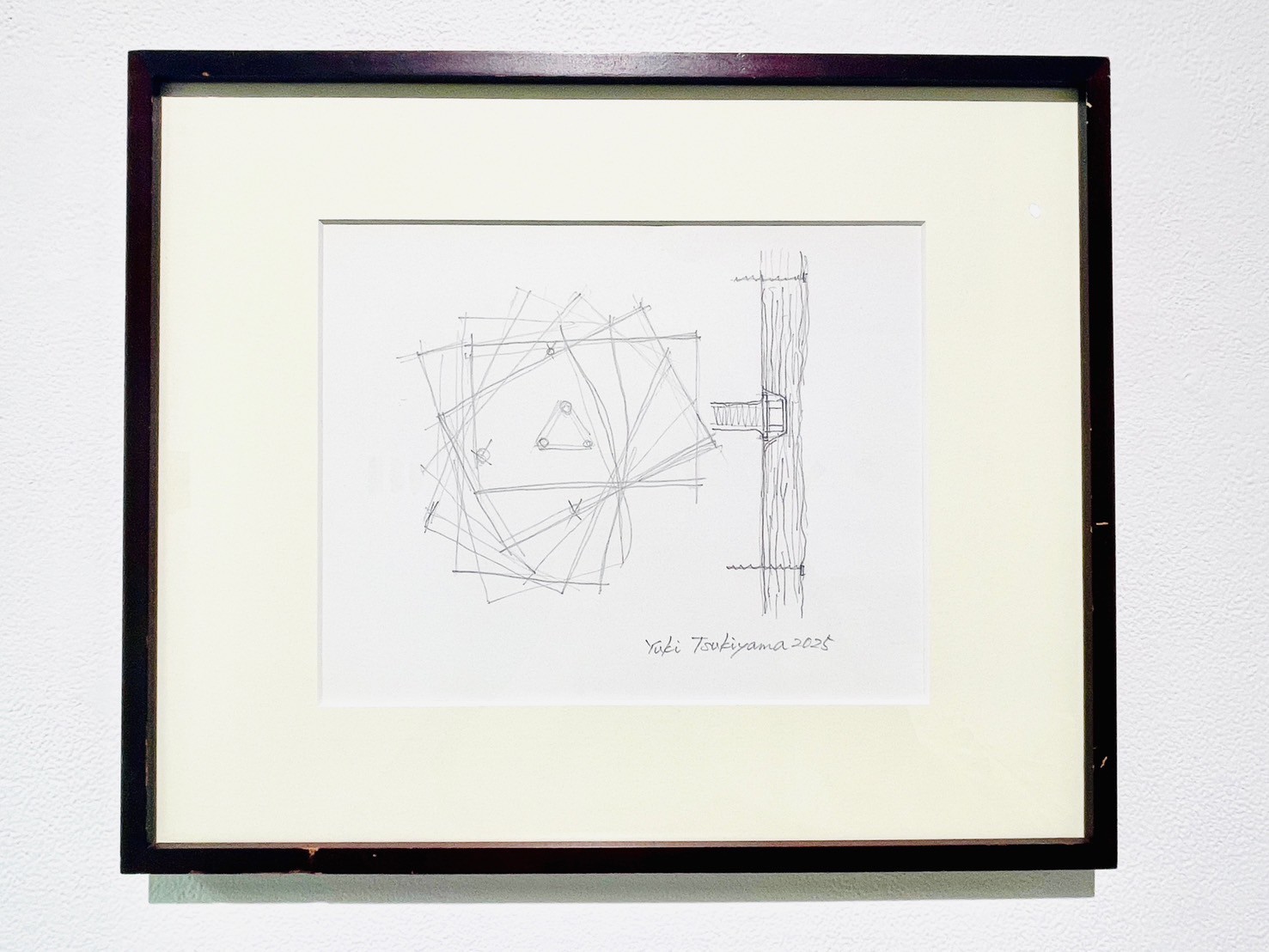

特に「く」の字型の《マインクスノキ》は、その対比が鮮烈だ。外側に残された生の樹皮は、かつてこれが一本の巨大な木であったという動かぬ証拠として、素材の時間を語る。対照的に、ブロックの集合体部分は、作家の理性的で緻密な手の介入、その膨大な労働時間を物語っている。それはミニマルアートのグリッドを思わせる構造でありながら、木という有機的な素材を用いることで、温かみと生命感を宿している。自然の摂理と人間の作為、マクロな素材の存在感とミクロな手仕事の集積。これら二項対立する要素が、一つの作品の中で弁証法的な統合を遂げているのである。壁にて展示されたドローイングは、この複雑な構築プロセスにおける作家の思考の設計図であり、完成した立体からは窺い知れない構造への強い意志を明らかにしている。

《マインクスノキ》 画像提供 TEZUKAYAMA GALLERY ©麥生田兵吾 (Hyogo Mugyuda)

《マインクスノキ》部分拡大

《マインクスノキ》の設計図、ドローイング

一方、円形の《クスノトリガー》は、静的な「く」の字型とは対照的に、動的なエネルギーを爆発させている。中心の太い幹を不動の核として、積層された木片がまるで遠心力によって振り回されるかのように、あるいは硬い蕾がほころび開いていくかのように展開する。それは回転や増殖といった生命的な運動性を内包し、まるで宇宙の星雲か、細胞分裂の一瞬を捉えたかのようだ。しかし、その根底にあるのは、同じく木片を一つひとつ積み上げるという、地道で反復的な「ルール」である。同じルールを用いながら、静と動、建築と生命といった全く異なる表情の彫刻を生み出してみせることで、築山は自らが設定した方法論の底知れぬ豊かさを証明して見せた。

《クスノトリガー》 画像提供 TEZUKAYAMA GALLERY ©麥生田兵吾 (Hyogo Mugyuda)

《クスノトリガー》の設計図、ドローイング

「遊び」という方法論 — 制作行為の根源へ

築山は、本展のアーティストステイトメントの中で、今回の制作のきっかけを「知人の会社から譲り受けた大きなクスノキとの出会い」であったと述べ、その制作行為を「遊び」と形容している。「乾燥し収縮したその木材をもとに積木を構築し作品を造ることを思いつき、ゲームじゃなくて本当につくってみたら楽しいよと伝えたくなり制作した」と記している。この「遊び」という言葉は、築山の制作哲学を理解する上で極めて重要なキーワードである。

ここでいう「遊び」とは、単なる気晴らしや娯楽ではない。オランダの歴史家ホイジンガが提唱した「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」のように、それは文化を創造する根源的な人間の営みを指す(※1)。一定のルール(素材の特性、自らの身体能力、用いる道具の制限)の中で、いかに自由な創造性を発揮できるかという、高度な知的・身体的実践なのだ。テクノロジーが進化し、あらゆる造形がシミュレーション可能な現代において、あえて身体的な制約と手仕事の反復に身を投じる。その一見、非効率的にも思える行為の連続の中にこそ、「つくる」ことの根源的な喜びと、物質との間にしか生まれ得ない濃密な対話が存在するのである。作品から感じられる圧倒的な存在感と、表面に残る無数の手仕事の痕跡は、この「遊び」がいかに真摯で、強度のあるものであったかを雄弁に物語っている。

彫刻の傍らで — 端材とドローイングが語るもの

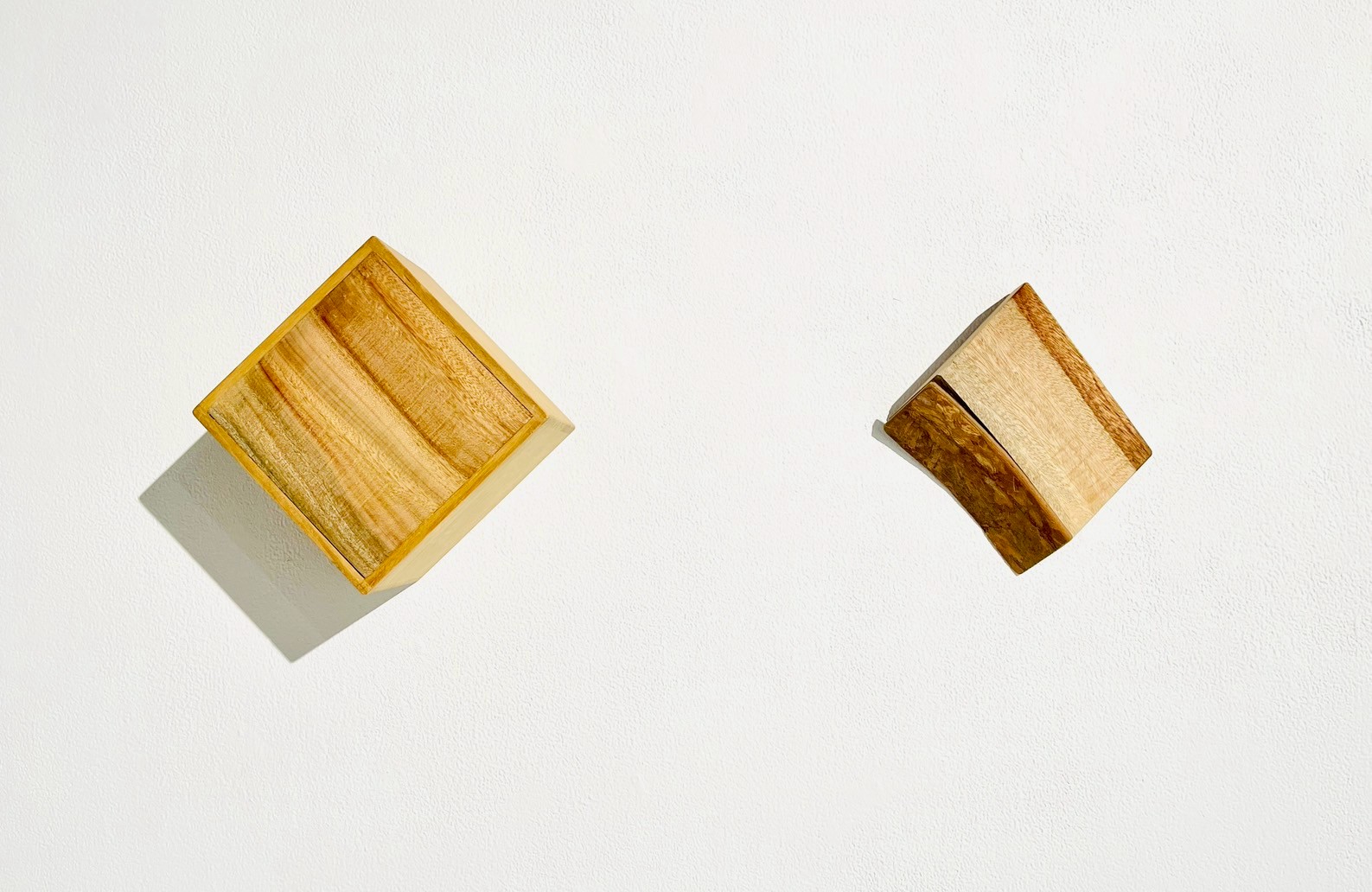

主役である二つの大作から壁面に視線を移すと、そこには複数の小作品シリーズ《くすのきメモリアル》がリズミカルに展示されている。これらは大型作品を制作する過程で必然的に生まれた「端材」から作られたものだ。しかし、これらを単なる副産物や習作として片付けることはできない。一つひとつの小品は、楠特有の淡い黄褐色と濃い茶色が織りなす美しい木目を最大限に生かし、最小限の作為によって自律した彫刻作品として、確かな存在感を放っている。

《くすのきメモリアル》

もし大型彫刻が、作家の構築的な思考と長時間の労働の「集積」であるとするならば、これらの小品は、制作過程におけるふとした「発見」や、素材そのものが持つ偶発的な美しさをすくい取った、思考の断片や詩的なきらめきといえるだろう。そこには、素材を余すところなく使い切るという、素材に対する深い敬意と思考の柔軟性が表れている。大作とその制作過程で生まれた端材の作品、そして思考の過程を記録したドローイング。これらを同じ空間に並置することで、本展は「作品」という完成形だけでなく、そこに至るまでの思考や試行錯誤、物質との格闘といった「プロセス」全体を作品として提示する、多層的な構造を獲得している。コンセプトとしてのドローイング、実践としての巨大彫刻、そして発見としての小作品が、一つの創造的エコシステムを形成しているのだ。

《くすのきメモリアル》

《くすのきメモリアル》

遍歴の先に見た原点 — 築山有城の芸術的軌跡

築山のこれまでのキャリアを振り返ると、その制作が一貫して物質への探求に根差しながらも、実に多彩な展開を見せてきたことがわかる。TEZUKAYAMA GALLERYでの継続的な個展を追うだけでも、その思索の遍歴は明らかだ。2020年の展覧会では、積み上げた木材や切り屑といった根源的な物質へのアプローチが見られ、2022年の個展「Exhibition 2022」には石を思わせる塊の積層へと展開した。そして記憶に新しい2024年の個展「Exhibition 2024」では、石膏による胸像をモチーフに、西洋と東洋、オリジナルとコピー、実在と非実在といった批評的な概念を扱い、大きな注目を集めた。

様々な素材とコンセプトを渡り歩いてきた築山が、本展で改めて「木」という素材と、極めて直接的で身体的な「つくる」という行為に回帰したことは、非常に示唆的である。これは単なる原点回帰ではない。石膏や樹脂といった素材を扱い、彫刻における表象や概念を深く思索した経験を経たからこそ、彼は改めて、手と道具と身体を通して素材と対話することの根源的な価値と豊かさを見出したのではないか。過去の様々な「遊び」の経験が、今回の楠という素材との「遊び」を、より深く、より本質的なものへと昇華させている。2012年のTEZUKAYAMA GALLERYでの初個展「シャイニング・ウィザード」で指摘されたような、素材の性質から造形を立ち上げるという姿勢(※2)は、10年以上の時を経て、より洗練され、同時に、より根源的な力強さを獲得したといえよう。

本展「Exhibition 2025」は、築山有城という一人の彫刻家が、多彩な物質と思考の遍歴の果てに、改めて「つくる」ことの原点に立ち返り、その核心を掴み取った輝かしい記録であるといえるだろう。そして、作家の長期的な挑戦を支えるTEZUKAYAMA GALLERYのような存在が、現代美術の多様性と深化にいかに重要であるかを再認識させる。築山の作品は、私たち鑑賞者に対しても、効率や概念が先行しがちな現代社会の中で、自らの手で何かを生み出すことの喜びと尊厳を、静かに、しかし力強く思い起こさせてくれる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注釈

(※1)

ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み (講談社学術文庫 2479) | ヨハン・ホイジンガ, 里見 元一郎 |本 | 通販 | Amazon

https://amzn.asia/d/4Sibnbf (最終確認2025年8月8日)

(※2)

築山有城 個展「シャイニング・ウィザード」:artscapeレビュー(2012年10月01日号),

https://artscape.jp/report/review/10055125_1735.html (最終確認2025年8月8日)

参考情報

・築山有城「Exhibition 2025」, TEZUKAYAMA GALLERY,

https://www.tezukayama-g.com/exhibition/exhibition-2025 (最終確認2025年8月8日)

・築山有城「Exhibition 2024」(TEZUKAYAMA GALLERY), 美術手帖

https://bijutsutecho.com/exhibitions/14018 (最終確認2025年8月8日)