京都の老舗ギャラリー galerie16

黒瀬 剋 展

会期:2025年9月6日(土)-9月20日(土)

会場:galerie 16

静止した画面の奥にある「流動」

京都、東山三条に静かに佇むギャラリー16。美術の潮流を長年にわたり見つめてきたこの空間で、画家・黒瀬剋の個展が開催された。壁面に掛けられた作品群は、一見すると色彩と線が乱舞するダイナミックな抽象絵画である。しかし、その静止した画面の奥には、作家が一貫して探求し続ける「流動」という名の、終わりなき生成のプロセスが渦巻いている。黒瀬の絵画は、完成された「結果」としてそこにあるのではない。それは、常に動き続け、変容し続ける「過程」そのものを、私たち鑑賞者の前に差し出すラディカルな試みなのである。本展は、絵画とは何か、創造とは何かという根源的な問いを、静謐かつ力強く投げかけてくる。

会場風景

「流動の絵画」—制作という概念の解体と再構築

黒瀬剋の制作を理解する上で核となるのが、彼自身が「流動の絵画」と名付けた独自のコンセプトだ。これは、一般的な絵画制作の常識、すなわち「無(白いキャンバス)から有(完成作)を生み出す」というプロセスそのものへの根本的な疑義から出発している。作家はステイトメントでこう語る。「何も描かれていない純白な画面に最初の一筆を入れることから絵画制作を開始するならば、それは無理やりに物事をでっち上げようとしている虚勢の手続きにしか私には見えなくて」。この感覚は、創造の神話を解体し、絵画を現実の地続きの営みとして捉え直そうとする強い意志の表れだ。

展示風景

では、黒瀬はどこから描き始めるのか。彼の絵画の「始点」には、常に彼が以前に制作した絵画が存在する。具体的には、過去の作品を高精細に複製し、そのコピーされた画面の上から新たな加筆を施していくのだ。これは単なる模写や反復ではない。既存のイメージを「変奏」させることで、全く新しい様態の作品へと変容させていく行為である。そこには、事前に定められたテーマもモチーフも存在しない。あるのは、画面との対話、身体的な反応、そしてその瞬間のインスピレーションだけだ。

展示より「私の絵画は変奏のプロセスで表現されています。 私の絵画の始点には私が以前に制作した絵画が使われています。 私の絵画ではテーマやモチーフなどの事前のイメージは設定されていません。 私の絵画ではその変奏プロセス内での出来事だけで新たな絵画を創成させようとしています」

展示より 黒瀬剋の絵画の説明

このユニークな制作方法は、絵画における「始まり」と「終わり」の概念を無効化する。ゼロ地点が存在しない以上、絶対的な完成地点もまた存在しない。制作は、作家が「これ以上の加筆の場所がなくなった」と感じた時点で一旦は筆が置かれるが、それはあくまで「仮設的な完了形態」に過ぎない。未来において、再びその画面に手が加えられる可能性は常に開かれているのだ。この終わりのないプロセスこそが、黒瀬の言う「流動」の本質であり、彼の作品に決定的な独自性を与えている。それは、固定化や制度化へ向かう力に抗い、常に変化し続ける状態に身を置くことで、表現の自由を確保しようとする哲学的な実践なのである。

CU-59:177.0 x 246.0cm, Acrylic on paper.

「継続」と「結合」—イメージの自己増殖と世界の再編成

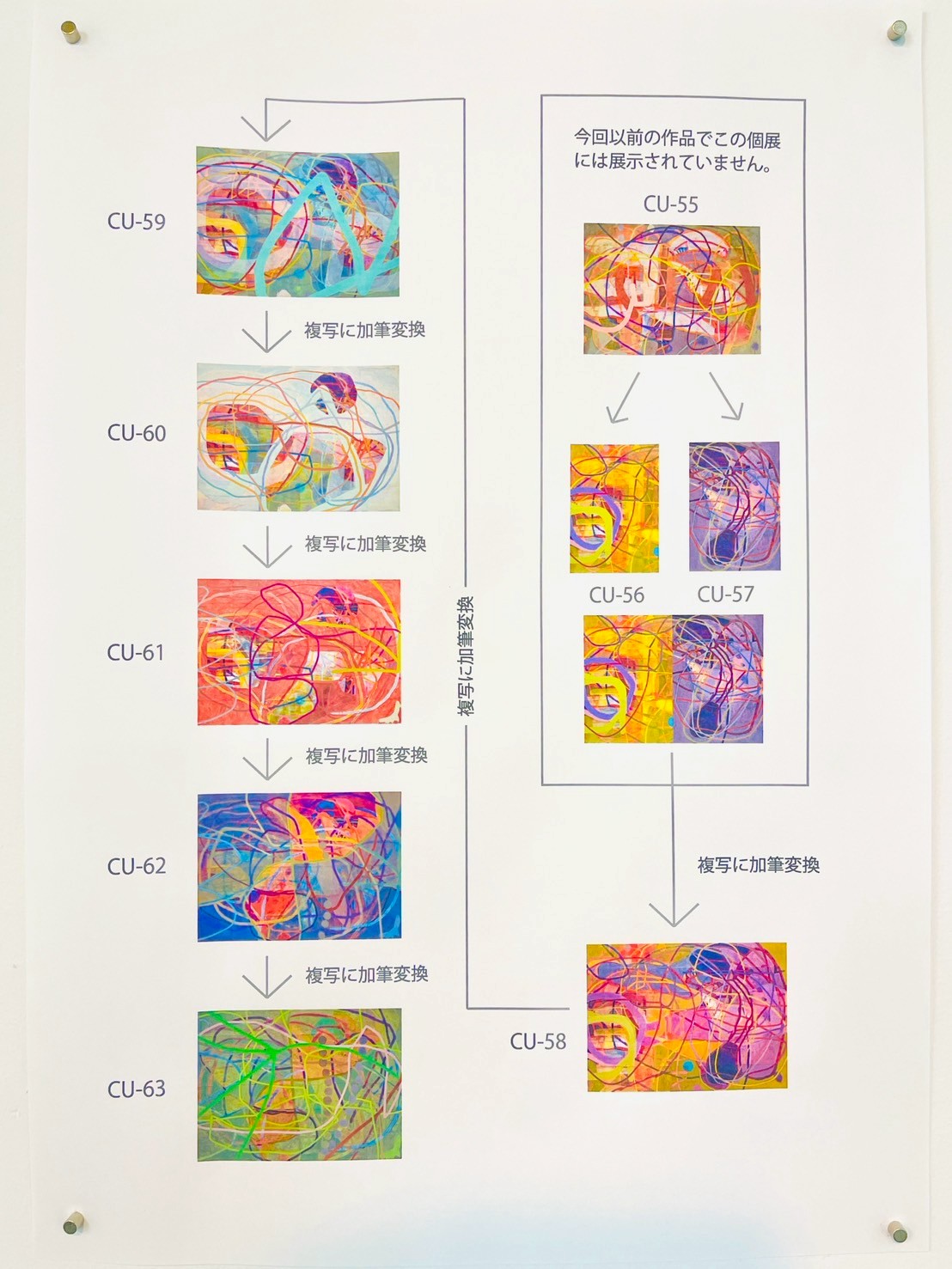

「流動の絵画」という大きなコンセプトは、具体的なシリーズとして「継続絵画」と「結合絵画」という二つの流れに展開される。本展でも、これらのシリーズに連なるであろう作品群が、その複雑な生成の歴史を内包して展示されている。

「継続絵画」は、その名の通り、イメージを連歌のように数珠つなぎで展開させていくシリーズだ。一つの作品Aを複製し加筆して作品Bが生まれ、次に作品Bを複製し加筆して作品Cが生まれる。このプロセスは、あたかも生命が自己増殖していくかのように、イメージの系統樹を伸ばしていく。そこには後戻りもなければ、唐突な飛躍もない。一つの流れに沿って、イメージはひたすら変奏を続けていく。

CU- 62:177.0 x 246.0cm, Acrylic on paper.

一方、「結合絵画」は、この線的な時間の流れをさらに解き放ち、より複雑で多層的な世界の生成を試みる。このシリーズでは、「継続絵画」において複製の系統をいくつも並行して展開したり、複製した断片(作品は小さな画面の集合で構成されている)を意図的にランダムな順序で配置し直したりする手法がとられている。そこでは、作家の意図を超えた偶然の作用すらも、新たな創造を生み出す豊饒な素材として積極的に取り込もうとしているのだ。彼はこの混沌とした画面に介入し、加筆を重ねることで、微細な秩序の気配を探り、全く新しい絵画の方向性を見出していく。それは、直線的な歴史観を解体し、複数の時間と空間が共存するような、より根源的な世界の姿を垣間見せる試みとも言えるだろう。

これらのプロセスは、作家という絶対的な創造主の存在を相対化する。作家は、イメージを一方的にコントロールするのではなく、イメージが自ら生成し、展開していく現場に立ち会う「併走者」となる。この制作態度は、現代美術が探求してきた「作者性の問い」とも深く共鳴している。

展示風景

画家の軌跡と京都のアートシーン

黒瀬剋は、1970年代末から精力的に作品を発表し続けてきた、長いキャリアを持つ画家である。その活動は国内に留まらず、ニューヨーク、ロサンゼルス、パリなど、海外のギャラリーやアートフェアでも作品を発表し、国際的な評価を得てきた。彼の画業を振り返ると、その探求が一貫して絵画の構造そのものに向けられてきたことがわかる。それは、流行や様式に流されることなく、自らの芸術的信念を深化させてきた誠実な歩みの証しだ。

展示風景

特に、会場であるギャラリー16との関係は深い。記録によれば、1980年代から複数回にわたり個展が開催されており、本展もまた、作家とギャラリーとの長年にわたる信頼関係の上に成り立っている。京都という、伝統と革新が共存する街の、先進的な現代美術を発信し続けてきたギャラリーで彼の作品が展示されることには、象徴的な意味があるだろう。

黒瀬の作品は、20世紀の美術史、特にオートマティスムや抽象表現主義といったムーヴメントの文脈で語ることも可能かもしれない。しかし、彼の作品は、それらの歴史的な様式が目指した崇高性や普遍性といった「目的」からは距離を置いている。むしろ、そうした既存の価値観に回収されることを拒み、目的を持たない「プロセス」そのものに価値を見出す点で、それらのムーヴメントを批評的に乗り越えようとしている。それは、絵画という伝統的なメディアを用いながら、極めてコンセプチュアルな思考を実践する、現代ならではの絵画のあり方を示している。

展示風景

生成の現場に立ち会うということ

黒瀬剋展を鑑賞する体験は、美しい色彩や構成を愛でるだけでは終わらない。私たちは、一枚の絵画の背後にある、無数のイメージの積層と、費やされた時間の痕跡を想像することを求められる。それは、完成された静的な「作品」を鑑賞するのではなく、今まさに生まれ続け、流動し続ける絵画の「生成の現場」に立ち会うというスリリングな体験だ。

彼の探求は、絵画がもはや何かを描き出す(represent)ための手段ではなく、それ自体が一個の自律した生命体のように振る舞う出来事(event)となり得ることを示している。安定した答えや分かりやすい意味を求める現代において、黒瀬剋の終わりなき変奏の旅路は、不確かさの中にこそ豊かさがあることを教えてくれる。絵画の可能性を信じ、その未知の領域を切り拓こうとする一人の画家の真摯な実践は、アートの根源的な問いを内包しており、今後も注目していきたい。

参考情報

・黒瀬剋 公式サイト: https://www.m-kurose.com/

・ギャラリー16 「黒瀬剋展」:https://art16.net/archives/8185

・本展覧会ステイトメント

・本展覧会DM

・提供資料:to Fluid painting|Paintings of Msaru KUROSE (アーティストブック)