神戸市立博物館 外観

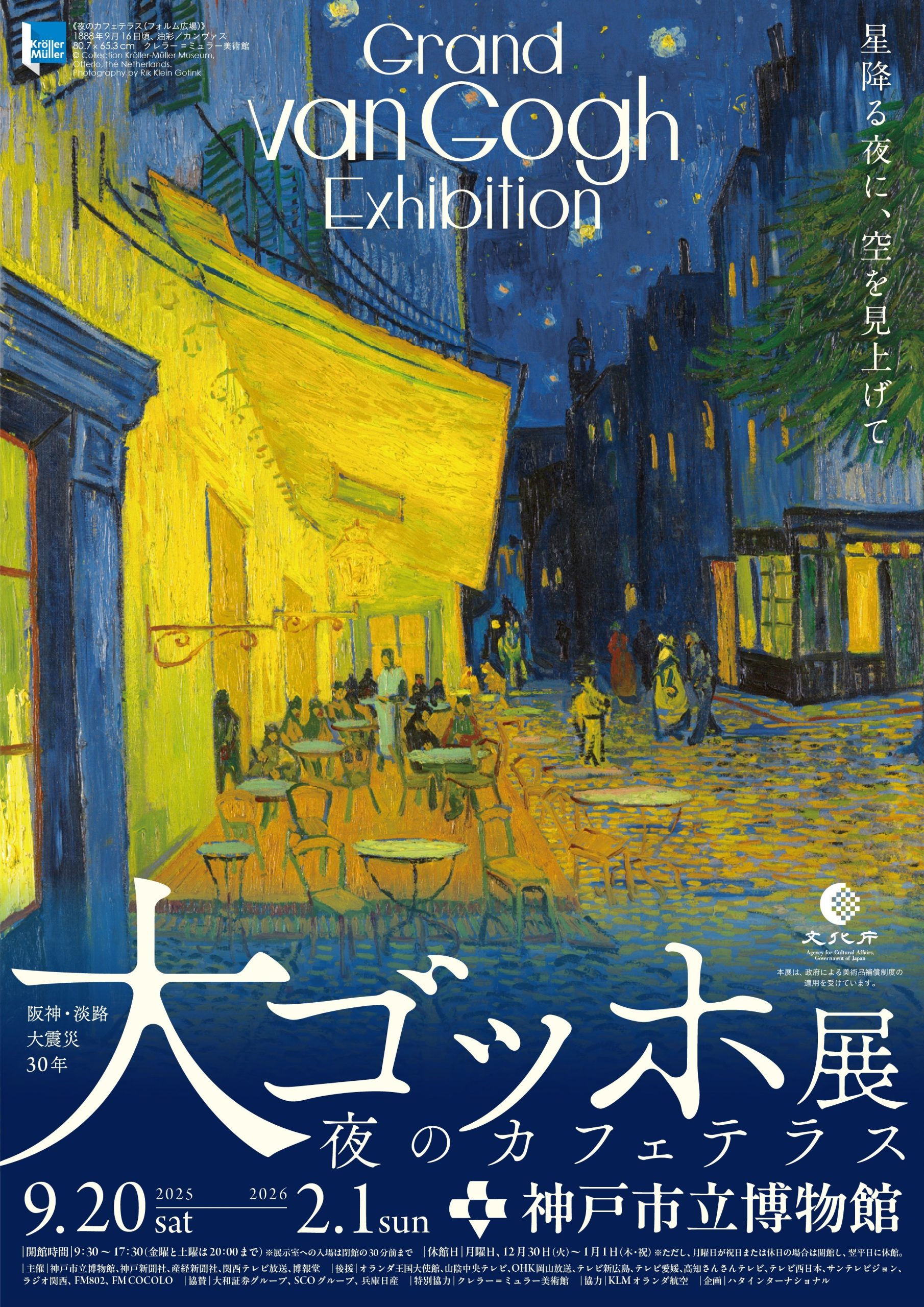

阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会期:第1期 2025年9月20日~2026年2月1日 / 第2期 2027年2月6日~5月30日

会場:神戸市立博物館

魂を揺さぶる色彩と筆致で、今なお世界中の人々を魅了し続けるフィンセント・ファン・ゴッホ。その世界第2位のコレクションを誇るオランダのクレラー=ミュラー美術館から、珠玉の作品群が来日した。「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」は、ゴッホの画業を初期から辿る、まさに決定版と言える展覧会である。![]()

クレラー=ミュラー美術館 外観 ©Kröller-Müller Museum/photo:Jannes Linders

特筆すべきは、代表作中の代表作《夜のカフェテラス》が、20年ぶりに日本で公開されることだ。しかもこの20年間、オランダ国外に貸し出されることは一度もなかったという。この極めて貴重な機会に、私たちは画家の苦悩と歓喜に満ちた魂の軌跡を追体験する。本展は、私たちに芸術が持つ根源的な力―すなわち、絶望の淵から希望を見出し、明日を生きる勇気を与える力を再認識する機会となるだろう。![]()

ファン・ゴッホ ギャラリー クレラー=ミュラー美術館 ©Kröller-Müller Museum/photo:Marjon Gemmeke

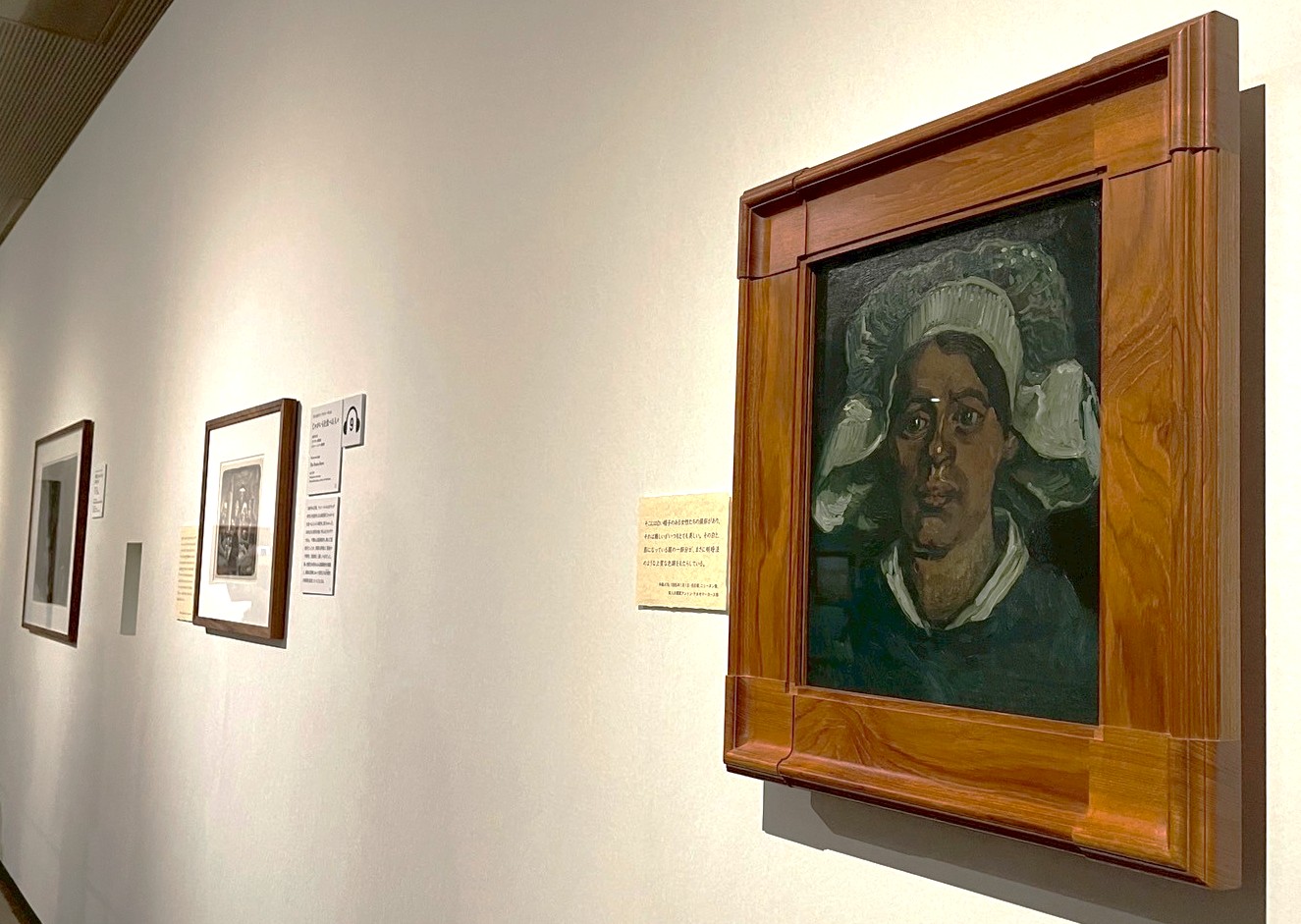

労働者への共感、画家の原点

展覧会の序盤は、ゴッホが画家としての一歩を踏み出したオランダ時代に焦点を当てる。ハーグ派やバルビゾン派の影響を受けながら、彼が描いたのは名もなき農民や労働者たちの姿であった。神に仕える道を絶たれたゴッホが、次なる信仰の対象として見出したのが、大地と共に生きる人々の厳粛な生活だった。会場に展示された手紙の引用が、彼の心情を代弁する。「炭坑夫と職工は他の労働者や職人たちとは少々違った別の人種で、僕は大きな共感を感ずるし、まだまだほとんど語り上げられたことのないこの種の人々が日の目を見るよう、いつか彼らデッサンに描ければうれしく思う」。![]()

フィンセント・ファン・ゴッホ 《白い帽子をかぶった女の頭部》1884年11月-1885年5月、油彩/カンヴァス、44×36cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

この言葉通り、代表作《じゃがいもを植える農民》(1884年)に見られるように、この時期の彼のパレットは暗く、重々しい。土の色そのもののような色彩と、骨太で荒々しい筆致は、貧しくも懸命に生きる人々への深い共感と敬意の表れである。それは、後の鮮やかな色彩の爆発を知る私たちにとって、彼の芸術の原点がいかに人間存在の根源的な部分に根差していたかを物語っている。この暗闇の時代があったからこそ、彼は光を渇望し、色彩を希求したのだ。![]()

フィンセント・ファン・ゴッホ 《じゃがいもを植える農民》1884年8-9月、油彩/カンヴァス、66.4×149.6cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands. Photography by Rik Klein Gotink

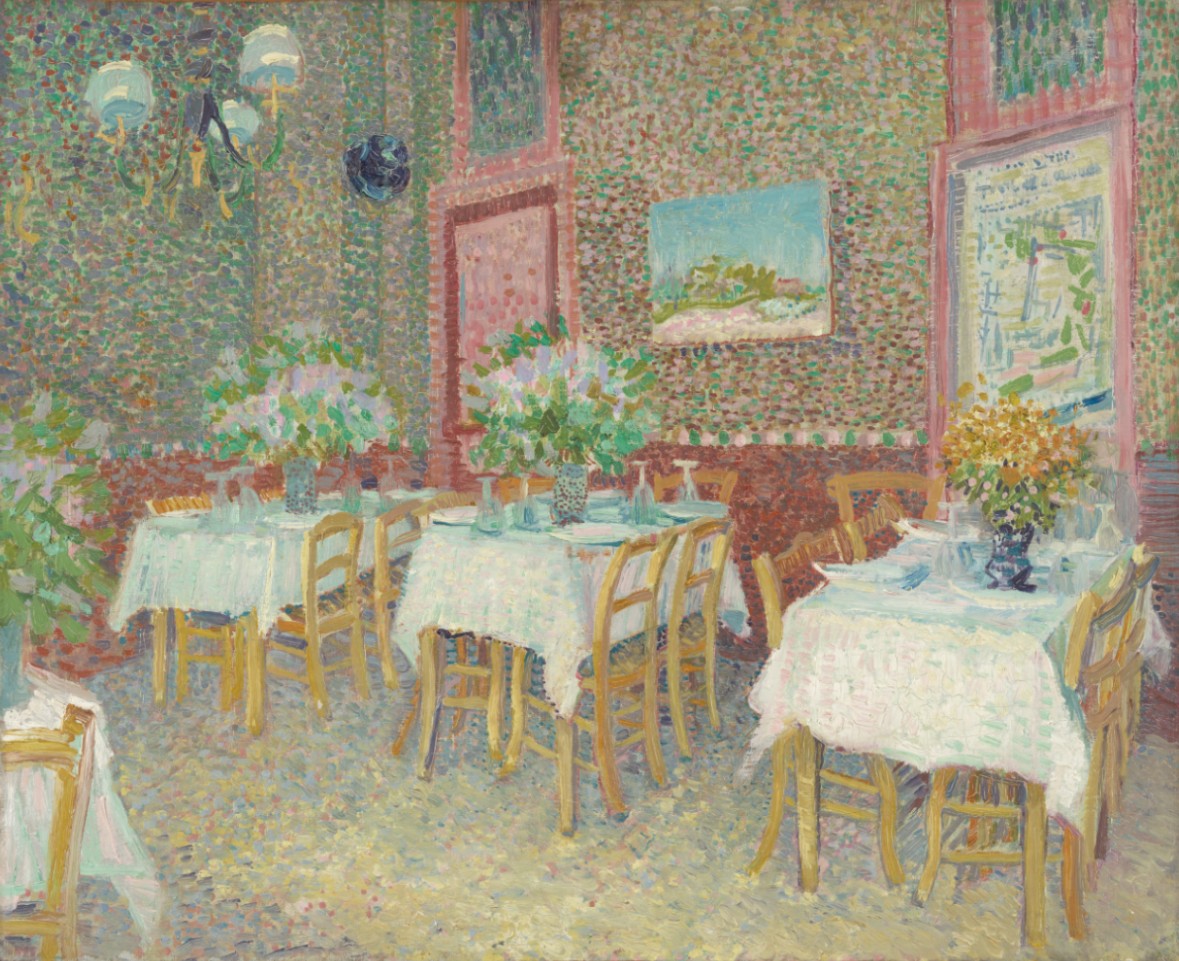

パリの光、色彩の目覚め

続くセクションでは、舞台をパリへと移す。弟テオを頼って芸術の都にやってきたゴッホは、ここで印象派や新印象派の画家たちと出会い、その画風を劇的に変化させていく。クロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールといった同時代の巨匠たちの作品も共に展示されることで、ゴッホが受けた衝撃と、彼らとの比較の中から浮かび上がるゴッホ独自の特異性が明確になる。特に、ジョルジュ・スーラらが推し進めた点描技法に触発され、彼の筆触はより細かく、色彩はより明るく分解されていく。![]()

展示風景 左:ピエール=オーギュスト・ルノワール 《音楽家の道化師 》1868年、油彩/カンヴァ、193.5 x 130 cm、Inv. no. KM 100.599, ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

展示されている《レストランの室内》(1887年)や《草地》(1887年)では、パレットの上で絵の具を混ぜるのではなく、キャンバスの上で純色の点を並置することで、より鮮烈な光の効果を生み出そうとする実験的な試みが見て取れる。また、この時期に熱中したジャポニスム(日本趣味)の影響も、彼の芸術に新たな次元をもたらした。大胆な構図、平坦な色彩表現は、ゴッホの造形言語を豊かにし、西洋絵画の伝統から彼を解き放つ一助となった。パリ時代は、ゴッホが自己の芸術言語を確立するための、不可欠な飛躍の期間だったのである。![]()

フィンセント・ファン・ゴッホ 《レストランの室内》1887年夏、油彩/カンヴァス、45.5×56cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands. Photography by Rik Klein Gotink

![]()

フィンセント・ファン・ゴッホ 《草地》1887年4-6月、油彩/カンヴァス、30.8×39.7cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands. Photography by Rik Klein Gotink

アルルの太陽、魂の色彩の開花

そして、鑑賞者の足は必然的に、本展のクライマックスへと導かれる。南仏アルル。パリの喧騒を離れ、日本の浮世絵に見たような明るい光を求めて移り住んだこの地で、ゴッホの才能は完全に開花する。![]()

展示風景 フィンセント・ファン・ゴッホ 《夕暮時の刈り込まれた柳》1888年3月、油彩/厚紙に貼ったカンヴァス、31.6×34.3cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

彼はアルルの地に理想郷を見出そうとした。「まず、この土地が澄み切った大気と鮮やかな色彩効果で、日本のように美しく見えるということから書き始めたい。(…)輝かしい黄色の太陽」。この手紙の言葉は、彼の高揚感を如実に伝えている。太陽の光は彼のパレットを黄金色に染め上げ、彼の創造性をかつてないほどに刺激した。その情熱の頂点として、1888年9月、不朽の名作《夜のカフェテラス》が生まれる。

星降る夜のカフェテラス、魂の灯火

ついに私たちは、あの星月夜の下のカフェテラスの前に立つ。画面から放たれるのは、夜の闇をものともしない、生命力に満ち溢れた光そのものだ。ゴッホは弟テオへの手紙にこう記している。「夜は黒よりももっと豊かな色彩、強烈な紫や青や緑に満ちている」。彼は、単に見たままの風景を描いたのではない。夜という時間に満ちる、目に見えない豊かな色彩と生命のきらめきを、魂の目で捉え、キャンバスに叩きつけたのだ。![]()

フィンセント・ファン・ゴッホ 《夜のカフェテラス(フォルム広場)》1888年9月16日頃、油彩/カンヴァス、80.7×65.3cm クレラー=ミュラー美術館 ©Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

燃えるような黄色で描かれたカフェの庇は、温かなガス灯の光を吸収し、自ら発光しているかのようだ。その光は前景の石畳にまで反射し、一つひとつの石が無数の色彩を宿して輝いている。うねるような、あるいは生き物のように脈打つ筆触は、絵の具という物質を超えて、画家の情熱そのものを私たちに伝える。対照的に、背後に広がる夜空の深い青と藍。しかしそれは決して冷たくはない。大きく、温かく瞬く星々は、まるで天からの祝福のように地上に降り注ぐ。黒を一切使わずに描かれたこの夜景は、ゴッホが孤独と絶望の淵にありながらも、なお見出そうとした希望の光、人間的な温かさへの渇望の象徴に他ならない。この一枚の絵画は、彼が芸術の中に安らぎと強さ、そして生きる意味そのものを見出そうとした、痛切な祈りの結晶なのである。

展示風景

魂の軌跡を辿る旅「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」は、フィンセント・ファン・ゴッホという一人の画家の芸術的進化を辿る、壮大な物語を提示している。オランダ時代の重厚な色彩から、パリでの光の探求、そしてアルルでの鮮烈な色彩の開花へと至る旅路は、苦悩の中からこそ真の創造が生まれるという芸術の本質を私たちに示す。特に20年ぶりにオランダの地を離れた《夜のカフェテラス》が放つ光は、画家の魂の叫びそのものであり、観る者の心に深く突き刺さる。本展は、ゴッホが芸術に見出した癒しと安らぎ、そして逆境に屈しない強さを、私たち自身の内なる力として感じさせてくれるだろう。2027年に予定されている第2期展への期待を胸に、まずはこの魂の軌跡の前半を、じっくりと味わい尽くしてほしい。

展覧会風景