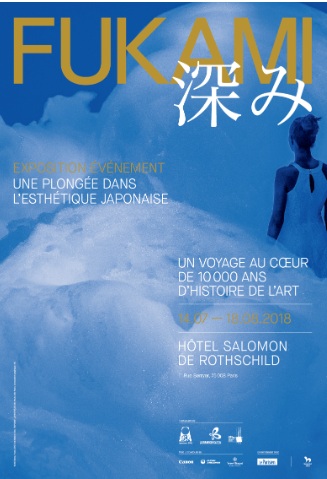

「深みへー日本の美意識を求めてー」展 会場 ロスチャイルド館

🔳開催概要

日仏友好160周年 ジャポニスム2018:響きあう魂

「深みへ ー 日本の美意識を求めて」‐展

伝統と現代、混沌と形式、永遠と一瞬、2つで1つとなること‐

「日本の美意識」がひらく共存、共創への可能性。

会期:2018年7月14日(土)~8月21日(火)

会場:ロスチャイルド館

主催:国際交流基金

キュレーター:長谷川祐子

2018年、7月のパリ。街は日本の文化の熱気に包まれた。日仏友好160年を記念し、フランスの広範な地で繰り広げられる文化芸術の祭典「ジャポニスム2018:響きあう魂」。その公式企画の中でも、ひときわ異彩を放ち、日本の美意識の核心に迫ろうとする野心的な展覧会が、このたび開催された。「深みへ―日本の美意識を求めて―」展である。会場となったのは、パリ8区に静かに佇む19世紀の壮麗な邸宅、ロスチャイルド館。本稿では、この画期的な展覧会が何を目指し、何をパリの観客に提示したのかを振り返りたい。

ジャポニスム2018 ― 文化の響宴が意味するもの

まず、「ジャポニスム2018:響きあう魂」という壮大な試みそのものについて触れておく必要がある。これは、19世紀後半にヨーロッパの芸術家たちを魅了した「ジャポニスム」の現代版の再来を意図したものではない。むしろ、縄文時代のプリミティブな造形美から、江戸時代の奇想の絵画、そして現代のメディアアートやファッションに至るまで、日本の文化が持つ時間的・空間的な広がりと、その根底に流れる精神性を包括的に紹介しようとする、前例のない規模の文化事業である。この祭典は、単なる「日本紹介」を超え、多様な価値観が混在し、時に対立する現代世界に対し、日本文化が培ってきた「調和」や「共生」の思想が、いかに貢献しうるかを問う野心的なプロジェクトなのだ。

ロスチャイルド館 階段上よりエントランスを望む

なぜ「深み(FUKAMI)」へ ― 共存・共創の可能性を探る

数あるプログラムの中でも、この「深みへ ー 日本の美意識を求めて」展が担った役割は極めて重要であった。展覧会のキュレーションを手掛けたのは、国際的に活躍する長谷川裕子氏だ。その狙いは、日本美術の歴史を時系列に並べたり、ジャンル別に分類したりすることではない。伝統と現代、混沌と形式、永遠と一瞬、生と死 ― これら二律背反する要素を分かちがたく内包し、「2つで1つ」として捉える日本特有の美意識、その核心にある「深み(FUKAMI)」へと観る者を誘うこと。それこそが本展の目的であった。

この試みの舞台として、華麗な装飾が施された歴史的建造物であるロスチャイルド館が選ばれたことは慧眼であったと言える。西洋的な美の殿堂というべき空間に、日本の原始的な土器からミニマルな現代美術、最先端テクノロジーまでが並置される。その強烈な対比は、各作品の精神性を際立たせ、私たちが自明とする「美」の基準を静かに揺さぶる。「バロック・過剰」「引き算の美学」「共生、ハイブリッド」といった10のテーマを道標に、観客は時空を巡りながら、日本の美がひらく「共存・共創への可能性」を体感することになる。西洋理性が構築した空間の中で、アニミズム的な世界観や循環する生命への感覚がどう響きあうのか。この知的挑戦こそが、展覧会の核心的な問いかけなのだ。

本展キュレーター 長谷川裕子氏

作品を巡る思索の旅 ― 展示空間に展開された日本の宇宙観

展覧会は、観る者を時空を超えた思索の旅へと誘う。展覧会のプロローグはジャポニズム2018の テーマである「響きあう魂」に呼応して、二つの響き、エコーから始まる。エントランスで観客を迎えるのは、宮田亮平による《銅鑼》。これから始まる饗宴への期待を静かに高める。

宮田亮平 《銅鑼》 2016年

そして、荘厳な大階段を上がり、そこで私たちを迎えるのは、異様な生命感を放つ陶の彫刻群だ。これらは自閉症の作家、澤田真一の作品で、そのプリミティブな力強さは、古の縄文土器が持っていたであろうアニミズム的なエネルギーと共鳴する。この歴史的な空間に突如として現れた異形の存在は、西洋的な美の秩序に対する力強い挑戦状のようにも見えた。

左・右 澤田真一 《無題》 制作年不詳

階下の大広間では、大巻伸嗣による色鮮やかな顔料で描かれた巨大な花の文様のインスタレーション《Echoes Infinity》が床一面を覆っていた。観客がその上を歩くことで文様は少しずつ消え、色の海となっていく。この儚さは、日本の美意識に深く根差した「もののあはれ」や「うつろい」の感覚を、身体に刻みつけると同時に、ここでの体験が一期一会であることを静かに告げるのだ。

大巻伸嗣 《Echoes Infinity》 2018年

圧巻なのは、「ミニマリズム、リダクションの美」をテーマとした李禹煥(リー・ウーファン)のインスタレーション《Relatum Dwelling》であろう。豪華絢爛なフレスコ天井画の下、部屋の床一面を黒いスレートが覆い尽くす。自然の石と、歴史を刻んだ建築空間との間に生まれる静謐な緊張感は、西洋的な空間の概念を根底から覆し、観る者に物質と空間との関係性を根源から問い直させる力を持っていた。

李禹煥 《Relatum Dwelling》 2018年

李禹煥 《Relatum Dwelling》 2018年

そして旅は「生命力の根源をもとめてー南へ」と向かう。孤高の画家・田中一村が描いた奄美の亜熱帯植物の鮮やかな色彩が、ガラスケースの中で輝きを放つ。それは、これまで語られてきた日本の美意識とは異なる、もう一つの豊穣で野生の生命力に満ちた世界を私たちに示す。

田中一村 左《枇榔樹の森》 真ん中《不喰芋と蘇鐵》 右《草花に蝶と蛾》 いずれも1973年以前

また、森山未來とジュスティーヌ・エマールによる実験的パフォーマンスをもとにした映像は《Co(AI)xistense》は「ハイブリッド、共生」のテーマに直結する作品であろう。テクノロジーが人間の身体や意識と融合していく未来において、私たちは生命をどう捉え直すのか。この問いは、現代日本が世界に示すことのできる重要な思索の一つである。

森山未來とジュスティーヌ・エマール《Co(AI)xistense》

さらに衝撃的だったのは、江戸時代の仏師・円空によるプリミティブな木彫仏《牛頭大天王》と、パブロ・ピカソの彫刻《Tête》の共演だ。東洋と西洋、異なる時代に生きた二人の芸術家が、人間の根源的な創造性において、いかに深く通じ合っていたかを雄弁に物語る。

左 パブロ・ピカソ《Tête》 1907年、 右 円空《牛頭大天王》 17世紀

次の部屋で展開されるのは、「生命の根源」をめぐる対話だ。数千年の時を超えた縄文土器が放つ荒々しい生命感。その隣には、現代のデザイナー、アンリアレイジがアーティストの名和晃平と協同し、彫刻的なフォルムを創造したドレス《ROLL》が静かに佇む。原始の「生命感」が、現代のテクノロジーとファッションの中でいかに継承され、変容するのか。この並置は、時代やジャンルを超えた「響きあい」を見事に体現していた。

ファッションデザイナーのアンリアレージと彫刻家の名和晃平、協働のドレス《ROLL》と縄文土器

㊧クレジット:国宝 <火焔型土器> 十日町市博物館所蔵 前 3,500~2,500 年 ㊨クレジット:ANREALAGE, collaboration with NAWA Kohei | SANDWICH, ANREALAGE 2017-2018 autumn & winter collection “ROLL”

地下の展示室では、名和晃平の《FOAM》が青い光の中で絶えず生成と消滅を繰り返しており、「変化し続ける生命」そのものの状況である。気象現象のように、ごくゆるやかなペースで変 化していくこの風景にとりまかれることで観客は風景 ― 状況の一部となる。自他が、主客の区別がなくなり、融合する体験そのものが各自の中に確かに刻まれる「日本の美意識」である。

名和晃平《FOAM》

現代的な表現の間に、古文書や掛け軸、そして洗練された工芸品が巧みに配置され、時代やジャンルは軽やかに横断される。過去は現代の中に生き、現代は過去からの連続性の上にあるという、日本文化が持つ重層的な時間感覚が、展示空間全体で表現されていたのだ。

未来へ投射される日本の美意識

本展「深みへ ー 日本の美意識を求めて」は、単に美しいもの、珍しいものを並べた展覧会ではなかった。それは、キュレーターの知的な構成力によって、一つの壮大な思想的空間として立ち上がっていた。自然を支配の対象ではなく、共生すべき存在として捉えるアニミズム的感性。異なる要素の対立を乗り越え、より大きな調和を目指す思考。そして、絶え間ない変化の中にこそ真実を見出す生命観。これらは、近代が乗り越えようとしてきた価値観かもしれないが、環境破壊や社会の分断といった深刻な問題に直面する私たちにとって、今まさに必要とされている叡智ではないだろうか。この展覧会は、日本の美意識の「深み(FUKAMI)」を探求することを通して、未来の世界のための新たな哲学の可能性を提示したのである。

街中の「深みへ ― 日本の美意識を求めて ― 」展 サインボード

響きあう魂が示した可能性

「深みへ―日本の美意識を求めて―」展は、「ジャポニスム2018」の中核をなす企画として、その思想的な深さを見事に体現した。キュレーターの卓越した手腕により、縄文と現代、円空とピカソ、伝統と技術がロスチャイルド館という西洋的空間で見事に融合し、対話し、響きあった。本展は、日本文化の多様な魅力を伝えるだけでなく、現代世界が抱える課題に対し、日本の美意識が持つ「共存」や「循環」の思想がいかに有効な視座を提供しうるかを力強く示した。それは、文化交流の成功例であると同時に、未来への希望を提示する芸術の力の証明であった。

参考

JAPONISMES 2018: FUKAMI –Japan Foundation国際交流基金 – YouTube

※本稿は、日仏友好160周年を記念して開催された「ジャポニスム2018:響きあう魂」事業にフランスに記者として派遣され、国際交流基金(The Japan Foundation)より取材・執筆したものです。