■展覧会概要

「ニッポンの写実 そっくりの魔力」Realism Art in Japan

会期:2017年11月23日(木・祝日)~2018年1月14日(日曜日)

会場:奈良県立美術館

近年、日本のアートシーンにおいて「写実」という潮流が、静かな、しかし確かな熱を帯びている。美術市場では写実絵画を求める声が高まり、一部の作家の作品は発表と同時に蒐集家の垂涎の的となる。この現象は、単なる流行なのだろうか。そもそも、対象をありのままに再現しようとする写実主義(リアリズム)は、古代ギリシャに源流を持ち、ルネサンスを経て西洋美術の根幹を成してきた普遍的な表現である。1960年代後半には、写真をメディウムとして介在させるフォトリアリズムやハイパーリアリズムが登場し、写実表現は新たな次元へと突入した。

日本においても、高橋由一や岸田劉生らが西洋のリアリズムと格闘し、独自の写実表現を切り拓いてきた歴史がある。そして今、現代の作家たちが多様なアプローチで「リアル」を探求し、その成果が大きな注目を集めているのだ。2017年冬、古都・奈良の地に佇む奈良県立美術館で開催された「ニッポンの写実 そっくりの魔力」展は、まさにこの現代的な写実への関心の高まりに応える、画期的な試みであった。

奈良公園の豊かな自然に抱かれ、建築家・片山東熊が設計した旧奈良県物産陳列所の意匠を受け継ぐこの美術館は、歴史と現代が交差する場として知られる。その静謐な空間を舞台に、明治の超絶工芸から現代のスーパーリアリズムまで、約80点の「そっくり」たちが一堂に会した本展は、私たち鑑賞者に何を問いかけ、どのような視覚体験をもたらしたのか。本稿では、その「魔力」の正体と、日本の写実表現が持つ奥深い魅力に迫りたい。

第1章:キュレーションの妙―時代とジャンルを横断する「そっくり」の系譜

本展の白眉は、何よりもその巧みなキュレーションにある。単に写実的な作品を年代順に並べるのではなく、「親しきものへのまなざし」「生と死を見つめて」「存在をみいだす」「世界を写す~生物真からの啓示」という4つの独創的なテーマを設定。これにより、鑑賞者は時代やジャンルという垣根を軽やかに飛び越え、写実という表現の本質に多角的にアプローチすることができた。

第1章「親しきものへのまなざし」では、果物や食器といった日常的なモチーフが、作家の驚異的な技術によって永遠の相貌を与えられ、小さな宇宙とも呼ぶべき世界を構築していた。続く第2章「生と死を見つめて」では、人間の肖像や身体を通して、その存在の不可思議さ、そして生と死という根源的なテーマが突きつけられる。第3章「存在をみいだす」では、対象の克明な再現の先に、作家が感得した世界の摂理や存在の気配が立ち現れる。そして最終章「世界を写す~生物真からの啓示」は、誰もがスマートフォンで容易にイメージを複製できる現代において、「見ること」そして「写すこと」の意味を根底から問い直す、批評的な視座を提示していた。

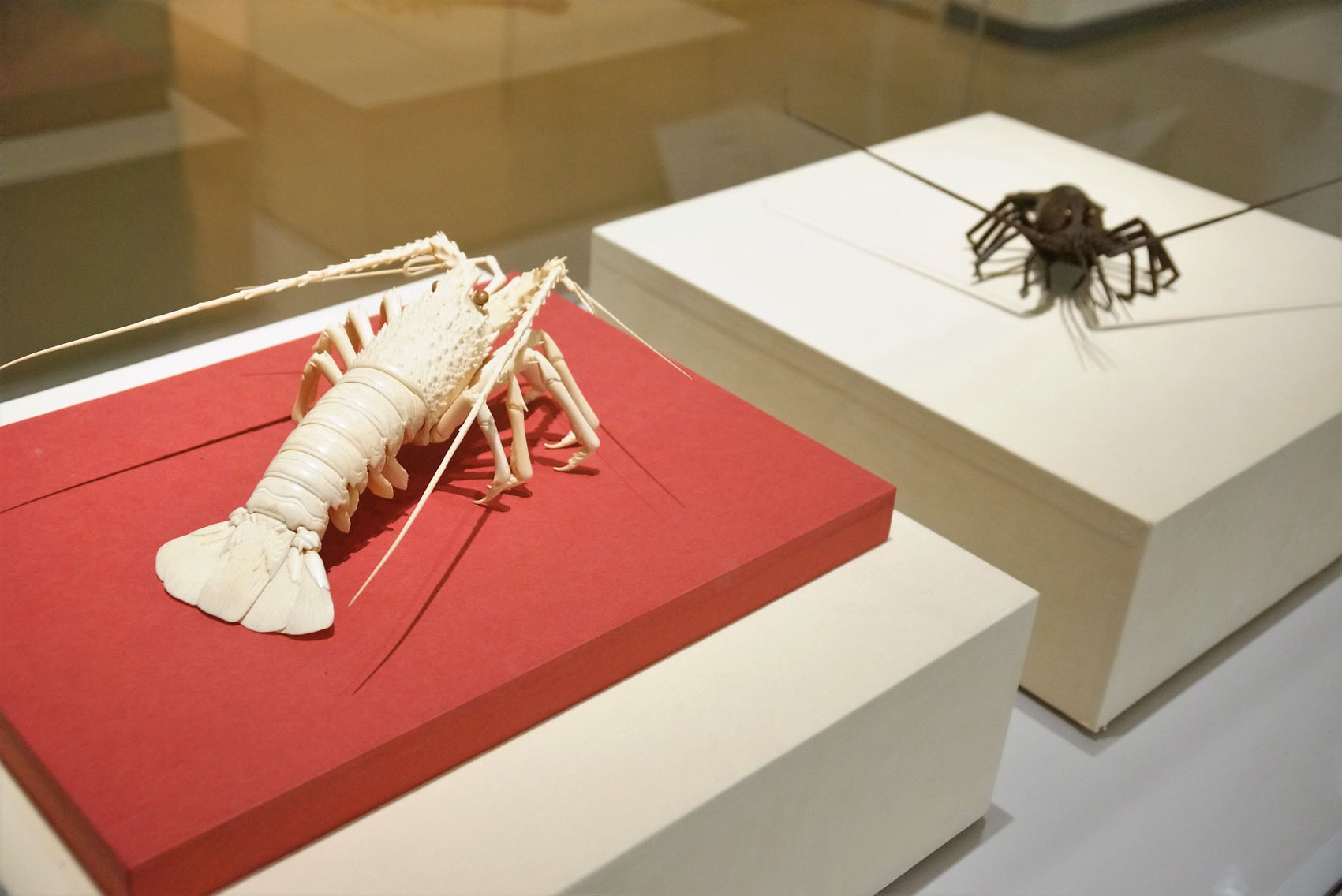

特筆すべきは、同じモチーフを異なる時代の作家が手がけた作品を並べて展示する「新旧対決」という趣向だ。例えば、岸田劉生のリンゴと礒江毅のマルメロ。あるいは江戸時代の明珍正信による鉄の自在伊勢海老と、大正時代の山崎南海による象牙の自在伊勢海老。この対比は、単なる技術の優劣を示すものではない。それぞれの時代の空気、作家が用いた素材の特性、そして何よりも対象と向き合う眼差しの違いを鮮やかに浮かび上がらせる。これにより、私たちは「写実」という言葉が内包する、豊かで多様なコンテクストを体感することになるのだ。平面作品としての絵画だけでなく、木彫や金工といった立体造形を同等に扱い、写実表現の幅広さを提示した点も、本展の大きな功績と言えるだろう。

左/礒江毅《マルメロ》2004-2005(平成16-17)年、右/岸田劉生《卓上林檎葡萄之図》1918(大正7)年

左/山崎南海《牙彫自在伊勢海老》大正時代 象牙、彩色 清水三年坂美術館。 右/明珍正信《自在伊勢海老》江戸時代後期 鉄 清水三年坂美術館。 この伊勢海老は両方とも足、胴体、ひげが自在に動く。江戸時代の鉄、大正時代の象牙の伊勢海老。今までは熟練工たちが作った工芸品が精巧なのは当たり前と思ってたが、「作品」「写実」として捉えなおすことで見方が変わり、改めてその精密な描写に驚かされた。

第2章:時空を超える対話―自在置物と木彫にみる写実の精神

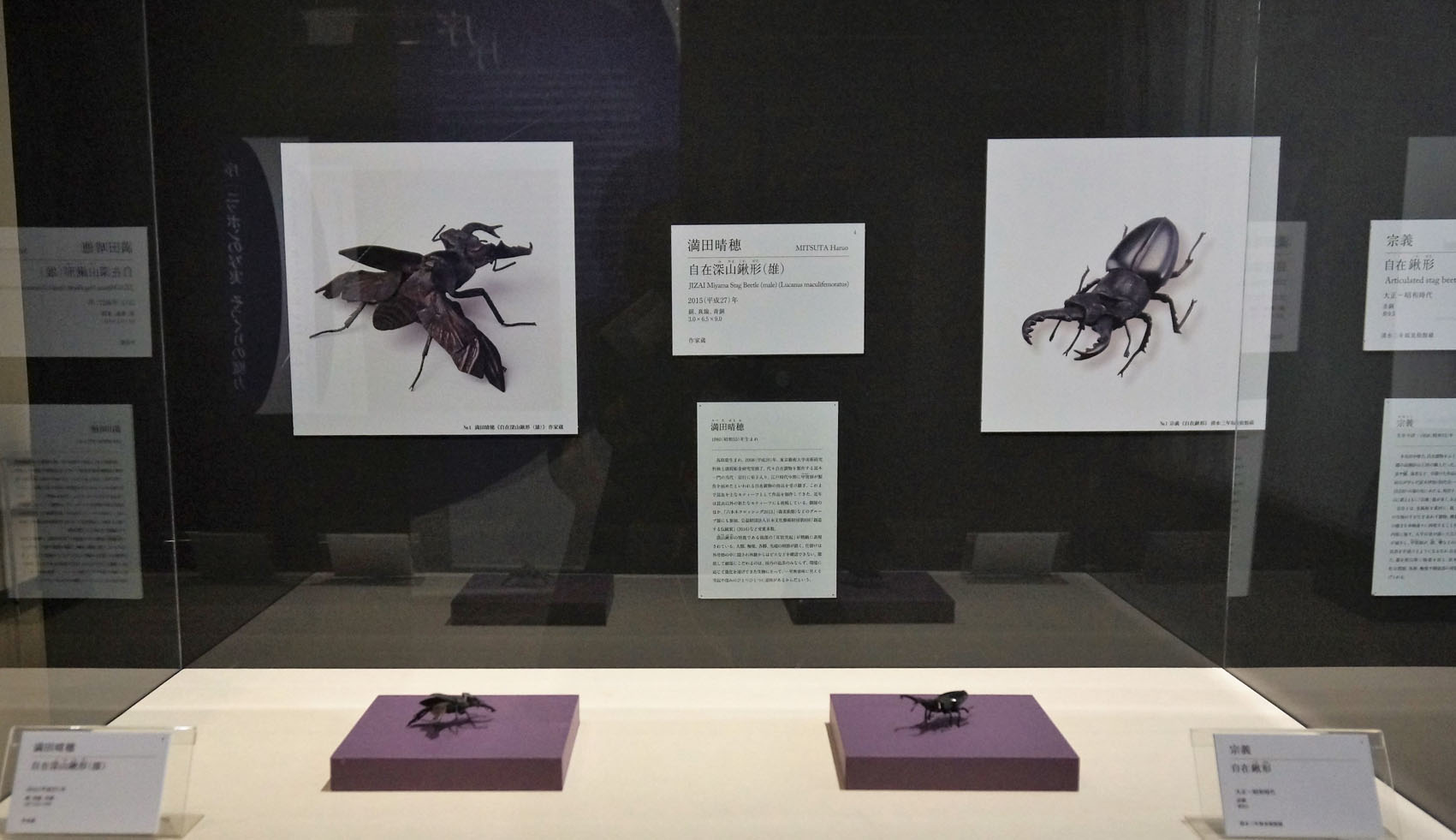

展示室でひときわ強い磁力を放っていたのが、日本の伝統工芸の粋を集めた立体作品群であった。中でも、満田晴穂(みつた はるお)と宗義(むねよし)によるクワガタムシの自在置物の対峙は圧巻であった。自在置物とは、江戸時代に甲冑師たちがその高度な金属加工技術を応用して生み出した、関節が本物さながらに動く金属製の模型である。大正から昭和期に活躍した宗義の赤銅製クワガタは、そのフォルムの的確さと古雅な風格で、時代の息吹を伝える。

一方、現代の金工作家である満田晴穂の作品は、それを凌駕するほどの情報量を持つ。銅や真鍮、青銅を巧みに使い分け、翅(はね)の下に隠された内翅(うちばね)までをも再現するその徹底した作り込みは、もはや工芸の域を超え、生命の神秘に迫る探求の成果である。約100年の時を経て、二人の作家が同じモチーフに見出した「リアル」の様相はかくも異なる。しかし、その根底に流れるのは、対象への深い愛情と畏敬の念、そして自らの手で生命を再創造しようとする、写実の根源的な精神に他ならない。

左/満田晴穂 《自在深山鍬形(雄)》 2015(平成27)年 銅、真鍮、青銅 3.0×6.5×9.0 作家蔵 右/宗義 自在鍬形 大正-昭和時代 赤銅 長9.5 清水三年坂美術館 約100年近くの時空をまたいで同じ対象を見据えた作品。

木彫の世界では、高村光雲の《天鹿馴兎(てんろくじゅんと)》が、静かな緊張感を空間に張り詰めていた。近代彫刻の父と称される光雲が、鹿と兎が何かの気配に気づき、一斉に警戒する一瞬を捉えたこの作品。動物たちのしなやかな筋肉の躍動、毛並みの柔らかさ、そして張り詰めた空気感までをも木という素材から引き出す手腕は、まさに神業である。

高村光雲 《天鹿馴兎》1895(明治28)年 木 11.0×29.0×18.5 個人蔵 先程までのんびりとした時間を過ごしていた鹿と兎が、何かに気が付き警戒した緊迫感が良く伝わってくる

そして、現代の木彫表現の特異点として、須田悦弘(すだ よしひろ)の《チューリップ》は忘れがたい鑑賞体験をもたらした。彼の作品は、決して展示ケースの中に丁重に収められることはない。今回も、一輪のチューリップは、ふと見上げた壁の高い位置に、まるでそこにもとから咲いていたかのようにひっそりと設置されていた。注意深く探さなければ見過ごしてしまいそうな、そのささやかな存在。しかし、一度その存在に気づいた時、鑑賞者は美術館という非日常的な空間の中で、道端に咲く名もなき花を見つけた時のような、不意の発見の喜びに満たされる。須田の作品は、モノをそっくりに作ること自体が目的ではない。その精巧な木彫りを現実空間に介入させることで、私たちの知覚を揺さぶり、日常に潜む美や詩情を再発見させるための、巧妙な装置なのである。

須田悦弘 《チューリップ》 2002(平成14)年 木、彩色 7.4×33.2×15.8×6.9×35.3×16.1 高松市美術館蔵 須田悦弘の《チューリップ》は展示ケースではなく、見上げなければならないほどの壁の高いところにポツンと置かれており、危うく見逃すところだった。美術館の中で、道端に咲く一凛の花の美しさに気づいたような不意の驚きはとても印象的な体験。

第3章:視覚の極北へ―フォトリアリズムとその先の存在論

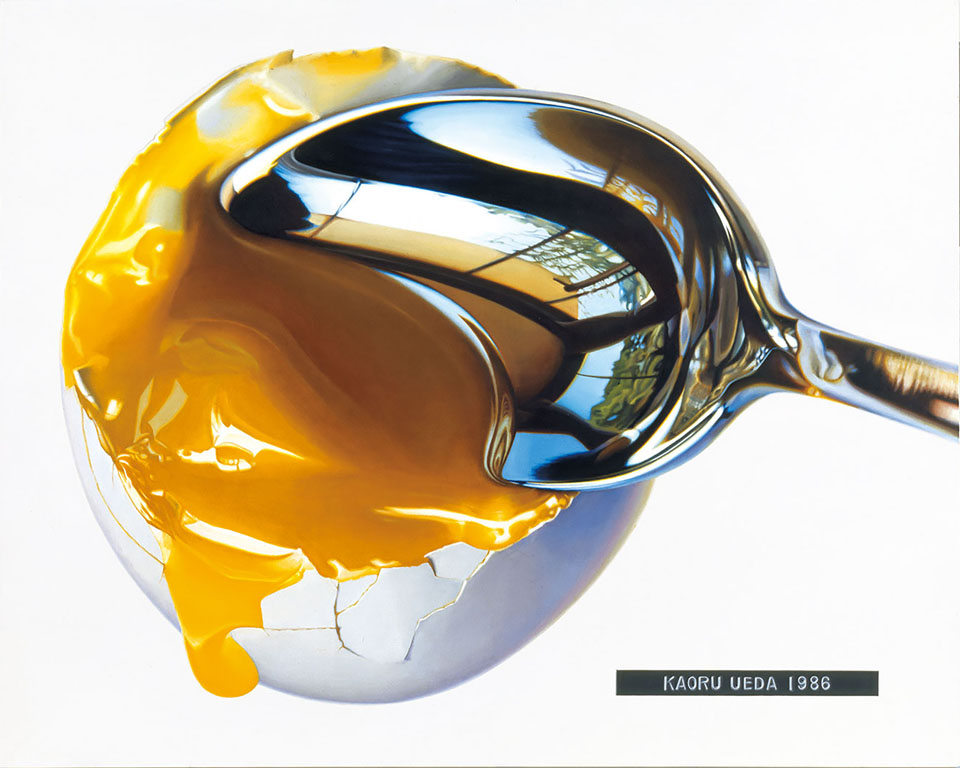

展覧会の後半は、現代写実絵画の中核をなす、写真を用いた、あるいは写真を超えようとする表現が中心となる。その代表格が、フォトリアリズムの第一人者として1970年代から活躍する上田薫(うえだ かおる)だ。彼の代表作《玉子にスプーンA》は、本展においても圧倒的な存在感を放っていた。生卵の黄身が割れ、とろりとした白身と共に流れ出す瞬間。その艶かしいまでの質感描写は、鑑賞者の食欲という最も原始的な感覚を刺激する。

しかし、この作品の真価はそれだけではない。黄身をすくうスプーンの光沢ある曲面には、画家のアトリエの窓や戸外の風景が歪んで映り込んでいる。日常のありふれた一コマに、作家を取り巻く世界のすべてが凝縮されているのだ。1986年に制作されたこの作品は、30年以上の時を経てもなお、その輝きを一切失っていない。それは、上田が捉えたのが単なる卵のイメージではなく、光や時間、そして存在そのものが凝縮された「決定的瞬間」であったからに他ならない。

上田薫 《玉子にスプーンA》 1986(昭和61)年 豊橋市美術博物館蔵 ひとつの作品の撮影のために玉子200個が使用されている。スプーンの曲面には画家のアトリエの窓と戸外の様子が映し出され、身近な世界が一瞬の中に凝縮されていることに感動を覚える。

スペインを拠点に、対象の存在を執拗に問い続けた画家、磯江毅(いそえ つよし)。彼の絶筆となった《マルメロ》は、硬質な果実の表面に浮かぶ傷や染みの一つ一つまでを描き尽くし、静物画でありながら、まるで人間の肖像画のような凄みを帯びる。そして、彼の出世作である鉛筆画《新聞紙上の裸婦》は、モノクローム写真と見紛うほどの精緻さで、横たわる裸婦と彼女が敷く英字新聞の活字を描き分ける。印刷された文字の平面性と、人肌の持つ有機的な立体感。二つの異なる質感が一枚の画面に共存する様は、私たちの視覚を心地よく混乱させ、絵画における「リアル」とは何かを改めて問いかけてくる。

磯江毅 《新聞紙上の裸婦》 1993~1994(平成5-6)年 鉛筆、水彩、ジェッソ、紙 150.0×182.0 個人蔵 まるでモノクローム写真かと思うような精緻な筆致。国際的美術フェアやマスコミで注目を浴びた画家の出世作

諏訪敦(すわ あつし)は、その徹底した取材と対象への深い洞察に基づき、人間の身体と内面を容赦なく描き出す作家だ。彼の鉛筆による素描は、皮膚の下にある骨格や筋肉の動き、そしてその人物が生きてきた時間の痕跡までをも描き出す。それは、単に「見る」のではなく、対象を「知る」という行為の果てに立ち現れる、もう一つのリアリティである。

左/諏訪敦 《つま先》 2009(平成21)年 鉛筆 パネル 18.0×34.0 作家蔵 右/諏訪敦 《gaze(Esquisse)》 1992-2010(平成11-22)年 鉛筆、インク、グラフ用紙 21.0×29.6 作家蔵

また、琵琶湖のほとりの風景を描き続ける岡田修二(おかだ しゅうじ)の《水辺63》は、一見すると美しい風景写真のようだ。しかし、近づいて見ると、水に浸かった無数の枯葉や水面の揺らめきが、粘り強い筆致で丹念に描き込まれていることに気づく。10センチ四方の小さな写真を手がかりに、174センチ四方もの大画面を構築するそのプロセスは、もはや模写ではなく、イメージの再創造と呼ぶべきだろう。肉眼では捉えきれないディテールを執拗に描き出すことで、岡田の絵画は写真を超えた、幻視的なまでのリアリティを獲得している。

岡田修二 《水辺63》(部分) 2011(平成23)年 作家蔵 油彩、キャンバス 174.0×174.0 作家蔵 琵琶湖の湖畔を題材とした細密画《水辺》シリーズのひとつ。10cm四方の小さな写真から、水辺に浸かった枯れ葉の多様な表情をとらえ、174cm×174cmの油彩画に昇華させたもの。実物を見ても写真のように見えるが、肉眼では捕らえられないイメージの世界を髣髴とさせる。

第4章:写実の本質―「存在の確かめ」としての芸術

これほどまでに多様な「そっくり」の饗宴を前にして、私たちは改めて問わざるを得ない。写実絵画とは、一体何なのだろうか。日本の写実絵画を牽引する野田弘志(のだ ひろし)は、その著書『リアリズム絵画入門』の中で、核心を突く言葉を記している。

「写実絵画とは物がそこに在る(存在する)ということを描くことを通してしっかり確かめようとすること。物が存在するということのすべてを二次元の世界に描き切ろうという、一種無謀ともみえる絵画創造のあり方。物がそこに在るということを見える通りに、触れる通りに、聞こえる通りに、匂う通りに、味のする通りに描ききろうとする試み」

(『リアリズム絵画入門』)

野田の言葉は、写実が単なる技巧や模倣ではないことを明確に示している。それは、作家が自らの五感を総動員し、対象と対峙し、その「存在」の確からしさを画面に刻みつけようとする、極めて知的で、かつ身体的な営為なのだ。作家たちは、モチーフを前にして、その成り立ち、歴史、そしてそれが内包する物語までをも解釈し、自らの血肉を通して画面に定着させていく。私たちが作品を前にして息を呑むのは、その驚異的な技術に対してだけではない。そこに費やされた作家の膨大な時間と労力、そして対象への深い思索の痕跡に、心を揺さぶられるからである。

受け継がれる眼差しと、「そっくり」の未来

「ニッポンの写実 そっくりの魔力」展は、明治から現代に至る日本の写実表現の豊かな土壌と、その多様な展開を見事に描き出した。本展を通して見えてきたのは、単なる技術の系譜ではない。それは、対象を真摯に見つめ、その存在の本質に迫ろうとする「眼差し」の系譜である。自在置物の甲冑師から、フォトリアリズムの画家まで、彼らはそれぞれの時代と手法で、目の前の世界の確からしさを掴もうと格闘してきた。その格闘の軌跡こそが、時代を超えて私たちの心を捉える「魔力」の源泉なのだ。AIが瞬時に高精細な画像を生成する時代にあって、人間の眼と手を通して生み出される写実の価値は、今後ますます重要になるだろう。この展覧会は、そのことを力強く予感させる企画であった。

展覧会チラシ

参考

『リアリズム絵画入門』野田弘志著 芸術新潮社 2010年発行 (2025年8月13日最終確認)

※過去メディア掲載なし