佐々木類「雪の中の青」

会期:2024年 2月3日(土)~ 3月2 日(土)

会場:アートコートギャラリー

URL:https://www.artcourtgallery.com/

佐々木類は、ガラスをメディウムとしたアーティストである。ただし、いわゆるガラス工芸作家とは異なる。高知県に生まれ、茨城県と埼玉県で育ったが、現在は金沢を拠点に制作を行っている。同時に、「Rakow Commission Award 2018(大賞)」」(コーニングガラス美術館、アメリカ)や「富山ガラス大賞展2021(大賞)」(富山市ガラス美術館、 富山)など、国際公募展での多くの受賞歴を持ち、北欧や欧米での滞在制作も豊富なアーティストでもある。

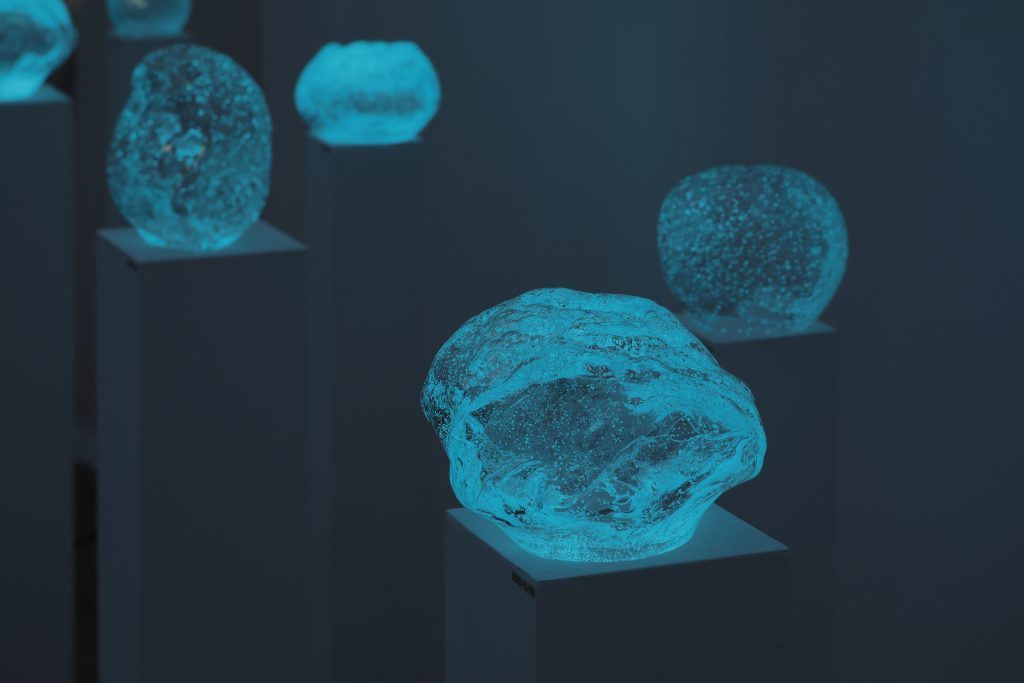

佐々木類《雪の中の青》(2018-2024) 照明をつけている時。 撮影:来田猛

今回、アートコートギャラリーでは、佐々木の代表的な3シリーズが展示された。《雪の中の青》(2018-2024)は、積った雪に熔けたガラスを吹き込み、温度や密度、水分などの雪質によって自然に成形された形を、自身の行為と自然のインタラクションの痕跡として取り出したものだ。そこにはガラスに蓄光物質が混ぜられており、暗闇の中でも吸収した光が「青く」発光する。もともとは、太平洋側に比べて、北陸は日照時間が短く、微かな光を保存しておきたいと思ったことから、アスファルトなどにも活用されている蓄光物質を組み込んだという。晴れとは対極にある雪の痕跡に、光が蓄えられている。透明だけど有るもの、割れやすさと、分解され土に還るまで100万年~200万年も時間を要するというという二面性こそが「コンセプト」としてガラスを用いる佐々木の方法である。

佐々木類《雪の中の青》(2018-2024) 照明を消している時。徐々に青緑から青に変化し光が消えていく。 撮影:来田猛

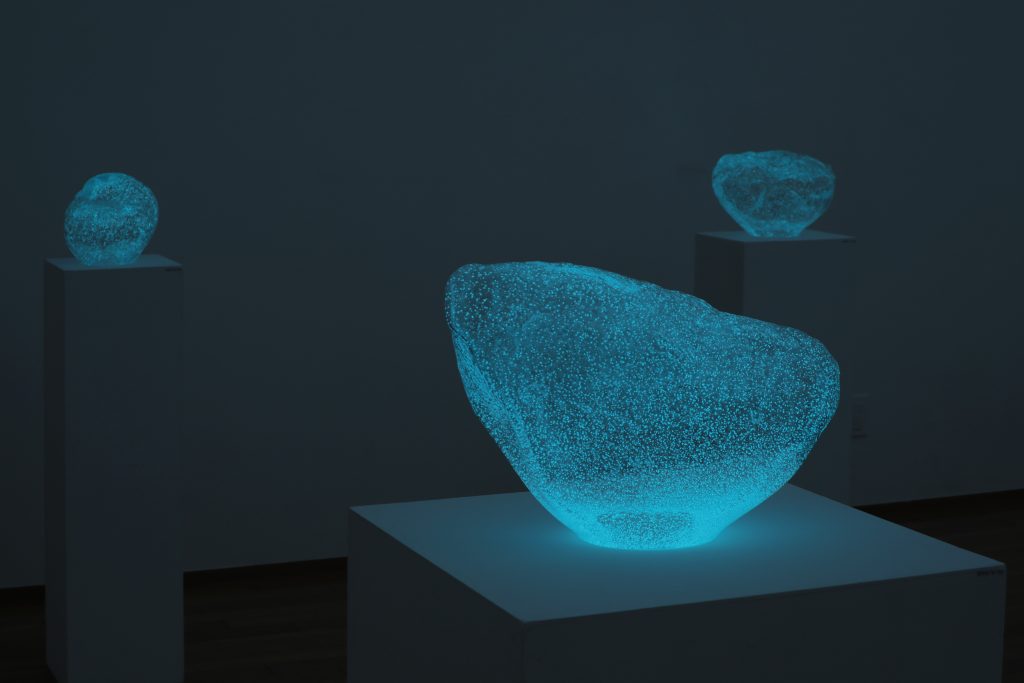

その幻想的な光景は、佐々木の代表的なシリーズとして知られている。今回、アートコートギャラリーでは、通常暗闇のなかでインスタレーションとして展示されるこの作品を、明るい空間でガラスの形やヒビなどの雪の痕跡をよく把握できるようにして展示し、蓄光した後に電気を消すという展示が行われた。手前の列と奥の列の、高い台座の上には、やや小ぶりのガラスの「塊」が置かれている。それらは金沢の雪で制作されたものだという。中央の列の大きなガラスの「塊」は、スウェーデンのボダで制作されたもので、現地の職人と協働でつくられたものだ。ガラスの量の違いはあるが、傾向として北陸の雪は、水分が非常に多くて重く、吹いても圧力によって押さえつけられ、同時に、急速に冷やされることで小さな塊となる。スウェーデンは、パウダースノーであり、水分が少なく大きく広がるという。同じ方法でも、自然条件やガラスの成分の違いによって完成する形は異なる。それによって、鑑賞者は自然環境の違いを別の形で経験することが可能になる。このように、ガラスをリサーチやコンセプトとして扱うアーティストは日本には多くはない。

佐々木類《雪の中の青》(2018-2024) 撮影:来田猛

佐々木類《雪の中の青》(2018-2024) 手前がスウェーデンのボダで制作された作品。奥が金沢で制作された作品。 撮影:来田猛

日本においては美術と工芸は分かれておらず、アートの訳として美術がつくられ、美術工芸とその他の工芸は分けられた歴史がある。その中で美術工芸と遠い位置にあったのが、各地の民衆の中でつくられていた工芸であり、それを柳宗悦は「民藝」と命名した。現在では共同体や家庭の中で継承されてきた手芸なども注目されている。

しかし、ガラス工芸に関しては微妙な位置にある。ガラス工芸も工芸の中に位置付けられるが、今日につながる技術が流入したのは大航海時代の16世紀であり、初期の西洋文化の痕跡でもある。ただし、ガラス工芸が伝承されてきたのは一部に過ぎず、1889(明治22)年、日本のアカデミーともいえる東京美術学校が設立されたときも、工芸科は金工・漆工として始まっている。1975(昭和50)年に、彫金・鍛金・鋳金・漆芸・陶芸・染織が組み込まれる。ガラス造形はようやく2005(平成17)年に大学院に開設されたが、学部教育で行われるようになったのが、2018 (平成30 )年、陶・磁・ガラス造形を陶芸として再編されてからのことになる。すなわち、美術工芸としてもガラス造形は、位置付けられてこなかったのだ。

佐々木は、小さい頃から水に惹かれ水泳に親しみ、水に近い表現媒体としてガラス造形を志した。佐々木が進学した武蔵野美術大学においては、工芸工業デザイン学科のクラフトデザインコースの中に、ガラス専攻があるが、もともと工業との関係が深かった。武蔵野美術大学には、かつてデンマーク王立芸術アカデミーに留学し、北欧デザインを紹介してきた建築家、デザイナーの島崎信が中心となって、椅子のコレクションを収集しており、身体や空間との関係を学ぶ機会になったという。その後、プロダクトではなく、表現としてのガラスを学ぶために、ロードアイランドスクールオブデザインの修士課程ガラス科に進学する。佐々木が入学当時は、日系アメリカ人のデザイナー、ジョン・マエダが学長であったことでも知られているが、アメリカ屈指の名門美術大学であり、ガラス科ではロニ・ホーンが卒業している。ちなみに、佐々木は大学のアーカイブの仕事をし、ロニ・ホーンの大学時代の制作過程もつぶさに見たという。

しかし、佐々木はガラスの表現を学ぼうと思ったものの、大きな壁に衝突する。ロードアイランドスクールオブデザインでは、極端に言えばガラスを使わなくてもよく、ガラスというメディウムをコンセプトとしてどのように表現するかが求められていたからだ。日本では、機能や技法については学ぶが、コンセプトとしてガラスを学ぶことはない。日本の工芸は、言語を介在せずにつくるので、言語化を通して制作をすることに戸惑うことになる。

また、アメリカの東海岸に来て、建物や文化、気候などすべてが異なり、目に見えるすべてに自分との親和性や懐かしさがないことで、精神と身体が遊離する感覚に陥る。ロードアイランドスクールオブデザインでは特別授業で、現役アーティストの講義が組まれているが、その際、同じように懐かしさのない空間で戸惑った経験のあるバハマ出身のアーティスト、ジャニーン・アントニ(Janine Antoni)から、フロイトの著名な論文『不気味なもの(Das Unheimliche)』(1919)にある郷愁(Heimweh)という概念を教えられる。それがヒントとなり、“微かな親しみ”や“懐かしさ”をテーマに、実家の隅にたまっている埃を送ってもらい、埃の造形を制作するなどしてきた。郷愁によって、自分では忘れていたこと、意識してなかったこと、あるいは抑圧していたトラウマでさえ愛おしくなる。家の埃はまさに忘れられたものであるが、家の一部で構成されており、すべてを集めれば家がつくれるような、素材の集積でもある。

あるいは、自身の身体と家の隅を密接させて、接地面ではない隙間を象るなど、空間と自分の乖離を埋めようとしてきた。その際、接地面をできるだけ多くするために、箱型に自分の体を近づけて、最小単位の箱をつくって入るスタディなども実施している。この環境と自身とのインタラクションという、普段生活している際は意識していないことを、ガラスという半透明で、両義性のある物質で可視化して、保存するというのが佐々木のコンセプトになっていく。

《Corners at My Parents’ House》(2010-2024) 手前が象ったガラス。奥が実家の平面図の青焼き。 撮影:来田猛

展覧会の入口に置かれた作品《Corners at My Parents’ House》(2010-2024)は、まさに自身が両親と住んでいた家の隅をガラスで象った作品である。本来は意識しない隅に、歯型をとるための印象材、アルジネート(アルギン酸)をはめ込んで型をとり、そこにガラスを吹き込んで取り出している。青焼きは、増築した際の設計図のようだが、佐々木がいつも居たのは居間だという。その居間に隅を象ったさまざまなガラスが置かれており、それぞれの番号には、サイズや温度、素材などの記述のほか、弟がたくさん傷をつけているとか、何かの匂いを感じるとか、あるいは何も感じたことがないとか、客観的な素材に加えて、自身の記憶が象られているといっていいだろう。

《Corners at My Parents’ House》(2010-2024) 番号に置かれてない作品は、観客が持ち帰ったという。 撮影:来田猛

これらの部屋の隅を象ったガラスは、佐々木にとっては、「郷愁」を感じさせ、その当時の身体的な記憶の全体像を強く喚起させるものかもしれないが、鑑賞者にとっては無関係なものだ。しかし、その郷愁を共有することはできる。よく見ればテーブルの上には作品番号が振られているのに、ガラス作品のないものがある。実は、この作品は展示をするたびに誰かが持っていくという。鑑賞者には全く関係のない記憶であるが、ガラスの物質としての魅力と、何らかの形で郷愁を共有していることにもなっているだろう。

《Reminiscences of the Garden》(2022-2023) 撮影:来田猛

また、《Reminiscences of the Garden》(2022-2023)は、ガラスの板に植物を挟み、800度の高温で焼きつけて、中の植物がわずかに灰となって残るという作品だが、その過程において発生した気泡が密封されており、これもまた破壊されなければ100万年後まで残る植物の形であり、空気である。これはポートランド日本庭園での滞在制作時に、庭師が剪定する際に捨てた植物をそのまま使用しているという。

《Reminiscences of the Garden》(2022-2023) 植物は高温によって灰になるが、中の空気は気泡になりガラスに閉じ込められる。 撮影:来田猛

もともとは、アメリカから帰国した際、今度は日本の環境との違和感を覚え、身体感覚のズレを埋めるために、植物採集を始めたことから始まったシリーズだという。逆にポートランド日本庭園は、海外の植生に日本の植物が人為的に植えられていることに違和感を覚えた。そして、人間が生み出した自然環境が原因で病気になった木や、人為的に造られた庭園において不要と判断された植物が剪定され、捨てられている姿に、「アメリカにある日本庭園」という特異な空間に身を置いたときの自身の困惑と孤独感に通じるものを感じたという。それは「身の置きどころのなさ」や「疎外感」といったものだろう。それらをガラスに留めた。それはまるで、高精度な「押し花」といえるだろう。押し花も花の痕跡を物質として残すものだが、時間をできる限り延ばすことが佐々木の方法になるのではないか。

《Reminiscences of the Garden》(2022-2023) 捨てられた植物が加工せずに挟み込まれている。撮影:来田猛

佐々木の作品は、写真や映像を使っていないが、光を透過したり反射したりするガラスを媒体に像を象るという点において写真を想起させる。そもそも写真も初期においては、ガラスに焼き付けるものであった。つまり光を媒介とした物質の転写なのである。また、本来残すことができない、ある状態を保存するという意味でも写真的といえる。蓄光を使った作品もまた、光の痕跡の保存ということもできる。写真が露出時間によって、像が変わるように、佐々木の作品もまた、当てられた光の長さによって、発光する色が異なるという。非常に長時間の場合、緑色に光る。その後、青に変わり、しばらくして消えていく。写真で言えば露出オーバーのような状態である。

しかし、写真のような2次元の像と異なるのは、回り込むことができ、透明でありながら触ることができることだろう。それによって、留められた光から呼び戻される記憶の解像度は飛躍的に高まる。また、たとえガラス乾板やフィルムといえども、100万年保存するのは難しい。デジタルデータの場合も、電気が生成される環境が維持されなければ、100万年後に再生される保証はない。その意味で、行為の瞬間を永遠に変えるほどの「ガラス彫刻」は、佐々木ならではといっていいだろう。

佐々木は、北陸に居住するようになって、より敏感に気象の変化を感じるという。日本列島はユーラシア大陸の東側にあり、シベリア高気圧から季節風が南下する際、朝鮮半島の付け根にある長白山脈で二手に分かれ、日本海で大量に水蒸気を吸収して、北陸付近で合流して大雪を降らせたりする。気象の変化は激しく、一日の間でも変わるし、空のエリアによっても変わるという。それをうまく読み取らないと、農業や漁業といった一次産業だけではなく、それぞれの体調の維持も含めて、生存に関わるからだろう。しかし、それは今日ほど天気予報が発達していない時代においては、不可欠な観察能力であったことだろうし、美術においても作品を保存するためには、寒暖差が激しく高湿度の日本において第一に考慮に入れるべき技術であったに違いない。室内で鑑賞するためには、採光の設計がもっとも重要であったし、弱い光を補うために、反射する金箔や銀箔、雲母(キラ)も多用された。大きくとらえれば、日本の美術は、気象との関係をふまえた「気象美術」と言ってもいいのではないか。佐々木も、自分の表現を説明する言葉を探していて、「気象美術」は自分のコンセプトに近いと述べていた。さらに、佐々木の作品の場合は、気象を含めた自然環境と自身の関係性を象ったものといえるだろう。

佐々木は、自分が移動すると作品も変わるし、その土地や気候との関係性が形になるという。北陸という土地は自分の精神や身体に馴染むとのことだが、コロナ禍の制限が緩和され、再び移動したときに、どのような形に変わるのか。近年の地球規模の気象の変化を写し出す佐々木の作品は、100万年後に誰が見ることできるのか。100万光年先の星を見るように小さな営みと惑星レベルの時間軸を往復する佐々木の作品は、わたしたちの知覚を揺り動かすスローグラスといえるのではないか。

※本記事は、佐々木類「雪の中の青」展の公式記録のために制作された。