入江泰吉記念奈良市写真美術館

「加速するヴィジョンあ³ (あの3乗)」展

会期:2023年12月2日(土)~2024年1月28日(日)

会場:入江泰吉記念奈良市写真美術館

「写真とは何か?」「教育とは何か?」入江泰吉記念奈良市写真美術館と奈良女子大学の新しい取り組み

2023年12月2日(土)~2024年1月28日(日)まで、入江泰吉記念奈良市写真美術館で入江泰吉が戦後から1960年代までに撮影したモノクロ写真による、世界遺産登録25周年記念 「約70年前の古都奈良の貌(かお)」展と、特別展「加速するヴィジョンあ³ (あの3乗)」展が同時開催されている。主任学芸員の説田晃大によると、1998年の世界遺産登録時も「古都奈良の文化財」を被写体にした入江の写真展を開催したが、12月2日の登録発表前であったので、「世界遺産登録記念」と銘打つことはできなかったという。四半世紀遅れたが「世界遺産登録記念」と冠した初めての展覧会となる。

奈良市写真美術館は、入江泰吉の写真ファンを多く訪れる場所として知られているが、高畑町という奈良の旧市街地にあり、すぐ近くに天平時代の仏像彫刻を多く祀っている新薬師寺があるほか、かつて志賀直哉が一時的に居を構えた志賀直哉邸もあり、古い町並みが残り、志賀らが暮らした奈良の住まいが感じられる場所でもある。志賀の家には、亀井勝一郎、武者小路実篤、小林秀雄ら文人が集まり、「高畑サロン」と称されていた。志賀が奈良を離れた後、入江の幼なじみであった上司海雲(東大寺別当)がサロンを引き継ぎ、戦後は入江も参加して、杉本健吉、須田剋太ら芸術家と交流した。

奈良県出身の入江泰吉は、戦前には大阪で写真機材店を営み、広告写真や記録写真、映画撮影などの仕事をしていたが、1945年の第1回目の大阪大空襲で自宅が全焼し帰郷する。放心状態のなか、古本屋で亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を読み、古寺を探索し始めたという。戦後、空襲を避けて疎開していた仏像が帰還するのを目撃するか、アメリカが賠償のため持ち帰るという噂を聞き、記録を残すために闇市で機材を集め、仏像を撮り始める。噂はデマであったが、それが終生、仏像をはじめとした奈良の写真を撮るきっかけとなった。戦後の奈良のイメージは、入江によってつくられたといっても過言ではない。多くのアマチュアカメラマンが、「入江の奈良」を探して撮影に来た。本展でも数多の写真家が同じカットを撮るために訪れたという入江の代表作である《薬師寺東塔》(1950年代)が展示されている。

入江は生前、膨大な自身の写真と愛蔵品を奈良市に寄贈しており、1992年に没後、黒川紀章の設計により高畑町に建てられたのが奈良市写真美術館だ。同じく、奈良の古寺や仏像を撮影した土門拳の写真を所蔵・研究・展示する、山形県酒田市の土門拳記念館の開館が1983年なので、それに次ぐ個人の写真を集めた美術館だろう。1995年には、鳥取県西伯郡伯耆町に植田正治写真美術館が開館しており、戦後の写真界を牽引した写真家の美術館の開館が続いた。2007年には、入江泰吉記念奈良市写真美術館と入江の名前を冠した名称に変更されている。

入江や植田といった写真家の特徴は、地方に住み、その地方でしか撮れない写真を、自身の作品に昇華していることだろう。そして、ある種のロケ地巡り、今日で言うところの「聖地巡礼」のような形で愛好家が訪れる。入江の場合は、被写体が「聖地」であるがゆえに、実際の場所とイメージによる二重化した聖地といってもいいかもしれない。

入江の写真の影響もあってか、京都とは違って、ほとんど風景の変わらない悠久のイメージを持つ奈良において、新しい表現や表現の場づくりの実験が始まっている。写真家の百々俊二の後を継ぎ、2022年から館長に就任した大西洋は、もともと銀行や証券など金融業の出身であり、その後、写真集のオンラインショップ「写々者」やギャラリー、写真集の出版社「Case」などを立ち上げたユニークな経歴を持つ。急速にデジタル化が進み、AIによってカメラで撮影してなくても写真がつくれる時代の中で、新しい写真表現や写真美術館、公立美術館の在り方を模索している。コロナ禍において移動制限や美術館も入場制限などがあったことを受け、昨年、いち早くメタバース美術館を立ち上げたことで話題になった。これは、奈良市写真美術館が、入江の写真の著作権も全部譲渡されていることも大きい。入江の写真を使ったメタバース美術館やマインクラフトとスターリンクを使った山間部の小学校でのワークショップも手掛けているという。

奈良女子大学

今年から、奈良女子大学(国立大学法人奈良国立大学機構 奈良女子大学)との連携事業も始まった。奈良女子大学は、令和5年度文化庁「大学における文化芸術推進事業」の助成を受け、奈良女子大学と連携して、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」を進めている。「あ³」とは「あの3乗」と読むが、「the cube of a」と翻訳されており、始まりの意味であると同時に、奈良女子大学、奈良教育大学、奈良市写真美術館という3つの施設の共同事業であり、新しい始まりから3乗のように進んでいくという意味がある。実は、奈良女子大学は、2022(令和4)年、日本の女子大学史上初めて工学部工学科が誕生している。近年、女性のエンジニアや研究者が社会から求められるようになり、それに対応した形だ。奈良女子大学は1908(明治41)年、奈良女子師範学校という、女子中等学校の女性教員を育成する学校として、東京女子師範学校の次に設立された歴史を持ち、進取の気性を残している。企業や大学の女性のエンジニアや研究者の採用枠も広がっており、奈良教育大学を含む、奈良国立大学機構と企業との共同研究や「オープンラボ」も広がっている。今回の事業もその一環といえるが、STEAM教育が叫ばれる現在、同じ語源を持つというアート&テクノロジー、あるいはアート&サイエンスを視野に入れたプロジェクトを工学部を中心に推進している点が興味深い。

奈良女子大学の事業担当者、プロデューサーの役割を担う長谷圭城は、工学部の教授であるが、京都市立芸術大学彫刻専攻出身のアーティストである。福嶋敬恭や本年逝去した野村仁、さらに中原浩大に教えを受け、先輩であるヤノベケンジと制作をしてきた。また、野村が進めていたソーラーカーのプロジェクト「SPL(ソーラー・パワー・ラボ)」の主要メンバーであり、先駆的な産学連携やSTEAM教育に携わっていたといえる。工学部が誕生するにあたり、奈良女子大学附属中等教育学校の教員であった長谷は、奈良女子大学に転属し、最新の機材を揃え、カリキュラムを考案した。

今回、実施する「アートコミュニケーション人材育成プログラム」もそのような背景があって可能なことである。大学と美術館がそれぞれの強みを活かし「人と作品と街をつなぐ新たなアートの担い手」、「新しい芸術文化や観光産業を創出する次世代のアート・コミュニケーター」の育成を目的にしているが、組まれているプログラムもユニークである。奈良女子大学で開催された公開講座は、武田優生(ソニー株式会社)による「XR技術と応用例の紹介」、野田智子(アートマネージャー、Nadegata Instant Party/Twelve Inc.取締役)による「アーティストとの協働を軸にしたアートマネジメント」、北桂樹(現代写真研究者、アーティスト)による「アナログプロセスからプログラミングによる新たな写真術の開発」、長澤章生 (Akio Nagasawa Gallery/Publishing 代表)による「世界最大のフォトフェスティバル「パリフォト2023」のレポート」などの最新の講義が組まれている。さらに、スマートフォンを利用した現代写真の作品制作体験や画像・写真編集ソフトを利用した写真フィルムの修復体験、アン・ジュン(アーティスト)による画像生成AIを使った写真制作ワークショップなど、最先端のデジタル写真技術の習得にも取り組む。

「加速するヴィジョンあ³ 」展

今回、奈良市写真美術館で開催されているのは、プログラムの一つである「芸術家滞在型の制作支援」の成果として位置付けられており、広島在住の写真家、藤岡亜弥、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト・ユニット、SHIMURAbrosが滞在制作した作品に加え、韓国在住の写真家・アーティスト、アン・ジュン(Ahn Jun)がAIによって制作した写真が展示されている。会場の設計や設営は、プログラムの一環として長谷と参加した学生が行った。

キュレーションはプロジェクトの責任者である長谷や奈良女子大学工学部のコーディネイターに就任した世界的に活躍するサウンド・アーティストのmamoru、大西館長の合議的な形になっているが、コンセプトは明確である。木村伊兵衛賞作家でもあり、オーソドックスなスナップショットで評価の高い藤岡亜弥、NYの高層ビルの上に立つセルフポートレート「Self-Portrait」や世界各国をまわり、ハイスピードシャッターで撮影した空中に浮かぶリンゴ「One Life」のシリーズで知られ、近年はAIによる写真制作を進めるアン・ジュン、そして、オラファー・エリアソンのスタジオで研究員としてドイツに滞在し、映画史に残る映画の著名なシーンを抜き出し、3Dプリンターで積層させた彫刻や光学ガラスをつかって、光の確度でさまざまな色を放つオブジェをつくるSHIMURAbros。これら3組のアーティストによって「写真とは何か?」という問いと同時に、「未来の写真とはどのような形になるのか?」という一つのサンプルを提示しようとしていることだ。

奈良写真美術館を見に来る観客は本当にこれが写真なのか、と考え込むかもしれない。しかし、写真が公式に発明されたのは1839年であり200年にも満たない。「写真らしさ」とは変化の歴史そのものである。例えば、近年においてもフィルムカメラを使ったこともなければ、見たこともない世代が多数を占めるようになってきている。スマートフォンは持っていても、カメラを持ってない人も多いだろう。デジタルかアナログか、というかつての問いは役に立たず、今やAIによるものかそうではないかという問いに変わっている。ただしすでにそのような問いもナンセンスであり、カメラやソフトの中に、機械やコンピュータが深く入り込んでいるので、「真実」と「嘘」の区別はつかない。

写真が発明されたとき、多くの画家が職業の危機を感じ、写真にはできない表現を目指した。それが印象派やフォーヴィスム、キュビスムなどにつながっていくが、いっぽうで、ウジェーヌ・アジェのような写真家は画家のための資料として写真を撮り、多くの画家が写真を元に絵を描いた。現在のデジタル技術によるさまざまな革命も、写真家はデジタル技術ではできない表現を目指すかもしれないし、いっぽうで積極的に技術を取り入れた表現も開拓されていくだろう。写真の概念も大幅に拡張されたり、変容されたりする可能性はある。

未来の写真を予兆する3組の表現

会場の一番手前の部屋に展示されたアン・ジュンの写真は、AIを使用したファッションポートレートだ。ファッション写真としてどこかで見たようなものではあるが、背景や衣装がSFや幻想的なものであり、もし現実にこれらの写真を撮ろうとすれば膨大な費用がかかる。アン・ジュンは、AIには制約がないので、本来できないと思うことでも可能になる、と語る。白人女性や白人男性、黒人男性などが多いことを指摘すると、自分は韓国人なので韓国人のモデルなら雇うことは可能かもしれないが、被写体になっているようなモデルを雇うのは難しいし、高価なセットや衣装を用意することも難しい。だからできるだけ、自分と遠いイメージをつくったとのことだった。ただし、手前に一枚だけアジア人女性が振り返ったスナップショットのような写真があった。その他が演出的な写真だけに、AIによるスナップショット風の写真が印象的に見える。

アン・ジュンがAIで制作した写真群

どのようにプロンプト(AIへの命令)を考えるのか聞くと、カメラやレンズ、フィルムと言った細かい情報も入れるとのことだった。たしかに、フィルムカメラの世代は、どのようなカメラとレンズ、フィルムを使うかということも、表現の一つであった。アン・ジュンも、ある写真は父が使っていた富士フィルムの発色をイメージして指示したと述べた。つまり、情報が具体的であればあるほど精度は上がるため、決して「机上の空論」で質の高い表現ができるというわけではないということだ。どのようなイメージのものができれば満足なのか聞くと、やはり現実にはありえない表現に惹かれると回答した。出品していた写真の中にも、自分のイメージ通りのものとそれを超えるようなものがある。今回の場合、人物の前に金魚のような魚が泳いでいて背景の植物と溶け合っているような写真を挙げていたが、まさにシュールレアリスム的な写真である。

アン・ジュンがAIで制作した写真群

スナップショット風の写真と左は入江泰吉が使っていたカメラ

シュールレアリスムには、サルバドール・ダリ、ルネ・マグリット、あるいは彼らに影響を与えたキリコのように、夢などのあり得ない世界を具象的に描く画家と、自動書記的な方法を用いて、抽象的に描く画家がいるが、AIによる写真は自動書記的な方法と、そこからありえない具象的な世界が生まれるという両方の要素があるといってよい。実は、アン・ジュン自身もシュールレアリスムの作家が好きであるという。それだけではなく、彼女は南カリフォルニア大学大学時代、美術史を専攻し、シュールレアリスムの自動書記の影響を受けたジャクソン・ポロックの研究をしていた。かつては恥ずかしがり屋で表現をすることはできなかったが、パーソンズ美術大学大学院に入学し、写真を専攻するようになって表現ができるようになったという。たしかに、その作品にはポロックのアクションやドリッピングが継承されている。現在、AIを使うようになって、さらに美術史の知識も生きているという。これからAIを使ってどのような作品をつくりたいか聞くと、たくさん考えているプロジェクトがあるが、同じく韓国出身の代表的なアーティスト、ナム・ジュン・パイクがマスメディアや双方向時代の新しい表現を開拓したように、AI時代の新しい表現をつくってきたいと語った。AIを使った彼女の作品に《Good morning, John》という作品がある。それは1955年、人工知能(Artificial Intelligence)という言葉を最初に使ったジョン・マッカーシーと、1984年、近未来の監視社会を描いたジョージ・オーウェルの小説『1984』にちなみ、ニューヨーク・パリ間の衛星生中継によるサテライト・アート《Good Morning, Mr.Orwell》を制作したナム・ジュン・パイクのオマージュでもある。パイクは監視社会とは異なる世界を提示した。アン・ジュンにとってはAIに人間の仕事が奪われない共創的な未来社会への挨拶でもあるだろう。

今回、彼女が強調したのは、AIの教育的な側面だ。AIに自分が望むイメージを描いてもらうためには、適切なプロンプトを打たなければならない。そのためには、美術史を含めた知識や文章能力を必要とする。それは受け手だけの教育よりもはるかに実践的であることは間違いない。現在は、一つの見本として、アン・ジュンの作品が展示されているが、今後、実践講座でつくられた受講者の作品も展示されるという。AI自体に個性がないだけに、受講者がどのようにイメージをし、プロンプトを考えたかも含めて、興味深い展示になるのではないか。

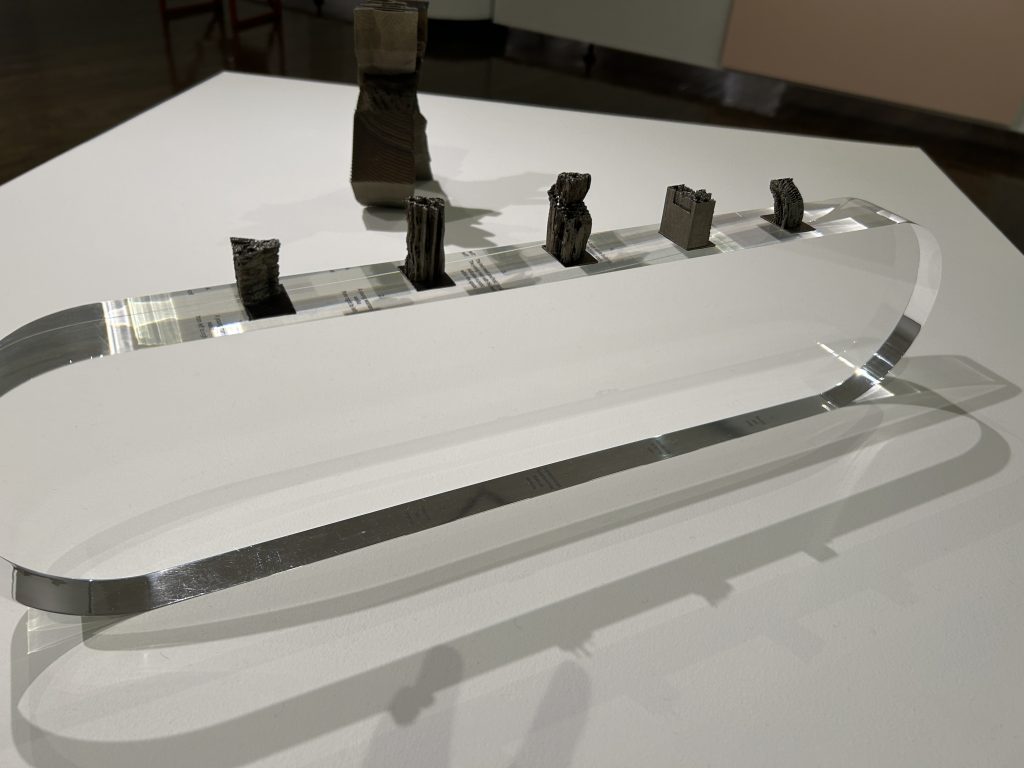

SHIMURAbrosは、姉であるユカと弟であるケンタロウの姉弟によるアートユニットだ。姉は立体表現、弟は映像制作を勉強し、映像作品のほか、現代アートの作品も数多く手掛けている。彼らが「bros」と名乗るのは、映画監督が映画史の最初から「兄弟」で制作することが多いことにちなんでいるという。例えば、一番最初に映画を制作したリミュエール兄弟をはじめ、コーエン兄弟、ウォシャウスキー兄弟、ノーラン兄弟と言ったユニットだ。今回展示されているのは代表作である『映画なしの映画』というシリーズである。

手前《映画なしの映画ー創造的地理》(2010) 奥《映画なしの映画ー森を歩く男たちの習作》

「映画なしの映画」とはどういう意味か?厳密には、映画のフィルムからつくった彫刻である。映画はご存知の通り、1秒24コマなどのフィルムに順番に光を当てることで、動いているように見える。エドワード・マイブリッジやエティエンヌ=ジュール・マレーらの連続写真の実験は、トーマス・エジソンの「キネトスコープ」やリュミエール兄弟の「シネマトグラフ」に継承され、「映画」となる。しかし、それらは回転させて光を当てない限りは、1コマ1コマのフィルムの集合体であり、物質である。SHIMURAbrosは、そのフィルム1コマ1コマの中の登場人物をデータに切り出して積み重ね、3Dプリンターによってマルエージング鋼による「彫刻」に仕上げた。それによって、人物の動きの軌跡が物質として見えてくる。垂直軸の高さは、そのまま映写時間に比例するのだが、幾つかの高さの違う「彫刻」が置かれており、別のカットだということがわかる。《映画なしの映画―創造的地理》(2010)は、アクリル台の上の高さの違う「彫刻」が並べられてり、その前に、ソ連の映画理論家、レフ・クレショフの映画理論を解説した本が開かれたりしていり。すなわち異なるカットを前後に差し込んだり、並べ替えることで鑑賞者の心理を操作する、クレショフ効果と称されるモンタージュ理論のことだが、映画のカットが細かく操作されていることが可視化されている。

このように、映画の時間や登場人物の動きを、物質的に空間的に把握することは今までできなかったことだが、新しい技術を使うことによってそれを可能にしている。ケンタロウによると、元々CTスキャンから着想したという。CTスキャンは体を輪切りするように、X線で撮影していき、それらを後で映像的につないでいく。そこには当然時間の情報も含まれている。それならCTスキャンの写真から、逆に立体をつくることも可能なのではないかと思ったという。会場には、ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリ監督による『アンダルシアの犬』からとったカットなど、初期の実験映画から切り取り、「彫刻」化した作品が展示されている。これらの彫刻はもともとデータであるため、今回メタバース美術館にも展示されモニターに映し出されていた。

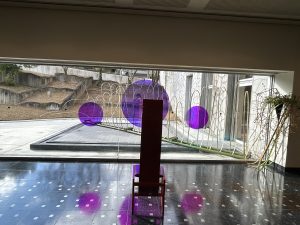

《見せかけの虹-黒橡》(2023)

さらに、近年のシリーズとして「見せかけの虹」という、光学ガラスによるシリーズが展示されていた。すなわち、反射する波長をコントロールできるガラスによって、光の角度と見る角度によって異なる色やグラデーションになるガラスである。虹は、プリズムと同じように、白色光を分光して、可視光に含まれるスペクトル(色の連なり)が見える現象だが、この場合、分光される色を細かく決めることができるという。会場に行く途中のロビーにも、池のある中庭につながるガラスの外壁に展示されており、角度によって異なる色と影を落としていた。

《見せかけの虹-習作-5》(2023)

会場内に展示された2点の円形の作品は、當麻寺に由来するマンダラ「當麻曼陀羅」をリサーチして制作したものだという。ベルリンに住むSHIMURAbrosにとって、ドイツ、ヨーロッパと日本、アジアの背景にある色の原理が異なると考えたからだ。當麻寺のマンダラは、奈良と大阪を分ける二上山の奈良側の麓にあり、天平宝字7年(763)出家して、當麻寺に入り、蓮の糸で曼荼羅を織ったという伝説で知られており、後に、説経節、浄瑠璃の題材にもなった。マンダラといっても、密教でいう胎蔵界曼荼羅、金剛界曼荼羅とは異なり、浄土教を題材とした「観無量寿経浄土変相図」の通称であり、平安時代中期以降に盛んになり、浄土信仰によるものだ。また、近年の調査では、蓮ではなく、綴織の錦でつくられていることがわかっており、その精度の高さから中国でつくられたものではないかと推定されている。現在では奥の院に、当時つくられた「古曼荼羅」と同じ技法でつくられた「綴織當麻曼陀羅」が奥院本堂にかけられ、11月初旬に公開されている。SHIMURAbrosはそれを見た。

當麻寺は、中将姫が「當麻曼陀羅」を織り上げた後、29歳で生身のまま極楽浄土へ往生された様子を再現したという練供養でも有名であり、當麻寺本堂である曼陀羅堂から東方にある娑婆堂まで長い架け橋「来迎橋」が渡され、極楽浄土の観音、勢至、地蔵菩薩、二十五菩薩に仮装した僧侶が、来迎橋を下って中将姫を迎えに来る。その頃、夕日が二上山に沈んでいき、まさに空間全体が浄土と化す。まさに浄土世界を体現し、広めた拠点でもあるのだ。折口信夫は、中将姫の伝説や練供養を元に、小説「死者の書」を書いた。

ケンタロウによると、「當麻曼陀羅」の原本となる古曼荼羅は劣化が激しく、かといって再現された「綴織當麻曼陀羅」からだけ色を抽出することも偏りが出るので、幾つかの関連の図像も調べて色を抽出したという。ユカに、現在開催されているテート美術館展では、光をテーマにして、オラファー・エリアソンまでカバーしているが、その原点には旧約聖書があり、元にある宗教的、文化的背景が違うのではないかと指摘すると、「當麻曼陀羅」を今回見て、仏の背景には光背があり、同じく光がメタファーになっているけど、中心となる仏に体を向けている脇の仏たちの後輩は楕円になっており角度によって変わっている。宗教的な対立が激しくなるなか、無数にいる仏が調和をもって集まっている点に希望がある、と語った。

窓に取り付けられた《見せかけの虹》シリーズ。角度によって見える色が変わる。

奇しくも、彼らの作品は鏡のようになっており、神社で祀られている神鏡を彷彿とさせる。それ自体がご神体であることもあるが、太陽を指し示すという意味もある。ユカによると、奈良国立博物館にも調査に行き、その際、鹿の上に鏡を乗せた「春日鹿曼荼羅図」を見せてもらったという。そこには春日大社の祭神を、鹿島から奈良まで背中に乗せて連れてきたという白鹿の上に、巨大な光背があり4柱の祭神が描かれている。それは太陽や光のメタファーでもあるし、具象化できない神の表現でもある。具象と抽象が一つの像となっている点が興味深いし、SHIMURAbrosの表現と通底しているといえる。あるいは、浄土信仰では夕日が一つの信仰対象でもあるが、まさにそれがさまざまな色を包含し、調和しているところに現在の世界の対立を調和に変える可能性を秘めているといえる。

藤岡亜弥は、奈良女子大学のレジデンス施設に滞在し、奈良を歩きながらさまざまな写真を撮影した。奈良女子大学の前身である奈良女子師範学校は1908(明治41)年、もともと東京女子師範学校の次の女子師範学校として設立され、多くの教育者を輩出してきた。今でも当時、建設され洋風の木造近代建築の校舎、奈良女子大学記念館が残り、当時過ごした学生たちの資料が展示されている。また、1928(昭和3)年、卒業生たちの寄付によって建てられた佐保会館も和風ではあるが木造近代建築である。

「鏡」シリーズ

「鏡」シリーズ

そして、佐保会館の壁面に、滋賀出身の日本画家、小倉遊亀の作品が多く掛けられていることに目が行く。小倉は、上村松園・片岡球子と並び、日本を代表する女性画家として知られているが、奈良女子師範学校の卒業生だった。藤岡は小倉の自伝を読み、東京のように学問中心ではなく、奈良は情操教育に力を入れ、図画の科目が多かったこと、当時の女学生が「女性の鏡」として振る舞うよう薫陶を受けていたことを知る。そして、「鏡」に映る像に当時の面影が見えるように、円形のフレームに写真を入れ、蛇腹のように組み立てた濃い緑のドレープをかけたパネルに、展示していった。この「鏡」の展示は、藤岡の作品イメージを元に長谷がディレクションし、参加学生の協力によって制作・設営された。

100年前から残るピアノ、屋根の幾何学的模様、窓枠、理科実験の道具、鳥のはく製、本棚、応接室…。おそらく、それは奈良女子師範学校時代から女子学生が見た風景と重なるだろう。ふと振り返ると、当時の女学生が横切るような錯覚に襲われる展示構成になっており、ストレートフォトとスナップショットという規範的な写真を撮影してきた藤岡にとっても挑戦だったに違いない。

「神のまにまに」シリーズ

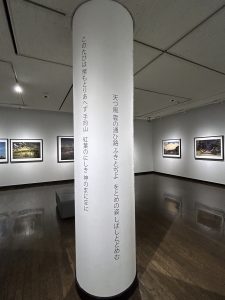

もう一つ藤岡は、藤岡らしいスナップショットを「神のまにまに」というシリーズとして大型プリントを額装して17点展示した。それは滞在していた3週間の間、小さなお寺や神社に立ち寄った際、和歌が碑文などに記されていることが多く、百人一首を思い出したり、再度調べて歌の意味を知るなかで、和歌とその詠まれた奈良を通して、当時の人々の気持ちに想いを馳せたということだ。ちなみに、「神のまにまに」とは、菅原道真が吉野に行ったときに歌った「このたびは 幣も取りあへず 手向山 紅葉のにしき 神のまにまに」というフレーズで知られている。

展示風景

会場の柱には、その他にも幾つかの和歌がカッティングシートで貼られている。

「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも」安倍仲麿

「世の中よ 道こそなけれ 思ひいる 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる」藤原俊成

「天津風 雲の通ひ路 ふきとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」僧正遍照

「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」小野小町

「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ あまの釣り舟」小野篁

といった具合である。これらは多くが平安時代に詠まれた和歌で、飛鳥時代から奈良時代にかけての歌を編纂した『万葉集』に収録された歌ではないが、藤岡が撮影した写真を見ると関連が見てとれる。特に、遣唐使によって当時のグローバリズムの最先端にいた安倍仲麿や小野篁の歌は、海外放浪の末、ニューヨークに長く滞在した藤岡には身に染みたかもしれない。

藤岡は「奈良を歩いていていつも気になったことは、空が広いということだった。3週間の滞在の中で何度空の美しさに胸を震わせたことか。歴史という、長い時間の流れの中で、ずっと変わらない空がある。今見ている目の前の風景の奥に、万葉人も見た古都奈良の情景を思わずにいられなかった」と記している。

このような感想は、まさに、入江泰吉の考えていたことだろう。奈良は、他の地域と比べても建築規制が厳しく、高い建物が建てられない。神社仏閣以外は、建物は現代的になったとしても、空の広さはほとんど変わることはなく、奈良盆地から見える山並みは、古代人の見ていた風景とそう変わらないだろう。だから、空を通じて、万葉の時代に想いを馳せ、万葉人と思いを通わせられるのではないかと思うのも自然なことだろう。

「神のまにまに」シリーズ

「神のまにまに」シリーズ

「神のまにまに」シリーズ

しかし藤岡が入江と異なるのは、古いものや不変のものを撮影しているわけではなく、現代のものとして撮影していることだろう。奈良では現代にそのような太古の異世界が挿入されるようなシーンに出くわすことがある。藤岡は天性の直観でそれを捉えているが、彼女自身がそのような状況を引き寄せているようにも思える。実は奈良を案内するために何度か撮影に立ち会ったのだが、不思議な出会いやシーンが訪れることがよくあった。それはいくら科学技術が進歩しても人智でつくることができないもののように思えるし、ある種の「マジックリアリズム」と言えるものだろう。

「神のまにまに」シリーズ

アン・ジュン、SHIMURAbros、藤岡亜弥といった、まったく異なるアプローチをしながら、シュールレアリスムやマジックリアリズムのような、現実の中に現実を超えた世界を見ていることが興味深い。それは写真だけではなく、芸術表現の未来のひとつを指し示しているのかもしれない。それは同時に、古代から続く人間の想像と創造の営みに通じるものでもある。それは古代のものが多く残る奈良だからこそ感じられることでもあるだろう。奈良女子大学や奈良市写真美術館の取り組みが、新たな「高畑サロン」を形成することを期待したい。

※本記事は、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」の公式記録集のために執筆した。