展示風景 撮影:麥生田兵吾 画像提供:Gallery PARC

谷本研展「ラインズ・オブ・ライフ~谷本研 自分史大年表~」

会期:2022年12月25日(日)~2023年1月22日(日)

会場:Gallery PARC

2022年12月25日(日)から2023年1月22日(日)まで、Gallery PARCで谷本研展「ラインズ・オブ・ライフ」が開催された。谷本とは25年来の友人で、その活動は1990年代末から知っている。しかし、よく知っていると思っていた人のことほど意外と知らない面がある。今回の展覧会は、会場を自分史の年表と関連の資料で埋めてしまうという前代未聞の構成になっており、そのことに改めて気付かされた。

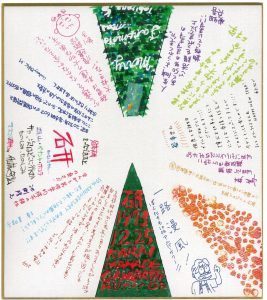

展覧会のフライヤー

彼から送られてきた送付状には、「本展では数え年(12/25 満49才)を勝手に記念し、1973年から2022年までの自分史大年表をお披露目します。極私的なヒストリーをお見せするという奇妙な展示ですがよろしければご高覧下さい」と記載されている。会期初日のクリスマスは、彼の誕生日でもあるのだ。フライヤーは、正方形に近い四角で色紙風のデザインが施されており、白地の部分には、多くの友人から谷本の49歳を祝う寄せ書きが記されていた。実はその寄せ書きには、私が書いたものもある。それぞれから葉書で集めたものを谷本自身がスキャンし、データ上でレイアウトしたので、寄せ書きとしての全体像は完成したフライヤーが届いて初めて見るかたちとなった。

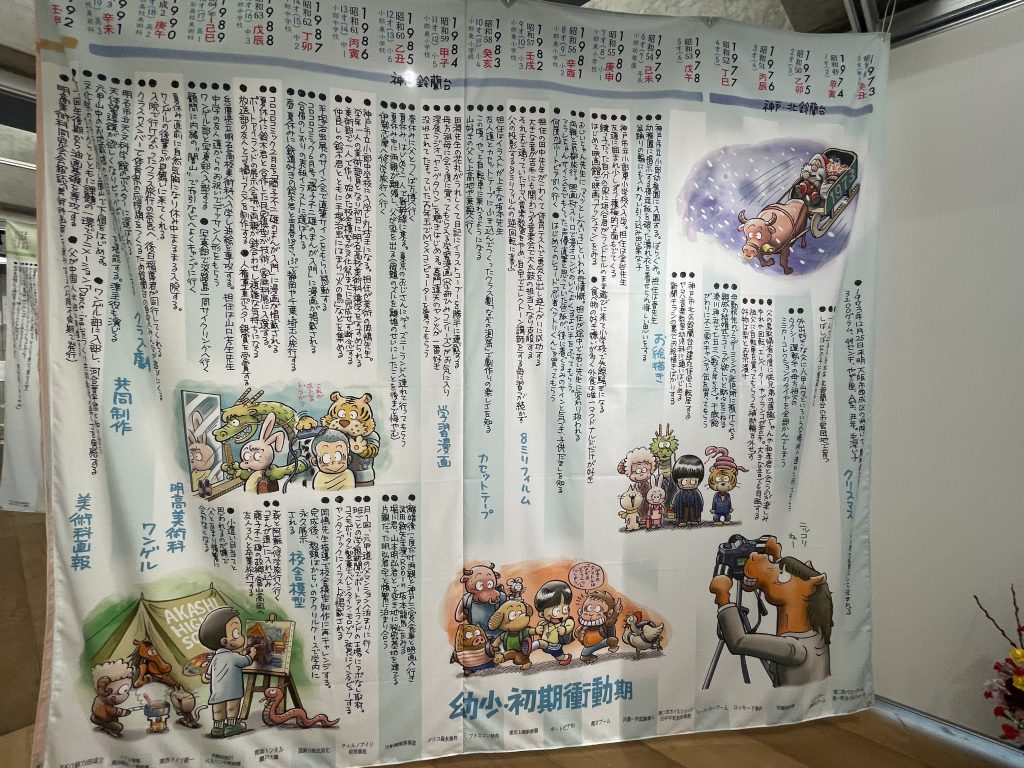

自分史大年表 展示風景

自分史大年表 展示風景

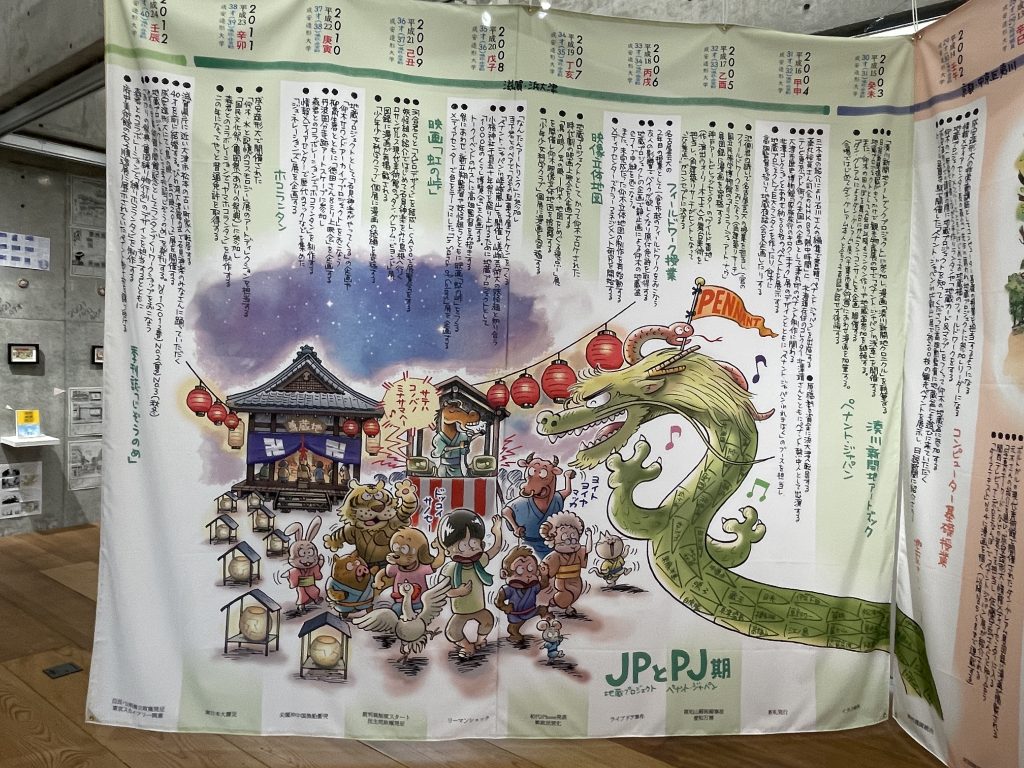

自分史大年表 展示風景

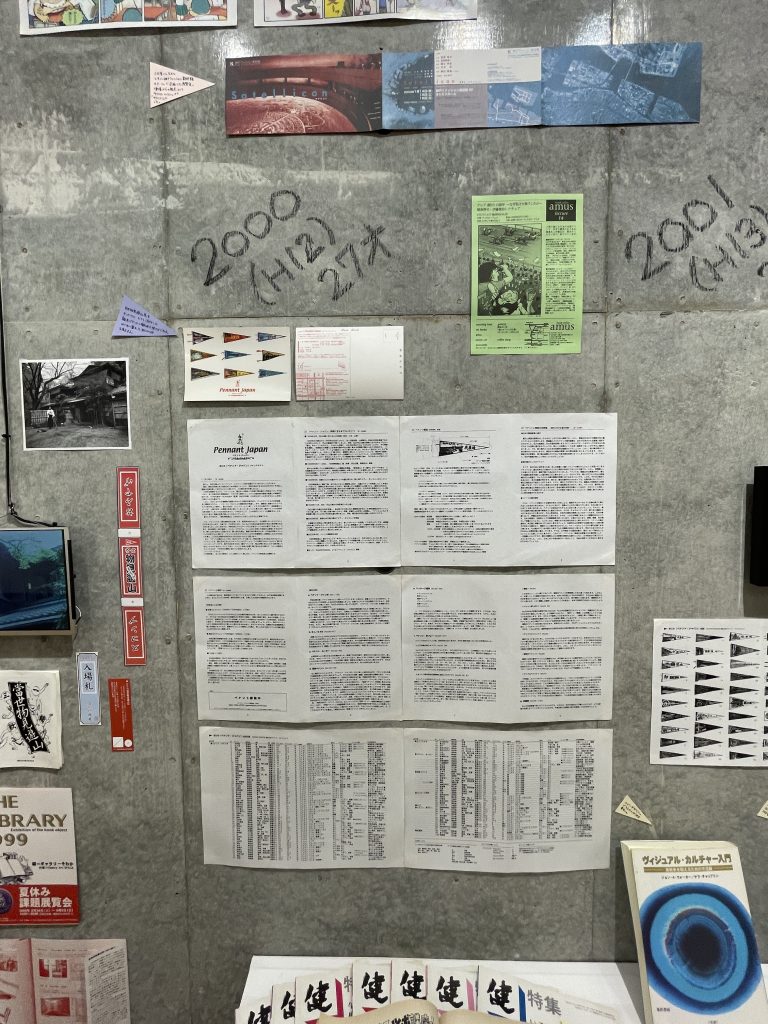

自分史大年表 展示風景

展覧会に展示された巨大な年表には、生まれてから現代までの各年の自身と社会の出来事に加えて、大きく4期に分けられた自身の創作活動の分類が記されている。生まれてから大学1年生までは「幼少・初期衝動期」、大学2年生から卒業後、大学に勤めるまでは「自治会・企画活動期」、大津市に引っ越しし、成安造形大学に勤め始めた周辺の活動は「JP(地蔵プロジェクト)とPJ(ペナント・ジャパン)期」、現代美術家である中村裕太とはじめたコラボレーション「タイルとホコラのツーリズム」以降は「タイルとホコラ期」となっている。

展示風景 水平に引かれた直線の上下に制作関連資料が並ぶ。 撮影:麥生田兵吾 画像提供:Gallery PARC

自分史には、1997年の『神戸アートアニュアル‘97「artport」展(神戸アートビレッジセンター)に選出され、全体のアートディレクションを作品と捉えて出品する』といった公的なキャリアから、1981年の『おじいちゃん先生に「パッとしない子」といわれ母憤慨。担当が途中で若い先生に変わり救われる』といった極私的な出来事までが直線上に並列に並ぶ。1987年には『コロコロコミック6月号「藤子不二雄まんが入門」に漫画が掲載される』と記載があり、幼少期から漫画を描くのが得意であることがわかる。ちなみに実は、漫画のレベルがプロ級にある谷本からは、毎年、干支の動物を描いた年賀状が届くのであるが、大年表にも干支のキャラクターとともに自分を描いた漫画によって、その時期の活動がうまく紹介されている。そして、壁面には各時期の思い出の品や制作物、関連資料が所狭しと埋めつくされていた。

谷本の仕事を始めて知ったのは1998年頃のことで、私は当時、芦屋情報芸術専門学校という六甲アイランドにある専門学校に非常勤講師として教えに行っていた。教えると言ってもいい加減なもので、ディスプレイコースというところで、音響映像を担当していたのだが、ほとんど機材もないので、写真史や映像史を教えていたのだった。とはいえ、毎週、教材を用意するのは大変で勤めていたのは3年程度のことだった。

その専門学校の校舎に近くに、オルビスホールという円形劇場を有する神戸ファッション美術館があった。私が谷本と知り合う前、彼は、そこで自身がプロデュースした展覧会を開催していた。「プロデュース」というのは、当時、日本で流行していた言葉で、主に音楽分野で小室哲哉らが広めたものだろうと思う。実質的にはインディペンデント・キュレーターといえるが、日本にはまだ美術館に所属していないキュレーターはほとんど存在していなかったし、キュレーターという名前ですらまだ定着していなかった。「シャンブル・ダミ」展をキュレーションし、ドクメンタ9のチーフキュレーターでもあるヤン・フートが、1995年にワタリウム美術館の主催で開催した「水の波紋」展が、日本にもキュレーターの認知を上げることになったが、インターネットのない時代、関西での影響はそこまで大きくなかったように思う。

「パノプティコン」展のフライヤー

谷本は当時から数人のアーティストを自身の演出、構成によって選び、空間にうまく配置した展覧会を主催していた。オルビスホールで開催した展覧会は、円形劇場の中央に灯台のように回転するライトを設置し、写真家・山本香のコスプレによる自画像の写真を円環状に展示することで、1枚1枚動きながら照明が当てられていくという仕掛けをつくっていた。そして、展覧会のフライヤーには、ベンサムが考案し、フーコーが批判的に取り上げた一望監視の監獄、パノプティコンと山本の写真を重ねてデザインされていた。六甲アイランド自体、関西圏であっても交通の便がいい場所ではないので実際見に行った人は少なかったと思うが、独立した写真のシリーズをそのような形で演出的に見せることに驚いた覚えがある。インスタレーション作品もそれほど多い時代ではないので、さまざまな面で先駆的であったといえる。

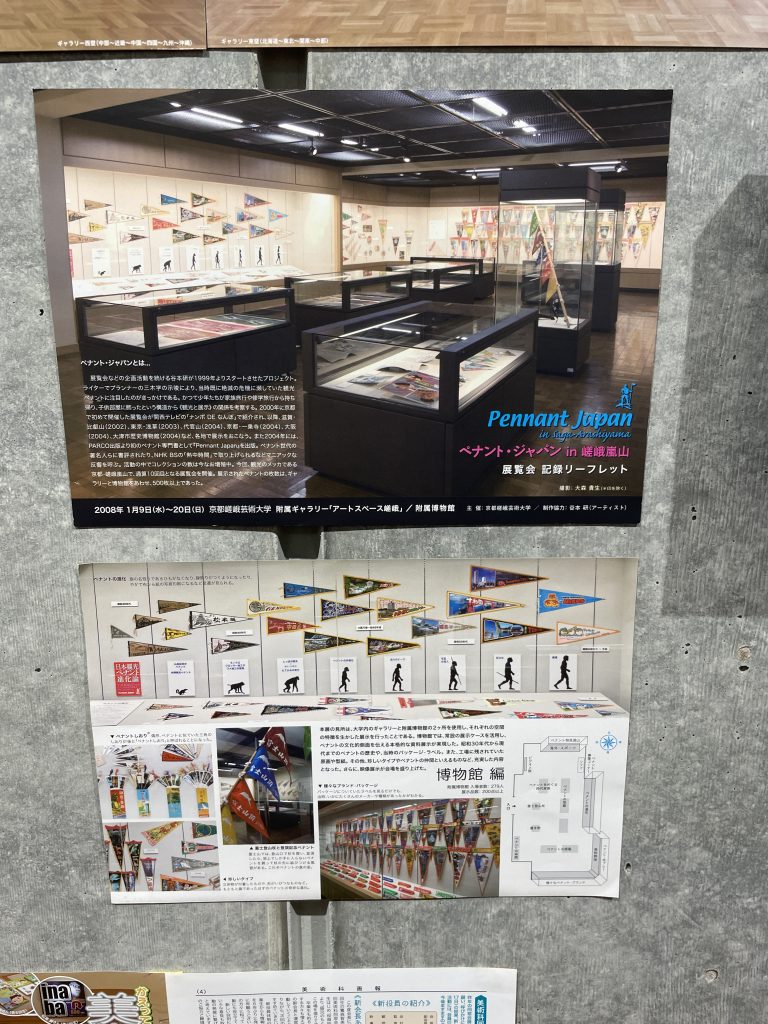

「サテリコン」展のフライヤー’上)と「ペナント・ジャパン」展のフライヤー、リーフレット(下)

私はその後、共通の友人であった彫刻家、山宮隆の紹介で、谷本と仲良くなり、2000年には、彼が以前「パノプティコン」展を開いたのと同じオルビスホールで、一緒に展覧会を企画した。住宅展示場と化した大阪球場と、その解体を撮影した畠山直哉氏の写真を中心に、パノプティコン的なコンセプトを拡張させた「サテリコン」という展覧会である。私は当時、大阪の調査をもとにした写真作品を制作していた、1998年の閉場後、住宅展示場として利用されていた大阪球場も被写体の1つで、球場の目の前にある南海サウスターホテル大阪(当時)が、偶然生まれたパノプティコンの監視塔のように感じていた。そのことから、谷本と一緒に衛星(サテライト)の視点という要素を加えて、「サテリコン」展を企画したのだった。その後、2001年に畠山はヴェネチア・ビエンナーレに選出され、大阪球場の写真も展示されて世界的に注目される。「サテリコン」展では、畠山の写真はデジタル複製したものではあったが、私たちの展覧会の方が先に展示したということになる。

「当世物見遊山」展フライヤー、資料。谷本と筆者でクロスワードパズルも制作した。

その前年の1999年には、京都の円山公園の奥にあるお宿「吉水」で、谷本のキュレーションで「観光」をテーマにした展覧会を開催し、私も企画に参加している。谷本は当時、旅館での展覧会開催を企みながら「吉水」に下宿していたのだった。古い日本旅館、日本家屋での展覧会は、今でこそ珍しくないが、当時はギャラリーや美術館の外で展覧会をすることはほとんどなかったため、それに関しても随分早かったように思う。

「ペナント・ジャパン in 嵯峨嵐山」展 京都嵯峨芸術大学

その後、私と谷本は、日本家屋と室内展示の問題意識を継続し、戦後の日本家屋で流行した観光ペナントを取り上げ、「スイミー」のような巨大な三角形をつくる展示を京都のギャラリーで行う。さらに、観光ペナントを紹介する『ペナント・ジャパン』(パルコ出版、2004年)という本をつくることになる。この頃、私たちは今でいうリサーチ・ベースド・アートを行っていたといえるが、そのような言葉もないし、すでにアートか否かという意識は持っていなかったように思う。谷本は、ペナントの収集と研究を続け、さまざまな場所でペナントの展覧会を行っていくことになる。

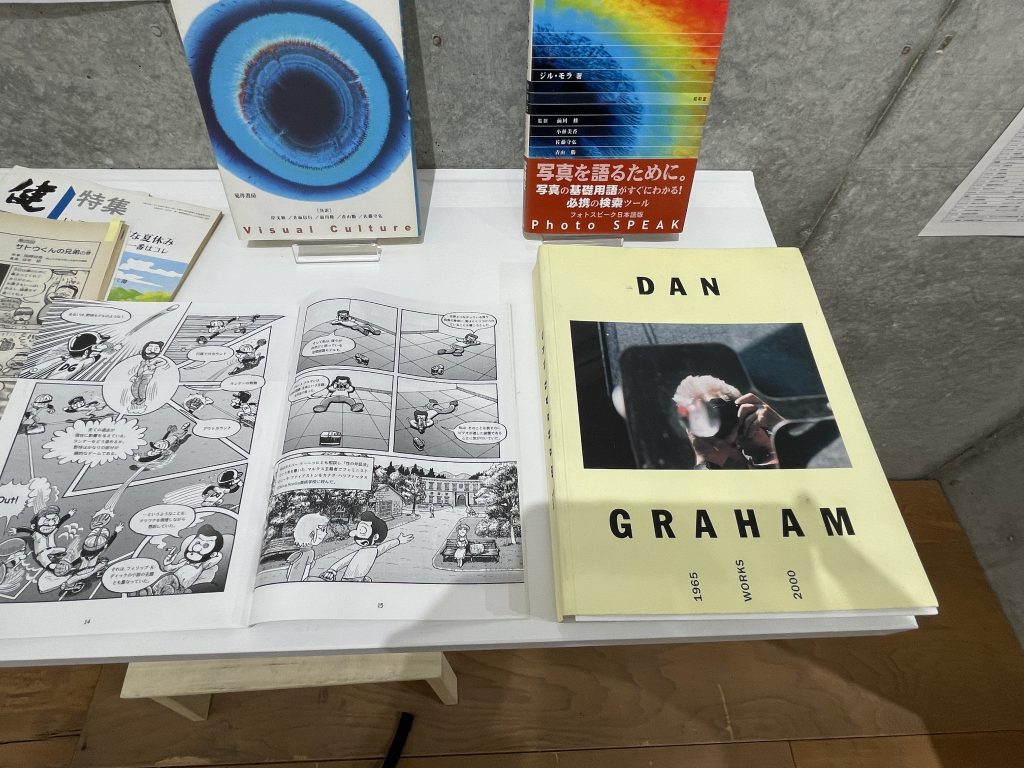

『まんがダン・グレアム物語』

その頃、私の現代美術の先生でもあった野々村文宏氏から、アメリカの現代美術家ダン・グレアムに自伝漫画の原作を依頼されたのだが、漫画がうまい友人がいたよね?と電話があり、改めて谷本を紹介することになる。それは野々村の原作、谷本の漫画による『まんがダン・グレアム物語』として、日本の教育漫画風のスタイルで、先駆的な表現活動をするダン・グレアムの、伝説的なアーティストやアート関係者との交流、哲学的な問いと実践を描く稀有な作品となった。そして、ポルトガルの現代美術館で開催された「Dan Graham: Works 1965-2000」展カタログに掲載されたほか、2003年には千葉市美術館や北九州市立美術館を巡回した「ダン・グレアムによるダン・グレアム」展でも小冊子として会場で配布された。

2001年から滋賀県大津市の成安造形大学に勤めることになった谷本は、仰木という、棚田や里山環境で知られる集落に深くコミットし、地蔵菩薩の石仏や地蔵盆などのリサーチ・プロジェクトを行うようになっていく。これらも地域アートプロジェクトやリサーチ・ベースド・アートに先行するものだろう。2014年以降は、中村裕太と知り合い、町中のタイルや祠をリサーチして展示するプロジェクトをしたり、「六甲ミーツ・アート」や「やんばるアートフェスティバル」など、地方の芸術祭に積極的に参加していく。

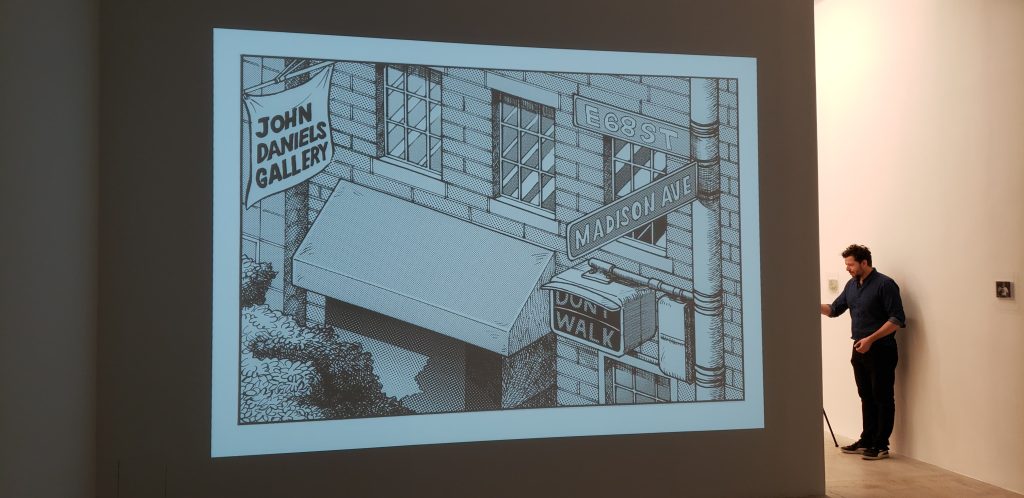

Dan Graham 「Is There Life After Breakfast?」Curated by Peter Fischli 、マリアン・グッドマン・ギャラリー 撮影:トッド・ゴールドマン

ところで、昨年、ダン・グレアムが亡くなったことで、ダン夫人や所属ギャラリーのマリアン・グッドマン・ギャラリーから私のもとへ連絡があった。フィッシュリ&ヴァイスで知られるペーター・フィッシュリのキュレーションで回顧展を開催するとのことで、『まんがダン・グレアム物語』をスライドショーとして上映したり、リーフレットを再版したいという内容だった。私は、以前、電子版をつくった経緯もあり、コーディネーターとして仲介した。フィッシュリは『まんがダン・グレアム物語』を高く評価しており、漫画の一コマ一コマを切り抜きしながら、素晴らしいスライドインスタレーションとして展開していた。ダンがロックやユースカルチャーに影響を受け、日本の漫画の形式についても深い洞察を持っていたことも大きいが、谷本の芸術理解と漫画の技能があったからこそ実現できたものといえるだろう。

https://www.mariangoodman.com/exhibitions/513-dan-graham-is-there-life-after-breakfast/

谷本の実践は、アート業界ではマイナーでドメスティックな活動のように見えて、誰よりも国際性を有し、さまざまなアートフォームに先行しているといえる。そして、本展で特筆すべきは、その資料収集と保存に加え、それらを整理し、展示する力が優れている点だろう。それが可能となるのも、一つひとつの展覧会やプロジェクト毎に構成された展示を行うと同時に、完成度の高い成果物をつくっているからでもある。近年、リサーチ・ベースド・アートの隆盛にともない、資料やドローイングが乱雑に展示されている作品も多いが、谷本の場合、多くの出来事を1本の時間軸、年表で体系づけ、資料と相互参照できるように見せている。谷本の家には何度も泊まったことがあるが、展覧会場を埋め尽くすほどの資料がどこに収まっていたのかと眼を丸くした。

幼少・初期衝動期のアルバムや写真、映像フィルム、音声などマルチメディア的な資料が残っていることも驚きであるし、当時投稿していた漫画などから、谷本の漫画のレベル、アイディア、構想力が小学生時代から高かったことがよくわかる。谷本の資料収集と展示の美学こそが、現在のリサーチ・ベースド・アートに必要なものだろう。