開館記念展「みんなのまち 大阪の肖像」

会期:[第1期]4月9日(土)~ 7月3日(日)

会場:大阪中之島美術館

2022年2月2日に大阪中之島美術館で開館し、開館を記念した」Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―」展が開催され、準備室の設置から約30年間、収集し続けてきた貴重な作品の全貌を垣間見ることができた。もちろん6500点以上の作品を一度見ることはできないので、今から徐々にコレクションの詳細を見ていくことができるだろう。

2回目からは、その中核をなすコレクションから、テーマに沿って展覧会が行われていくようだ。大阪中之島美術館の目玉のコレクションとして、モディリアーニの《髪をほどいた裸婦》(1917)を所蔵していることもあり、現在、5階展示室で「モディリアーニ─愛と創作に捧げた35年─」展が開催されている。

同時に4階展示室で記念展として開催されているのが「みんなのまち 大阪の肖像(1)」展だ。コレクションの方針であもる「大阪と関わりのある近代・現代美術」「大阪と関わりのある近代・現代デザインの作品と資料」を骨格として、大阪府内外の美術館・博物館や企業からも集められ約270点が展示されている。

「大阪の肖像(1)」と冠されているように、一期と二期で構成され、第一期は「「都市」への道標。明治・大正・昭和戦前」をテーマに、明治以降、工業化、近代化が進み、都市へと変貌していく大阪の街を描いた絵画や、百貨店や製薬会社、出版などの業界で、商業デザインが花開き、ライフスタイルやファッションが変わっていく様子が展示されている。第二期は「昭和戦後・平成・令和」」が扱われる予定だ。特に、大正から昭和初期にかけて、「大大阪」と称され、1925年の第二次市域拡張後、人口日本一の商業都市になったこともあり、現在にも残されている近代建築だけではなく、芸術作品やデザインを通して、その実態を知れるまたのない機会となっている。

近代大阪をテーマにした展覧会は、近年の「大大阪ブーム」も相まって、大阪市立住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」や大阪歴史博物館などで開催されてきたが、ここまでまとまって、絵画やデザインが体系的にみられる機会は初めてかもしれない。

大阪の近代美術や商業デザインは、今まで大阪に近代美術館がなかったこともあり、その調査や認知は遅れていたといってもよい。それだけではなく、大阪には国公立の美術大学がなかったことも大きい。その代わりに、大阪市立美術館付属美術研究所やバウハウスに影響を受けた大阪市立工芸学校がユニークな造形教育を試みた。また、赤松麟作の開設した赤松洋画研究所や、鍋井克之、国枝金三、黒田重太郎らが開設した信濃橋洋画研究所など、民営による絵画研究所がその役割を担ったといえる。

商都・民都として近代化する街で、画家たちはどのように描いたのか、生きたのかが、本展からは伝わってくる。「第1章おおさか時空散歩-中之島からはじめよう」「第2章 胎動するランドスケープ」「第3章 パブリックという力場」「第4章 商都のモダニズム」「第5章 たなびく戦雲」という5章立ての展覧会構成の最初に、近代大阪を代表する画家たちが描いた中之島周辺の絵画が飾られている。

小出楢重 《街景》1925年 大阪中之島美術館蔵

特に目玉となるのは、小出楢重が1925年に描いた《街景》だろう。小出は、谷崎潤一郎の小説の挿絵や随筆など幅広く活躍した洋画家で、1923年に御堂筋沿いの大江橋北詰に竣工した地下1階地上9階建ての堂島ビルヂングの高層階から西方向の中之島・堂島の風景を描いた。高層化と洋風化する西洋的な街並みとして、中之島は画家たちの格好のモチーフとなるが、《街景》は「大大阪」の風景として度々取り上げられてきた。今回、ようやく大阪中之島美術館のコレクションとなった。小出を筆頭に、赤松麟作、青木宏峰(大乗)、佐伯祐三、国枝金三、池田遥邨といった画家たちがそれぞれの画風で描いた中之島の風景が一堂に会しているのは壮観だ。

「第2章 胎動するランドスケープ」では、大阪の街並みを変えた地下鉄工事を中心に、電化する街並みが描いた作品が展示されている。そこには、後に具体美術協会を設立する吉原治良や抜群な画力を誇った小磯良平、大阪画壇を牽引し、ポスターや挿絵なども数多く手がけた北野恒富などが登場する。当時、都市の中心部を走る高速鉄道の建設は、高架か地下かで議論になり、結果的に地下になったが、当時は掘削技術が未熟だった。そのためオープンカット工法が採用され、地上にも長期間大きな影響を与えたこともあり、画家たちの題材となったのだろう。開通後は近代的な交通機関として、多くのポスターになっていることがわかる。

前田藤四郎 《デパート装飾》1930年代 大阪中之島美術館蔵

「第3章 パブリックという力場」では、そごうや大丸、高島屋、阪急といった百貨店で描かれた広告のための様々な絵画やデザインが紹介されているが、商業をベースとしながら、画家たちが活躍していた様子がみてとれる。

「第4章 商都のモダニズム」は、製薬業や出版といった、近世からの連続性の商売の中で育まれた絵画やデザインが紹介されている。船場の道修町は近世以来、薬問屋が立ち並んでいたが、そのノウハウを背景に、明治以降も製薬メーカーが立ち上がった。武田薬品、塩野義製薬、田辺製薬(現・田辺三菱製薬)などは現在まで続いており、当時、塩野義の広告デザインなどを前田藤四郎が手掛けている。また、毎日新聞や朝日新聞は大阪で誕生し、北野恒富などが挿絵を多数描いている。赤松麟作もまた、東京美術学校を卒業後、大阪朝日新聞社に挿絵画家に勤めている。百貨店やメーカーの広告部や新聞社が、画家たちの受け皿となっていたのだ。

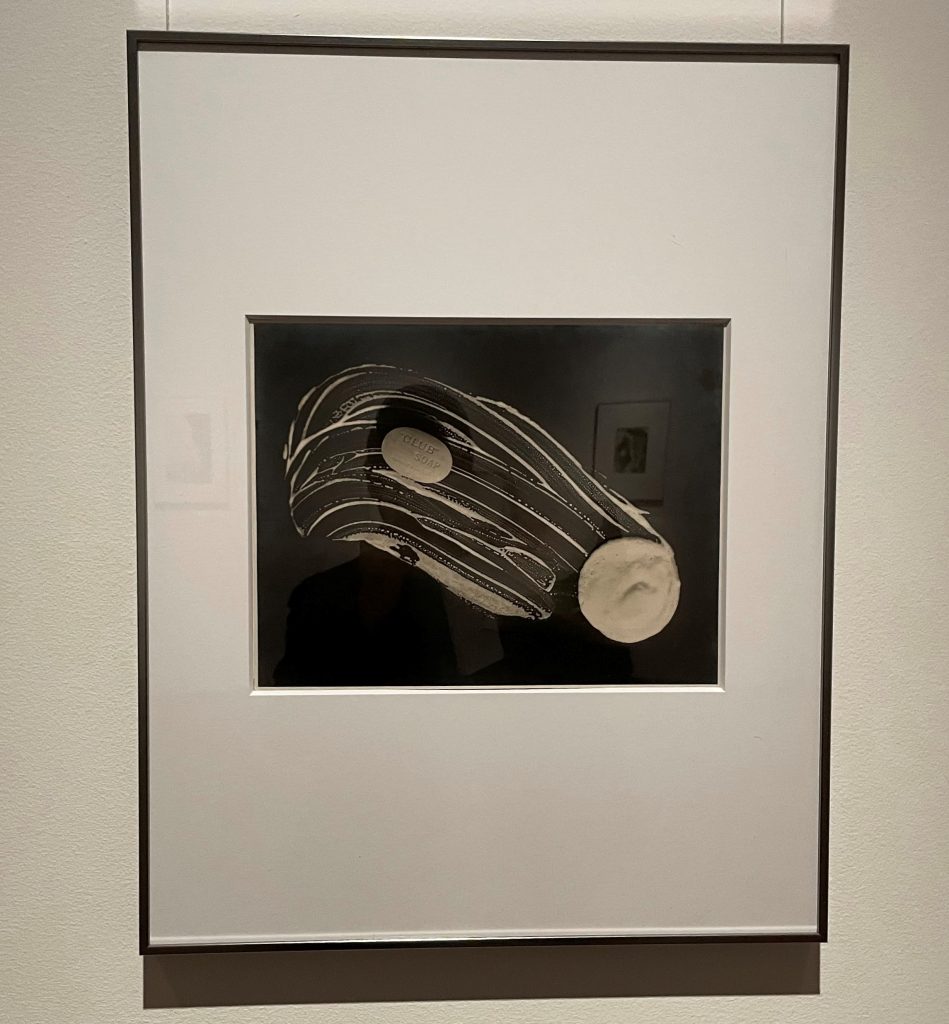

小石清《クラブ石鹸》1931年 大阪中之島美術館蔵

特筆すべきは、安井仲治、上田備山、河野徹らが参加していた丹平写真倶楽部の写真群だろう。丹平写真倶楽部は、日本最古のアマチュア写真団体、浪華写真倶楽部のメンバーが立ち上げたもので、心斎橋の丹平ハウスを拠点とした。丹米ハウスにあった丹平薬局写真材料部が元になっており、薬品や化学的な知識を必要とした当時、製薬メーカーが集積した大阪は絶好の場所だったといえる。浪華写真倶楽部のメンバーだった小石清は、新興写真の代表的写真家でもあるが、1931年に撮影した《クラブ石鹸》は、当時、大量に売れていた化粧品会社、中山太陽堂の「クラブ石鹸」を使用して、構成的かつシンプルに描写したものだ。中山太陽堂は、出版にも力を入れており、プラトン社という子会社をつくり、文芸誌『女性』や大衆誌『苦楽』といった女性雑誌を発行した。そこでは山六郎や山名文夫をはじめとして多くのデザイナーが活躍した。

赤松麟作《デンドロビウム》 大正末期ー昭和初期 大阪中之島美術館蔵

実は、赤松麟作は写真技術の勃興により挿絵の需要が減り、大阪毎日新聞社を退社。丹米ハウスに赤松洋画研究所を開いている。佐伯祐三も門下生となった。そのように丹米ハウスは、ナダール写真館と印象派のように、前衛的な芸術家の交流の場となっていた。

本展の最後の章は、「第5章 たなびく戦雲」であり、戦争へ向かう中で、戦意高揚のポスターなどが飾られているが、そこには戦後に活躍したデザイナー、早川良雄もいる。早川は、大阪市立工芸学校卒業後、百貨店のデザイナーとなるが、戦後、独立して国際的に活躍し、1970年の大阪万博のデザインも多数手掛けている。また、安井仲治の代表作である「流氓ユダヤ」は、「命のビザ」として知られる杉原千畝が在リトアニア領事として発行した通過ビザによって、神戸に一時的に滞在していたユダヤ人亡命者を撮影した貴重な戦時下の記録でもある。大大阪時代、数多くの商業デザインを手掛けた前田藤四郎は、満州にわたり現地の風景や人々を描いている。

そして、展覧会の最後に展示されている吉原治良のコレクションが圧巻だ。吉原は家業の経営者でもあり、職業画家ではなかったため、従軍して戦争記録画などは描いていない。1930年頃、帰国していた尊敬する藤田嗣治に、誰かの模倣ではない絵を描かなければならない、と指摘されたこともあり、前衛的な抽象画を描くようになる。しかし、戦時中はそのような作品を描けなくなったため、防空演習のような具象的な絵画を描いている。ただ、1947年に描いた《出迎え》は、復員兵と家族の感動的な再会が発光したように描かれ、1950年に描いた《鳥と少女》は、シュールレアリスムのような描写と暗い色調で描かれている。独学であった吉原の描写力と作風の多様さには驚くしかないが、戦争がもたらした影響は大きかっただろう。

大阪において、純粋美術と商業美術の境界はあまり大きくなく、両方をまたがって活躍している様子は、まさに商都・民都といったイメージである。その型にはまらない自由さこそが大阪の芸術の特徴といえるだろう。それは現在にも遺伝子として残っているし、本展によって自覚的に残さなければならないと再認識させてくれるだろう。

会場には、『大大阪観光』という大阪を周遊する観光プログラムを撮影した映像が上映されているが、現在からみても非常に洗練されているし、高速道路がなく、水辺と近いことは、より豊かな都市環境であったように思える。ただ、湾岸に近づくにつれ、煙突が多くなり、煙の都と言われたくらいであったので、公害の問題も大きく、衛生状態も悪い地域も多数あった。

なかには、船上生活者の映像も出てくる。急激な都市化の中で、影の部分もまた大きくなったことも忘れてはならないだろう。とはいえ、誇れる芸術文化があったことは間違いなく、大阪中之島美術館の開館によって記憶の断絶をようやくつなぎ直すことができる場ができたことは強調すべきだろう。

ただし、貴重な展覧会でありながら、カタログがないのは残念である。小さくても後世に残すための展覧会カタログが制作されることを期待したい。

参考文献