KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》

会期:2021年10月1日(金)—2021年10月24日(日)

会場:京都芸術センター

https://www.kac.or.jp/

2021年10月1日(金)から10月24日(日)まで、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭の一環として、京都芸術センターにおいて、シンガポール出身のアーティスト、ホー・ツーニェンの映像/ VRインスタレーション作品《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》が開催されている。今年春、山口情報芸術センター[YCAM]とのコラボレーションによって制作された本作が発表され話題となっていた。ただし、コロナ禍の中、山口まで鑑賞に行った方は限られるだろう。したがって、今回、緊急事態宣言が明けた京都において、より多くの人々が体験することになる。そもそも、本作は、1930年代から40年代にかけて、思想界に大きな影響を与えた京都学派をテーマにしており、京都が主な舞台である。京都芸術センターは、1931年という作品の舞台と同時期に竣工した明倫小学校校舎を改修しており、本展のもう一つの舞台装置となっていることも特筆すべきだろう。

京都学派とは、西田幾多郎(1870〜1945)や田辺元(1885〜1962)を中心に形成された知識人グループであるが、その一部は太平洋戦争において理論的に肯定する役割を果たしたことで、戦後、公職追放にあったり批難の対象となったりしたことで知られている。しかし、その背景をたどるとそれほど単純化できる問題では当然ない。その複雑な背景を読み解き、構造化した上で、映像およびVR作品にしたのが本作であるが、双方難解であるため、短時間で全貌を把握できるわけではない。筆者も短い時間の滞在であっため、かなりの部分を誤解したり、見落としたりしていた。そのため、深く理解した上でのレビューとはいかないが、ある程度、構造を知った上で体験した方がいい場合もあるので、簡単に記しておきたい。

本作の中心は、京都芸術センターの大広間で展示されたVR作品である。その他に3つの空間で映像作品が上映されているが、それらはVR作品の背景を把握するための導入といってよい。私の場合は、1つの空間だけ見て、VRが予約制だったこともあり、先にVR作品を体験してしまった。しかし、先に映像作品を全部見てからVR作品を体験した方がいいかは微妙なところだと感じた。後で背景を知るという方向でもよいかもしれないからだ。

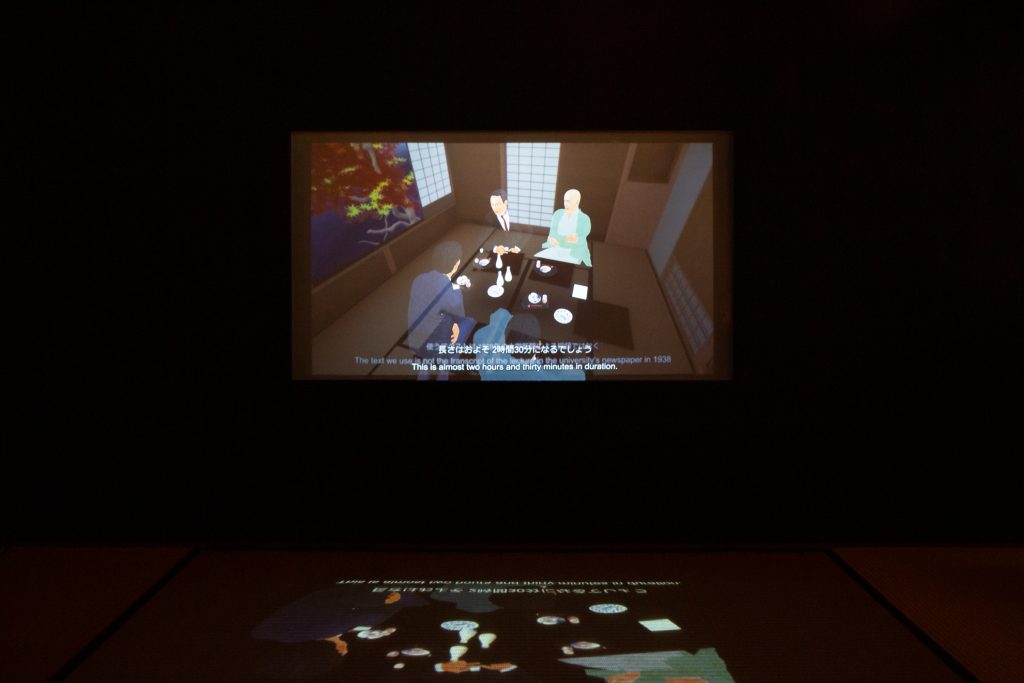

ちなみに、3つの空間は「左阿彌の茶室」、「監獄」、「空」という設定であり、CGアニメーションで作られた映像作品が上映されている。YCAMでは、「左阿彌の茶室」→「監獄」→「空」という順番で見るようになっていたようだが、京都芸術センターでは場所が分散しており、1Fの 南ギャラリーで「監獄」、2Fの制作室4で「空」、4Fの和室「明倫」で「左阿彌の茶室」が上映されていた。「左阿彌の茶室」と「監獄」には、それぞれ2種類の映像作品がある。京都芸術センターには、和室があるためちょうど「左阿彌の茶室」と近いシチュエーションを体験できることになるが、最上階の4Fにあり通常、最初に行く場所ではないため、YCAMとは異なる順序で見る人も多いだろう。

左阿彌の茶室@和室「明倫」 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

VR作品の展示場所は、「座禅室」とされ、「左阿彌の茶室」、「監獄」、「空」という3つの空間と、VR中にも「座禅室」があるため、合計4つの空間がVR上で統合されている。映像作品で3つの空間に分割されていた因果関係は、VR作品で結合された「建築空間」によって推測できる。一番重要なのは、映像作品では、歴史の外部として聞いていたにすぎないことが、VR作品では、渦中の登場人物に変容させられてしまうことだ。ゲーム的ともいえるが、その視点が主人公に固定されているわけではなく、強制的に憑依させられるため、むしろ新たな映画の形式に近いと感じた。その視点は、座る、立つ、寝るといった鑑賞者の動作によって「段階的に」切り替わる。

VR作品の中心は、「左阿彌の茶室」で開催された、京都学派「四天王」と言われた、西谷啓治(1900〜1990)、高坂正顕(1900〜1969)、高山岩男(1905〜1993)、鈴木成高(1907〜1988)の座談会「世界史的立場と日本」である。真珠湾攻撃の直前の1941年11月末に、現存する京都の円山公園にある料亭「左阿彌」において開催、『中央公論』に掲載され、若い知識人や学生たちに大きな反響を呼び、飛ぶように売れたという(反響を受け合計3回の座談会が開催される)。

左阿彌の茶室@和室「明倫」 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

この座談会は、西洋と中国、日本の文化的背景を論じながら、大東亜戦争(太平洋戦争)を肯定する内容だが、明治以降の急速な近代化の中で一通り技術や思想を吸収しつつも、西洋のような文化圏を築けないアジアと日本の現状が論じられている。今日においてもその問題系は抱えたままであり、解決されてないことは多い。『文学界』に掲載された座談会「近代の超克」とともに、京都学派が戦争責任を問われる元になっている。ホー・ツーニェンも、これらの座談会に関心を持ち、発話からテクスト化されたものを、再びCGによる身体と声優による声、VRという空間を与えて再演するということが、最初の着想だと思われる。

VR作品ではこの座談会の速記者であった大家益造の身体となっており、VR上の紙に右手に持たされたペンを動かすと、座談が始まり、手を止めると、1971年になって大家が発表した歌集『アジアの砂』を朗読する声が耳から聞こえてくる。当時を回想し、京都学派を和歌の形式を使って皮肉を込めた内容であり、瞬間的に戦後の声が聞こえてくることになる。

立つと、「左阿彌の茶室」から体が垂直に浮き上がる。下を見ると茶室と座談会の4人が小さくなっていき、屋根を超えて空にまで到達する。次第に雲が流れ、風の音が聞こえてきて、本当に空にいるような感覚となる。周りを見回すと、『機動戦士ガンダム』の量産型ザクを思わせるような赤い単眼の緑色のロボットの群れが左右に見え、その一員になっていることがわかる。自分の右手を動かせば、ロボットの持っている銃が見える。そこでペンが銃に、スーツから「モビルスーツ」に変わったことを知る。

空@制作室4 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

ここで聞こえてくるのは、1943年、学徒動員が拡大される時期に、京都帝国大学の公開講座で講演された田辺元の『死生』のテクストを朗読した声であり、「決死」の理論や神と国と人の一体化などが語られる。そこで、自分が学徒動員された兵士や、特攻隊の一員になっていることがわかる。ロボットは、ゼロ戦などの隠喩であろう。そして、その朗読を聞いていると次第に、ロボットの体がバラバラになっていき、自分がまとっていた「モビルスーツ」も同じように分解して、空中に散っていく。それが死の隠喩であることは言うまでもない。モビルスーツは、映画『機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙』で学徒動員された兵士が運転するザクから着想されたことは想像がつく。田辺は、この講演の終わりに涙を流し、懺悔の言葉を述べたという証言が、映像作品では紹介されている。

監獄@南ギャラリー 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

「左阿彌の茶室」から寝転ぶと、監獄の中に入れられている囚人になっている。陰鬱とした独房の床にはダニが這いまわり、捕らえられた三木清の『支那事変の世界史的意義』と戸坂潤の『平和論の考察』のテクストが聞こえる。刑務所の衛生環境が悪く、2人とも 疥癬と言われるダニの寄生による皮膚感染病により獄死している。2人は京都学派左派と呼ばれ、マルクス主義者であったこともあり投獄された。

左阿彌の茶室@和室「明倫」 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

そして、VRゴーグルを付けて一番最初に体験する「座禅室」では、京都学派の創始者ともいえる西田幾多郎が1938年に開いた公開講座『日本文化の問題』のテクストが読み上げられている。映像作品では、同年、西田は海軍大佐を通じて陸軍に接触し、東条内閣打倒と対米開戦に反対する秘密会合をしたとされ、公開講座との関連が指摘されている。

座禅室@大広間 提供:KYOTO EXPERIMENT 撮影=澤田華

京都学派が海軍と連絡を取り、起きてしまった戦争の軌道修正を図ったり、思想的な裏付けをしたり、新たな戦争を回避する方向性を探っていたことは確かであろう。ただし、苦肉の策としての思想的な裏付けが結果的に理論的な支柱となってしまったということになる。また、西田は晩年、東條英機の側近の依頼で大東亜共栄圏のための新しい理念を著しており、良くも悪くも禅を参照した西田自身の思想にも、新しいアジアの思想という種があったということだろう。

本作では、様々な声が解凍されているが、いっぽうで多くの検閲がなされ声が抑圧されていた。また、当時の為政者や被害者を含め、多くの当事者のテクスト化されていない声が隠されているといえる。陸軍と海軍との権力争いの中で、京都学派も矢面に立ちながら、修正的に動いていたことも確かである。それらは西洋と東洋、アジアと日本、陸軍と海軍、為政者と国民、加害者と被害者など、様々な葛藤の中で発された声であり、今日においては、より多くの「虚無の声」を引き出すためのトリガーと捉えるべきだろう。その中には、他でもない私たちも含まれている。ホー・ツェーニンは、京都学派を現在の視点で一方的に断罪するのではなく、複雑な背景を調べ上げ、バランス良く作品に仕上げており、多くの声を出しやすくしている。その態度が本作の精度を上げ、複雑な内容とは逆に意図がクリアになっている所以だろう。

日本は、第二次世界大戦で敗戦した後も、共同体の内部に同じような問題は抱えたままであることは誰しもが実感していることだろう。いっぽうで、西洋の近代は、今日、IT技術とグローバリズムによって拡大され、より多くの問題を生んでいることも確かである。その意味で、VR作品に身を置くことで、当時の時代を感じるとともに、より現代という時代を感じることになる作品であろう。実際、作品鑑賞の後、座談会を筆記したり、空を舞ったり、ダニの這う監獄に閉じ込められたりする感覚が鮮明に残っていることは大きい。現代アートにおいて、リサーチによる作品というのは、どうしても説明的になりすぎて、調査が綿密であればあるほど、作品を見たときに作家との距離を感じるという逆説もあったが、本作は綿密な調査と鑑賞体験を高いレベルで融合する一つの型を提示したといえる。