能装束の色彩分析

日本の色彩文化を牽引するのは、服飾と言っても過言ではない。聖徳太子の冠位十二階の色や平安時代の女房装束の配色である襲(重ね)の色目、江戸時代の歌舞伎の衣装、奢侈禁止令(贅沢の禁止)の下で繁栄した「四十八茶百鼠」といわれる地味な色のバリエーションなど、洗練された色彩文化が服飾を通して育まれてきた。

能は、公家と武家、禅などの文化が融合し、現在の日本文化の根幹となっている室町時代に発展した。とはいえ、能装束が今日のように豪華になったのは、世阿弥が猿楽の能を大成させて以降のことである。将軍など後援者から、褒美として下賜された衣装などが能装束として取り込まれていった。その後、応仁の乱で衰退したが、桃山時代に豊臣秀吉が庇護し華美な装束が作られていった。引き続き、江戸時代にも幕府によって庇護され、初期に式典歌舞劇「式楽」となり、中期には現在につながる能装束の体系が完成された。様々な時代を経て変化しつつも、能装束には、各時代の衣装の形式や古代から現在に至る日本人の感覚や世界観が継承されている。その色彩に秘められた法則を紐解いてみたい。

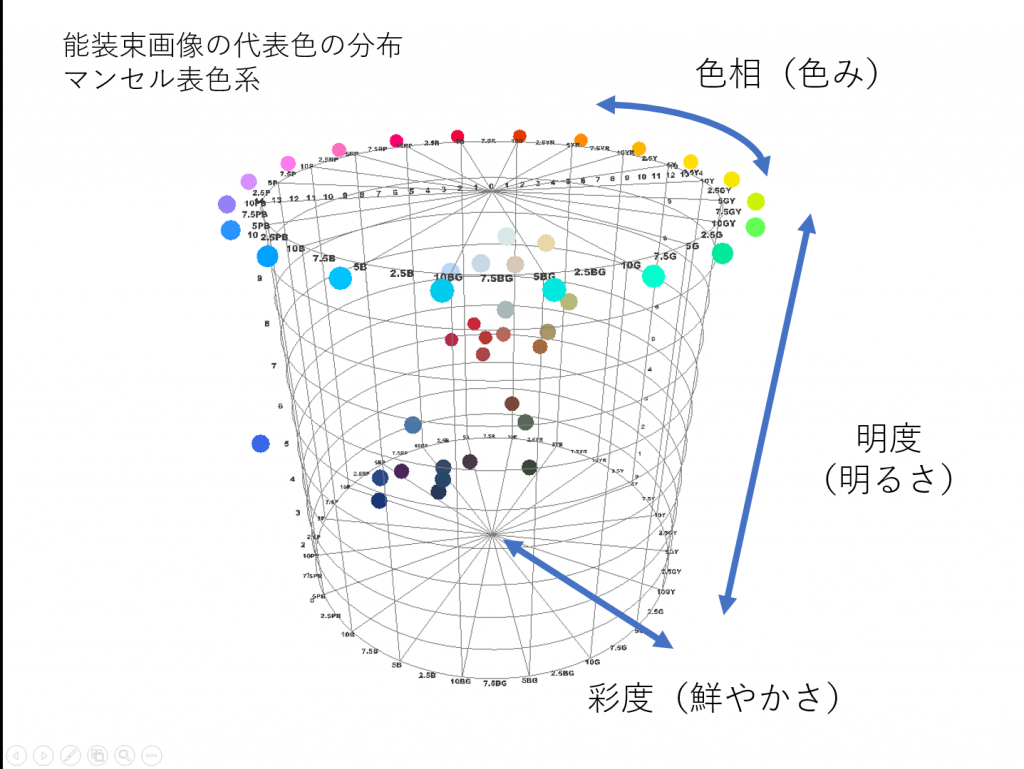

今回、30着ほどの能装束の画像を分析し、代表色や画素を色空間にプロットしてみた。色空間は、色の三属性といわれる色相(色み)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)を軸としたマンセル表色系を用いた。マンセル表色系の色空間は、円筒形をしており、円周が色相、高さが明度、半径が彩度で表される。それぞれ知覚的に等歩度(等間隔)の尺度になっている。

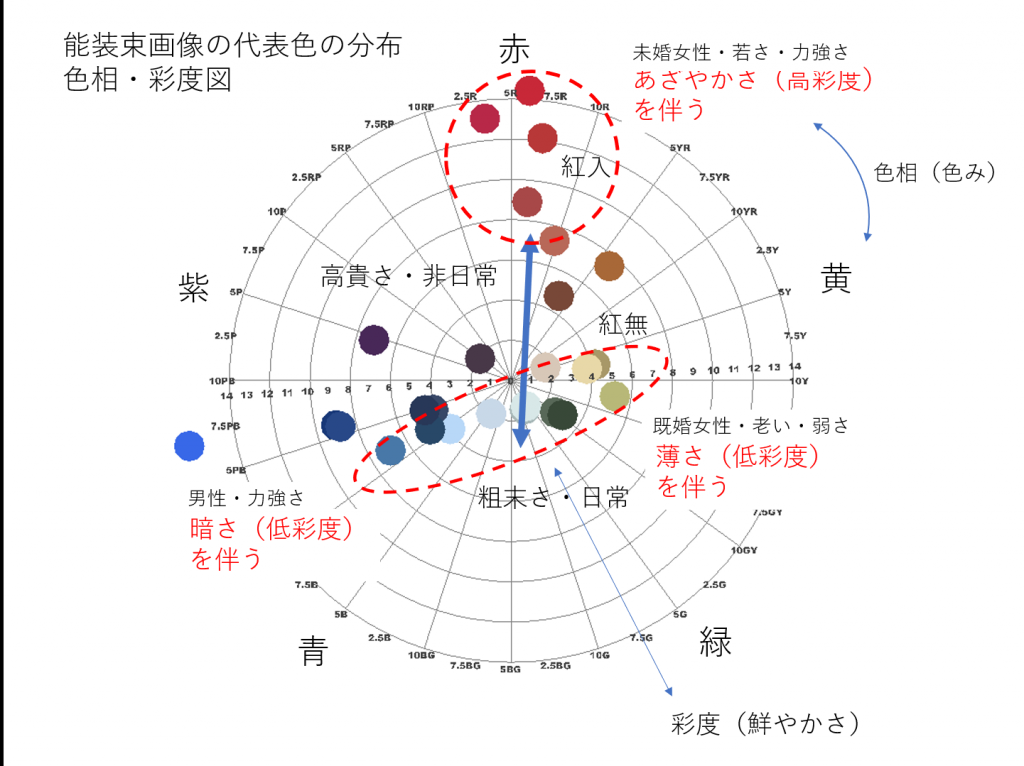

特に、明度軸を抜いた、色相・彩度図が、多くの方にもわかりやすいだろう。色相・彩度図の円は、右回りに赤・黄・緑・青・紫へと徐々に色相が変化し、中心部から外周にいくほど鮮やかになる。今回は講堂の床に拡大図を作り、能装束の画像をパネルに貼りにして、それぞれの代表色の位置に展示している。パネルの裏には色相・彩度図に各画像の画素をプロットしている。色相・彩度図におけるパネルの配置やパネル裏の画素の分布を見れば能装束の色彩の傾向がわかるだろう。

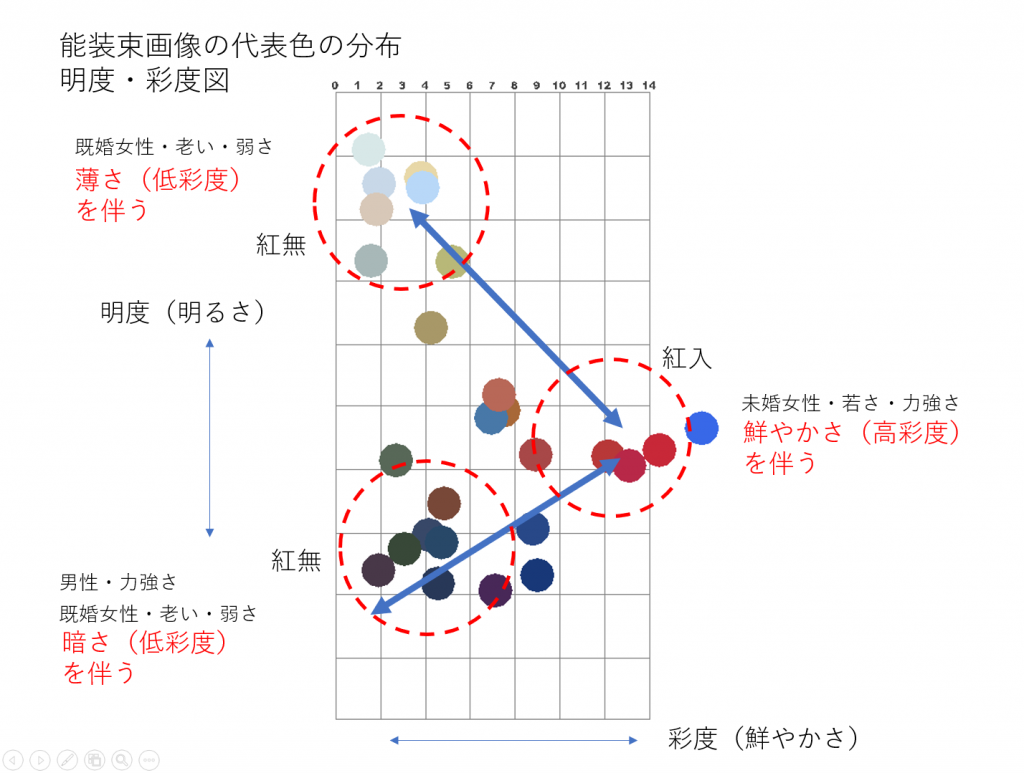

能装束は、紅入(いろいり)、紅無(いろなし)があり、色相においては紅(赤)があるかどうかが大きな区分けとなっている。赤は若い女性などに用いられる。女性が既婚になったり、中年、壮年になったりすると茶色などが用いられることから、鮮やかさが失われることが老いにつながっていることがわかる。

色相・彩度図でみると、能装束の色彩は大きく赤、青の色相に鮮やかな色が分布し、黄・緑は彩度が低い場合が多い。彩度の低さは、若さが失われると同時に、高貴さや非日常とは反対の卑賤や日常を意味する。

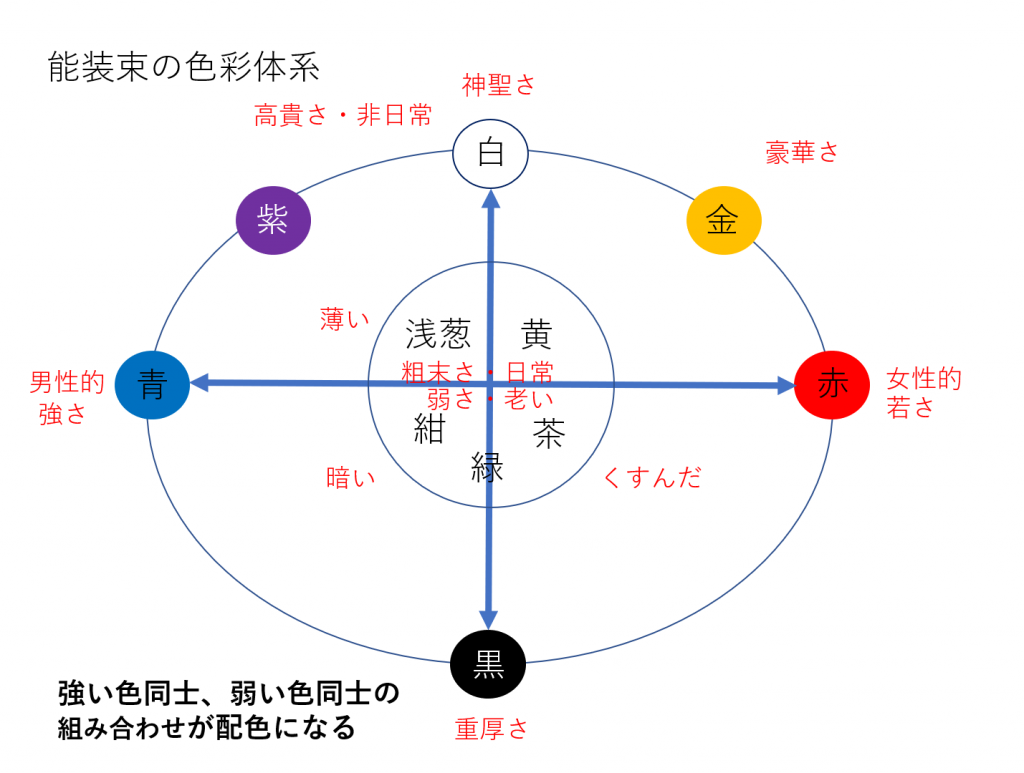

青に関しては、浅葱のような薄い色もある。しかし、薄いと彩度が低くなり、藍染めにおいては少ない回数で染めるため粗末さや日常性とつながっている。紫は古代中国では天上の色、天帝の色と畏敬されてきた特別な色であり日本でも最高位の色であったこと、紫染料の高価さ、赤と青という強い色の両方の要素を持つことなどから高貴な色となっている。

以上のような有彩色の体系とは別に、色みのまったくない無彩色の白や黒、あるいは光沢性を持つ金色なども、強い印象を与えるため、高貴さや力強さを表す。これらの若く・高貴な・力強い色は、お互い結びつき、段替(模様のブロックを一段ずつずらした意匠)などの配色に使われる。特に白は能において最高の色であり、神仏や天人などに使用され、襟など白を2枚使用する作品群が頂点となっている。

また、老いて・粗末な・弱い色もまた互いに結びつく傾向がある。そのことからも、強い色はより強く、弱い色はより弱く強調されるのが能装束の色彩の特徴の一つであろう。その原因として、ほとんど舞台美術や照明などがない能舞台において、演者の役割を色彩によってはっきり示す意味があると考えられる。室町時代から江戸時代にかけて、謡や囃子、舞という最小限の要素に加えて、相乗効果になるよう徐々に発達したのではないか。

能装束の配色は、対照的な配色を使用している場合もあるが、類似のトーン(明度・彩度の区域)で補色のような対照色相を使う西洋的な配色メソッドとは異なる。あるいは、灰色や茶色などの地味で弱い色の微細な変化で表現する江戸時代の町人の色彩文化とも異なる。

平安時代の襲の色目のように、配色のみで示すわけではないが、四季を取り入れるという点については共通点がある。ただ、能装束の場合、平安時代と違って、染織の発達によって、文様や図案を織り込むことで、四季や自然現象を表している。それに幾何学的な文様が効果的に組み合わされている。

冠位十二階、襲の色目に共通する陰陽五行説の配色の影響はあると言えるが、「アカ・クロ・シロ・アオ」の4色からなる古代日本の色彩観の影響も感じられる。「アカ・クロ・シロ・アオ」が、日が昇って暮れて沈んでいく「明暗顕漠」の状況を表しているように、日本の色においては時間の推移が重要である。それは四季や人生の時間の推移などにもつながっていく。さらに、人間の根源的な生理に基づいているようにも思える。

人間の色覚は、猿から進化して肌が露出したことによって、心身の状態を肌の色の変化で見分けるために発達したという説がある。具体的には、①血液量の増減、②血液の酸素飽和度の高低によって、肌の色は赤・黄・緑・青・紫など自在に変化していく。例えば、興奮している時は、血液の酸素飽和度が高くなり、肌は赤に変化する★1。心理学的には女性が赤の衣装を身に着けると性的に魅力的に見え、男性が着けると支配的に見え地位が高いと感じるという報告がある。赤いネクタイなどの着用はそれを応用したものだ★2。

つまり、人間の肌の色の変化は、体の状態を見分けるのに重要な情報であるため、敏感に識別できるように出来ており、それが今日の服飾文化にも大きな影響を及ぼしているのだ。能面のわずかな角度の変化で感情を表現するのも、人間の知覚の特性を上手く利用しているといえる。

能装束もまた、最小限の舞台装置と照明という環境下において、知覚や心理的な効果が最大限発揮されるように、人間の生理を基に工夫されてきたといえる。能装束の色彩は、様々なルールがあるが、よく観察すれば配役に対して知覚的、心理的なレベルで納得のいくように構成されていることがわかるだろう。

書き加えれば、能は猿楽をベースに、平安時代の文学を取り入れ、演劇化してきたという要素がある。今回、上演される「杜若」は「伊勢物語」の東下りを下敷きにした話だが、「源氏物語」や「平家物語」など、様々な古典の名場面が能の演目になっている。中でも東下りは、「源氏物語」と同様に、高貴な色の象徴である紫を想起する話である

「杜若」においても、紫は謡・能装束などによって舞台を染める色となっている。もっと言えば色自体が、現在/過去、現世・人/精・霊・仏をつなぐ鍵となっており、色の変化が悟りを導く仕掛けとなっている。「袖白妙の卯の花の雪の。夜も白々と。明くる東雲の浅紫乃。杜若の。花も悟りの。心開けて。」と東雲=杜若の紫が、白く明るくなることが、成仏を示すことになる。高貴な色、紫から神仏の色、白への変化である。

それは仏教的な世界観ともいえるが、日の運行を基にした古来の日本の色彩観や世界観と結びついているように思える。また、色は、古代日本においてにほひ(丹穂い・丹秀い)であり、嗅覚とつながっており、花との結びつきは深い。仏教における色は、肉体や物質的存在を表すし、音色など聴覚などとも結びついていく。このように、色は様々な感覚や物質を横断する性質を持っており、近代以降の視覚的な観点だけで分析すると見誤る可能性がある。

そして、能もまた何層にも奥行きがあり、鑑賞者の教養と感性によって、どこまでも深い発見が得られる階層構造になっている。今回、デジタル画像の色彩分析という現代的なアプローチをとることで、逆説的にそれだけではたどりつけない能と能装束に秘められている日本の色彩観や世界観が少しだけでも明らかになり皆様の発見のヒントになれば幸いである。

註

★1 「肌の内側を流れる血液がふだんより少なければ、肌は黄色っぽく見える。逆に血液の量が多いと、青みがかって見える。いつもより酸素飽和度が高いと、肌は赤みがかって見える。酸素飽和度が低いと、緑色を帯びているように見える。」マーク・チャンギ―ジー『ひとの目、驚異の進化』柴田裕之訳、インターシフト、2012年、p.35

★2 タルマ・ローベル『赤を身につけるとなぜもてるのか?』池村千秋訳、文藝春秋、2015年

パネルデザイン:谷本研

協力:佐々木能衣装

初出 みみききプログラム#2 素謡の会「うたいろあはせ」第1回 「能楽に秘められた色の世界」京都芸術センター、2018年5月13日