西京人 《アイラブ西京人-西京国大統領の日常》 東アジア文化都市2017京都 アジア回廊現代美術展 メインビジュアル

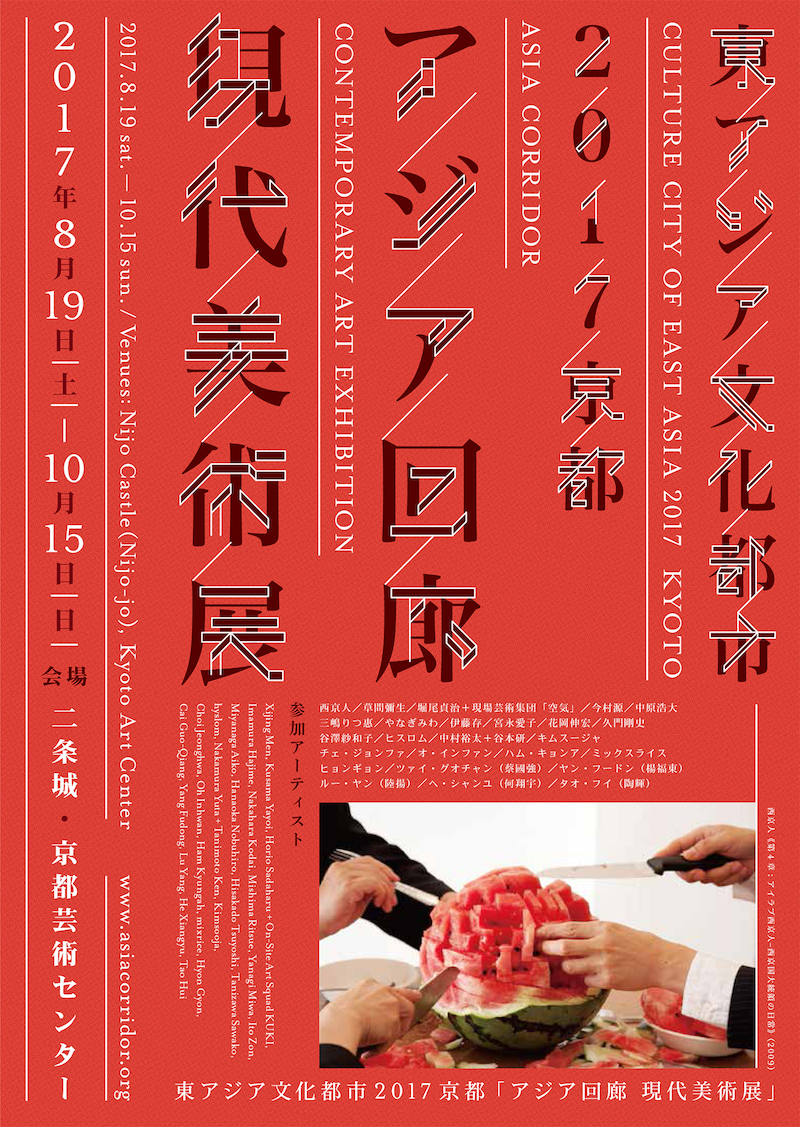

名称:東アジア文化都市 2017 京都「アジア回廊 現代美術展」

会期:2017年8月19日〜10月15日

会場:二条城、京都芸術センター

2017年の京都は、特別な熱気を帯びていた。日中韓の文化交流を促進する国家プロジェクト「東アジア文化都市」。その中核をなす「アジア回廊 現代美術展」が、古都の象徴的な二つの場所、すなわち徳川幕府の権勢を今に伝える世界遺産・元離宮二条城と、学び舎の記憶を留める京都芸術センターを舞台に幕を開けた。歴史の重みと現代の表現が真正面からぶつかり合うこの試みは、単なる美術展ではない。複雑な政治的緊張をはらむ東アジアの「いま」を背景に、アートがいかなる対話の回路(回廊)を拓きうるのかを問う、野心的かつ批評的な実践である。総勢25組のアーティストたちが織りなす表現の交差点に立ち、私たちは何を目撃するのだろうか。

概念の実験室―京都芸術センターにおける思索の断片

展覧会の導入路となる京都芸術センターは、元明倫小学校の校舎を保存活用した、国の登録有形文化財だ。子供たちの声が消えた教室、長い廊下、そして和室といった空間には、人々の営みの記憶が色濃く染みついている。この場所で展開される作品群は、その記憶と共振するように、よりコンセプチュアルで内省的な様相を呈している。

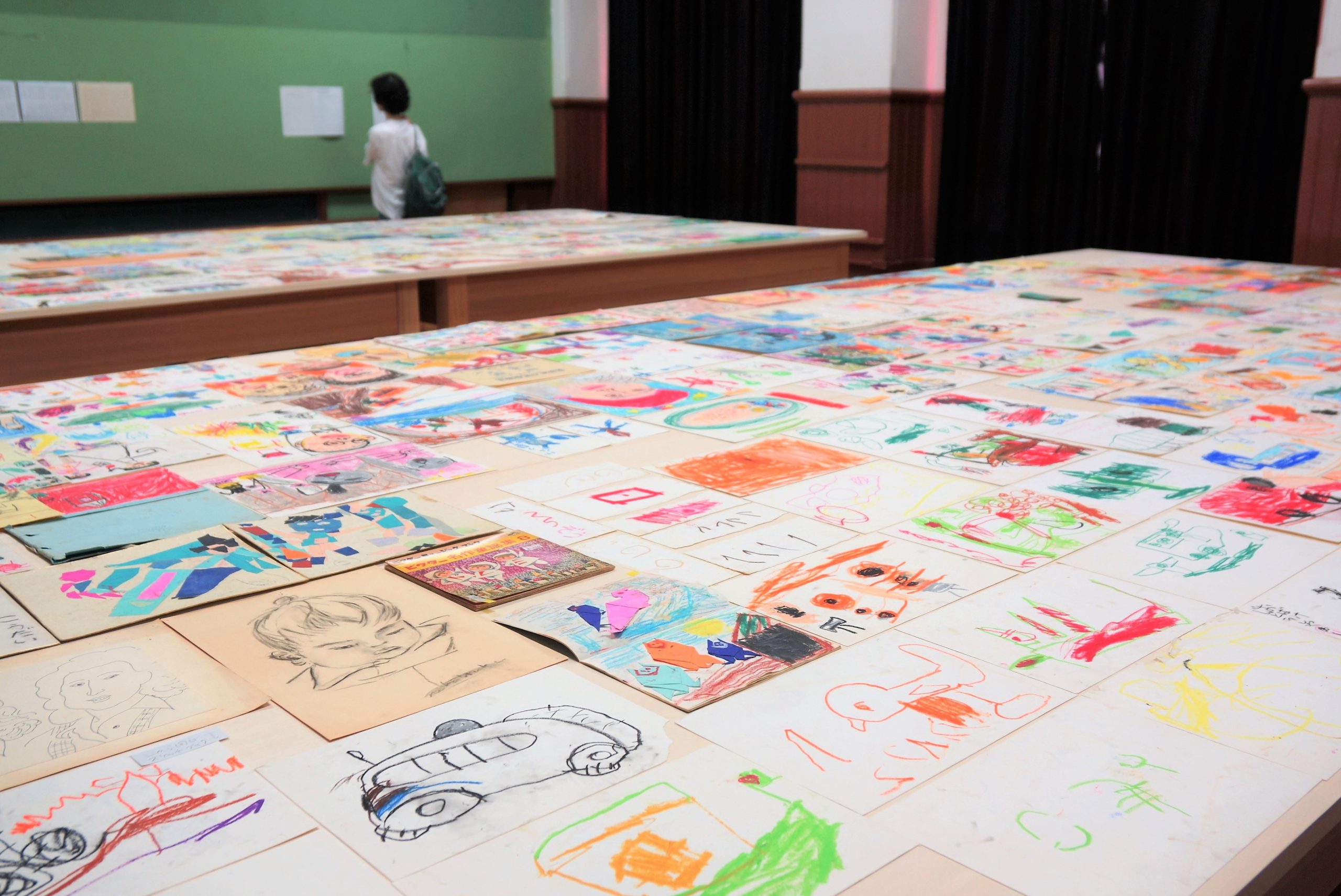

圧巻なのは、中原浩大の《Educational》である。三つの部屋を使い、作家自身が幼少期から高校時代までに描いた絵や制作物、果ては学習ノートや生い立ちの記までをも整然と陳列する。驚くべきは、これらが父親によって完璧に保管されていたという事実だ。一人の人間の成長の軌跡が、一種の「個人アーカイブ」として提示されるとき、それは単なるノスタルジアを超えて、美術という制度、教育というシステム、そして親子という関係性そのものへの問いへと昇華される。何が「作品」で、何がそうでないのか。その境界線を揺るがす本作は、作家の私的歴史を公の文脈に接続させる、力強いインスタレーションだ。

京都芸術センター/中原浩大《Educational》 美術という概念や制度にとらわれない活動を展開

一方、韓国のアーティスト、ヒョンギョンの絵画インスタレーションは、現代の混沌を体現する。歴史的文脈や文化的背景を大胆に飛び越え、異種多様なイメージが画面上で衝突し、融合する。その様は、情報が等価に流通するポスト・インターネット時代の視覚環境を象徴しているかのようだ。作品解説にある「混沌とした思想」とは、特定の意味や物語に回収されることを拒絶し、イメージの奔流そのものを提示しようとする作家の態度の表明であろう。それは、既存の価値観が絶えず揺らぎ続ける現代社会の不安と可能性を、同時に映し出す鏡なのである。

京都芸術センター/ヒョンギョン 絵画を中心にインスタレーションや映像、パフォーマンスを手がける

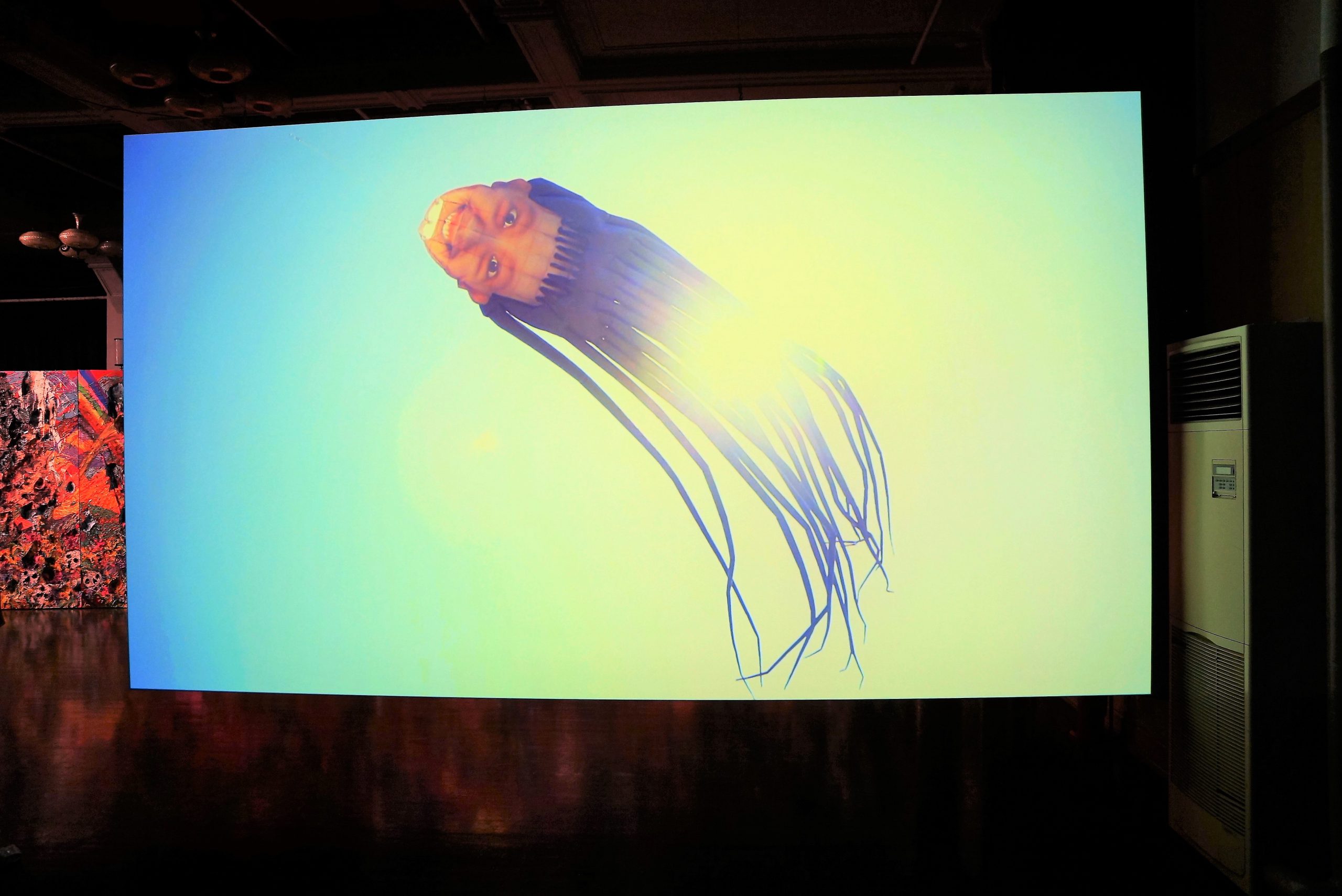

中国の若手、ルー・ヤン(陸揚)の映像作品《ルー・ヤンのゴンタウ・カイト》は、より挑発的だ。作家自身の顔を模した凧(カイト)の首が、あたかも呪術(ゴンタウ)によって切り離され、大空を舞う。グロテスクさと奇妙な解放感が同居するこの映像は、身体、ジェンダー、テクノロジー、そして精神世界といったテーマを、サブカルチャー的な美学と毒のあるユーモアで攪拌する彼女の作風を端的に示している。常識や規範に対するアイロニカルな視線は、鑑賞者の生理的な嫌悪感すらも作品の構成要素として取り込み、私たちの内なる固定観念を揺さぶるのだ。

京都芸術センター/ルー・ヤン(陸揚)《ルー・ヤンのゴンタウ・カイト》 カイトの顔は作家自身

この会場で、静謐ながらも強い印象を残すのが、京都を拠点とする今村源の《モノにならないやりかたで》だ。和室という日本的な空間に、注意深く観察しなければ見過ごしてしまうような、ささやかな介入が施されている。例えば、一見すると何の変哲もない箪笥が、実は微かに揺れ動くシーソーになっている。日常的なオブジェクトに最小限の操作を加え、その存在や機能の「意味」をずらす。その繊細な手つきは、私たちがいかに多くの物事を無意識に見過ごしているかを気づかせる。それは、効率や生産性とは無縁の「モノにならない」行為を通して、日常の裏側に潜む詩情や世界の別の貌を垣間見せる、知的な企みなのだ。

京都芸術センター/今村源 《モノにならないやりかたで》 日々の生活の中にあるものをモチーフとしたユーモラスな作品を通して、見る者へ日常と表裏一体にある別の世界を想わせる

権力と美の対話―二条城に響き合うアートの言霊京都芸術センターの思索的な空間から、徳川家の栄枯盛衰の舞台である二条城へと歩を進めると、アートと鑑賞者の関係性は劇的に変化する。国宝・二の丸御殿の荘厳な建築、広大な庭園、そして分厚い石垣と堀。この圧倒的な「場」の力学に対し、アーティストたちはいかに応答し、あるいは抵抗するのか。ここでは、アートが歴史的権威という巨大なコンテクストと対峙し、緊張感に満ちた対話が生まれる。

その最たる例が、中国を代表するアーティスト、蔡國強(ツァイ・グオチャン)の《盆栽の舟:東アジア文化都市2017京都のためのプロジェクト》だろう。二の丸御殿と台所(清流園)の間に、巨大な舟が鎮座している。それは無数の岩石によって支えられ、船上には5本の松が天に向かって伸びる。この舟は、前年の「東アジア文化都市」奈良会場で、東大寺の池に浮かべられたものだ。歴史的建造物から別の歴史的建造物へと「漂着」した舟は、それ自体が時間と空間を旅する存在となる。火薬を用いたドローイングで知られる蔡だが、ここでは自然物(岩、松)と人工物(舟)を組み合わせ、破壊と創造、悠久の自然と人間の営みといった壮大なテーマを、記念碑的なスケールで現出させている。城の権威に臆することなく、同等のスケール感で対峙するその様は、まさに圧巻の一言に尽きる。

二条城/ツァイ・グオチャン(蔡國強) 《盆栽の舟:東アジア文化都市2017京都のためのプロジェクト》 二の丸御殿と台所の間に出現

二条城/ツァイ・グオチャン(蔡國強)と作品

対照的に、韓国のチェ・ジョンファは、権威を軽やかに、そしてユーモラスにずらしてみせる。プラスチック製の安価な日用品などを多用し、韓国の高度経済成長が生んだ俗なる美学を探求してきた彼の手にかかると、二条城は祝祭的な空間へと変貌する。オープニング会場に設置された《フルーツの木》は、色とりどりのバルーンの果物がたわわに実り、呼吸するように膨らんだり萎んだりする。

二条城/チェ・ジョンファ 《フルーツの木》

また、城内の別の場所では、キッチュな緑色の食器やザルを積み上げた塔《アルケミー(錬金術)》が出現する。歴史の権威と現代の大量消費文化という、本来相容れないはずの要素が並置されることで、私たちの価値観は心地よく攪拌される。彼の作品は、芸術と非芸術、聖と俗の境界線を溶解させ、アートが持つべき自由と遊びの精神を謳い上げるのだ。

二条城/右はチェ・ジョンファ《アルケミー(錬金術)》、左は草間彌生《無限の網のうちに消滅するミロのビーナス》

そして、日本が世界に誇る巨匠、草間彌生もまた、この歴史的空間に自身の宇宙を刻印する。二条城の由緒ある空間に置かれた《無限の網のうちに消滅するミロのビーナス》は、西洋古典彫刻の象徴であるミロのヴィーナスを、彼女の代名詞である「無限の網」のパターンで覆い尽くしたものだ。強迫的なまでの反復によって対象を覆い、その輪郭を消滅させて自己のヴィジョンに同一化させるこの行為は、草間の芸術の根幹をなすものだ。歴史的権威の象徴である城の中で、さらに西洋美術の権威の象徴であるヴィーナスを自身の網で絡めとる様は、あらゆるヒエラルキーを無化し、ただひたすらに「草間ワールド」を拡張していくという、揺るぎない意志の表明に他ならない。

若手作家もまた、この「場」と真摯に向き合う。谷澤紗和子の《容》は、陶器に貝殻を埋め込んで焼成したオブジェで、どこかアニミズム的な、原始的な生命の気配を放つ。城の薄暗い空間に置かれたそれは、まるで古の時代からそこに潜んでいたかのような不気味さと懐かしさを同時に喚起する。歴史の光の部分だけでなく、その影に潜む名もなき者たちの魂を呼び覚ますかのようだ。

二条城/谷澤紗和子 《容》 懐かしいようでどこかしら恐ろしい谷澤のオブジェは、様々な感情を喚起させることで観る者を作品世界に引き込む。顔のように見える部分は貝殻を陶器にはめ込んで焼成したもの

また、ヴェネツィアを拠点に活動する三嶋りつ惠のインスタレーション《光はいつでもそこにある》は、二条城の広大な堀の水面を作品の舞台とした。ヴェネツィアのガラス職人と協働で制作されたという約600個の透明なガラスのオブジェが、水面に浮かべられている。それらは風に揺らぎ、太陽の光を反射し、あるいは雨粒を受け止め、天候や時間によってその表情を刻一刻と変え続ける。城の堅固で不変的なイメージに対し、ガラスという壊れやすく、移ろいやすい素材で応答する。それは、歴史という大きな物語の中にも、常に流動的で、はかない瞬間の美が存在することを、詩的に示唆しているのである。

二条城/三嶋りつ惠 《光はいつでもそこにある》 二条城の堀に着想を得た作品

断絶を超えて、文化は回廊を渡る政治的な言説が国家間の溝を強調しがちな2017年の東アジアにおいて、「アジア回廊 現代美術展」が果たした役割は計り知れない。本展は、日中韓のアーティストが一堂に会する単なる「祭典」に留まらず、アートが歴史や権力、そして互いの文化とどのように対話しうるかを示す、批評的なプラットフォームとして機能した。

世界遺産・二条城という強固な歴史的文脈に対し、蔡國強が壮大なスケールで、チェ・ジョンファが軽やかなユーモアで、草間彌生が圧倒的な自己の宇宙で応答した様は、現代アートが持つ介入の多様な可能性を鮮やかに提示した。一方で京都芸術センターでは、より内省的でコンセプチュアルな作品群が、個人の記憶や現代社会の様相を繊細に映し出し、鑑賞者自身の知覚や思考を深く刺激した。

この展覧会は、政治が作り出す断絶とは異なるレイヤーに、文化的な「回廊」を確かに築き上げた。それは、互いの違いを認識しつつも、表現を通じて共鳴し、思考を交わすことの可能性を力強く示した、2017年の日本のアートシーンにおけるひとつの達成であったと言えるだろう。

展覧会フライヤー

初出:KANSAI ART BEAT 「時の回廊、魂の交差点:『アジア回廊』が拓く東アジア現代美術の地平 「東アジア文化都市 2017 京都 アジア回廊 現代美術展」 2017年8月20日公開

http://www.kansaiartbeat.com/kablog/entries.ja/2017/08/asiacorridor_2017_kyoto.html (掲載サイトは閉鎖)

————————————————————–

東アジア文化都市2017 京都「アジア回廊 現代美術展」 https://asiacorridor.org/