笹埜能史 展 「-ナマケモノローグ-」

会期:2025年6月30日(月)~7月12日(土)

会場:Gallery H.O.T

2025年6月30日から7月12日にかけて、大阪・西天満のGallery H.O.Tにて、笹埜能史(ささの よしふみ)による個展「ナマケモノローグ」が開催された。本展は、作家が同ギャラリーで実に11度目となる発表の場だ。前年に宝塚市立文化芸術センターで発表された〈ナマケモノガタリ-SLOTHEATER-〉(sloth/ナマケモノ+theater/劇場)の続編にあたり、そこで語り残された「SLOTHANATOS」(sloth/ナマケモノ+thanatos/死)というテーマを、より凝縮されたかたちで展開する試みである。

現代美術家 笹埜能史のプロフィール

笹埜能史は1954年生まれ、兵庫県宝塚市を拠点に活動する現代美術家である。大阪教育大学美術科を卒業後、長らく図工教員として教育現場に身を置いてきた。笹埜の作品世界は、常に個人的な記憶や日常の断片から出発する。だがその眼差しは単なる内向に留まらず、指先の微細な営みや空間全体を巻き込む大胆なインスタレーションを通して、私的なモノローグ(独白)を普遍的な問いへと開いてきた。

本展で作家は、ギャラリーを「窮屈な石棺」に見立て、巨大なナマケモノのバルーンを「鎮座」させ、その周囲に「副葬品」としての3つの小作品を配置した。この巨大と微小、生と死、記憶と忘却が交錯する構成を通して、笹埜は何を語ろうとしたのか。展示された作品群を手がかりに、その深層を読み解きたい。

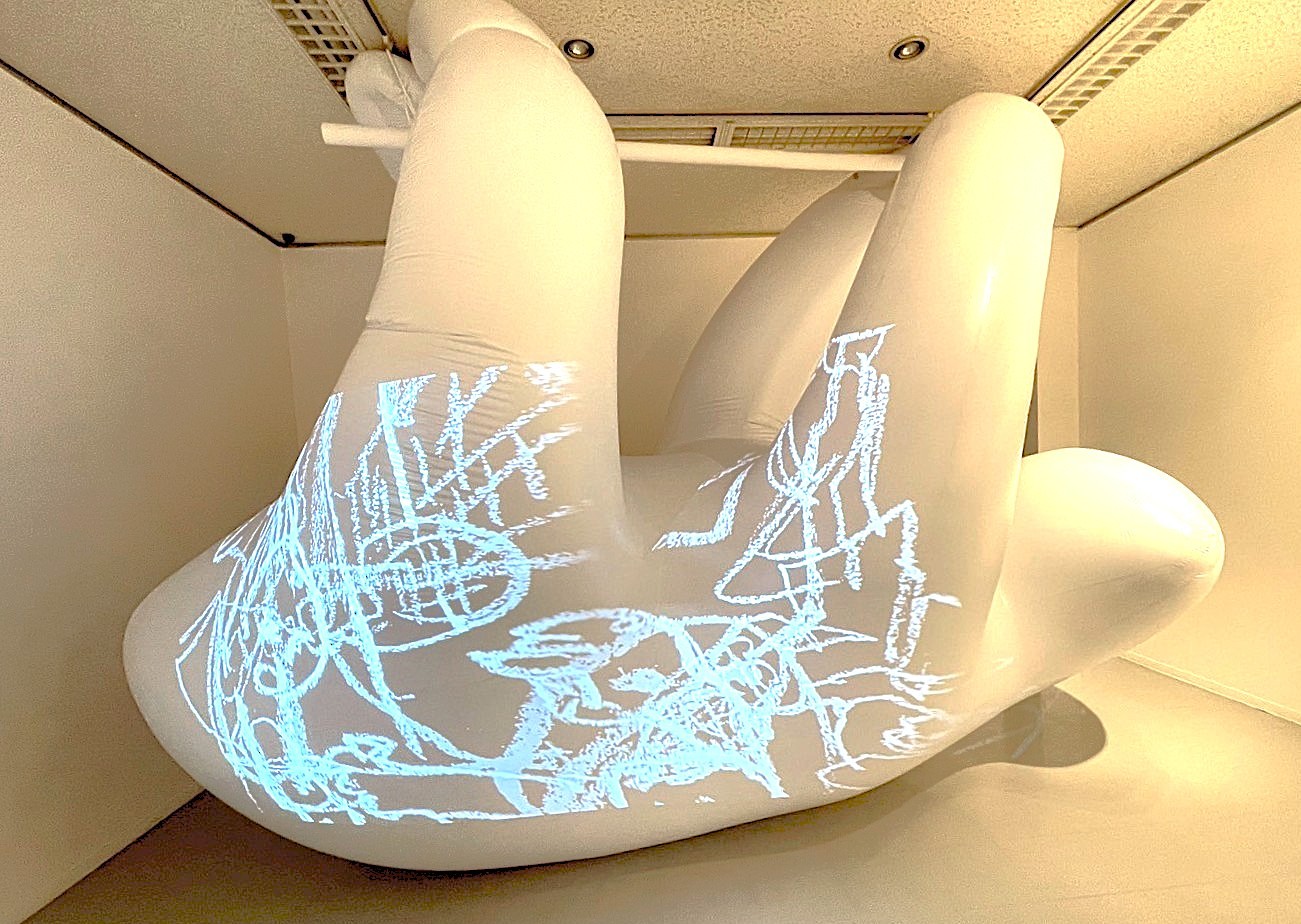

展覧会会場にて 《大樹懶(大ナマケモノ)》

第一章:石棺に横たわる巨体 – 《大樹懶(大ナマケモノ)》と死の寓意

展覧会場で鑑賞者を迎えるのは、空間を圧するほどの存在感を放つバルーン作品《大樹懶(大ナマケモノ)》である。天井と床の間に「ぴちっと収まった」その白い巨体は、物理的な圧迫感と同時に、ある種の滑稽さをもたらす。本作は、前年の展覧会で6mの天井から吊り下げられたインスタレーションの変奏であり、かつて宙に浮いていたナマケモノが地上に引き寄せられ、限定された空間に押し込められたことで、その意味合いはより凝縮され、閉塞的で内省的なものへと深化している。

作家がこの空間を「石棺」と呼ぶとき、ナマケモノは単なる怠惰の象徴であることをやめる。それは、死(タナトス)の気配をまとった巨大なモニュメントとなる。笹埜は、ナマケモノの先祖とされる一万年前に絶滅した巨大哺乳類メガテリウムに言及し、「何事にも巨大、肥大化こそ滅びの前兆かもしれない」と展覧会テキストに記す。この言葉は、現代文明の際限ない成長主義への批評として響く。柔らかく頼りないバルーンという素材でできたこの巨大な「死の予感」は、堅固なイデオロギーではなく、いつか萎み消えゆくはかない存在として私たちの前に横たわっているのだ。

さらに注目すべきは、そのなめらかな白い腹部に投影されるドローイングの映像である。作家によれば、これは「眠りながら(目を瞑り)描いた」個人的な記憶のシーンだという。巨大でパブリックなスケールを持つ彫刻的身体に、無意識の領域からすくい上げられた極めてプライベートな記憶が上書きされる。この二重構造は、公的な歴史の陰で常に個人の記憶が息づいていることを示唆する。巨大な「死」の沈黙の中で、個人の内なる「生」の記憶が明滅するこの《大樹懶》は、本展全体のテーマを包括する、巨大な問いかけそのものなのである。

第二章:指先の考古学 – 微細なオブジェに託された記憶

巨大なナマケモノが見下ろす「石棺」には、対照的に「副葬品」としての微細なオブジェが納められている。「紙縒(こよ)る」「ちねる」「編む」という、原始的ともいえる手仕事を通して、笹埜は記憶の断片や廃棄されるはずだった物質に新たな生命を吹き込む。

他者への共感 – 《両面テープの人形》

壁際に展示されたアクリルケースには、両面テープをひたすら「紙縒(こよ)り」、輪状に積み上げて作られた小さなオブジェ群が収められている。この作品の出自は、笹埜の教員時代の記憶に遡る。授業中、不機嫌なまま机に突っ伏していた生徒が残したという「小さなシアター」。作家はその行為を「真似て制作」することで、言葉にならなかった生徒の内心を追体験しようと試みる。

《両面テープの人形》

ここでの「こよる」という行為は、単なる造形作業ではない。作家が指摘するように、それは七夕の短冊をつなぐ「神事(かみごと)」にも通じる、祈りや浄化にも似た整えの作法である。執拗な反復行為は一種の瞑想であり、断絶されたコミュニケーションを回復させようとする儀式のようだ。作家がこの手仕事の産物を「3Dプリンターのそれを連想させる」と展覧会テキストに記している点は興味深い。データから自動的に積層される3Dプリンターと、記憶と身体を通して時間をかけて積層されるこのオブジェ。後者には、非効率な時間と身体の痕跡、そして他者への共感という、機械には決して再現できない価値が刻み込まれている。

《両面テープの人形》

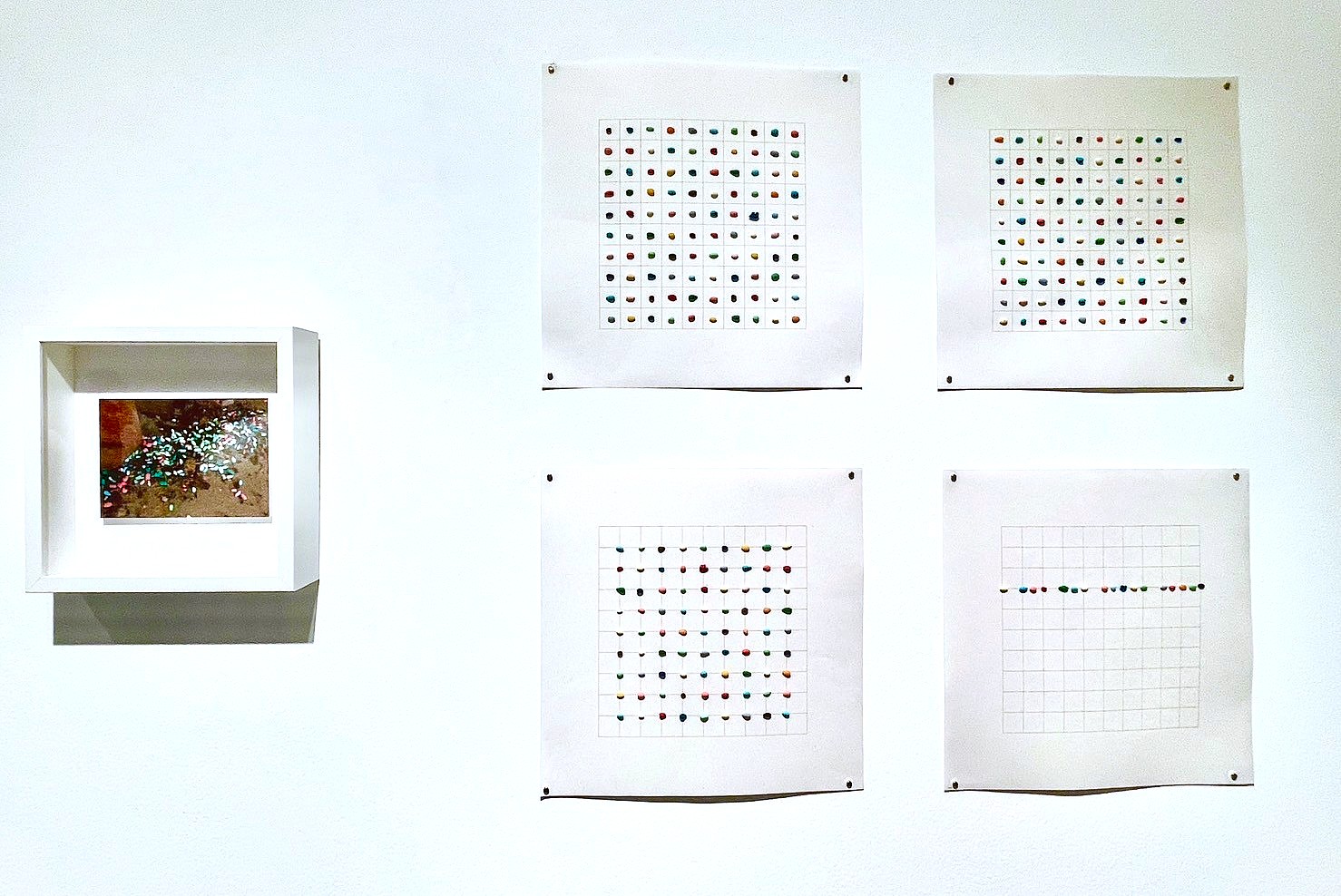

美醜の彼岸 – 《Cockroach Dropping》

本展で最も挑発的な作品が、《Cockroach Dropping》だろう。壁にかけられた写真には、カラフルで小さな粒が散らばる、一見愛らしくも美しい光景が写る。だが、その正体が「図工室裏資材置き場」で固まったポスターカラーをゴキブリが食べた糞であると明かされたとき、鑑賞者の抱いた「可愛い」という感覚は根底から覆される。

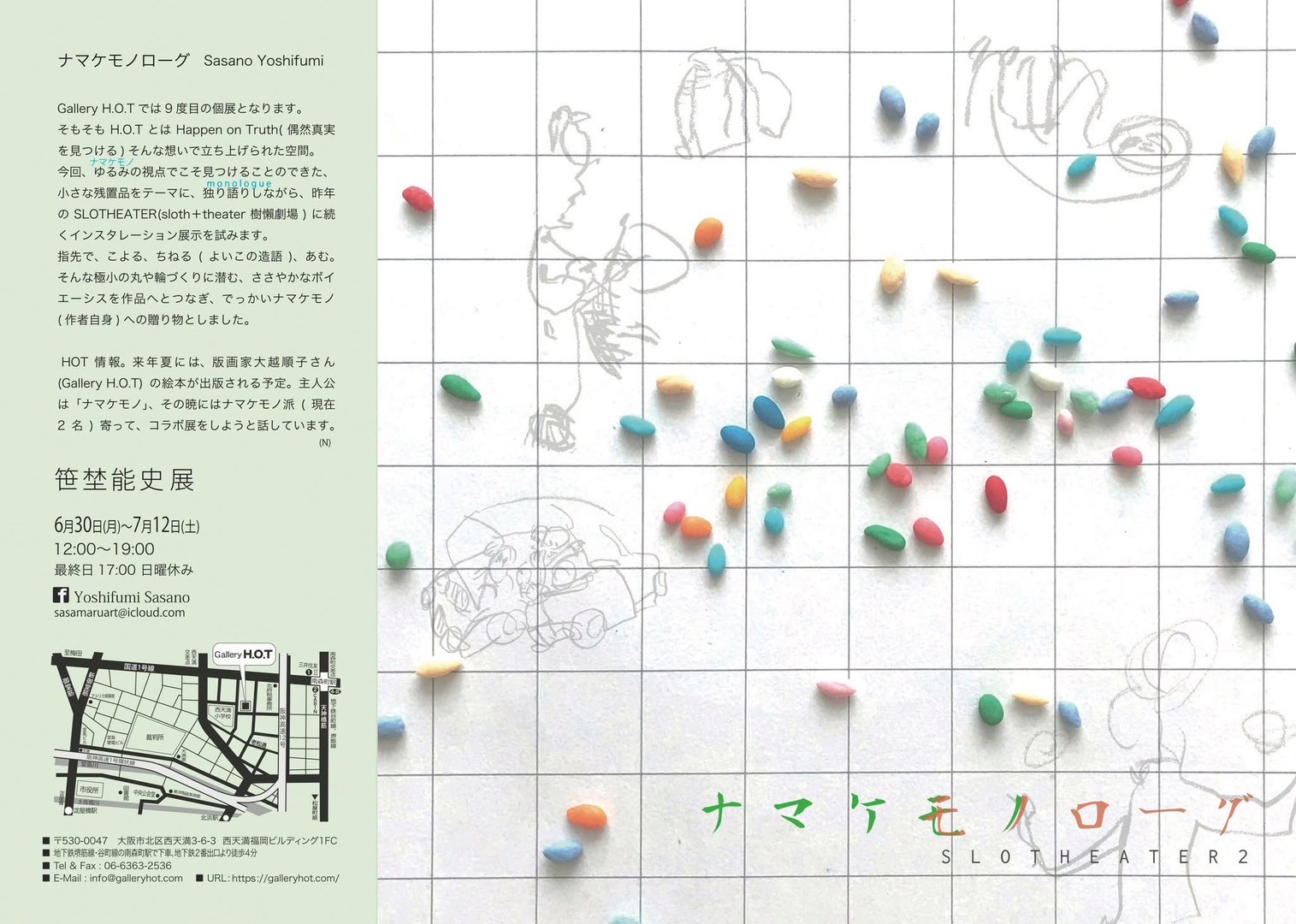

展覧会DM

《Cockroach Dropping》

笹埜は、この美醜の価値が反転する瞬間の「きれいとそうでない感覚が同時に訪れた」経験を、作品として差し出す。彼はさらに、この糞の形状が米粒を連想させるとして、小麦粘土を指先で「ちねって」糞を模倣したオブジェを制作する。ここで「ちねる」という行為は、かつてテレビ番組で見たという、無人島で小麦をちねって擬似米を作る生存のための根源的な営みと重ねられる。最も忌み嫌われるもの(糞)と、生命の糧(米)。この二つが「ちねる」という指先の創造行為によって結びつけられるとき、私たちの衛生観念や価値基準は大きく揺さぶられる。作家が座右の銘とするフランスの詩人ランボーの「僕なんかクソ喰らえ」(※1)という言葉は、既成の価値体系への反逆であり、あらゆるものを創造の糧とする芸術家の貪欲さの表明に他ならない。

《Cockroach Dropping》 (比較、部分拡大)

記憶の織り直し – 《ポイ、編む》

記憶の再生と創造のプロセスを最も詩的に象徴するのが、《ポイ、編む》であろう。クローゼットに半世紀近く眠っていた亡き母の形見である手編みのチョッキ(ベスト)を、笹埜は「ほどく」ことから制作を始める。技術を持たない自分が「編む」を知る術は「ほどく」しかない、という逆説。糸をほどく行為は、母の指先の記憶、編み癖、費やされた時間を解体し、過去を分析する作業である。波状の癖が残った毛糸は、まさに記憶の物質的な痕跡だ。

《ポイ、編む》

作家はその解体された記憶の糸を使い、金魚すくいの「ポイ」の輪にネットを編み込んでいく。「ポイ」はすぐに破れてしまうはかなさ、使い捨てられるものの象徴であり、作家自身をも表す。その円環はドリームキャッチャーを連想させ、悪夢を捉え、記憶を濾過する装置となる。はかない骨格に個人的な記憶の糸を編み込み、新たな形を与える行為は、失われたものへの追悼(モーニング・ワーク)であり、喪失を乗り越えようとする創造的な試みである。

興味深いのは、AIの音声入力に「ポイ編む」と何度も語りかけると、時折「ポエム」と誤認識されたというエピソードだ。反復的でとつとつとした手仕事が、意図せず詩的な領域へと接続される瞬間。それは、芸術創造の本質を突く出来事と言えよう。

ベストに刺繍した笹埜氏のお手製「ナマケモノ」。作家いわく「まるで、世界最悪の修復と言われたスペインの『さるのキリスト』みたい」と

生産なき創造の彼方へ

笹埜能史の「ナマケモノローグ」は、巨大な「死」の寓意と、それに寄り添う微細な「生」の証しの対話によって構成された、重層的な思索の空間であった。巨大なナマケモノが象徴する抗いがたい運命や社会的圧力に対し、作家はただ指先を動かし続ける。廃棄されるもの、忘れ去られた記憶、忌み嫌われる存在を拾い上げ、それらに新たな物語を与えるその営みは、効率や生産性という現代の価値基準から最も遠い「怠惰」なものに見えるかもしれない。

しかし、笹埜の提示する「ナマケモノ」的なあり方は、決して単なる無為ではない。それは、目的論的な活動から意識的に距離を置くことで初めて可能になる、深く内省的な創造のあり方、いわば「積極的怠惰」とでも呼ぶべき芸術的態度である。彼は、個人的な記憶の深部(モノローグ)を掘り下げることで、鑑賞者一人ひとりが抱える生と死、記憶と忘却といった普遍的なテーマに触れる回路を開くのだ。

ー 誠実と巫山戯(ふざけ)は矛盾ではなく、柔らかさの証左、絶望の回避装置 ー

展覧会テキストの末尾に記されたこの言葉は、笹埜能史の芸術の本質を物語っている。彼の作品世界では、シリアスな死生観と軽妙なユーモアが矛盾なく同居する。このしなやかで「柔らかい」態度こそが、圧倒的な現実の前で絶望することなく創造を続けるための知恵であり、力なのである。笹埜能史は、自らの指先に宿る微細な力によって世界の大きな物語に静かな抵抗を試みる。その独白は、我々が生きる世界の、見過ごされた真実を確かに照らし出していた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注釈(※1)

19世紀フランスの天才詩人ランボーは、既成の価値観や自己すら否定し、詩と生を根底から覆そうとした。彼の精神を象徴するのが「僕なんかクソ喰らえ」という姿勢である。それは自己否定と世界への反逆を通じて、新たな表現の地平を切り拓こうとする挑戦の言葉である。

■参考情報

• 笹埜能史展 ナマケモノガタリ-SLOTHEATER-, 宝塚市立文化芸術センター,(2025年8月4日最終確認)

https://takarazuka-arts-center.jp/post-exhibition/post-exhibition-5862/

• 笹埜 能史 – コンテンポラリーアートギャラリーZone,(2025年8月4日最終確認)

http://artgallery-zone.com/back2020/zone/artist/sasano.htm

• 展覧会DM、および展覧会テキスト(会場にて配布)

■ギャラリー紹介

Gallery H.O.T(大阪市北区西天満3-6-3 福岡ビルディング1FC)

2001年開廊。絵画、版画、立体、インスタレーションなど多様な現代美術を紹介し、商業主義に偏らず作家と観者の思想的出会いを志向する場。Gallery H.O.T の名前には “H.O.T=Happen on Truth(偶然真実を見つける)” という意味が込められており、“ホットな芸術と人との新たな出会いを通して、プラスのシナジー効果を生み出す空間” という役割を目指している。