茨木市福祉会館(オークシアター)

展覧会タイトル:ライフライン

会期:2025年9月12日-10月5日

場所:茨木市福祉文化会館(オークシアター)

企画:福元崇志(国立国際美術館)

終わりから始まる場所

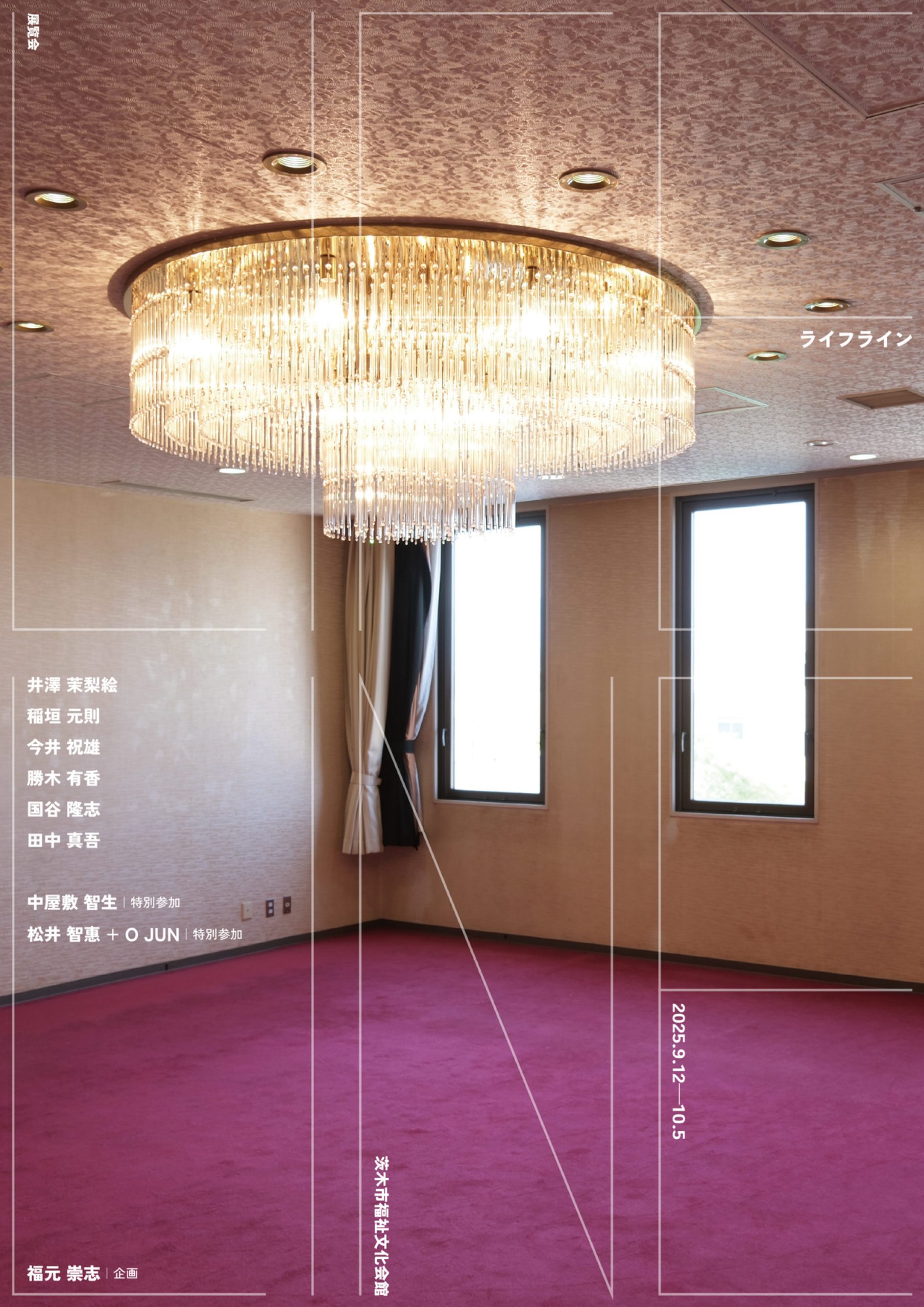

大阪府茨木市に静かに佇む「茨木市福祉文化会館(オークシアター)」。シアター、ギャラリー、市の水道部、和室、楽屋、社会福祉協議会のオフィス、そしてシャンデリアが輝くパーティーホールまでをも内包した、類稀なる多目的施設である 。市民の生活インフラを支え、文化的な営みの舞台となってきたこの場所が、今、取り壊しの時を待っている 。その命脈が尽きようとする刹那、建物全体を舞台として開催されたのが、展覧会「ライフライン」だ。

2025年9月12日から10月5日まで開催された本展は、福元崇志の企画のもと、この特異な場所の過去と現在に思いを馳せ、「線を引く」という根源的な行為を問い直す野心的な試みである 。参加したのは、井澤茉梨絵、稲垣元則、今井祝雄、勝木有香、国谷隆志、田中真吾、そして特別参加の中屋敷智生、松井智惠+O JUNという、世代も表現も異なるアーティストたちだ 。彼らは、間もなく失われるこの建物の記憶を呼び覚まし、その躯体に新たな線を刻み込むことで、アートが持ちうる批評性と可能性を力強く提示した。本稿では、この稀有な展覧会が私たちに何を見せ、何を問いかけたのかを、各作品と空間との対話を通して深く掘り下げていきたい。

会場の記憶と「線を引く」ことの多義性

本展のタイトル「ライフライン」は、かつて市の水道部を擁し、文字通り市民の生活インフラを担ってきたこの建物の歴史と、その役目を終えようとしている現在の状況とを見事に重ね合わせている 。企画者の福元が指摘するように、「線を引く」という行為は、何かと何かを区別する「線引き」であると同時に、水道管のように何かと何かを連結する行為でもあるという二重性を持つ 。分断と接続。この表裏一体のテーマは、用途ごとにパーティションで区切られながらも、一つの建物として機能してきた福祉文化会館そのものの構造とも響き合う。

アーティストたちは、この場所が持つ複雑なコンテクストに応答し、館内の駐車場、オフィス、ホール、楽屋といった多様な空間に作品を展開した。それは単なるホワイトキューブでの展示とは一線を画す、サイトスペシフィックな実践の連続であった。床の染み、壁の傷、今は使われなくなった部屋の空気、それらすべてが作品の一部となり、鑑賞者は建物全体の記憶を辿るように、アートの「線」を巡ることになる。

物質と非物質のあわい—破壊と創造の線描

4階の元オフィス空間では、田中真吾が火という根源的なエネルギーを用いて、物質の破壊と創造のプロセスを可視化していた。立方体状に束ねた紙を燃やした《trans (cube #09)》や《trans (cube #11)》は、その焼け焦げた残骸が、禍々しくも美しい有機的なフォルムを生み出している 。彼の作品における「線」とは、火が物質を舐めるようにして刻んだ焦げ跡であり、自然の力と作家の人為とがせめぎ合う境界そのものだ。

田中真吾 《trans (cube #11)》 2020

特に圧巻だったのは、壁面いっぱいに展開された《transtructure》シリーズと、天井に松脂の煤で描かれた《ephemeral (LIFE LINE)》である。破壊と再構築を繰り返すことで、支持体である骨組みと画面の関係が複雑化していく《transtructure》は、まさに本展のテーマである「分けることと繋ぐこと」を体現しているかのようだ 。一方で、天井に広がる煤のドローイングは、実体を伴わない儚い線でありながら、空間全体を支配する強烈な存在感を放っていた。田中は、物質が変容し、存在が消えゆく瞬間のエネルギーを線として定着させることで、この失われゆく建物に、消えることのない力強い記憶を刻み付けたのである。

田中真吾 《transtructure》シリーズ 2017-2025

田中真吾 《ephemeral (LIFE LINE)》 2025

時間と空間を横断する線の軌跡

時間を主題とした作品群もまた、本展に深い奥行きを与えていた。具体美術協会のメンバーとしても知られる今井祝雄は、複数の作品を通して、時間という不可視のものを捉えようと試みる。5階ホワイエに展示された《Red Light》シリーズは、作家が赤信号で停車するたびに車の前方風景を撮影した写真群だ 。1976年のものから近作まで、ルールに則って淡々と集積されたイメージは、日常のありふれた光景を特別な「風景」として浮かび上がらせる 。垂直に展示された作品群は、古い記憶ほど見えにくくなる人間の記憶構造を可視化するかのようであり、水平に並べられた作品群は新旧の時間を等しく並べる 。それは、個人的な記録であると同時に、都市の変遷を物語るドキュメントでもある。

今井祝雄 《Red Light》シリーズ 1976-1977

今井祝雄 手前 《Red Light》シリーズ 2017-2025

3階の旧パーティーホールでは、今井のサウンドインスタレーション《Two Heartbeats of Mine II》が静かに響く 。1975年と76年に録音された作家自身の心臓音が、向かい合わせに設置された二つのスピーカーから流れ、互いの音をぶつけ合う 。微妙にずれた鼓動の共鳴は、過去の自分と現在の自分が一つの空間で対話しているかのようだ。ここで引かれる「線」は、音の振動であり、時を超えて自己を繋ぐ生命のリズムそのものである。

今井祝雄 《Two Heartbeats of Mine II》 1976/1993

同じく時間の蓄積を感じさせたのが、稲垣元則による膨大なドローイング群だ。2階の広い部屋の壁一面を埋め尽くした《Untitled (380 Drawings)》は、1990年から続くシリーズで、B4サイズの紙に鉛筆でひたすら線を引き続けたものだ 。一つ一つはミニマルな行為の繰り返しだが、その集合体は、30年以上にわたる作家の思考と身体の軌跡を雄弁に物語る。また、地下2階では、プロジェクターで投影された自身の足の映像が、コンクリートブロックの壁面を静かに歩いていた。それはまるで、この建物の地下をさまよい、その記憶を踏みしめるかのような詩的な光景であった。

稲垣元則 《Untitled (380 Drawings)》 2015-2025

稲垣元則 《Sequence (LIFE LINE version)》 2005/2025

空間を再定義する光と色彩の線

本展では、空間そのものを変容させるインスタレーションも際立っていた。国谷隆志は、地下1階の駐車場と5階のシアターという対照的な場所で、光の線を巧みに操った。地下駐車場に展示された《Spaceless Space: Pegasus》は、鑑賞者を赤い光の世界へと誘う。何本もの赤いネオン管が林立し、無機質な駐車スペースを非日常的な空間へと塗り替える。鑑賞者は光の中に足を踏み入れ、線と空間の関係性を身体で体験することになる。それは、鑑賞者の視点を複数化させ、空間の認識を揺さぶる試みだ。

国谷隆志 《Spaceless Space: Pegasus》 2025

5階のシアターでは、舞台上に複数のネオン管作品がうつ伏せに置かれていた 。それぞれ英単語を象っているが、その配置では文字として読むことはできない 。意味を剥ぎ取られた光の線は、客席から見上げると純粋な光の塊として知覚される 。国谷は、意味伝達のツールとしての線を解体し、光という現象そのものへと還元することで、私たちの認識の枠組みに揺さぶりをかける。

国谷隆志 《Untitled》 2025

国谷隆志 《Untitled》 2025

中屋敷智生の《包まれつつ包む》は、ここ茨木市福祉文化会館で6月28日から7月13日開催された『現代美術―茨木特別展 「Transfer」』の出品作品である。2階の元オフィスだった一室を、床、壁、天井のすべてが極彩色のペインティングで覆われた異空間へと変貌させ、鑑賞者は絵画の内部に入り込むような没入体験をする。ダイナミックな筆致と鮮やかな色彩が空間全体を駆け巡り、部屋の境界線を曖昧にする。それは、鑑賞者の身体を包み込み、空間を分けるはずの「線」が、逆にあらゆるものを繋ぎ合わせる祝祭的な場を生み出していた。隣の部屋まで浸食した《包み包まれる》は、開幕後も制作され続けていた。

中屋敷智生 《包まれつつ包む》 2025

中屋敷智生 《包み包まれる》 2025

身体が描く対話のドローイング

本展覧会の白眉とも言えるのが、地下2階の最も奥まった空間で展開された、松井智惠とO JUNによるコラボレーション作品《線引き》だろう 。二人の作家は、この展覧会のために、コンクリートブロックが剥き出しの荒々しい空間に数日間滞在し、即興的な対話から作品を生み出した。壁から床へと広がるドローイングは、スプレー、マジックインク、木炭など様々な画材を用いて描かれ、二人の身体的な行為の痕跡を生々しく伝えている。

松井智惠+O JUN 《線引き》 2025

松井の描く有機的でしなやかな線と、O JUNの描く力強くユーモラスな線が、時に反発し、時に寄り添いながら空間全体に広がっていく。それは、互いの領域を侵犯し、応答し合う、スリリングなセッションの記録だ。会場に置かれた O JUNのテキストには、二人が互いのドローイングに触発され、即興的に制作を進めていった様子が克明に記されている 。彼らにとって「線を引く」ことは、自己の表現であると同時に、他者とのコミュニケーションそのものであった。この作品は、更地になる前の空間で交わされた濃密な対話の証であり、本展のテーマである「繋ぐ」という行為を最も純粋な形で示していた。

松井智惠+O JUN 《線引き》 2025

解体の先に引かれる新たな補助線

展覧会「ライフライン」は、単に優れた現代アート作品を紹介する場に留まらなかった。それは、取り壊しを待つ「茨木市福祉文化会館」という場所の記憶を掘り起こし、その声に耳を傾け、未来に向けて新たな線を引くための壮大な試みであった。各アーティストたちは、「線を引く」というテーマをそれぞれの方法論で深く掘り下げ、物質、時間、空間、身体といった多様な切り口から、その多義的な可能性を提示した。

田中真吾の火は破壊の先に創造の線を刻み、今井祝雄の写真は日常の蓄積に時間の線を浮かび上がらせた。国谷隆志の光は空間認識の線を揺さぶり、中屋敷智生の色彩は鑑賞者を包み込む線を編み出した。そして、松井智惠とO JUNのドローイングは、二人の身体的な対話そのものを線として定着させた。これらの実践はすべて、終わりを迎えつつある建物との対話の中から生まれてきたものである。

展覧会「ライフライン」は、失われゆく建築空間を舞台に、アートがいかに場所の記憶と共振し、新たな意味を生成しうるかを見事に証明した。茨木市福祉文化会館という、市民の生活と文化を長年支えてきた「ライフライン」がその役目を終えようとするとき 、アーティストたちはその躯体に新たな「ライフライン」—すなわち、過去と現在、そして未来を繋ぐ思考の補助線を—引いてみせたのである。それは、この場所への鎮魂歌であると同時に、アートが持つ再生への力を高らかに謳う賛歌でもあった。私たちはこの展覧会を通して、一本の線が持つ、世界を分け、また繋ぐことのできる無限の可能性を再認識させられる。建物はやがて解体され、物理的な姿を消すだろう。しかし、ここに刻まれたアーティストたちの線は、この場所の記憶と共に、私たちの心の中に長く残り続けるに違いない。そしてそれは、都市の再開発が進む現代において、アートが果たすべき役割とは何かを、私たちに強く問いかけている。