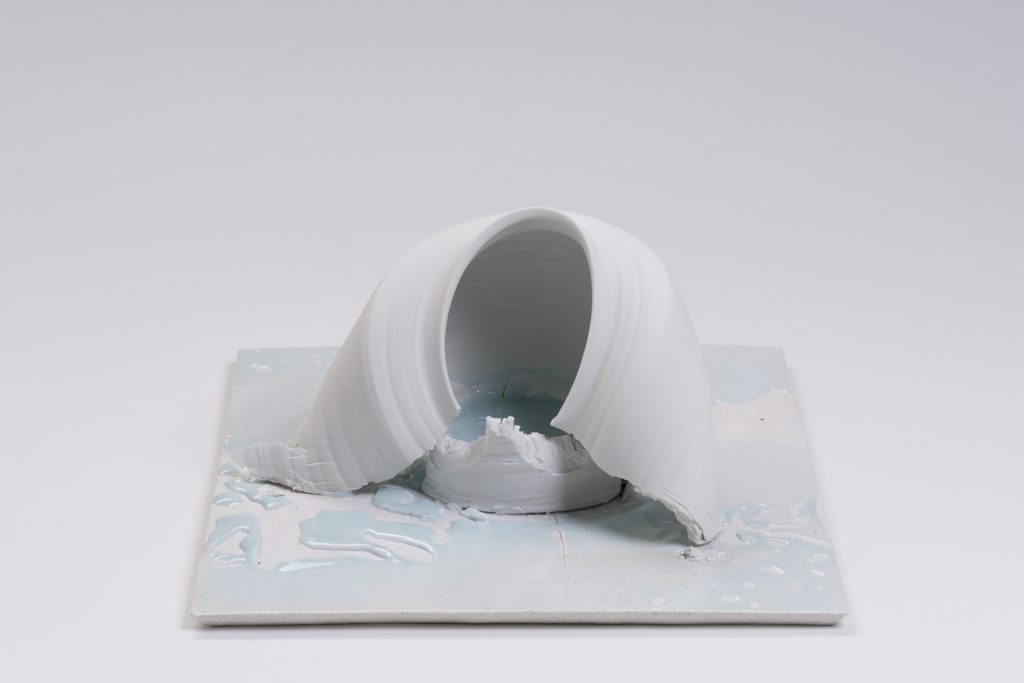

近藤高弘《破-7-2024》2024年

-

「近藤高弘 消滅から再生へ」

前期:11月22日(金)-12月7日(土)

後期:12月11日(水)-12月28日(土)

開廊時間:火–土 12:00–18:00

休廊日:日・月・祝

会場:東京画廊

(東京都中央区銀座8-10-5 第4秀和ビル7階)

2024年11月22日から12月28日にかけて、前期・後期の二期に分けて、東京銀座の東京画廊で、造形作家近藤高弘の個展「近藤高弘 消滅から再生へ」が開催されている。

東京画廊での近藤の展覧会は、これで4回目に当たる。本展は、特に2回目の作曲家一柳慧(1933-2022)との2人展「一柳慧・近藤高弘 消滅」(2018年5月12日–6月23日)の続編的意味合いを持つ。この2人展では、音楽が「沈黙から演奏を経て沈黙に帰す」のと同様に、彫刻も「無から造形を経て無に帰す」ことを「消滅」というテーマで表現していた。これを受けて、本展では前期で再びこの「消滅」に焦点を当て、後期で新たに「再生」を追求するものである。

近藤高弘は、1958年京都府京都市生まれ。私見では、現代日本美術の最前線に立つ重要な作家の一人である。その仕事の要点は、西洋と日本の境界で生じる諸問題、より具体的に言えば、現代美術と陶芸の関係性の探究にある。

「現代美術と陶芸の関係性の探究」と言えば、すぐに2017年に村上隆のキュレーションによりKaikai Kiki Galleryで行われた「陶芸↔現代美術の関係性ってどうなってんだろう? 現代美術の系譜に陶芸の文脈も入れ込んで」展が思い出される。そもそも、日本では無数の作家がこの問題に取り組んでいるだろう。むしろ、美術家も工芸家も合わせた造形作家全体で見れば全く意識していない方が少数派かもしれない。しかし、その中でも近藤の存在が突出しているのは、造形作家としての資質が豊かで優れていることはもちろん、その出自が非常に特殊だからである。

近藤は、京都市立芸術大学学長を務めた人間国宝(染付)の近藤悠三(1902-1985)を祖父に持つ、三代にわたる陶芸家一家に生まれた。生まれ育った京都市東山区清水は、よく知られているように京都を代表する陶芸「清水焼」の一大生産地である。

高祖父には、幕末の尊王攘夷派の志士である近藤正慎(1816-1858)がいる。正慎は清水寺の寺侍で、兄弟僧であった月照と西郷隆盛が安政の大獄から逃れるのを助けるために自害した烈士である。

近藤自身は、学生時代は卓球選手として活躍し、インターハイ男子シングルス、関東学生卓球選手権大会男子シングルス、全日本学生卓球選手権大会男子ダブルスでチャンピオンになり、国際大会の日本代表にも複数回選出されている。社会人選手としても活躍していたが、25歳のときに芸術の意義に目覚めて陶芸の道に入り、現在ファイン・アーティストとして国内外の展覧会で精力的に活動している。

ある意味で、近藤は生まれながらにして現代美術と陶芸の関係性の問題に取り組むべく5代にわたり宿命付けられていたのかもしれない。

つまり、周知のように、日本は幕末以来、西洋列強による植民地化を防ぐために西洋的近代化を国是として明治維新を成し遂げた。文化面では、西洋から純粋鑑賞芸術としてのファイン・アートを至上とする価値体系を輸入し、「美術」として翻訳した。それにより、本来日本では価値体系において上位にあった「工芸」は美術から除外されると共に下位に位置付けられることになった。また、江戸文化を脱色してできるだけ白紙の状態で西洋文化を志向した東京に対し、京都は千年以上の日本の文化的伝統に根差しつつ革新を求める風土である。それらを背景として、現在近藤は舞台をスポーツからアートに移して世界戦を継続しているのである。

会場風景

40年以上続く近藤の仕事は、極めて多岐にわたり奥深い。本稿では、まず本展の前期の内容だけに絞って論じよう。

それでは、本展でまず注目すべき点はどこだろうか。一見して分かるように、本展では会場全体に割れた白磁の器が並べられている。ぼんやり見れば、これはよくあるありきたりなセンセーショナリズムに過ぎない。それなら、ただ単に物が壊れた様が面白いというだけである。だが、当然ここにはそれを超える練り込まれた含意がある。

器は、飲食のための道具である。それゆえに実用芸術、つまり工芸である。日本人の感受性では、器の「用の美」は美しいが、カントに言わせればそれは純粋な美ではない。基本的に、西洋では工芸はあくまでも美術ではないのである。なぜならば、美術は生活上の機能連関とは切り離された純粋な鑑賞の対象でなければならないからである。

だからこそ、近藤は割れた器を提示する。機能性を失った器は、純粋な鑑賞の対象にならざるをえない。そこでは、いつのまにか工芸が美術に転じている。これらは、オブジェとしての美術作品なのである。

ここには、東京画廊所属アーティストとしては近藤の先輩に当たる、高松次郎が1971年に制作した《複合体(脚立とレンガ)》の確かな残響がある。すなわち、レンガに一脚を載せ傾いて安定を失った脚立は、実用性も失ってただのオブジェ、つまり美術作品にならざるをえない。

さらに、これらの白磁の器が暗示する遠い淵源は、マルセル・デュシャンが1917年に発表した《泉》だろう。言うまでもなく、ここでは、デュシャンが白い便器でもサインをして展覧会に出品すればファイン・アートになることを例示した現代美術の文脈がしっかりと踏まえられているのである。

さらに注目すべきは、近藤はここでただ主体的に器を壊しているのではなく、器が自ずから壊れた様を作品化していることである。ここでは、土と水と火の相互作用により、器はそれぞれ自然にたわみ、ひしゃげ、ひび割れ、崩壊している。その暗示する先は、消滅である。その一方で、ここには造形上の「無作為の作為」というべき明確なコンセプトがある。だからこそ、これらの割れた器は明示的な美術作品なのである。

これは、西洋由来の美術の枠内で、つまり西洋と同じフォーマットあるいはプラットフォームで、西洋では基本的に重視されない土や水や火という自然の性質と協働する日本の伝統的な造形感覚を表象しているところが極めて意義深い。さらに、ここには、器が形作られた後に崩れ落ちる過程、すなわち無から有となり再び無へ帰ろうとする時間性も可視化されている。そうした時間性も、人間が意図的にコントロールできない大自然の一つの象徴といえる。ある意味で、これらは、人間が主体的に自然を全て操作管理できるという近代西洋文明に対し、大自然信仰を旨とする東アジアからの一つの疑義の表明として受け止めることもできるように思われる。

西洋由来の美術において、日本の伝統的な工芸的感受性をどのように生かすことができるか。より正確に言えば、そこに日本の風土に長年培われた伝統的な自然観に基づく美意識をどのように反映させることができるか。明治維新以来、日本では実に150年以上取り組み続けられてきたその試みの地に足の着いた最新形の一つがここにある。まず、この点に本展の見どころを指摘することができるだろう。

(写真は全て東京画廊提供)

近藤高弘公式ウェブサイト

http://www.kondo-kyoto.com/

(以下、近日公開予定の「後編」に続く。)