風雅――。

古来、日本人は大自然の悠久の営みに癒されてきた。日本の絵画とは、そうした大自然への窓口であり、日々の生活に安らぎと潤いを与えるものであった。

伝統を生かしつつ、現代に適したものがあるのではないか。日本の伝統的自然観には何かとても大切なものがあり、それは西洋的に近代化された現代日本においても十分に生かすことができるのではないか。それを表現する絵画こそが、「人新世」と呼ばれる前途多難な現代において人々に安らぎと潤いをもたらせるのではないか。

そうした前向きで積極的な心構えが感じられる若き俊英画家の一人が、水津達大である。

水津達大

水津達大(すいづ・たつひろ)は、1987年に広島県広島市に生まれ、埼玉県和光市で育った。名門の県立川越高校に進み、東京藝術大学美術学部の絵画科日本画専攻に入学した。さらに、東京藝術大学大学院の美術研究科絵画専攻日本画第三研究室に進学した後、2013年に修士課程を修了している。

水津は、修士課程時代から日本美術院の公募展に出品し、2012 年の第67回春の院展で《誰そ彼》(図1)が初入選している。続く、2013年の再興第98回院展では《ことつて》(図34)、2014年の第69回春の院展では《消息》、2014年の再興第99回院展では《今昔》(図4)、2015年の再興第100回院展では《好古》(図5)が入選し、院友に推挙される。さらに、2016年の第71回春の院展では《簾外》(図2)、2016年の再興第101回院展では《水際》(図6)、2017年の第72回春の院展では《去来》、2017年の再興第102回院展では《水辺》(図14)、2018年の第73回春の院展では《揺らぐ森》(図19)が入選している。

主な個展としては、2020年に「風景へ」(日本橋三越本店・東京)、2021年に「風景の行方」(Bunkamura Box Gallery・東京)、2022年に「曾遊」(日本橋三越本店・東京)等を開催している。

2022年に、水津は日本美術院から身を引いている。そして、アート・シーンの中で、ただ一人の画家として社会と向き合いたいと言っている。水津自身は多くを語らないが、どうも今彼が追い求めているものは現在の日本画壇には受け入れられないらしい。水津は、その人当たりの良い柔和な人柄にも関わらず、目指す理想が人一倍高く、時に頑固なほどストイックである。そして、芸術に対して驚くほど純粋であり、一途に自由を求めるところがある。

そうした水津が現在取り組んでいるのが、「Khora(コーラ)」シリーズである。このシリーズで、水津は一つのブレイク・スルーを得て、日本の芸術的伝統に連なる現代的な絵画表現の一つを創り出したと筆者は見ている。ただ、この連作は一見してその真価を捉えにくい上に、水津のこれまでの展開を辿らなければこの作風に至る必然性が分かりにくい。そこで、ここでは彼の画業の初期から現在の画風へと至る道筋を見てみよう(1)。

図1 水津達大《誰そ彼》2012年

図2 水津達大《簾外》2016年

東京藝大在籍中の水津は、主に風景画を描いていた。実際に、2011年の卒業制作《花を尋ぬ》(図51)は風景画である。しかし、翌2012年に院展に初出品して初入選した《誰そ彼》(2012年)(図1)は、それまでほとんど描いたことがないという屋内の人物画であった。

元々、水津は極めてデッサン力の高い画家である。実際に、水津の進学した東京藝大日本画専攻の入試は、ある意味で油画専攻以上にデッサン力を問われることで知られている。また、現在の院展ではこうした具象的な屋内の人物画、特に美人画はとても人気のある主流の画題である。当時修士課程2年だった水津も、最初はまず多くの画家達と同じ土俵で自分の力量を試してみたということだろう。

水津の描く美人画の特徴は、一見してすぐ分かるように、いずれも少し愁いを帯びつつ凛とした女性を描くことである。その表情はとても内省的であり、何か遠くを見つめるような端正な面差しについ引き込まれる。そこで生まれる余情が、画面に一つの雰囲気を生み、本来固定されて動かないはずの画面に時間性を与えると共に永遠性を付与している。それと共に、手堅いデッサン力でありつつ奥行きの不分明な画面は、空間性をもたらすと共に枠外に広がる無限性を感じさせる。

水津の上品で清楚な女性像は、近年飽和している疑似萌えアニメ絵画とは一線を画している。水津によれば、当時は中世日本の肖像画の名品である「神護寺三像」や、近代日本の美人画の優品である伊東深水(1898-1972)や石本正(1920-2015)等の女性像を研究したという。水津は、極めて短期間で自分の美人画のスタイルを確立しており、おそらく正統派の美人画家としても大成すると信じるに足るものがある。

時に屋内の美人画に立ち戻りつつ(図2)、次第に水津はそうした人物画に彼の本領ともいえる風景画を組み合わせていく。特にその背景には、まるでその名字に導かれるように水辺の風景が増えていく。《ことつて》(2013年)(図34)や、《水際》(2016年)(図6)が、その典型である。なお、水津自身は気付いていなかったが、そうした彼の描く水辺の女性像は、日本の風土に根差した美人画の一つの到達点といえる黒田清輝の《湖畔》の系譜に連なるものである。

図3 水津達大《百年》2015年

図4 水津達大《今昔》2014年

図5 水津達大《好古》2015年

図6 水津達大《水際》2016年

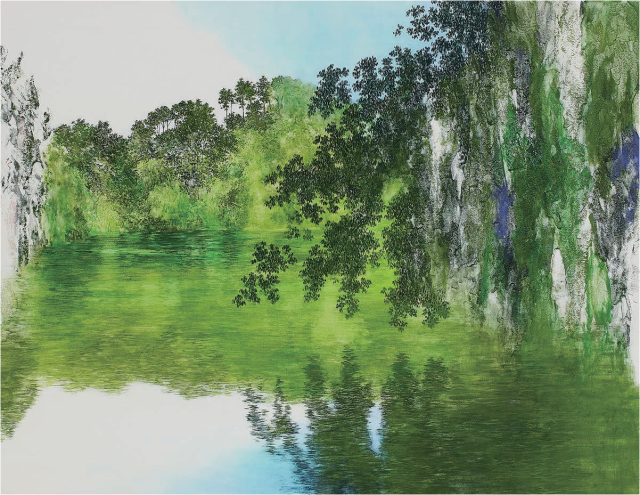

この《水際》(2016年)(図6)頃から、次第に人物よりも背景の水辺が主題となり始める。そして、水辺風景が徐々に前景化し、全景化していく。

これが、青色や緑色を基調とする「水辺」シリーズへと発展していくことになる。

図7 水津達大《水辺》2017年

図8 水津達大《水辺》2017年

図9 水津達大《水辺》2016年

図10 水津達大《水辺》2016年

図11 水津達大《水辺》2016年

図12 水津達大《水辺》2017年

図13 水津達大《水辺》2018年

図14 水津達大《水辺》2017年

図15 水津達大《水辺》2017年

水津の人物画における、鑑賞者をある雰囲気の中に取り込み時間的にも空間的にも余韻を感じさせる作風は、風景画にも見て取れる。そこに共通しているのは、目に見える外観の描写を通じて心の内観を深めることである。

これに関連して、水津は俳人として次のような俳句を詠んでいる(2)。

葉桜に 記憶の花を あてはめる

この句には、まず時間的な広がりが感じられる。つまり、今目の前で散り始めている葉桜に、記憶の中の満開の桜を重ねると、そこには変化が感じられ、時間性が生まれる。また、移ろいゆくものの儚さと共に、絶えざる変化としての永遠性が感受される。そうした時間の推移がもたらす情緒への水津の関心は、舞い散る花びらや時間の堆積物としての小石といった彼が好んで画面に描き込むモティーフにも現れている。

また、水津の絵画では、時間的のみならず空間的な広がりも感じられる。例えば、青色を基調とする「水辺」シリーズを一目見れば、誰もがすぐにその水面の光の反射の表現の見事さに心を奪われるだろう。ずっと眺めていると、何だか水面が静かに揺らぎ出すように感じられる。また、そこに映り込む周囲の環境が示唆され、吹き渡る風の音や梢のさざめきが聞こえるような気がする。さらに、水面と水底のずれは錯視的な効果を生み、鑑賞者の足場の不明瞭さは身体を画面の中に引き込むような錯覚を生じさせる。それらがもたらす情感が、画面に一つの雰囲気を生み出し、本来固定されて動かないはずの画面に時間性を与えると共に永遠性を付与している。そして、遥か彼方へと続く光の反射や水面を見下ろすような俯瞰構図は、画面に空間性を与えると共に枠外の無限性を暗示している。

さらに、こうした水辺風景は、単に視覚だけではなく他の五感も活性化する。まず、水辺という画題自体が、冷水に触れたときの清涼感を思い出させる。また、吹き渡る風や梢のさざめきは、触覚や聴覚を研ぎ澄ませる。そして、これらはそれぞれとても写実的に描かれているので、風景は全体として非常に実在感がある。その一方で、画面はところどころ抽象化もされ現実感が薄れているので、その分だけ内省的な気分にもさせる。

こうした時間的にも空間的にも余韻を残しつつ懐かしささえ感じさせる画風は、水津が見たものをそのまま描いていないことに由来している。というのも、水津は常に実景のスケッチから出発するが、それをそのまま絵にすることはなく、様々な場所を巡って写生を重ね、徐々にイメージを練り上げていくのである。つまり、それらの風景は、まずただの空想ではなく身体感覚を伴う臨場感に基づいている。次に、それらは記憶の中で純化し、組み合わされ、醇化される。そして、実感的な風景が観念的に理想化されることにより、その風景画は特殊性から普遍性へと昇華されるのである。水津の場合、こうした現実と理想の二重写しが、画題上は川とも湖とも限定しない「水辺」として現れ、造形上は写実と脱写実の独特の間(あわい)として表現されている。

なお、《揺らぐ森》(2018年)(図19)頃から、そうした記憶の中の「どこかで見たことがあるような水影」として、泳ぐ魚の姿を彷彿させる赤系の滲みも水中に描かれる始める。「水辺」シリーズがもたらす既視感は、そうした誰もが持つ記憶の残像にも由来していよう。

図16 水津達大《森の境》2017年

図17 水津達大《動く森》2017年

図18 水津達大《森の境》2018年

図19 水津達大《揺らぐ森》2018年

図20 水津達大《水辺》2022年

図21 水津達大《水辺》2021年

図22 水津達大《水辺》2022年

図23 水津達大《水辺》2022年

図24 水津達大《水辺》2022年

図25 水津達大《水辺》2022年

水津によれば、こうした現実的でありつつ理想的な作風は、彼の生来の気質と共に、中国東晋時代の画家宗炳(375-443)に学んだものである。

宗炳は、若き日は遠出と登山を楽しんだが、老いてからは記憶を頼りに山水画を描いた。そして、世界最初の風景画論『画山水序』で、「至於山水、質有趣霊」(山水にいたっては、質(かたち)は有にして霊に趨(おもむ)く)と説いた。要するに、これは風景画は実景に基づく心象であるという意味である。ただし、それはまずしっかりと実体験に基づいている点こそが肝要である。それを素直に実践するところに、水津の古典や伝統を尊ぶ正統派画家としての片鱗が窺える。

こうした現実対象の組み合わせで理想風景を描き出す態度は、東洋のみならず西洋の画家、例えば17世紀オランダのヨハネス・フェルメール(1632-1675)の《デルフトの眺望》(1660‐61年)にも見出せる。その意味では、こうした実景に基づく心象としての風景画自体は、古今東西広く見られるものである。

その上で、水津の「水辺」シリーズの特徴は、やはり日本の温暖湿潤な気候に即した画題を描いていることである。特に、緑色を基調とする作品群では、湿気を帯びた大気とそこに差し込む柔らかな陽光や、潤沢な水源とその周囲に繁茂する草木等は、日本の風土を如実に感じさせる。その際、岩絵具による淡い色彩や輪郭の際立ちは童画的な効果を生み、彼のデッサン力の堅実さと相俟って、具象的でありながら抽象的でもあり、先に述べた現実的でありながら理想的な雰囲気を漂わせるのに一役買っている。

なお、宗炳は、寝そべりながら山水画を眺めて画中で遊ぶ気持ちになることを「臥遊」と呼んだ。その際、特に画中の人物に自らを重ねて風景を疑似体験することを説いている。水津の場合、人物画に風景画を組み合わせた初期の院展入選作がそうした鑑賞構造を持っていた。その展開である「水辺」シリーズは、そうした画中人物の力を借りずに、直接風景画そのものの魅力で鑑賞者を寛がせ「臥遊」を促すものといえる。

図26 水津達大《揺らぐ森》2021年

図27 水津達大《揺らぐ森》2018年

図28 水津達大《映る水》2019年

図29 水津達大《映る水》2020年

水津自身もよく知っていたように、こうした画面の大半を水面が占める先行例としては、近代西洋の画家クロード・モネ(1840-1926)の「睡蓮」シリーズがある。ただし、水津の作品(図26・図27・図28・図29)における前景の画面上部から枝葉が垂れ下がるいわゆる「枝垂れモティーフ」は、たとえモネの「睡蓮」シリーズからの示唆があるとしても、元々モネ自身が江戸時代の版画家である歌川広重(1797-1858)の《名所江戸百景 亀戸天神境内》(1856年)に感化されたものである。

また、高階秀爾が『日本美術を見る眼』(1991年)で指摘するように、そうした「枝垂れモティーフ」は、近世日本の画家である俵屋宗達(?-1643)や尾形光琳(1658‐1716)はもちろん、近代日本の画家である高橋由一(1828‐1894)や藤島武二(1867-1943)にも受け継がれた日本の伝統的な構図感覚である(3)。

さらに、水津の俯瞰した水面を画面全体に描く構図は、モネの「睡蓮」シリーズに触発された近代日本の画家福田平八郎(1892-1974)の《漣》(1932年)の今日的な翻案でもある。これらのことから、水津の「水辺」シリーズは、西洋の影響を受けつつ、画材的にも画題的にも造形的にも日本の絵画的伝統に連なるものといえる。

ここで興味深いのは、これらの「水辺」シリーズでは、徐々に視角が下がり画面が平板化する傾向があることである。実際に、当初画面では水面と共に対岸だけが見えていたのに対し、次第に対岸も此岸も両方見えるようになり、さらに此岸だけが見えるようになったり、水面だけがクローズアップされたりしている。また、図12や図16のように、画面に横向きの平行線が重なることで立体感が断ち切られ、奥行きが浅く見える作品もある。

これらは、いわゆる絵画独特の「平面性」を表出するものといえるが、心理的効果としては、自我が世界に溶け込み一体化していくように感受される。つまり、絵画表現における三次元的立体感が精神態度における主客分離の反映であるとすれば、その逆の絵画表現における二次元的平面感は精神態度における主客融合の方向性を示しているといえる。

図30 水津達大《揺らぐ森》2021年

図31 水津達大《揺らぐ森》2020年

図32 水津達大《揺らぐ森》2020年

図33 水津達大《揺らぐ森》2021年

それを別の表現で示すのが、画面の大半を具象的に描きつつ、ある部分から急激に描写が粗くなる、《揺らぐ森》と題された作品群(図30・図31・図32・図33)である。一つの解釈として、「枝垂れモティーフ」を描く上下に素早いストロークがこうした大胆な描写に繋がったと推測できる。

こうした写実的な画面に突然解像度の低い部分が現われる表現は、現代西洋の画家ゲアハルト・リヒター(1932‐)の絵画を想起させる。ただし、リヒターが現代は映像メディア環境が私達の「第二の自然」であることを走査線のブレのような描写で象徴するのに対し、水津の描く空間に裂け目のように現れる光の靄は、大自然の中で日常的意識が変容していくことの象徴であるように感じられる。

というのも、こうしたやや唐突に具象と抽象が切り替わる画風は、この頃水津が注目していた、宗教学者で歌人の津城寛文(日守麟伍)が提唱する「アトモスケープ(atmoscape)」という概念に関わっているからである。「アトモスケープ」とは、視覚だけではなく五感全体を通じて風景を知覚すると共に、共感覚的あるいは没入的に世界を受容し、内界と外界が溶け合うように感じられる高次の意識状態におけるヴィジョンを指す(4)。そうした自我が無心になり大自然に溶け込んでいく精神態度は、日本の文芸的伝統が「風雅」として追求していた美意識を学術的に呼び替えたものと言ってよい(5)。この「アトモスケープ」への関心が、世界が光の中で陶酔的に開示されていくような描写的展開を「水辺」シリーズにもたらしたのだといえる。

また、そうした無我的な陶然状態を別の表現で示すのが、「水辺」シリーズと並行して進められた「青い海」シリーズである。

図34 水津達大《ことつて》2013年

図35 水津達大《黒い水》2013年

図36 水津達大《遠路のはて》2015年

図37 水津達大《遠い海》2014年

図38 水津達大《遠い海》2017年

図39 水津達大《遠い海》2017年

図40 水津達大《遠い海》2018年

図41 水津達大《海景》2017年

図42 水津達大《青い海》2021年

図43 水津達大《Sea trace(2021.11.26.厳島)》2022年

2023年5月30日、広島県厳島神社にて海水を採取する水津(筆者撮影)

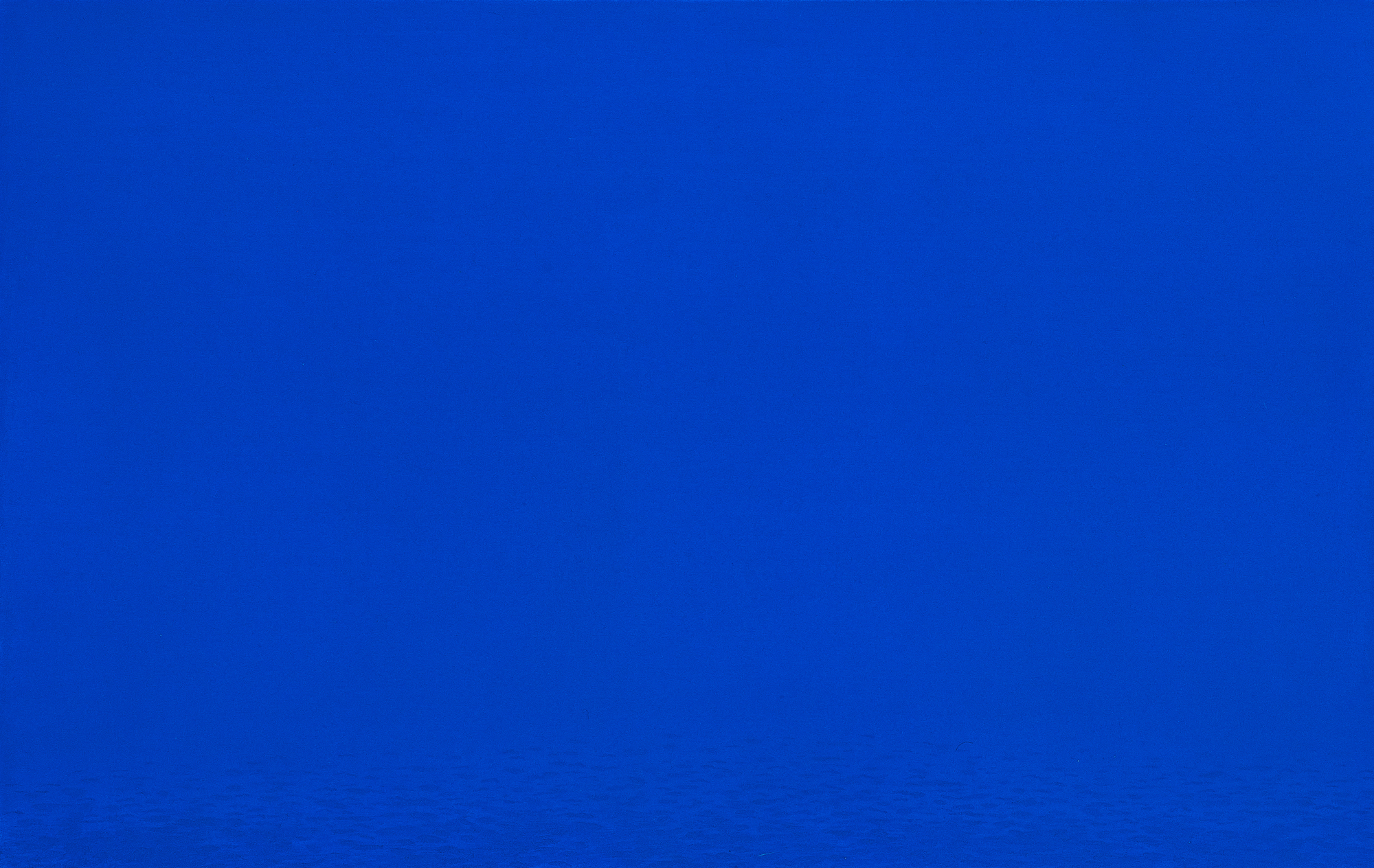

水津が海辺の景色を無数に描く過程で、一つの方向性が生じる。

画面では、徐々に対象が横向きの平行線を複数描くようになり、やがて対象は画面最下部にだけ極端に低く描かれるようになっていく。その結果、まるで一つの青い色面で全体を覆われたように見える画面は、奥行きがとても浅くなり平板化する。それは、ほぼ無対象絵画と言ってよく、画面を眼差す視線は寄る辺なくさまよい、ずっと眺めていると画面の中に吸い込まれるように感じられる。そこでは、主体は視界の中に溶け込み、世界と一体化しているように感受される。

その一方で、画面最下部に描かれた事物はかろうじて実景感を残しており、画面は完全な抽象にはならない。実際に、水津自身は、「青い海」シリーズはあくまでも抽象画ではなく具象画として描いているという。その中でも、「Sea trace(シー・トレース)」と題された作品群は、現場で汲んだ海水で岩絵具を溶きのばすことで即物的に臨場感も保っている。また、水津は自分が現地に赴いたことを示すために、作品名にその海水を採取した日時と地名も書き入れている。そうした、単なる空想ではなく、あくまでも実体験のリアリティに基づきつつ現実を超えた画面を創り出す水津の姿勢は、この連作でも一貫している。

水津によれば、こうしたほぼ青一色の画面は、ある時広島の厳島で見た夜明け直前の海と空が濃い青色に染まる風景――正に水天一碧(すいてんいっぺき)――からインスピレーションを受けたという。そうした早朝の空が明るみ始めるごくわずかな一時に、世界が静かに深く群青色に染まると共に自分自身も冴え冴えと透き通っていくように感じられる「碧の時間(ブルー・アワー)」は、誰でも一度は経験したことがあるだろう。それは、やはり明澄な「アトモスケープ」的体験といえる。

水津自身も自覚していたように、こうしたほぼ青一色の画面の先行例としては、現代西洋の画家イヴ・クライン(1928‐1962)のモノクローム絵画がある。クラインは、そのインターナショナル・クライン・ブルーを画面全体に塗り込める絵画を通じて、鑑賞者に身体性を脱する純粋な精神性の感覚を伝えようとした。また、こうした抽象的な海景主題には、現代日本の写真家杉本博司(1948‐)の「Seascapes(シースケープス)」シリーズの影響もある。杉本は、撮影した日付と地名を作品名に入れつつ、極限まで抽象化された水平線の写真を通じて海景の普遍性と彼岸の永遠性を表現しようとした。これらの点で、水津の「Sea trace」シリーズはこうした没我的な作風の先行作品と一脈通じるところがある。

その一方で、これらと比較したときの水津の「Sea trace」シリーズの特徴は、やはり水津が現場で採取した海水を制作に用いていることである。水津は、画材として用いた海水に含まれる塩等の成分が経年変化することもこの連作のコンセプトの一つとしており、自分で全てをコントロールするのではなく自然任せの部分を肯定している。これは、人間が全てを完結させるのではなく偶然という自然の要素と協働し、陶芸の窯変や庭園の植栽変化等を重視してきた日本の造形的伝統と通底する制作態度といえる。

図44 水津達大《白い海》(改題後《遼遠》)2019‐22年

図45 水津達大《白妙》2013年

図46 水津達大《平安の海》2016年

図47 水津達大《白い海》2019年

さらに、水津の白い海面を主題とする「白い海」シリーズには、このほぼ青一色の画面をほぼ白一色の画面に転換したといえる《遼遠(りょうえん)》(図44)がある。

日中の眩しい陽光の中で、白く輝く穏やかな大海原を眺めたときに、何だか魂ごと波間に引き込まれるような感覚を覚えた経験はきっと誰でもあるに違いない。それは、やはり脱我的な「アトモスケープ」的体験といえる。

それを反映した《遼遠》では、画面を包む白光は、青系の「水辺」シリーズの水面の光の反射や、緑系の「水辺」シリーズに現れた空間中の光の靄が画面全体を覆うほど展開したと解釈できる。この画面もまた、ほぼ無対象絵画と言ってよく、視線は次第に焦点を無くし、ずっと眺めていると自他の境界も失われていくように感じられる。ここでも、主体は眺望の中に融け込み、世界と同体化しているように感受される。

その一方で、やはり画面最下部に描かれた波間はかろうじて現実感を残しており、画面は完全な抽象にはならない。その点で、水津はこの作品でも、単なる空想ではなく、あくまでも実体験のリアリティに基づきつつ現実を超えた画面を創り出そうとしている。

こうしたほぼ白一色の画面が、水津の長年の持続的な思索と制作の延長にあることは、約10年前に描いた《白砂》(2013年)(図45)が既にそうした方向性を内包していることで明らかである。おそらく、描き込みが少なく手抜きを疑われる純粋抽象的な作風に一足飛びに移行するのは、篤実な水津には心理的抵抗が大きかったのだろう。実際に、この《遼遠》(図44)は、水津が一度2019年に描いたものを3年後の2022年にさらに手を加えて改題したものであることを付言しておこう。

当然、水津も、こうしたほぼ白一色の画面の先行例として、近代西洋の画家カジミール・マレーヴィチ(1879-1935)や現代西洋の画家ロバート・ライマン(1930‐2019)の純粋抽象絵画があることは熟知していた。また、画面下部の最小限の波の描写で広大無辺な海を表象する、中国南宋時代の画家馬遠(図48)や江戸時代の画家円山応挙(1733‐1795)(図49)の海景画も念頭にあったという。

その上で、そうした作品と比較したときの水津の海景画の特徴は、やはり自覚的に画材に自然素材を用いていることである。つまり、水津は、より使いやすく自由度の高い油彩画ではなく、敢えて使いにくく自由度の低いいわゆる日本画の画材を選んでいる。ここで使用されている岩絵具の群青や白い胡粉、そして定着剤の膠と支持体の和紙は、自然由来の素材であり、作品と大自然との連続性を保持している。それにより、鑑賞者も作品を通じて大自然との一体感を感受することができる。これは、大自然と人間に根本的な断絶はなく、人間は大自然に包含されているとする日本の伝統的な自然観に基づく美意識といえる。

これらの点で、やはり「青い海」や「白い海」シリーズも、西洋の影響を受けつつ、画材的にも画題的にも造形的にも日本の絵画的伝統に連なるものといえるだろう。

図48 馬遠《十二水図》1224-32年頃

図49 円山応挙《波》18世紀

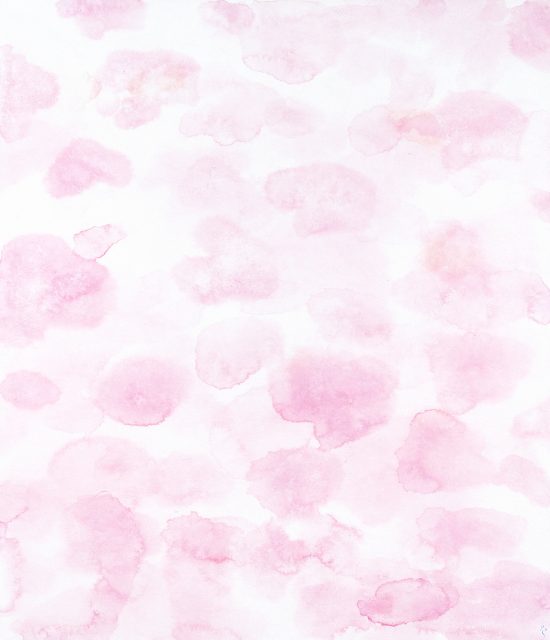

こうした「アトモスケープ」的風景画を、海ではなく山の情景において追求したのが、同時に並行して展開した「花の雲」シリーズである。

元々、水津は学生時代から桜の写生のために奈良県の吉野山に通っていた。吉野山は、約3万本の桜で知られる花見の名所である。春には、見渡す限り山肌の大部分が満開の桜で埋め尽くされ、これまで文人墨客によって様々に主題化されてきた。そうした文芸的伝統に連なり、水津もまた吉野山の咲き誇る桜を卒業制作《花を尋ぬ》(2011年)(図51)で描いている。

吉野は、奥千本に西行庵があるように、特に中世日本の歌僧西行(1118‐1190)と縁の深い土地である。西行は、和歌で吉野山の桜を数多く取り上げており(6)、水津の《花を尋ぬ》という作品名も次の西行の和歌にちなんでいる。

たれかまた 花を尋ねて 吉野山 苔ふみわくる 岩伝ふらん

ここで西行は、吉野山の桜は訪れる人が絶えないほど魅力的であると賛している。水津の卒業制作は、そうした西行への一種のアンサー・ソングであり、西行の切り拓いた日本の文芸的伝統を画家として継承しようとする強い志が感じられる。

図50 水津達大《吉野》2010年

図51 水津達大《花を尋ぬ》2011年

図52 水津達大《花の雲》2017年

図53 水津達大《花の頃》2016年

そうした西行への追慕から、吉野山の桜に取材した「花の雲」シリーズが生まれる。ここでいう「花の雲」は、吉野山の満開の桜が沸き立つ雲のように見えることに掛けられている。

興味深いことは、西行の桜を詠んだ和歌には脱我的な「アトモスケープ」的感覚が散見することである。例えば、次の二首は、実景の雲と胸中の桜が重なり、胸中の桜と実景の桜が二重写しになり、実景の雲と実景の桜が対照を描くと共に、実景の桜がまるで雲のように実景の雲と連続するという多声的なイメージを読み取れる。それにより、開花の高揚感の中で、次第に雲と桜の境目がぼやけ、自分と風景の境界も曖昧になり、自我が世界に溶け込んでいくように感じられる。

吉野山 雲をはかりに 尋ね入りて 心にかけし 花を見るかな

空に出でて いづくともなく 尋ぬれば 雲とは花の 見ゆるなりけり

図54 水津達大《花の雲》2016年

図55 水津達大《花の雲》2015年

図56 水津達大《花の襖》2011年

図57 水津達大《花の雲》2012年

また、次の一首は、吉野山の桜を見ると心が浮き立ち体から離れるように感じると詠っている。また、その次の一首は、その体から離れた心は桜が散ったら元の体に戻ってくるのだろうかと感嘆している。これも、脱自的な「アトモスケープ」的感覚を主題としているといえる。

吉野山 梢の花を 見し日より 心は身にも 添はず成りにき

あくがるる 心はさても やまざくら 散りなむのちや 身に帰るべき

さらに、西行の有名な次の和歌もまた、脱魂的な「アトモスケープ」的感覚を主題としている。つまり、満月や満開の桜には人間の魂を肉体から引き離す力が感じられるので、死んで魂が体から離れるのも満月の夜の満開の桜の下が似つかわしいと詠嘆している。

願はくは 花の下にて 春死なむ そのきさらぎの 望月のころ

こうした西行の和歌に導かれるように、水津は吉野山の桜の写生を重ねる。そして、湧き上がる胸中の桜の印象を様々に絵画化することを通じて、日本の伝統的な美意識を探求していく。

特徴的なことは、ここでも満開の桜が、徐々に前景化し、全景化していくことである。つまり、当初まだ具象的に描かれていた桜風景は、次第に抽象化が進むと共に、画面を左右に結ぶ線が強調される。また、視角が正面性や俯瞰性を強めると共に、やがて咲き零れる桜が画面を覆っていく。そこでは、桜を描くというよりも、むしろ桜に包まれる感覚を描こうとする志向が感じられる。そうして画面全体がほぼ桜で埋め尽くされると共に、自分もまた桜に染め上げられる。そして、自我は桜の中に溶けていく。こうした忘我の情感は、やはり「アトモスケープ」的といえる。

図58 水津達大《花の雲》2017年

図59 水津達大《花の雲》2016年

図60 水津達大《花の雲》2017年

図61 水津達大《花の雲》2018年

やがて、水津は西行が二度行ったという大峯奥駈修行に参加し、2016年と2018年に同じく二度満行している。

この大峯奥駈は、8世紀初頭に修験道の開祖である役行者(634‐701)が開いたとされる、奈良県の吉野山と和歌山県の熊野三山を結ぶ約80キロメートルの山道を歩く修験道の修行である。その道中では、1,000メートルから1,900メートル級の険しい峰々を踏破しなければならず、修験道最奥の修行として知られている。水津によれば、この奥駈体験が「アトモスケープ」的絵画表現に本格的に移行する契機の一つであったという。

筆者なりに分析すれば、それは山歩きが人間を無心にするからであると思われる。つまり、人間は誰でも最初は日常的雑念にまみれているが、実際に体を動かし、足場の悪い山道に踏み出していくうちに、徐々に次に足先を運ぶ地点を選ぶこと以外は何も考えなくなっていく。一歩一歩、身体感覚と現場感覚が研ぎ澄まされると共に、精神は集中して内省が深まる。また、肉体的疲労は思考力を弱め、執着心を薄れさせる。やがて、絶えざる歩みの緩急と登り降りは、ランナーズ・ハイに似た爽快感をもたらし、それぞれの通過点や到達点では達成感や満足感に包まれる。

つまり、人間は外なる自然に触れると内なる自然も目覚める。そして、大自然の深奥に参入していくと心身共に浄化されるのである。これは、やはり「アトモスケープ」的体験といえる。

図62 水津達大《遊心方外》2022年

図63 水津達大《遊心方外》2022年

図64 水津達大《花の雲》2021年

図65 水津達大《花の雲》(改題《遊心方外》)2022年

そうした峰入りによる浄化体験が、水津に実景の桜と胸中の桜を重ねつつ、それをごくわずかな色斑だけで表現する、「遊心方外(ゆうしんほうがい)」と名付ける作品群を生み出させたと思われる。

ここで水津は、白い胡粉を塗った和紙を水で湿らせ、紅色の水干絵具をのせて生まれる自然な流れや広がりを生かしつつ、染みや滲みを咲き溢れる桜や風に舞う花びらに見立てている。そこでは、作為を超えた自然性が立ち現れる一方で、現実の桜の印象をかろうじて繋ぎ留めようとする意識も感じられる。これは、やはり前述のように、自然の偶然の効果を作中に協働的に取り込もうとする日本の造形的伝統に繋がるものといえる。

また、この連作では、薄紅色の色斑は徐々にできるだけ数を減らし、画面中央の余白が広がると共に発光していくような方向性がある。そのため、画面をじっと眺めていると、次第に散り乱れる花びらの中で自分の存在が光に包まれ消失していくような印象を受ける。言わば、この余白は大自然の象徴であり、これはやはり大自然に自我が解消していく「アトモスケープ」的風景画と言うことができる。

こうした描写に偶然の効果を取り込む画法は、俵屋宗達が創始したといわれる「たらしこみ」を踏まえている。また、水津自身によれば、近世日本の画家土佐光起(1617‐1691)や近世西洋の画家レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452‐1519)の滲みや余白についての画論の影響もあったという。さらに、ここには印象派の斑点描法も遠く反響していよう。

何よりもまず、ここでは近代西洋が達成した純粋抽象絵画が前提とされていることは言うまでもない。もちろん、まだ画面には現実風景の残り香があり、完全な純粋抽象絵画には至っていない。しかし、既に描写は個々の対象から離れ、色と形それ自体で一つの自律的な視覚効果を示し始めている。

その上で、やはり水津の桜景画の特徴は、先述のように自覚的に大自然と連続する自然画材を選択していることである。特に、「遊心方外」では、細かく水に溶けやすい水干絵具を用いて染みや滲みの偶然の効果を強調している。また、桜という日本人にとって極めて親密な花を中心画題に据えていることも日本の風土に即している。さらに、たらしこみや膨大な余白は日本人が長年愛好してきた造形表現である。

これらの点で、この「花の雲」シリーズも、西洋の影響を受けつつ、画材的にも画題的にも造形的にも日本の伝統的美意識に基づいているといえる。

なお、水津は、この「遊心方外」シリーズには次の西行の和歌の影響もあったと述べている。この夢とも現(うつつ)とも判然としない桜吹雪の印象も、「アトモスケープ」的感覚といえる。

春風の 花を散らすと 見る夢は 覚めても胸の さわぐなりけり

そして、「遊心方外」とは、中国後漢時代の詩人張衡(78‐139)の「髑髏賦」に出てくる、現世や世俗を超える世界への憧れを指す言葉である。これは、「幽玄」という概念とも縁が深く、大自然の前で己を無にしつつ、森羅万象の根源としての「根の国(黄泉の国)」から伝わる悠久の生成変化の営みに心身を癒されてきた日本の文化的伝統に連なる作品名ともいえる(7)。

◇ ◇ ◇

このように、水津の「水辺」「青い海」「白い海」「花の雲」シリーズは、いずれも「アトモスケープ」的風景画を目指していた。そこでは、西行を始めとする日本の文芸的伝統が「風雅」と呼び習わしてきた、主体が客体に解脱的に溶け込む一体感を表現することが重要であった。そのために、視角は正面性や俯瞰性を帯び、対象は抽象化されたり水平化されたりすると共に、画中の色面や余白が極大化する傾向が見られた。なぜならば、心理上そうした造形的平面性は主客未分離的に世界と合一する感覚を与えるからである。

水津は、常に身体的な実感を大切にしながらそうした絵画表現を追求してきた。そして、大峯奥駈修行の体験は、彼に絵画制作において身体と絵筆を一致させ、身体性と認識性を調和させようとする意識をより鋭敏にさせたといえる。

ここに至り、水津の絵画表現は新たな飛躍を遂げる。

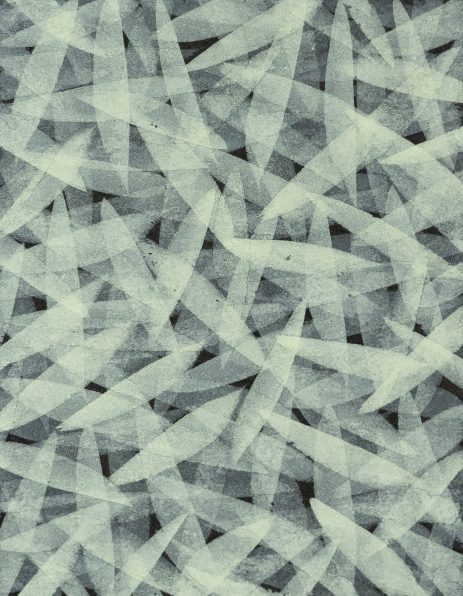

図66 水津達大《Disappearing》2021年

水津は、これまで上記の連作を描いているときに、無心に集中してとても心地良い瞬間があったという。また、そうした時には、次第に対象が邪魔に感じられてきたという。

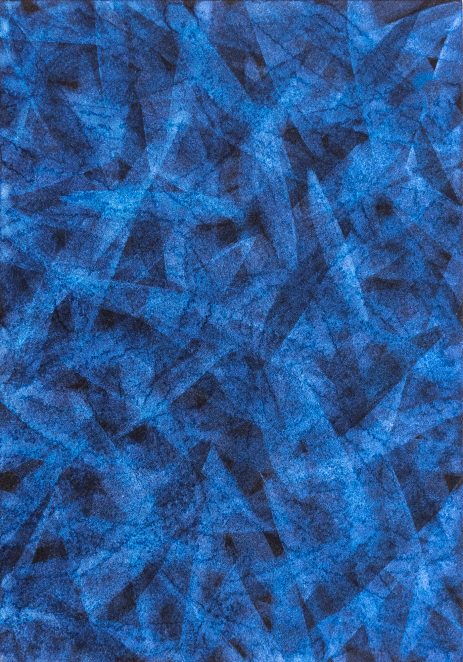

水津によれば、対象を描く時には必然的に「私が対象を描く」という認識上の主客分離が前提となる。しかし、水津は主客を分離しない「アトモスケープ」的風景画を追求する中で、「対象を描く」から「対象」を取り除き、「描く」こと自体を主題にできるのではないかと気付くことになる。

この洞察の背景には、水津が2021年から、中国上海出身の水墨画家大竹卓民(1958-)に中国の伝統的な水墨画の筆法を学び始めた事情があった。東京藝大日本画専攻の入試が鉛筆による写生であるように、水津の画家としての基本的な素養は鉛筆デッサンである。しかし、鉛筆デッサンは、写実的であるがゆえに必然的に主体による客体の認識を前提としている。これに対し、水墨画における直筆、側筆、逆筆等の総称である筆法は、それ自体が独立した一つの表現であり、さらに行為として身体性に結びついている。そこで、常に身体を通じた実感を重視する水津は、筆法だけでリアリティのある絵画を制作できるのではないかと思い至ったのである。

もちろん、筆法による身体性自体を主題とする絵画としては、既に李禹煥(1936‐)の作品が有名である。これに対し、水津の独創性は、さらにこの「描く」という行為においても自我を脱却できると考えたところにある。

つまり、水墨画の筆法を身に付けるためには、何も考えずに手が動くまで、何百回、何千回と練習線を引かなければならない。そうしたリズミカルに動作を反復しつつ専心没頭する中で、水津は徐々に作為が消え、「描く」という意志が消滅する経験をする。そうした感覚を絵画作品として実現しようとして、山道で一歩一歩足元を選ぶように、画面に一つ一つ筆先を置いていくうちに、やがて精神は集中し、雑念は消えて、無心になっていく。

さらに、その点とも線とも不分明な描斑は、たらしこみにより偶然の染みや滲みを示す。それも、光沢のあるアルミニウム顔料と墨汁を用いているので、意図せず半透明の描斑のキワだけが微かに強調される。そこでは、筆触から余計な情念は消え、描斑同士の交差は透き通っていくと共に、画面全体は一つの微光的な無為自然や無念無想の象徴となる。

その最初の試みが、《Disappearing(ディスアピアリング)》(2021年)(図67)と名付けられた作品である。ここで画面全体に走る無色の描斑は、「花の雲」シリーズの薄紅色の色斑が透明になり、「青い海」や「白い海」シリーズのように全面的に展開したものと見なせる。ここでは、対象は文字通り消え、表現行為としての筆法だけが表象されている。しかも、そこでは描斑自体も透過的なので、自我が主張するのではなくできるだけ己を空しくしようとする気配が感じられる。

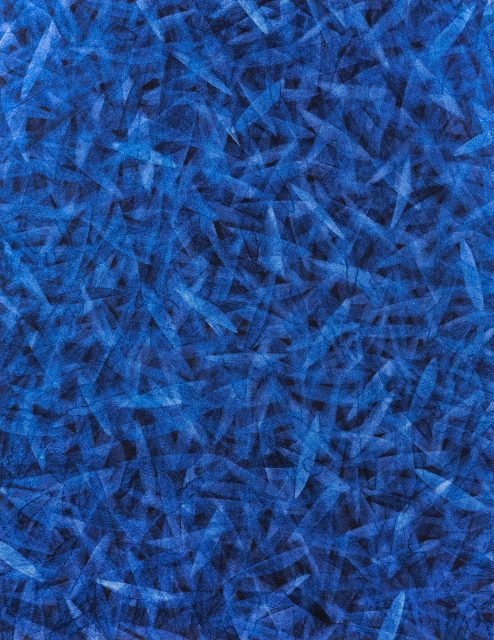

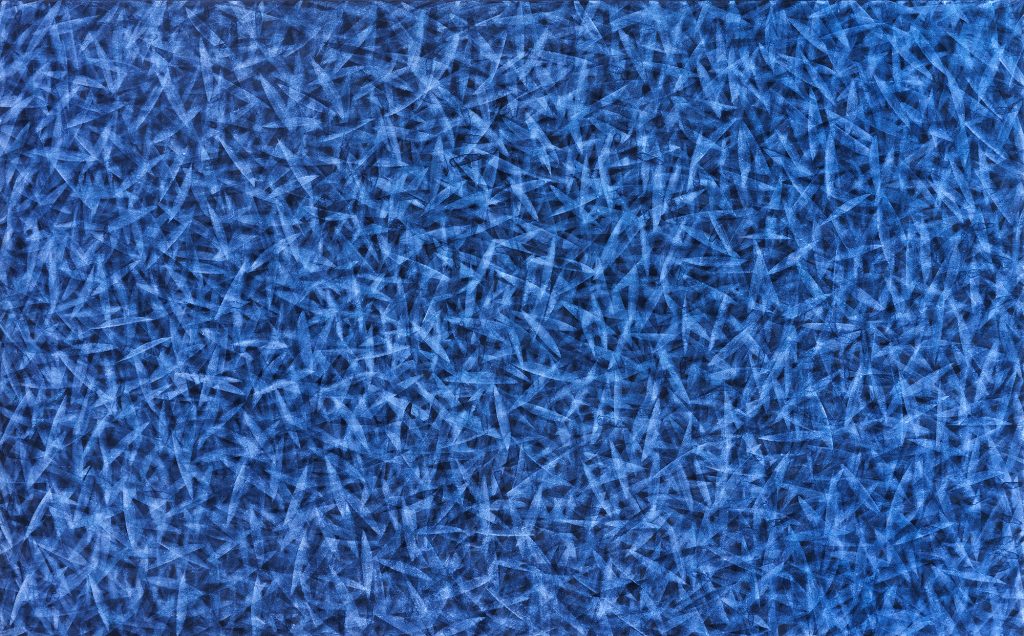

図67 水津達大《Khora》2023年

図68 水津達大《Khora》2023年

図69 水津達大《Khora》2023年

図70 水津達大《Khora》2023年

この主客が消えゆくという点で《Disappearing》と題された画風は、律動的な身体感覚を表現主題にする点で「韻」を意味する《Rhyme(ライム)》とも名付けられる。しかし、結局シリーズ名としては「Khora(コーラ)」と命名される。

「Khora」とは、古代ギリシャの哲学者プラトンが『ティマイオス』で提出した概念で、存在が生成するための「場」とされる(8)。これを援用した近代日本の哲学者西田幾多郎(1870-1945)が、それを「純粋経験(9)」において直観される有を生み出す無の「場所(10)」と翻案したことは有名である。それは、意識が純粋に目覚め、自他が乖離する前の生きた現実といえる。

「Khora」シリーズで、水津は心身の快さに従って絵筆を揮い、明晰でありながら我執から解放され、描くともなく描いていく。一見、その画面は抽象絵画に見えるが、実際には抽象絵画ではない。なぜなら、それは対象の具象化でないことはもちろん、対象の抽象化でさえなく、無心になる過程のいわば痕跡だからである。従って、これを普通の抽象絵画として見ると全く退屈に見えるはずである。なぜなら、ここでは、遡って何か対象を判別しようとしても空振りに終わるからである。

ところが、これが純粋意識により経験された純粋世界、つまり理性により対象を判別したり言語化したり概念化したりする前の生き生きとした現実の象徴だと分かると急に面白くなる。俄かに、無味乾燥だった画面に清澄な風が吹き抜けるように感じられる。また、その無音の明滅は、微かな耳鳴りがずっと続いているように感じさせる。ここで目指されているのは、対象と自我が分け隔てられゆく前の純真無垢な心境なのである。それは、日常的な自我が始原の光に回帰していく主客合一の表象と言ってもよい。見る角度により淡く光沢を放つ画面は、その含意でもある。

もちろん、これは意識が混濁した酩酊状態としての主客未分離を描こうとするのではない。そうではなく、リラックスしつつ極度に精神集中した結果として通常の意識の先にあるいわゆる「ゾーン」や「フロー」と呼ばれる覚醒状態こそを描こうとするものといえる。おそらく、マントラの詠唱により超越的な高次意識に至る瞑想もこのようなものだろう。あるいは、座禅による三昧の境地もこのようなものかもしれない。そうであれば、近代日本の哲学者である鈴木大拙(1870-1966)が禅で目指し(11)、オイゲン・へリゲル(1884-1955)が弓道で追求した心境を(12)、水津はその「Khora」シリーズで探究していると言うことができる。

水津自身の言葉を、引こう。

私が対象を描くだと二元論的

主客を二分しないために、

「対象を描く」から「対象」を取り除き、「描く」を行う

もしくは

人間の理性を超えた自然に委ねる(13)。

部分拡大図

従って、「Khora」シリーズは、大自然の中に自我を放擲する古典的な文芸的美意識としての「風雅」の現代的な絵画表現ともいえる。その意味で、正しく日本の文化的伝統に即しており、その背後には日本の伝統的自然観がある。さらに、西田に倣って言うならば、それは自我を滅却することで「形なきものの形を見、声なきものの声を聞く(14)」東洋的心性にも深く根差している。なお、水津によれば、対象ではなく描くこと自体を主題にすることには西田の「述語的論理(15)」の影響もあったという。

その上で、水津が古代ギリシャ哲学の用語である「Khora」をシリーズ名に選択したのは、東洋と西洋を超えて通底する人類的な普遍性を志向しているからであろう。そこには、日本の文化的伝統に即しながらも、囚われない自由への希求がある。そして、この無にして有の場、あるいは空にして色の場である「Khora」を、揺らぎによる波動や光による反射といった形を可視化する媒体としての「水」の比喩と捉えるならば、水津は「水辺」シリーズから「Khora」シリーズまで一貫して同一の問題意識を追求していると言うことができる。

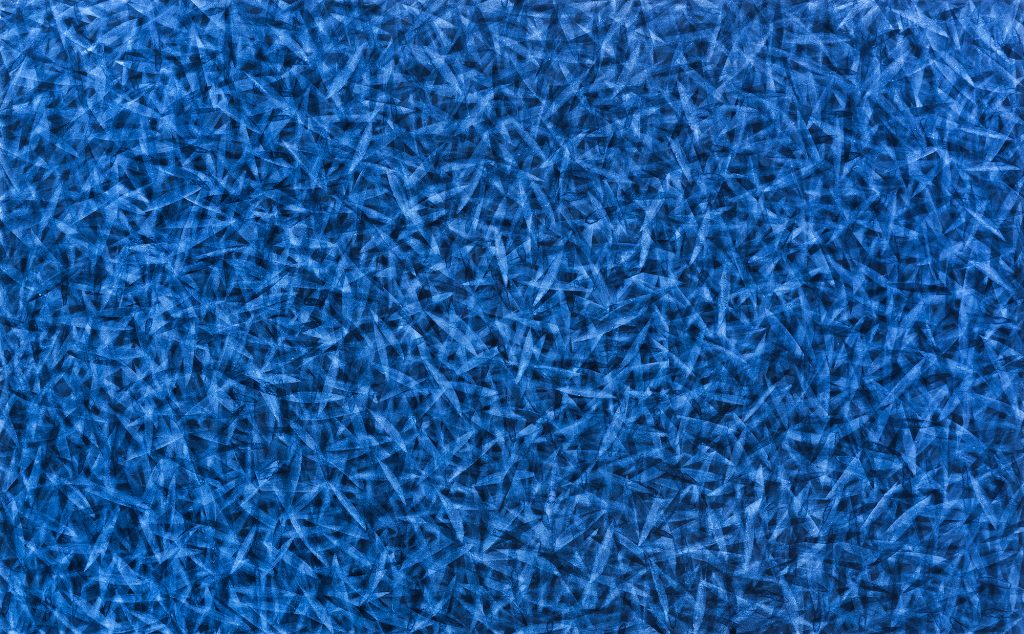

実際に、当初は無色透明であった「Khora」シリーズは、次第に「水」を示唆する青系の作品群や、「山」を暗示する緑系の作品群としても展開していく。ある意味で、これらは、長年水津が研鑽を積みつつ模索し続けてきた「アトモスケープ」的風景画の必然的発展であり、東洋の伝統的な「山水画」の現代的翻案といえる。

図71 水津達大《Khora》2024年

図72 水津達大《Khora》2024年

図73 水津達大《Khora》2024年

図74 水津達大《Khora》2024年

図75 水津達大《Rhyme》2023年

図76 水津達大《Rhyme》2023年

図77 水津達大《Rhyme》2022年

図78 水津達大《Rhyme》2023年

これに関連して、近世日本の俳人松尾芭蕉(1644-1694)は「笈の小文」(1709年)で、有名な比較芸術的風雅論を説いている。ここでは、人間でありつつ「造化(大自然)」に回帰しているかどうかが芸術的達成を示す共通項とされている。

西行の和歌における、宋祇の連歌における、雪舟の繪における、利休の茶における、其貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。見る處花にあらずといふ事なし。おもふ所月にあらずといふ事なし。像花にあらざる時は夷狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類ス。夷狄を出、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり(16)。

現代日本の画家である水津は、古今東西の芸術や思想の先達を深く研究しながら、日本の伝統的な自然画材である水墨や岩絵具に西洋的に近代化された画材であるアルミニウム顔料を組み合わせて「Khora」シリーズを追求している。そこでは、日本の伝統的自然観に基づき、日本文芸の正統的美意識である「風雅」が探究されている。そして、その理念こそは、正に芭蕉の称揚する理想と同じく、絵画を通じた無心による自然回帰なのである。

実際に、水津は「Khora」シリーズについて次のように解説している。ここには、「風雅」の芸術的伝統が清新な形で確かに継承されていることを観取できる。

日本では古来より自然を介して論理に依らない〈直観の領域〉を把握し、時代ごとの美意識を見出してきた。私は普遍性をもつ新たな美意識を目指して〈直観の領域〉の表現方法を探っており、探求の標としてタイトルを「Khora(コーラ)」としている。この言葉はプラトンの『ティマイオス』に現れる概念で、存在が存在するための「場」、もしくは理性や言語によって物事を分割して整理する論理とは異なる領域を表していると解釈した。そしてその領域は東洋思想と相互アクセス可能だと考えている。作品には、西洋の近代化によって生まれたアルミニウムを材料に東洋の筆法の線を描き重ね、線にはたらし込みの技法も用いた。それぞれの文化文明の技術や概念を包括し反復することで、普遍性を持つ新たな〈直観の領域〉の表現を試みている(17)。

【注】

(1)水津の画歴については、次の文献を参照した。福田道宏「水津達大――古典絵画と現代の『あわい』に『人新世』における絵画をもとめて」『美術ひろしま』公益財団法人広島市文化財団、2023年。

(2)『澤』澤俳句会、2020年7月号。

(3)高階秀爾『日本美術を見る眼――東と西の出会い』岩波書店、1991年。

(4)津城寛文『日本の深層文化序説――三つの深層と宗教』玉川大学出版部、1995年、233-237頁。津城寛文「アトモスケープ論・序説」『身心変容技法研究』第7号、上智大学グリーフケア研究所、2018年。なお、筆者が水津と知り合ったのは、2019年9月7日に筑波大学東京キャンパスで開催された、津城が主宰する「日本の頂点文化――能・茶道・武士道・神道・和歌」シンポジウムに共に登壇した際であることを付記しておく。

(5)大西克礼『風雅論』岩波書店、1940年。なお、筆者は、文芸的美意識としての「風雅」はより広義の精神態度における「風流」に包摂されると考えている。佐藤春夫「『風流』論」『佐藤春夫文芸論集』嶋田謹二編、創思社、1963年。

(6)西行『西行全歌集』岩波文庫、2013年。

(7)秋丸知貴「グリーフケアとしての和歌――『辞世』を巡る考察を中心に」『スピリチュアルケア研究』第7号、日本スピリチュアルケア学会、2023年、83-97頁。

(8)プラトン「ティマイオス」『プラトン全集12 ティマイオス・クリティアス』種山恭子・田之頭安彦訳、岩波書店、1975年。

(9)西田幾多郎「善の研究」『西田幾多郎全集1 善の研究・思索と体験』岩波書店、2003年。

(10)西田幾多郎「働くものから見るものへ」『西田幾多郎全集3 芸術と道徳・働くものから見るものへ』岩波書店、2003年。

(11)鈴木大拙『禅と日本文化』北川桃雄訳、岩波新書、1964年。

(12)オイゲン・ヘリゲル『弓と禅』魚住孝至訳、角川ソフィア文庫、2015年。

(13)水津から筆者に提供された省察録による。

(14)西田幾多郎「働くものから見るものへ」『西田幾多郎全集3 芸術と道徳・働くものから見るものへ』岩波書店、2003年。

(15)西田幾多郎「一般者の自覚的体系」『西田幾多郎全集4 一般者の自覚的体系』岩波書店、2003年。

(16)松尾芭蕉「笈の小文」『芭蕉紀行文集』岩波文庫、1971年。

(17)水津達大公式ウェブサイトから引用。

(写真は全て、作家提供)

水津達大公式ウェブサイト

https://suizutatsuhiro.com/