京町家 絵本館むむむ

「日本「風景(ペナント)」論」谷本研《観光ペナント》コレクション展

会期:2023年11月20日(月)~12月29日(金)

会場:京町家 絵本館むむむ

1998年の大晦日、友人の美術家・アートディレクターの谷本研と彼が住んでいた円山公園の奥にある旅館「お宿吉水」の下宿部屋で、美術家の山宮隆と3人で年越しをしていた。隣の知恩院では巨大な除夜の鐘も突いている。そんな京都ならではの夜だった。同時に、昭和少年たちの心を捉えていた『ノストラダムスの大予言』に出てくる「人類滅亡の日」もいよいよ今年なのかという想いが去来する年越しだった。

僕たちは芸術大学を出で、それぞれ仕事をしながら制作していたが、あまりに生活と美術がかけ離れていることに常々疑問を抱いていた。その頃僕はなぜ大学の友人たちが部屋に飾れない巨大で抽象的な絵を描いているのか、僕たちが家に飾っていたものは何だったの考えており、僕がいきついた一つの答えは、「観光ペナント」だった。

展示風景

観光地に旅行に行けば必ず売っていた、二等辺三角形の旗に観光地と名所が描かれた、今となってはダサいかもしれない、キッチュなペナントである。しかし、かつては自分の部屋にも友達の部屋にも、必ず何枚ものペナントが貼られており、それはすなわち、自分はそこに行ったのだぞ、という無言の主張、自慢になっていたのだ。枚数の多さは旅行回数の多さであり、その家の裕福さと相関していた。襖絵のように部屋の中に取り込んだ風景であり、写真とは異なる思い出とのハイパーリンクでもあった。

湿気が多い日本では窓が大きく、壁が少ない。わずかな壁は本棚やタンスが置かれる。必然的にペナントが貼られるのは、窓の上のわずかなスペースか、天井ということになり、たいていは押しピンで直接ペナントを壁に突き刺して止められていた。

そこで、大晦日の夜、僕たちにとっての室内展示の美術といえば、観光ペナントではないのか?あれはいったいどこにいったのか?アーティストはペナントをつくった方がいいのではないか―

そんな話を二人にしたのだった。実はその頃、1970年代から80年代にかけて一世を風靡した?ペナント・ブームは過ぎ去っており、日本屈指の観光地である京都ですらお土産屋で見つけるのは難しかった。いつの間にか観光ペナントは日本から消えようとしていたのだ。

そこで、当時まだISBN回線であったインターネットで、ペナントを収集しているサイトを探したり、観光地を回ったりして、ペナントとは何だったのか考えることが僕らの課題になった。ひょんなことから、谷本の友人の僧侶であり文筆家の扉野良人さんが、檀家さんの家の二階に大量のペナントがあり、建て替えのためにそれを譲ってくれると申し出があると聞き、僕たちは冷凍保存されているように展示されていたペナントを引き取りにうかがうことになった。膨大な数の全国の観光ペナントが格子状に分割された天井にさまざまなレイアウト貼られていて、インスタレーションのようになっていたことが印象的であった。少なくとも多くのコレクターが展示に工夫を凝らしていたはずである。

その後、谷本と二人で、京都の寺町通りにあったギャラリーで、譲り受けた観光ペナントによって、スイミーのような巨大な二等辺三角形で日本列島をつくるという展示を行った。それは僕らにとっては、現代アートのフォームへのある種のアンチテーゼでもあったのだ。

それから、谷本の元にはさまざまな人からペナントが集まるようになる。だからほとんどは自ら集めていないのだが一大コレクションを築くようになった。その後、谷本は比叡山の坂本ケーブル延暦駅2Fホールや嵯峨美術大学のギャラリーなどさまざまな場所でペナントを展示し、2004年には観光ペナントのカタログ『ペナント・ジャパン』(PARCO出版、2004年)を出版する。

しかし、最初から数えればすでに四半世紀が立ち、観光ペナントはますます消えており、たまに80年代を舞台にしたドラマなどの壁に小道具などで飾られている。

さて、「観光ペナントは何だったのか?」

もともとは明治以降、西洋から輸入された登山の文化がもたらしたものだろう。日本では、多くの山が霊山といわれた信仰対象であり、修験道などの修行の場でもあった。登山とはすなわち、日本において、山の聖性を剥奪するものともいえる。仏像が聖性を剥奪されて破壊された後、美術品化したように、山もまた聖性を剥奪され、物理的な地形として認識され、登山や観光の対象となった。ペナントは、登山においては山を踏破したことの象徴として突き立てられたが、後に山に行った証として、地形と地名がプリントされてペナントとなった。その後は、海、山、川、滝、湖といった自然から、文化遺産に至るまで、観光ペナントとしてつくれるようになった。

その際、自然に対する、新たな評価軸となったのが鑑賞対象としての「風景」というコンセプトだろう。それはフェノロサが、仏像を信仰対象から鑑賞対象にし、文化財として保護したことに似ている。1894(明治27)年に地理学者、志賀重昂が著した『日本風景論』はその象徴的なものである。そして、この本を端緒に近代登山史が始まっている。山水や歌枕のような文学的な風景美はより視覚的なもの、物理的、造形的なものに変容したといえる。1931(昭和6)年に施行された国立公園法もその延長線上にあるといってよい。1934(昭和9)年から指定される国立公園は、その後の観光地の拠点となり、近代的な旅行やお土産を牽引していく。戦後の観光ペナントもその一つだろう。

観光ペナントの最盛期は1970年頃と言われるが、それはすなわち大阪万博のあった頃であり、国内旅行のピークともいえる。修学旅行やマイカーによる国内旅行のブームと観光ペナントの普及は連動している。その後、旅行ブームは団体旅行や家族旅行から一人旅や海外旅行へと移行していく。観光ペナントの購入層は主に子供であったことから、家族旅行のお土産としてつくられたものだろう。

必然的に子供が自分の部屋に飾るものであった。つまり、子供部屋の展示物ということになる。床の間や仏壇、神棚の上にペナントを飾ることは考えられない。子供部屋の壁か天井が基本だろう。子供部屋とはすなわち勉強部屋と寝室が一体化してものといえるが、近所の友人が遊びに来る場所でもあった。それはすなわち、戦前の男性が使用していた応接間や書斎の役割といってよいだろう。戦後においては、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)が導入されて応接間がなくなったり、サラリーマンの郊外住宅が増えたりしたため、男性が近所の人を招き入れることもほとんどなくなった。戦前の応接間や書斎は、和洋折衷の洋室であることも多かった。そこにおいて飾られていたのは洋画である。戦前の洋画が戦後のペナントに転移して、子供部屋に飾られるようになったとみることもできるだろう。

日本の場合は、室内展示においても過去のものを消滅させず、少しずつ残す傾向がある。神棚、仏壇、床の間、洋画、写真などが消去されず、全部が残っている家も多いだろう。そこにおいて、観光ペナントも聖性を剥奪され、観光化された地域のお土産として、日本の室内空間の地位を確保したが、急速に消えていった。これほど多くの家に飾られてなくなった形式も少ないだろう。しかし、ペナントが室内で確保したような地位に変わるものはまだ出てきてない。展示場所、保管場所がない室内にとって、それは未だに切実な課題として残されているのだ。

展示風景 日本新八景 日本三景 日本三大がっかり名所 日本三名園 日本三名泉 日本三大霊山 日本三大名城 日本三大弁財天 日本三大紅葉名所

前置きが長くなったが、2023年11月20日から12月29日まで、京町家 絵本館むむむにおいて、谷本研の観光ペナントコレクションを展示する「日本「風景」論」展が開催された。二条城や神泉苑にほど近い町屋の絵本店には、最初に譲り受けたペナントを中心に自然に集まって来たペナントコレクションを、ジャンルごとに処狭しと展示された。

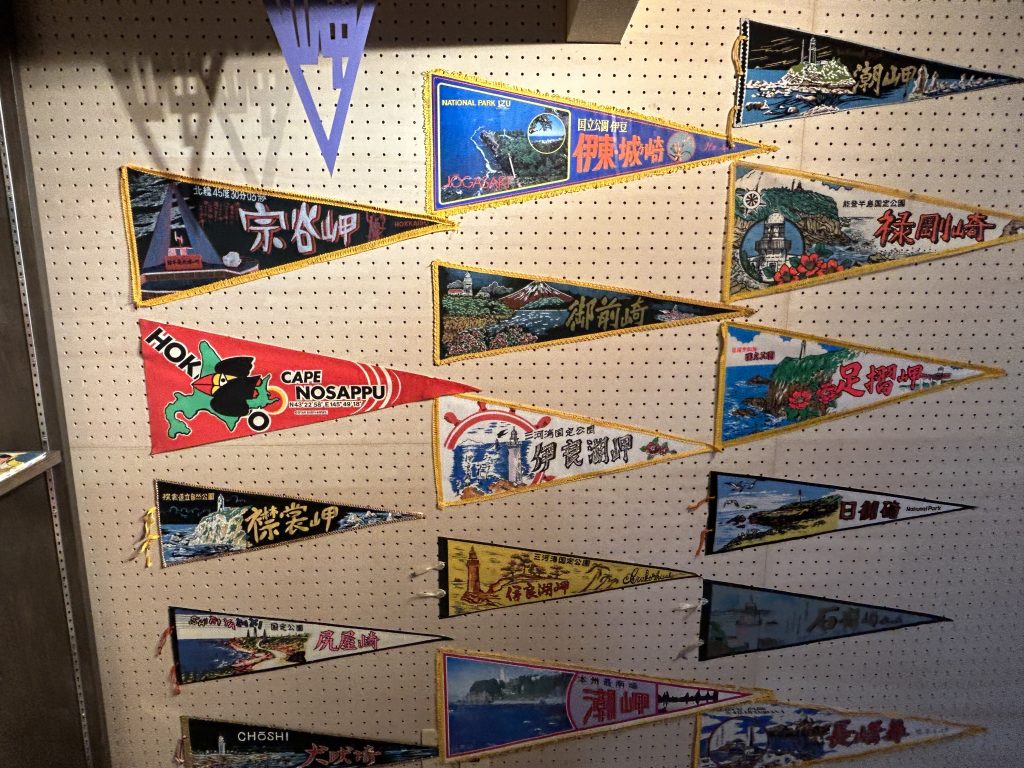

観光ペナント 岬

観光ペナント 島

京都(11枚)、広域・地図(14枚)、岬(16枚)、島(11枚)、日本新八景(8枚)、日本三景(3枚)、日本三大がっかり名所(3枚)、日本三名園(3枚)、日本三名泉(3枚)、日本三大霊山(3枚)、日本三大名城(13枚)、日本三大弁財天(3枚)、日本三大紅葉名所(3枚)、日本三大鍾乳洞(3枚)、鍾乳洞(3枚)、瀑布(6枚)、山岳(18枚)、高原(10枚)、湖沼(20枚)、温泉(20枚)と言った具合である。象徴的なものは万博のペナントで、万博が7枚、地方博が2枚飾られている。

観光ペナント 温泉

観光ペナント 瀑布 鍾乳洞

これらの地域や地形的特徴、あるいは「三大〇〇」と称された名所によって分けられた観光ペナントが、階段、壁、棚、押入、欄間、天井などの室内各所に飾られており、いかにペナントが自由に展示できるかがわかる。それはひとえに、二等三角形という形と不織布やフェルトといったメディウムが、縦横を水平に展示しなくてもよく、押しピンで貼ることができるため、展示が容易であるということもあるだろう。

今まで谷本が展示したなかでもここまで日本的な室内空間を自由に使用した例はないという。改めて日本家屋のどのような形態にも展示できることが証明された。今でこそ美術館の展示でも押しピンが使われるが、昔は考えられなかった。その意味では、ペナントははるかに早くその柔軟さを利用していたといってよいだろう。

デザインに関して言えば、まさに西洋受容の葛藤を一つにまとめたようではある。右に閉じていく三角形は、右になるほど文字を小さくするほかない。アルファベットではなく漢字なので、横文字であることも不自然であるし、小さくなるのも不自然である。縦文字にするほど高さはない。それをなんとかデザインとして見せるためには、さまざまな工夫がいる。

左に大きな絵を描き、中央に文字を同サイズで描き、右端を別のモチーフにする。あるいは象徴的なマークにするといった具合である。背景の字が黒、白、赤などいろいろあるが、それも計算して、配色しなければならない。一つの様式ともいえるし、制限のあるデザインの結晶ともいえる。そして、室内空間においてもさまざまな制限の中で展示されるというわけである。

かつて『ペナント・ジャパン』で谷本が、生産地であった群馬県の桐生にリサーチをし、スカジャンの技術を転用したのが戦後の観光ペナントであると判明した。初期においては、繊維加工の技術であったペナントは、80年代になると紙でつくられたり、写真が採用されたりするようになり、独自の魅力がなくなり、消えていく。『写るんです』のようなインスタントカメラの普及も影響があったかもしれない。

観光ペナントがキッチュなもの、ダサいものとして消失する理由はいくつもあるが、国内においても膨大なアートフェアが開催され、美術品が売買されるなか、ペナント以上に普及した形式はまだ出てきていないだろう。その意味でももう一度見直されるべきではないだろうか。