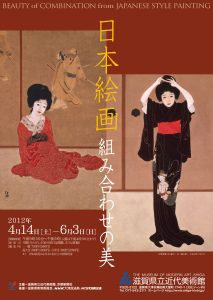

二〇一二年四月一四日から六月三日にかけて、滋賀県立近代美術館で「日本絵画――組み合わせの美」展が開催された。所蔵品だけで構成された、展示約二五点の小規模展であったが、出品作は優品や佳作が多く、ユニークな展覧会だったのでぜひ紹介したい。

古来、日本絵画は、掛軸・絵巻物・屏風・襖絵・衝立など多種多様な形式を持っている。その上で、それらは「一双」「一対」「揃い」等、複数の点数の組み合わせとして鑑賞されることが多い。本展は、こうした組み合わせには、一つの画面で完結する作品とは異なる創意工夫があるとし、その観点から三部構成で日本絵画の魅力に迫ろうとするものであった。

第一部「連続する画面│パノラマの美」では、六曲一双という屏風の形式を生かし、横長の大画面に迫力ある眺望を描いた作品が紹介されていた。例えば、塩川文麟《近江八景図》、庄田鶴友《耶馬渓の朝》、山元春挙《雪松図》、池田遥邨《湖畔残春》、岸竹堂《保津峡図》は、鑑賞者を取り囲むことで眼前に迫るような臨場感を醸し出していた。また、幸野楳嶺《群魚図》や大林千萬樹の《街道》は、屏風の屈曲が角度によって見え方を変化させることで不思議な奥行感を演出していた。

第二部「競い合う構図と色│対比の美」では、一双の屏風や双幅の掛軸等で、左右の画面が対比的に描かれた作品が陳列されていた。例えば、北野恒富《暖か》《鏡の前》、下村観山《鵜鴎図》、山元春挙《富士二題》、冨田溪仙《風神雷神》、岸連山《龍虎図》、岸竹堂《鉄拐蝦蟇仙人図》は、左右で形態や色彩を対比させ、絵画ならではの独特な造形的リズムを生み出していた。また、中島来章《武稜桃源図》は、桃源郷に迷い込んだ漁師とその船を別画面に描くことで物語の進行を暗示していた。

第三部「〝揃い〞の愉悦│セットの美」では、二点以上の複数作品が一揃いで一作品である連作等が展示されていた。例えば、野村文挙《近江八景図》、伊東深水《近江八景》の名所絵や、小茂田青樹《四季草花図》の四季絵、中島来章《十二ヶ月図》の月次絵は、空間の変化や時間の推移を複数の画面で繊細かつ大胆に表現していた。

もちろん、こうした複数作品による組み合わせの美は、日本美術だけに限られるものではない。しかし、一般に西洋美術は主客を分離させ、一枚の絵画を閉じられた一つの世界として完結させる傾向がある。これに対し、自然と人間を分け隔てずに連続的に捉える日本的感受性は、こうした複数作品を組み合わせる美意識と非常に相性の良いものであることは確かである。そのことは、画法や形式面で西洋化が進む近代日本画においてもなお明瞭に感じられることを示したところに、本展のもう一つの魅力があったと言えるだろう。

滋賀県立近代美術館

二〇一二年四月一四日~六月三日

※秋丸知貴「展覧会評 日本絵画――組み合わせの美展」『日本美術新聞』2012年7・8月号、2012年6月、日本美術新聞社、13頁より転載。