図1 西村大樹《墓石の上に、はじまりの雨》2023年

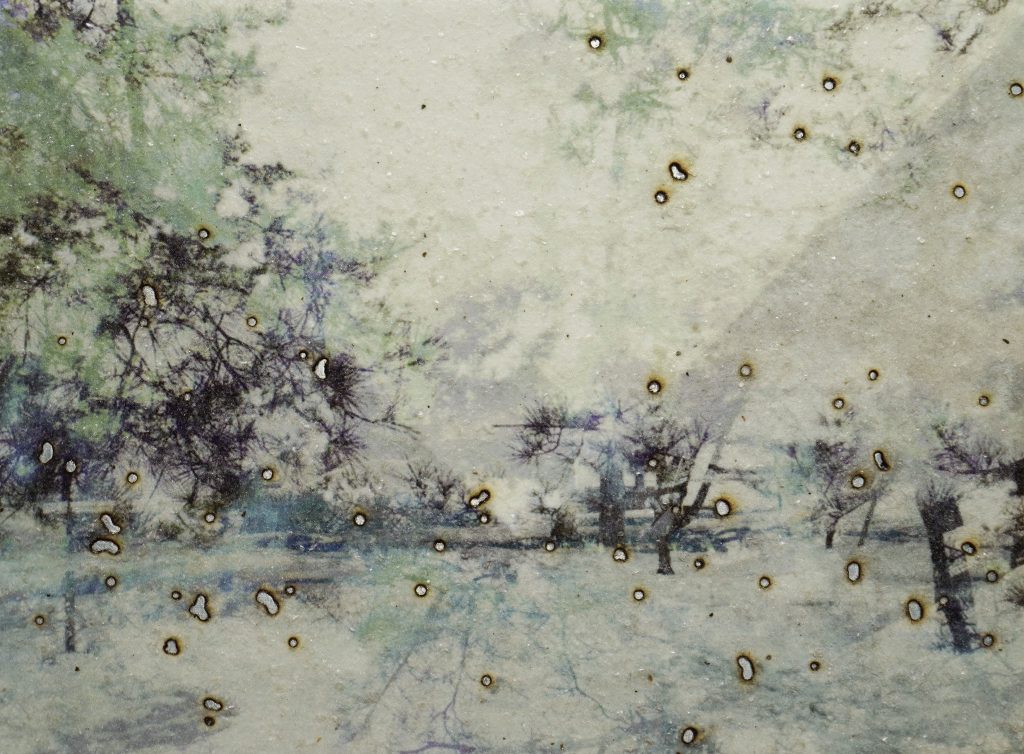

図2 西村大樹《雨を降りつくした雲のように》2023年

西村大樹の作品は、光に満ちた清浄で静謐な祈りである。

「Record」と題された小品のシリーズを見てみよう(図1・図2・図3・図4・図5・図6)。一見、抽象絵画である。近づくと、松林を描いた水墨画に見える。よく見ると、写真を用いたミクストメディアの作品である。その風景を切り取るフレーミングは、客観的外界と主観的内面の境目を映し出している。だから、その画面に人物はいないけれども、その瞬間その現場に確かに撮影者がいた気配だけは感じられる。

西村によれば、制作は写真撮影から始まる。実際に自分が歩き、光や風を感じた自然の風景をシャッターで写し取る。その印画紙に定着させた写像を、溶剤を使って少し浮き上がらせて霞ませ、その表面に燃える線香でいくつか小さな穴を穿つ。それをツヤ消ししたアルミ板に貼り付けて、改めて表面を結晶質の粉末を用いて仕上げる。

すると、画面は、暖かみのある青系と緑系の淡い光に包まれ、見る角度により繊細に点々と発光し、半透明で半抽象の図様がたゆたうように見える。こうした実写的でありながら曖昧でもある画面は、イメージを固定せずに柔らかく賦活し、自らに近しく親しいものと感じさせる効果がある。同じように、何か個人的に囁きかけるような漠然とした長い題名も、イメージを限定せず鑑賞者に親密な印象をもたらすのに一役買っている。

西村が10年以上試行錯誤を重ねて完成させたこのスタイルは、彼の勁い個性に基づいている。だから、一見誰にでもできそうであるが、もし他人が同じことをしても作品がこのように美しく光り輝くことはないだろう。なぜなら、その創意には彼自身の詩と真実があるからである。

図3 西村大樹《余白から初めて風景をのぞいたらしい》2023年

図4 西村大樹《音楽と月光がひとつであるどこか》2023年

西村は、環境問題に意識的な現代画家の一人である。彼の場合は、特に父親が鳥類学者であり、開発が環境に及ぼす影響を調査する環境アセスメントの仕事に携わっていたことが大きく影響している。

西村が3歳の時、不幸な事故により父親は約20年間半身不随で過ごすことになった。そうした父親の傍に長く寄り添うことで、西村は父親の自然への愛好心を強く受け継ぐと共に、日々の安心や平和のかけがえのなさを深く学んだ。彼が制作において環境問題と本格的に取り組むようになったのは、父親の他界が一つの大きなきっかけだったという。

そうした背景から、西村は、現在地球上の雨水には全て化学物質が含まれており、もはや飲料には適さないことなどをしばしば嘆く。彼には、世界は既に汚染されているという認識があり、その中で人類はどう生き抜けば良いのかを常に模索する志向がある。しかし、今なお一般に抵抗感の強い環境問題を扱う時には、学者・実務家としての父親の志を継承しつつも、画家・芸術家として何か自分にこそできる受け入れられやすい形があるのではないかと彼は確信している。それは、人々に憧憬を抱かせる美しい原自然のイメージを届けることであり、その一つの実践が正にこの「Record」シリーズである。

図5 西村大樹《私に見えるのは鴨を探す詐欺師たちの姿だけ》2023年

図6 西村大樹《蜘蛛の糸から朝がはじまる》2023年

当初、西村は身の回りの景色を題材にしていた。しかし、やがて彼はそうした自らの理想をより良く実現する風景を探し求める内に、伝統的に日本人が「日本三景」――日本の最も美しい三大景勝地――の一つとして称揚してきた京都の天橋立に辿り着く。天橋立は、湾口を塞ぐように細長く伸びる全長3.6キロメートルの巨大砂州である。そこには5,000本以上の松林が続き、古来日本の美しい海岸風景をたとえる「白砂青松」が具現されている。西村の「Record」シリーズは全て、自分の足で歩いて撮影したこの天橋立の松並木をモティーフにしている。

天橋立は、その大自然の神秘を感じさせる地形の珍しさにより神話に登場する。日本の最も古い神話書である『古事記』(712年)では、天橋立は日本列島を天上から創造した夫婦神の足場と書かれている。また古い伝承では、神が天上から地上へ通う際の梯子が倒れたものと記されている。つまり、古くからこの砂州は、単なる観光地ではなく、「彼岸(常世)」と「此岸(現世)」を結ぶ聖地と目されてきたのである。

また、天橋立は、その風光明媚な絶景により古来絵画にも描かれてきた。最も有名なのは、「日本の水墨画の祖」と言われる雪舟の《天橋立図》(1501年頃)(図7)である。この絵は、手本の摸写ではなく実景を写生する最初期の作例であると共に、画面内に複数の視角を融合させて美的な脚色を施していることで知られている。

さらに、日本の水墨画ではしばしば松林が描かれるが、その最高峰とされるのが長谷川等伯の《松林図屏風》(16世紀)(図8)である。この作品は、等伯が中国南宋の牧谿の様式を日本の風土に合わせて洗練すると共に、最愛の息子が早逝し落胆していた時期に描かれたことでも有名である。

図7 雪舟《天橋立図》1501年頃

図8 長谷川等伯《松林図屏風》16世紀

こうして見ると、西村の「Record」シリーズは、日本人の伝統的な自然観の現代的な表現と見なすことができる。つまり、古来日本では、大自然の強い現れには神が宿るとされ、特に常緑で樹命の長い松は神の依り代として格が高いと寿がれてきた。そのように日本人が松に神性を見るのは、大自然が「彼岸」に根差しているという信仰があるからである。「彼岸」は「根の国」とも呼ばれ、あらゆる生命の死のみならず再生も司る根源的世界である。すなわち、いにしえから日本人はただ単に松を美的に鑑賞するだけではなく、万物の不死と再生を示す希望のシンボルとして享受してきた。その描出の際に、墨一色で精神の崇高性を表す水墨画は極めて適した技法だったのである。

西村自身は、この「Record」シリーズでは特に雪舟や等伯を意識してはいなかったという。むしろ、社会問題を美的に表象するアメリカの画家ロス・ブレックナーに対する思慕が強かったとする。しかし、だからこそそれは伝統的感受性の無意識的な反映であり、雪舟のような実景の写生の理想化や等伯のような外国の作風の日本化という芸術的伝統を、西村は写真の加工や西洋美術の参照を通じて今日的に表現したのである。

図9 西村大樹《いずれ雨の日でもないのに窓の外をながめるようになる》2023年

図10 西村大樹《夜の使いたちが餌を求めて飛び立つ》2023年

図11 西村大樹《かれらは歩み去る一日にささやく》2023年

この「Record」シリーズの延長上に、西村は「Foresight dream(予知夢)」シリーズを展開している(図9・図10・図11・図12・図13)。この大画面を基調とし、油彩にアクリルや岩絵具も併用する連作でも、やはり天橋立の松並木がモティーフとされている。

西村によれば、モティーフは同じでも、両者のシリーズには制作において時間性と空間性の差異が生じる。つまり、油彩では写真よりも制作に掛かる時間が長いため、一筆ごとに込められる思いも濃密になっていく。また、大画面であればあるほど鑑賞者は自分が包含されるように感じるので、より作品世界が発するメッセージに深く感応していくことになる。

この「Foresight dream」シリーズで何よりも特徴的なのは、その画面全体を滴り落ちるような絵具の複数の縦筋である。このガラス窓に打ち付ける雨を連想させる水滴は、2019年末にオーストラリアで発生した山火事を発想源としている。西村がその森林火災をニュースで見ながら感じたことは、こうした大規模な延焼はもはや人力では消火できず、天然の長期間にわたる降雨に頼るしかないという謙虚な認識だったという。

2020年からの新型コロナ禍もそうであったように、様々な感染症もまた人間が起こした生態系の変化により発生する。人類の手に負えない疫病の猛威は、自然な終息を待つしかない。この「Foresight dream」シリーズの寡黙でありながら来光への希求を掻き立てる画面は、結局私達は大自然をコントロールできるなどと思いあがるのではなく、大自然への畏敬の念を忘れずに、「愛されて生かされている」という感謝の気持ちで生きていくべきなのではないかと、見る者に無言で語りかけているように思われる。

新しい一日の始まりを優しく告げる朝陽。穏やかな昼下がりを心地良く包み込む陽光。そして、ありふれた慎ましく穏やかな生活の中に垣間見る一瞬の永遠。

西村の作品には、いずれもそうした安寧と浄福への希望と祈願が満ちている。

図12 西村大樹《私はひとり冷たい幻想を抱きながら長靴をはいて歩かなければなりません》2022年

図13 西村大樹《世界と溶け込むに至るまで》2021年

(写真は全て作家提供)

【関連論考】

【案内】西村大樹個展「不在の風景、平穏な海」トークイベント(2024年2月17日@hakari contemporary)秋丸知貴評